questions de logique - E_Studium Thomas d`Aquin

E_STUDIUM THOMAS D’AQUIN

GILLES PLANTE

QUESTIONS DE LOGIQUE

ILLUSTRATIONS

JEAN LASSÈGUE

ET «L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE»

© Gilles Plante

Beauport, 8 mars 2004

UNE SAGESSE SPÉCIEUSE

Jean Lassègue est membre d’un groupe de recherche réuni au sein du laboratoire

LaTTICe (CNRS), qui gravite autour du département d'Études cognitives à l'École Normale

Supérieure. Ce groupe rassemble des linguistes et des mathématiciens-informaticiens.

La contribution de Jean Lassègue, à titre de philosophe, est épistémologique. C’est ainsi

que, dans «L'intelligence artificielle : pensée et calcul»,1 il «[tente] de décrire d'un point de

vue philosophique ce que l'on a coutume d'appeler depuis une quarantaine d'années

"l'intelligence artificielle"», une «discipline relativement nouvelle (...) [qui] vise à étudier

objectivement l'activité de pensée en tant qu'elle manifeste de l'intelligence».

«L'appellation même d'“intelligence artificielle” (...) a beaucoup fait pour la discréditer»,

note Jean Lassègue, et «les rodomontades d'un certain nombre de ses thuriféraires n'ont

rien fait pour arranger la situation». «N'oublions pas en effet que ce que le français

appelle le "renseignement" se dit en anglais "intelligence" : il y a très certainement cette

connotation dans l'expression d'intelligence artificielle», ajoute Jean Lassègue, dont la

thèse porta sur les travaux d’Alan Turing : «L'intelligence artificielle et la question du

continu ; remarques sur le modèle de Turing».

Alan Turing est un mathématicien qui contribua à la Bataille de l’Atlantique, à Bletchley

Park, où il s’employa à «décrypter les messages codés envoyés de Berlin à tous les

sous-marins allemands envoyés en patrouille dans l'Atlantique pour faire le blocus de

l'Angleterre», écrit Jean Lassègue.

Dès la déclaration de la guerre à l’Allemagne par le Royaume-Uni, l’amiral Karl Doenitz

mit en œuvre sa tactique de la Meute de loup, conçue pour s’attaquer aux navires

marchands naviguant en convoi protégé. Il disposait ses sous-marins en ligne

d’observation dans l’Atlantique. Dès qu’un sous-marin repérait un convoi, il en rapportait

la position et la route à son quartier général, par radio. Le quartier général ameutait alors

tous les sous-marins disponibles et les dirigeait vers un point de rassemblement d’où ils

pouvaient se jeter en meute sur le convoi, dans une action coordonnée.

Les communications entre les sous-marins et le quartier général se faisaient par

messages codées grâce à Enigma, une machine d’encryptage réputée inviolable. Alan

Turing s’y attaqua en participant à la création d’une machine de décryptage de ces

messages. Il devenait alors possible de déjouer la Meute de loup en détournant les

convois de la route où ils étaient attendus.

Alan Turing «interprète immédiatement [la naissance de l’ordinateur] comme un moyen

d'investigation de l'intelligence, autrement dit comme le premier modèle scientifique

d'investigation du fonctionnement de l'esprit», écrit Jean Lassègue. Après la guerre, en

1950, Alan Turing publia Computing Machinery and Intelligence,2 un article qui commence

comme suit : «I propose to consider the question, "Can machines think?"».

Selon Jean Lassègue, «l'aspect automatisé, et partant mécanique, du décryptage a pris

de plus en plus d'importance (...). [Car] réussir à décoder pour un temps les messages

1 On peut s’en procurer le texte à : www.ltm.ens.fr/chercheurs/lassegue/ exposes/academie.pdf

2 A. M. Turing (1950) Computing Machinery and Intelligence. Mind 49 : 433-460.

1

radio de la Kriegsmarine, c'est connaître la position de l'ennemi, c'est-à-dire pénétrer

dans l'état de son esprit à un moment donné (...). C'est cette leçon que Turing n'oubliera

pas dès 1945 au moment où l'électronique (...) rend possible concrètement la réalisation

de ce qui, en 1936, n'était qu'une idéalité, celle de la machine de Turing». Jean Lassègue

réfère ici à ce qu’il est convenu d’appeler les «fonctions calculables au sens de Turing».3

Dans «L'intelligence artificielle : pensée et calcul», Jean Lassègue propose «de

s'affranchir de l'attitude naturelle de rejet qui entoure encore l'appellation d'intelligence

artificielle», afin de «[l’]envisager (...) comme un projet scientifique et technologique

exigeant, comme tous les autres, une critique épistémologique».

À ce propos, Jean Lassègue soulève la question suivante : «S'agit-il d'une science à part

entière, d'une technologie liée à l'invention de l'ordinateur ou ne serait-elle pas plutôt

devenue, au cours de sa brève histoire, ce que l'on appelle aujourd'hui une “techno-

science” ?» Et, dans sa conclusion, il dit qu’elle est «devenue (...) une “techno-science”» :

[L'intelligence artificielle] (...) vise d'abord à comprendre un certain nombre de

phénomènes, à tester des hypothèses et à faire des expériences par le biais de

simulations informatiques. Or l'appréciation de la justesse d'une simulation est très

subjective et c'est pourquoi l'intelligence artificielle est loin de prétendre à la même rigueur

que les mathématiques ou la physique. L'intelligence artificielle, comme son histoire l'a

amplement montré depuis sa naissance, fait plutôt partie de ce que l'on a coutume

d'appeler la "techno-science", c'est-à-dire ce passage obligé où la science mesure ces

impacts technologiques à l'aune des impératifs sociaux.

Comme «premier trait distinctif» de «l’intelligence artificielle», prise comme «projet

scientifique et technologique», Jean Lassègue retient, «dans une première

approximation, que l'ambition de l'intelligence artificielle consiste à vouloir préciser de

façon objective et scientifique la vieille image platonicienne du colombier», que Platon

emploie «dans le Théètète» (197 a-b). Et «pour justifier ce premier trait distinctif et le

développer», il s’engage dans une «argumentation [à] deux volets, le premier

épistémologique et le second historique». Nous nous intéressons au «premier».

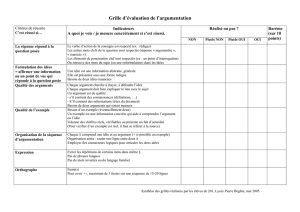

«[L’]argumentation» que Jean Lassègue propose au sujet du «volet (...) épistémologique»

est tributaire de ses «options philosophiques» qu’il «résume (...) aux deux points

suivants» :

Il n'y a pas de domaine théorique commun à la philosophie et à la science. Le domaine du

théorique relève exclusivement du domaine de la science tandis que la philosophie couvre

entièrement le domaine du théorétique. Le théorétique est une approche réflexive dans le

domaine du concept : c'est un point de vue qui ne cherche pas à constituer sur le mode de

l'objectivité scientifique un rapport à l'objet mais sur le mode de la mise au jour de ses

conditions de possibilité. La distinction entre théorique et théorétique n'est pas spécieuse ;

elle a été pensée sous de multiples formes au cours de l'histoire de la philosophie depuis

Platon ; elle n'implique pas que l'esprit de quiconque en particulier soit intégralement et

continûment rangé dans l'une ou l'autre catégorie : le théorétique ne manque pas au

scientifique même s'il n'apparaît pas directement dans ses travaux, ni le théorique au

philosophe, même s'il ne cherche pas de contact privilégié avec la science, car il hérite d'un

contexte culturel qui lui en fournit toujours un certain état. Une épistémologie qui veut tirer

parti de l'inspiration mutuelle, toujours possible, entre la philosophie et la science implique

3 Stephen C. Kleene, Logique mathématique, traduction de Jean Largeault, Paris, 1971, Librairie Armand Colin,

p. 240 2

de se placer non pas seulement du point de vue des acteurs mais du point de vue des

parcours interprétatifs qu'ils engendrent presque malgré eux.4

S’il «n'y a pas de domaine théorique commun à la philosophie et à la science», explique

Jean Lassègue, c’est que «le domaine du théorique relève exclusivement du domaine de

la science tandis que la philosophie couvre entièrement le domaine du théorétique».

Évidemment, si «le domaine du théorique relève exclusivement du domaine de la

science», il est nécessaire qu’il «n’y [ait] pas de domaine théorique commun à la

philosophie et à la science». Même si cette division en deux «catégories» «n'implique pas

que l'esprit de quiconque en particulier soit intégralement et continûment rangé dans l'une

ou l'autre catégorie», il demeure que le «domaine» de la philosophie, comme

«catégorie», n’est en rien «théorique», puisque «le domaine du théorique relève

exclusivement du domaine de la science».

Le «domaine» de la philosophie, comme «catégorie», c’est le «théorétique».

Évidemment, rien n’empêche «l'esprit de quiconque en particulier», s’il est «scientifique»,

d’explorer l’autre «catégorie». De même en est-il pour «l'esprit de quiconque en

particulier» qui est un «philosophe». Par contre, au plan des «catégories», si «la

philosophie couvre entièrement le domaine du théorétique», le «domaine du théorique

[qui] relève exclusivement du domaine de la science» n’est en rien «théorétique». Si,

comme le dit, Jean Lassègue, «la distinction entre théorique et théorétique n'est pas

spécieuse», c’est que, au plan des «catégories», le «théorique» et le «théorétique» se

divisent l’un de l’autre.

Or, Jean Lassègue ajoute : «Une épistémologie qui veut tirer parti de l'inspiration

mutuelle, toujours possible, entre la philosophie et la science implique de se placer non

pas seulement du point de vue des acteurs mais du point de vue des parcours

interprétatifs qu'ils engendrent presque malgré eux». Ce plan «des acteurs» concerne

«l'esprit de quiconque en particulier».

On peut bien admettre que «des acteurs» agissant dans leur «domaine» prennent le

«point de vue des parcours interprétatifs qu'ils engendrent presque malgré eux». On peut

encore admettre que «le théorétique ne manque pas au scientifique même s'il n'apparaît

pas directement dans ses travaux, ni le théorique au philosophe, même s'il ne cherche

pas de contact privilégié avec la science, car il hérite d'un contexte culturel qui lui en fournit

toujours un certain état».

Ce «contexte culturel» évoque manifestement l’épistémè du «contexte philosophique

dominé (...) par ce qu'il est convenu d'appeler la “Pensée française postmoderne”»,

notamment avec Michel Foucault. Mais cet épistémè ne doit pas être confondu avec

l’analutikê epistêmê d’Aristote qui, lui, s’intéresse à la division en «catégorie» de deux

«domaines» : le «domaine du théorique» et le «domaine du théorétique».

Au plan de cette division, comment est-il «toujours possible» de «tirer parti de l'inspiration

mutuelle (...) entre la philosophie et la science» ? Que ce soit «toujours possible» pour

les «acteurs», ou à «l'esprit de quiconque en particulier [de ne pas être] intégralement et

continûment rangé dans l'une ou l'autre catégorie», on peut bien l’admettre. Mais il en va

4 http://lattice.linguist.jussieu.fr/article.php3?id_article=123

3

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

1

/

40

100%