DM Maths MPSI : Révisions et Logique - Lycée Louis-Le-Grand

Telechargé par

Aymen Elassri2005

Lycée Louis-Le-Grand, Paris Pour le 12/09/2019

MPSI 4 – Mathématiques

A. Troesch

DM no1 : Révisions et logique

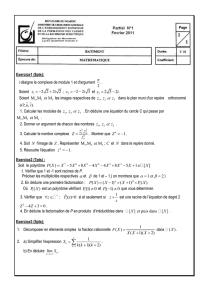

Problème –(D’après un vieux sujet de Bac des années 80)

Partie I –

L’objet de cette partie est d’étudier la fonction fdéfinie sur l’intervalle [0,+∞[par :

f(x) = ln(1 + x)

xsi x6= 0 et f(0) = 1.

1. Encadrement de ln(1 + x).

(a) Prouver que, pour tout nombre réel t>0,

1−t61

1 + t61.

(b) En déduire que pour tout x>0,

x−x2

26ln(1 + x)6x.

2. Étude d’une fonction auxiliaire.

Soit gla fonction définie sur [0,+∞[par

g(x) = ln(1 + x)−2x

2 + x.

(a) Après avoir justifié la dérivabilité de g, justifier que pour tout x>0,

06g′(x)6x2

4.

(b) Quel encadrement de g(x)en déduit-on, pour x>0?

3. En s’aidant de la fonction g, déterminer les variations de f.

4. Étude de faux bornes de l’intervalle de définition.

(a) Déterminer la limite de f(x)lorsque xtend vers +∞.

(b) À l’aide d’un encadrement obtenu précédemment, prouver que

lim

x→0

x−ln(1 + x)

x2=1

2.

(c) En déduire que fest dérivable en 0, et préciser f′(0). Déterminer une équation de la tangente en 0à la

courbe de f.

(d) Donner l’allure de la courbe de f.

Partie II –

L’objet de cette partie est d’étudier la suite (un)n∈Nde nombres réels définies par les relations :

u0=cet un+1 = ln(1 + un)si n>0,

où cest un nombre réel strictement positif donné.

1. Justifier que (un)converge, vers une limite ℓà préciser.

1

On pose désormais c= 1. Le but de la fin du problème est de déterminer la limite de (nun). Pour tout n>0, on pose

vn=1

un.

2. À l’aide de résultats de la partie I, déterminer la limite de vn+1 −vn.

3. Prouver que, pour tout xde ]0,1],1

2−3

16x61

ln(1 + x)−1

x61

2.

On pourra à cet effet réutiliser la fonction g.

4. En déduire que pour tout n>0,1

2−3

16un6vn+1 −vn61

2,

puis que 2

n+ 2 6un64

n+ 4.

5. En revenant à l’encadrement de vn+1 −vnde la question précédente, en déduire la limite de nunlorsque ntend

vers +∞.

Exercice 1 –(CG 1992)

Déterminer le chiffre des unités du plus grand entier inférieur ou égal à 101992

1083 + 7 .

Exercice 2 –(CG 1994)

Pour tout n∈N, on pose Inle nombre d’entiers ptels que

50n<7p<50n+1.

1. Montrer que pour tout n∈N,In∈ {2,3}.

∗2. Montrer qu’il existe une infinité d’entiers npour lesquels Invaut 3, et déterminer le plus petit d’entre eux.

Exercice 3 –Jeux logiques et mathématiques

(extrait de Quel est le titre de ce livre ? de R. Smullyan ; voir aussi Le livre qui rend fou du même auteur)

Il était une fois un philosophe dont la grande ambition était de répondre à la question fondamentale de la philosophie :

« Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien ». Ses lectures philosophiques ne lui permirent pas de répondre de

manière satisfaisante à cette question. Il se tourna alors vers la théologie, mais là-encore, il ne trouva pas de réponse

qui le satisfit. Il se tourna alors vers les philosophies orientales, parcourut l’Inde, le Tibet sans succès. Puis il passa

encore douze années en Chine et au Japon à rencontrer des ermites Tao et des maîtres Zen, quand il trouva enfin un

sage qui lui dit sur son lit de mort : « Le seul endroit de la planète où la réponse soit connue, c’est l’île de Baal. Un

des grands prêtres du temple de Baal sait la réponse. Je ne connais personne qui sache où est l’île de Baal. Tout ce que

je connais, c’est l’endroit où se trouve un archipel dont une île contient un plan permettant de trouver l’île de Baal.

Le plan se trouve sur une île du nom de Maya, mais je ne sais pas de laquelle il s’agit. De plus, les îles de l’archipel

sont toutes habitées par des Purs, qui disent toujours la vérité, et des Pires, qui mentent toujours. »

1. L’archipel – À la recherche de l’île de Maya

Le philosophe trouva sans problème l’archipel, et visita les îles les unes après les autres pour trouver l’île de

Maya. Sur chaque île qu’il visita, il fut reçu par deux indigènes Aet B. Suivant les propos de Aet Bsur chaque

île, déterminer, pour chaque île, s’il s’agit ou non de l’île de Maya.

(a) La première île

A : « B est un Pur et nous sommes sur l’île de Maya »

B : « A est un Pire et nous sommes sur l’île de Maya »

(b) La deuxième île

A : « Nous sommes deux Pires, et nous sommes sur l’île de Maya »

B : « C’est vrai »

2

(c) La troisième île

A : « L’un de nous au moins est un Pire, et nous sommes sur l’île de Maya »

B : « C’est vrai »

(d) La quatrième île

A : « Nous sommes deux Pires, et nous sommes sur l’île de Maya »

B : « L’un de nous au moins est un Pire, et nous ne sommes pas sur l’île de Maya »

(e) La cinquième île

A : « Nous sommes deux Pires, et nous sommes sur l’île de Maya »

B : « L’un de nous au moins est un Pur, et nous ne sommes pas sur l’île de Maya »

(f) La sixième île

A : « B est un Pur, ou nous sommes sur l’île de Maya »

B : « A est un Pire, ou nous sommes sur l’île de Maya »

(g) La carte de Baal

Le philosophe découvrit bien sûr l’île de Maya. Le grand prêtre de Maya le conduisit dans une pièce où

étaient étalées trois cartes X, Y et Z. Le prêtre (qui disait la vérité) expliqua qu’une seule carte était la

bonne. Pour trouver la bonne carte, le philosophe put s’aider des indications de cinq docteurs A,B,C,D

et E, chacun d’eux étant un Pur ou un Pire :

A : « X est la bonne carte »

B : « Y est la bonne carte »

C : « A et B ne sont pas deux Pires »

D : « A est un Pire ou B est un Pur »

E : « Je suis un Pire ou C et D sont de même espèce.

Quelle est la bonne carte ?

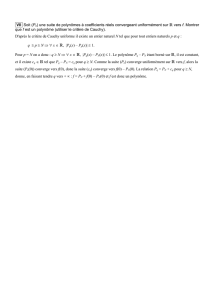

2. L’île de Baal – À la découverte de la Vérité Vraie

Après un temps de reflexion, le philosophe découvrit la bonne carte et se rendit sans tarder sur l’île de Baal.

De toutes les îles habitées par des Purs et des Pires, celle-ci est la plus extraordinaire. Elle est habitée par des

hommes, Purs ou Pires, mais également par des singes, Purs ou Pires aussi. De plus, les singes parlent aussi

bien que les hommes. Pour pouvoir accéder au Sanctuaire de l’île, dans laquelle il pourrait accéder à la Vérité,

le philosophe dut réussir six épreuves. Pour les trois premières épreuves, il se retrouva devant un personnage

encapuchonné, de sorte qu’il était impossible de savoir s’il s’agissait d’un homme ou d’un singe, d’un Pur ou

d’un Pire. En s’aidant de la phrase prononcée par l’individu, le philosophe dut déduire ce qu’il était (homme

ou singe, Pur ou Pire). Pour les trois dernières énigmes, la règle du jeu était la même, mais avec deux individus

A et B pour chaque énigme. Aidez le philosophe à répondre :

(a) « Je suis un Pire ou un Singe »

(b) « Je suis un Pire et un Singe »

(c) « Je ne suis pas à la fois un singe et un Pur »

(d) A : « L’un au moins de nous deux est un singe »

B : « L’un au moins de nous deux est un Pire »

(e) A : « Nous sommes deux singes »

B : « Nous sommes deux Pires »

(f) A : « B est un Pire et un singe. Je suis un être humain »

B : « A est un Pur »

Le philosophe ayant non sans mal réussi ces six épreuves, arrivèrent enfin les épreuves finales tant attendues

qui allaient lui donner la réponse à la question qui les préoccupait tant.

(g) Le philosophe se trouvait face à quatre portes X, Y, Z, W ; une au moins d’entre elles conduisait au Sanc-

tuaire. Le philosophe devait trouver laquelle en s’aidant des indications de huit Prêtres, chacun étant soit

Pur soit Pire. Quelle porte choisir ?

A : « X est une bonne porte »

B : « L’une au moins des portes Y et Z est bonne »

3

C : « A et B sont deux Purs »

D : « X et Y sont deux bonnes portes »

E : « X et Z sont deux bonnes portes »

F : « D ou E est un Pur »

G : « Si C est un Pur, il en est de même de F »

H : « Si G et moi sommes Purs, il en est de même de A »

(h) Ayant choisi une bonne porte, le philosophe pénétra dans le Sanctuaire. Là se trouvaient deux Grands

Prêtres, dont l’un connaissait peut-être la réponse à la Grande Question : « Pourquoi y a-t-il quelque chose

au lieu de rien ? »

Chacun des Grands Prêtres est bien sûr un Pur ou un Pire. Ils dirent :

Premier Prêtre : « Je suis un Pire et je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien »

Deuxième Prêtre « Je suis un Pur et je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien »

Est-ce que l’un des deux prêtres savait vraiment pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien ?

(i) La réponse ! En fait, l’un des Grands Prêtres connaissait la réponse à la question. Elle était :

« Il y a quelque chose au lieu de rien »

Quelle terrible conclusion en tirez-vous ?

4

Lycée Louis-Le-Grand, Paris Pour le 19/09/2019

MPSI 4 – Mathématiques

A. Troesch

DM no2 : Raisonnements, ensembles

Problème 1 –Autour de la suite de Fibonacci

On définit la suite de Fibonacci (Fn)n∈Npar :

F0= 0, F1= 1,∀n>2, Fn=Fn−1+Fn−2.

1. Calculer les 10 premiers termes de la suite de Fibonacci.

2. Montrer que (Fn)n∈Nest croissante, et que pour tout n∈N,Fn>n−1. Quelle est la limite de (Fn)n∈N?

3. Montrer les relations suivantes :

(a) ∀n>1,

n

X

k=1

F2

k=FnFn+1.

(b) ∀n>1, Fn(Fn−1+Fn+1) = F2net F2

n+F2

n+1 =F2n+1.

(c) ∀n>0,

n

X

k=0

Fk=Fn+2 −1.

(d) ∀n>1,

n−1

X

k=0

F2k+1 =F2n.

(e) ∀n>0,

n

X

k=0

F2k=F2n+1 −1.

(f) ∀n>0,∀p>0,

p

X

k=0 p

kFn+k=Fn+2p.

(g) ∀n>1, F 2

n=Fn−1Fn+1 + (−1)n+1.

(h) ∀m>0,∀n>1, Fm+n=Fm+1Fn+FmFn−1.

∗(i) ∀n>0,

n

X

i=0

n−i

X

j=0 n−i

jn−j

i=F2n+2.

(On pourra essayer de trouver une relation similaire pour F2n+3 ; cette relation peut se deviner lors des

tentatives pour prouver le caractère héréditaire de la formule à montrer)

4. Montrer que pour tout n∈N,Fn+1 est égal au nombre de façon de placer bout-à-bout des carrés de côté 1 et

des dominos 1×2de sorte à former une rangée de longueur n(les carrés sont deux-à-deux indiscernables, ainsi

que les dominos).

Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de retrouver à l’aide de cette interprétation combinatoire les formules de

la question précédente (comptez certains ensembles de configurations de deux façons différentes ; pour savoir quelles

configurations rechercher, s’aider du côté simple de l’identité ; pour obtenir une somme, trier suivant un certain critère).

∗∗5. Montrer que pour tout n,F3

n+2 +F3

n+1 −F3

nest un nombre de Fibonacci (on calculera cette expression pour

des petites valeurs de n, et on comparera avec les valeurs de la question 1, afin de trouver une conjecture).

∗6. (théorème de Zeckendorf, ou décomposition de ndans la base de Fibonacci)

Montrer que tout entier n>0s’écrit de manière unique comme une somme de nombres de Fibonacci non nuls,

distincts et non consécutifs d’indices supérieurs ou égaux à 2. (commencez par trouver les plus grands termes

de la décomposition).

∗7. Application : un jeu d’allumettes.

Deux joueurs tirent à tour de rôle des allumettes d’une boîte, avec les règles suivantes :

•Chaque joueur tire à chaque fois au moins une allumette.

1

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

1

/

77

100%