entorses et luxations des doigts longs

DOSSIER FMC

N° 2167 - MARDI 15 JANVIER 2002

1

!Les atteintes proximales

de la chaîne digitale P.2

!IPP UNE ARTICULATION TRÈS EXPOSÉE.

Traumatismes fermés et récents

des interphalangiennes proximales P.4

!IPD Ruptures possibles P.6

SOMMAIRE

PRÉSERVER

LA MOBILITÉ

2

32

1

3

ENTORSES ET LUXATIONS DES DOIGTS LONGS

2167-Doigts-Longs-web 22/04/02 17:08 Page 1

2

32

1

3

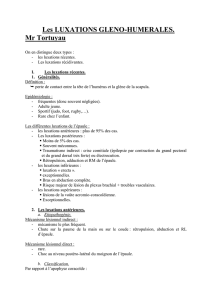

B : la rotondité

céphalique et la

détente des

ligaments

latéraux en

extension

permettent des

mouvements

normaux de

latéralité.

SCHÉMA D’UNE ARTICULATION MÉTACARPO-PHALANGIENNE.

A1 : plaque palmaire,

A2 : faisceau principal métacarpo-

phalangien du ligament latéral,

A3 : faisceau accessoire

métacarpo-glénoïdien.

2

N° 2167 - MARDI 15 JANVIER 2002

Les entorses et luxations des

doigts sont très fréquentes, car

la main est en permanence

exposée dans tous les gestes

de la vie quotidienne. La main est

un outil précieux, mais fragile !

Les entorses et luxations des

doigts résultent des mêmes méca-

nismes lésionnels et sont parfois dif-

ficiles à différencier quand la luxa-

tion s’est spontanément réduite.

L’examen du patient est souvent

faussement rassurant : le doigt est

simplement gonflé et un peu dou-

loureux, les radiographies sont nor-

males ou ne montrent qu’un très pe-

tit arrachement osseux juxta-articu-

laire. Il convient donc de rester très

prudent dès que le diagnostic est

évoqué et de réaliser systématique-

ment un testing de l’articulation

pour retenir un diagnostic lésionnel

précis qui fixera la conduite théra-

peutique. On ne saurait se contenter

du simple diagnostic vague « d’en-

torse », car il y a de nombreux types

d’entorses et des traitements très dif-

férents, allant de la rééducation im-

médiate, sans immobilisation, jus-

qu’à l’intervention chirurgicale. En

cas de luxation, il reste nécessaire

de réduire la luxation, de préférence

après avoir réalisé une radiographie

pour identifier une éventuelle frac-

ture associée et pour que celle-ci ne

soit pas imputable à la manœuvre

de réduction.

Accidents sportifs

et professionnels

Ces traumatismes surviennent

majoritairement lors de la pratique

des sports de ballon, notamment

lorsque la main entre en contact di-

rect avec la balle comme instrument

de frappe ou de propulsion, pour

des sports tels que le volley-ball, le

basket-ball, le handball, le rugby,

etc. Les traumatismes profession-

nels sont également fréquents, en

particulier lors de l’utilisation d’ou-

tils motorisés, ou du port ou de chu-

te de charges lourdes. Une autre

cause de lésion des axes digitaux est

la percussion accidentelle du doigt

lors d’une chute ou lorsqu’il se situe

sur la trajectoire soit de la balle

(football) soit d’un mouvement ef-

fectué (professionnel ou sportif). Ces

lésions sont le plus souvent consé-

cutives à un geste brusque ou in-

adapté, parfois très violent, pouvant

entraîner des lésions graves.

Trois types de lésions principales

peuvent être observées :

— les entorses, particulièrement

fréquentes, qui correspondent à la

lésion d’un seul plan capsulo-liga-

mentaire, sans perte de congruence

articulaire ;

— les luxations, qui sont la

conséquence d’une rupture complè-

te des plans capsulo-ligamentaires,

avec perte de la congruence articu-

laire ;

— les fractures, qui peuvent ac-

compagner la luxation ; ces frac-

tures-luxations sont plus graves. ■

FMC

ENTORSES ET LUXATIONS DES DOIGTS LONGS

PRÉSERVER

LA MOBILITÉ

!A l’inverse des entorses et des luxations du pouce, ou de la première colonne, pour lesquels c’est la stabilité

de la métacarpo-phalangienne (MCP) qui prime pour la bonne fonction de la pince pollicidigitale,

pour les doigts longs c’est la mobilité qu’il faut à tout prix conserver. !La rééducation doit donc être la plus

précoce possible pour éviter les séquelles graves d’enraidissement, particulièrement au niveau de l’articulation

interphalangienne proximale. DOSSIER RÉALISÉ PAR LE DRERIC ROULOT (CHIRURGIEN DE LA MAIN, HOPITAL LARIBOISIERE ET INSTITUT DE LA MAIN, PARIS)

D

E

manière générale, les entorses

et luxations de l’articulation mé-

tacarpo-phalangienne sont plus

rares que les lésions distales, cette ar-

ticulation étant en situation anato-

mique protégée. Des éléments extrin-

sèques et intrinsèques assurent sa sta-

bilité.

Rappel anatomique

La surface articulaire de la tête du

métacarpien est elliptique de profil.

La longueur de la tête est plus impor-

tante en antéro-postérieur, expliquant

que les ligaments latéraux de la mé-

tacarpo-phalangienne (MCP) soient

tendus en flexion, une position qui

assure une stabilité maximale à cette

articulation. En extension, ces liga-

ments latéraux sont détendus, auto-

Les atteintes proximales

de la chaîne digitale

!Au niveau des articulations métacarpo-phalangiennes, les entorses sont latérales, les luxations (simples ou complexes)

sont dorsales et palmaires. Les luxations palmaires sont exceptionnelles.

risant des mouvements de latéralité

et de circumduction.

Les ligaments latéraux ont deux

faisceaux :

— un faisceau principal, épais,

oblique de haut en bas et d’arrière en

avant, s’étendant de la tête du méta-

carpien jusqu’à la base de la première

phalange ;

— un faisceau accessoire solidari-

sant la tête du métacarpien aux bords

latéraux de la plaque palmaire.

La plaque palmaire est plus exten-

sible qu’au niveau de l’interphalan-

gienne proximale (IPP). Elle prolonge

la surface articulaire de la base de la

première phalange et s’articule avec

les condyles métacarpiens lorsque

l’articulation est en extension. Elle est

plus solidement liée à la base de P1

que sur le métacarpien au niveau du-

quel elle aura plus volontiers tendan-

N° 2167 - MARDI 15 JANVIER 2002

ses expansions latérales. Latérale-

ment, les ligaments intermétacarpiens

profonds relient les plaques pal-

maires entre elles. Ce ligament n’exis-

te pas sur le bord radial de l’index et

sur le bord cubital du cinquième

doigt, expliquant la prépondérance

des lésions traumatiques à ces ni-

veaux.

Laxité recherchée

A l’examen clinique, la laxité laté-

rale doit être recherchée par des

épreuves dynamiques, réalisée sur

une métacarpo-phalangienne en

flexion. L’instabilité consiste en la

perte de congruence des surfaces ar-

ticulaires, soit en statique, soit au

cours des mouvements actifs.

L’examen radiographique nécessi-

te la réalisation de radiographies de

face et de trois quarts, les profils étant

difficilement interprétables du fait

des superpositions. Mais surtout l’in-

cidence de Brewerton réalisée sur des

métacarpiens en flexion de 65°, avec

un rayon oblique de 15° en cubital,

est importante, puisqu’elle permet

d’explorer à la fois les faces latérales

des condyles et la surface articulaire.

On décrit quatre formes d’entorses

et de luxations de l’articulation mé-

tacarpo-phalangienne : les entorses

latérales, les luxations dorsales,

simples ou complexes, et les luxa-

tions palmaires.

Entorses latérales : avec

ou sans arrachement osseux

Les entorses latérales sont relative-

ment rares, surtout celles des troisiè-

me et quatrième doigts qui sont les

mieux protégés. C’est l’examen cli-

nique qui permet de faire le diagnos-

tic de gravité, en mettant en évidence

une laxité ou une instabilité ; les

autres entorses sont qualifiées de bé-

nignes

Le testing se fait en flexion et

éventuellement sous anesthésie loca-

sans arrachement osseux et comme

des entorses bénignes s’il n’y a pas de

laxité ou d’instabilité [photos 3 et 4].

Luxation dorsales :

simples ou complexes

Les luxations dorsales résultent

d’une hyperextension forcée, avec

une désinsertion de la plaque palmai-

re au niveau du métacarpien.

Il s’agit d’une luxation simple

(également appelée subluxation) :

l’articulation est alors en hyper-

extension de P1 d’une soixantaine de

degrés avec, à la radiographie, une

image de chevauchement des sur-

faces articulaires. La réduction est

réalisable par une manœuvre exter-

ne : le poignet étant mis en flexion

pour détendre l’appareil fléchisseur,

la réduction doit s’effectuer selon la

technique de Farabeuf. Cette ma-

nœuvre maintient la base de la pha-

lange fortement appliquée sur la tête

du métacarpien tout au long de son

parcours de réduction. Il faut éviter

toute traction axiale sur le doigt sans

avoir au préalable détendu l’appareil

fléchisseur pour éviter d’incarcérer la

plaque palmaire ; cette incarcération

transformerait cette luxation initiale-

ment réductible en une luxation irré-

ductible.

Il s’agit d’une luxation complète

irréductible (luxation complexe). Ce

type de lésions s’accompagne d’une

interposition de la plaque palmaire

ou d’une incarcération de la tête du

métacarpien entre les fléchisseurs et

la musculature intrinsèque.

Cliniquement, on observe une hy-

perextension de P1, la tête du méta-

carpien étant palpable à la paume. Il

existe à ce niveau une ombilication

cutanée tout à fait typique, avec signe

du sillon qui traduit l’ombilication

des tissus captifs dans l’articulation.

Le doigt ne peut plus fléchir et la ra-

diographie retrouve une perte du pa-

rallélisme des surfaces articulaires

[photos 5 et 6].

Ces formes ne sont pas réductibles

par manœuvre externe et imposent

une réduction chirurgicale par voie

palmaire, en prenant bien garde de ne

pas léser les paquets collatéraux di-

rectement exposés en sous-cutané du

fait de la saillie de la tête du métacar-

pien [photo 7].

Il n’est pas nécessaire, une fois la

réduction obtenue, de réinsérer la

plaque palmaire en proximal.

Pour ces deux types de luxation,

une mobilité active sera d’emblée réa-

lisée dans un secteur protégé par une

attelle dorsale antiextension en

flexion de 30°, pendant trois se-

maines.

Luxations palmaires :

exceptionnelles

Les luxations palmaires sont ex-

ceptionnelles. Elles sont irréductibles

lorsqu’il y a une l’interposition de la

capsule dorsale, voire de la plaque

palmaire si celle-ci s’est désinsérée

distalement (ce qui reste très rare). ■

3

FMC

ce à se désinsérer lors des mouve-

ments d’hyperextension forcée.

Les structures extrinsèques ont un

rôle stabilisateur : la poulie en avant

qui s’applique sur la plaque palmaire,

avec les tendons fléchisseurs immé-

diatement en avant de l’articulation

et, en arrière, le tendon extenseur et

Photo 1

Entorse du ligament latéral

radial (LLR) de la

métacarpo-phalangienne du

cinquième doigt, avec

laxité importante en

abduction au testing.

L’intervention chirurgicale

est nécessaire.

Photo 2

Vue opératoire chez le

même patient, le ligament

(sur un fil) est

complètement déchiré et

doit être réinséré pour

permettre une cicatrisation

correcte sans laxité

résiduelle. L’articulation est

largement ouverte par le

traumatisme qui a déchiré

toute la capsule articulaire

sur son versant radial.

Photo 4

Entorse du ligament latéral

cubital de la métacarpo-

phalangienne de l’index avec

fragment osseux arraché.

Celui-ci est volumineux

et déplacé avec retournement

du fragment. La rupture

ligamentaire est donc complète

et le risque de non-

consolidation majeur.

Il est donc nécessaire de

refixer le fragment osseux.

Photo 6

L’examen de la paume de la

main chez le même patient

retrouve le signe du sillon centré

sur la métacarpo-phalangienne.

Le diagnostic de luxation dorsale

avec incarcération est évident et

l’intervention s’impose.

Photo 7

Même patient que

précédemment. La tête du

métacarpien est directement

visible sous la peau, ainsi que

le nerf collatéral radial très

exposé. La simple libération

de la plaque palmaire

interposée va suffire à

résoudre le problème.

structures latérales lésées. Il faut être

particulièrement vigilant pour les lé-

sions de l’index en recherchant une

lésion du ligament latéral radial : les

déficits fonctionnels secondaires sont

beaucoup plus importants que pour

les autres doigts compte tenu de son

rôle fondamental dans la stabilité de

la pince pouce-index.

En cas d’arrachement osseux as-

socié, l’examen clinique est tout aussi

indispensable pour faire le diagnostic

de gravité, mais la présence d’un frag-

ment osseux dépassant 20 % de la

surface articulaire constitue à elle

seule une indication chirurgicale

d’ostéosynthèse.

Les arrachements de plus petite

taille sont traités comme des entorses

le. Il devrait être réalisé en statique et

en dynamique, éventuellement com-

plété par des radiographies en situa-

tion de stress. C’est l’importance de

la laxité qui guide l’indication chirur-

gicale [photos 1 et 2].

Sans arrachement osseux, la plu-

part des entorses latérales sont bé-

nignes et traitées fonctionnellement

par une mobilisation active immédia-

te en syndactylie. Le doigt sain choisi

sera celui situé du côté de la lésion

pour ne pas mettre en tension les

Photo 5

Même patient, une fois le vissage

du fragment osseux effectué.

Photo 3

Patient vu dans les suites

d’un traumatisme en

hyperextension. La main

est gonflée et la flexion

de la métacarpo-

phalangienne impossible.

[ENTORSES ET LUXATIONS DES DOIGTS LONGS]

N° 2167 - MARDI 15 JANVIER 2002

LES traumatismes fermés des

interphalangiennes proximales

sont parmi les lésions les plus

fréquentes des doigts. Leur gravité

tient à l’importance de l’interpha-

langienne proximale (IPP) dans la

fonction de la chaîne digitale.

Entorses et luxations sont au pre-

mier plan. Différentes fractures arti-

culaires peuvent leur être associées.

La prise en charge des lésions liga-

mentaires vise à éviter des séquelles

graves, encore trop fréquentes. Les

résultats des traitements ne sont

bons que dans 45 % des cas, alors

que 86 % des entorses et luxations

de la métacarpo-phalangienne trou-

vent une solution thérapeutique

satisfaisante.

Rappel anatomique

L’articulation interphalangienne

proximale est une articulation tro-

chléenne à un seul degré de liberté,

la flexion-extension. Les mobilités

en flexion-extension de l’interpha-

langienne proximale sont de 110

degrés, avec un arc fonctionnel utile

jugé à 60 degrés pour les gestes de

la vie courante. Cette flexion est

sion de l’articulation. En vis-à-vis

de P1, se situe la base de P2 consti-

tuée de deux cavités glénoïdes,

séparées par une crête qui répond

à la gorge intercondylienne, avec,

de chaque côté de sa surface articu-

laire, la zone d’insertion des liga-

ments latéraux principaux.

4

FMC

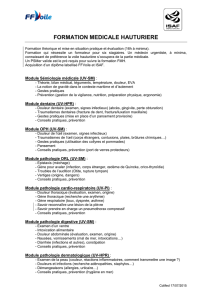

IPP Une articulation

très exposée

Traumatismes fermés et récents des interphalangiennes

proximales

!Les conséquences des entorses et luxations de l’interphalangienne proximale

(IPP), articulation particulièrement sollicitée, sont beaucoup plus sévères qu’au

niveau de la métacarpo-phalangienne. Le but du traitement est la restauration

de la congruence articulaire en limitant au minimum les durées d’immobilisation

qui ne doivent jamais dépasser trois semaines.

Photo 8

Luxation dorsale de

l’interphalangienne proximale du

cinquième doigt. Ces luxations sont

très fréquentes et résultent d’un

traumatisme en hyperextension

(fréquent chez les sportifs).

La solide plaque palmaire

de l’articulation

interphalangienne

proximale s’attache

distalement sur la base

de P2 ; proximalement,

ses deux freins s’insèrent

sur la diaphyse de P1.

Elle est suspendue à la

tête de P1 par les

ligaments latéraux

accessoires. Sur elle

s’attache la gaine

fibreuse des tendons

fléchisseurs.

C’est l’inverse en

extension : les ligaments

latéraux accessoires sont

tendus alors que les

ligaments latéraux

principaux sont détendus.

En flexion, le ligament

latéral principal est tendu.

Pour tester sa qualité

mécanique, le testing se

fait en demi-flexion.

Photo 9

Luxation latérale à réduire

rapidement.

assurée par le fléchisseur commun

superficiel. L’extension, quant à

elle, est le fait de l’action de la ban-

delette médiane de l’extenseur et

des muscles intrinsèques qui inter-

viennent lorsque la métacarpo-pha-

langienne est fléchie.

La tête de P1 est constituée de

deux condyles avec une gorge

médiane, dont la direction est dif-

férente pour chacun des doigts

longs afin d’assurer leur conver-

gence en flexion.

Les tubercules latéraux donnent

l’insertion aux ligaments latéraux

sur les faces latérales de leurs

condyles et matérialisent ainsi une

ligne qui est l’axe de flexion-exten-

Photo 10

La radio avant réduction reste

de pratique prudente pour

dépister les associations

fracturaires préexistant à la

réduction.

[ENTORSES ET LUXATIONS DES DOIGTS LONGS]

Suite page 5 ◆◆◆

FMC

Les ligaments latéraux princi-

paux et latéraux accessoires présen-

tent une tension qui ne se modifie

pratiquement pas dans l’arc de

flexion-extension. Ces fibres, du fait

de leur position, sont surtout ten-

dues en flexion.

La plaque palmaire est un fibro-

cartilage tendu en extension, qui se

plisse en flexion et qui, s’insérant

sur toute la largeur de la base de P2,

constitue le plancher de l’articula-

tion interphalangienne proximale.

Cette structure limite l’hyperexten-

sion et la luxation n’est possible que

si ce contexte est rompu en deux

plans différents.

Le consensus semble se faire sur

une position d’immobilisation en

extension qui assure une meilleure

stabilité, avec des possibilités

d’arthrolyse ultérieure plus simple

que sur les enraidissements en

flexion et qui évitent par ailleurs les

interposions après réduction.

Mobilité active,

stabilité passive

Outre les radiographies systéma-

tiques sous de multiples incidences,

l’examen repose surtout sur le tes-

ting, réalisé au mieux sous anesthé-

sie locale, permettant d’explorer la

mobilité active et la stabilité pas-

sive.

Une mobilité active normale en

flexion-extension autorise une

mobilisation précoce en syndacty-

lie.Le testing de la stabilité passive

est indispensable en latéralité et en

tiroir antéro-postérieur :

— en flexion latérale, on teste le

ligament latéral principal, alors

qu’en extension latérale on teste le

ligament accessoire et sa jonction

avec la plaque palmaire ;

— lors des manœuvres en tiroir

antéro-postérieur, une hyperexten-

sion anormale signe une lésion de

la plaque palmaire, alors qu’une

subluxation palmaire signe une

lésion de l’appareil extenseur.

Des luxations dorsales,

latérales et palmaires

Les luxations dorsales [photo 8]

sont les plus fréquentes et elles

s’accompagnent nécessairement

d’une rupture complète de la

plaque palmaire et d’au moins un

ligament latéral. Cette rupture est

presque toujours distale. Le traite-

ment reste orthopédique dans la

grande majorité des cas, confié soit

à une attelle « IPP stop » (autorisant

une mobilisation en flexion, mais

limitant l’extension à – 20 degré), soit à une mise en extension com-

plète de l’interphalangienne proxi-

male, avec mobilisation précoce en

syndactylie à la troisième semaine.

Le traitement chirurgical doit être

réservé aux grosses instabilités ou

aux luxations irréductibles ; il

repose sur la réinsertion de la

plaque palmaire.

Les luxations latérales [photos 9

et 10] sont la conséquence d’un

traumatisme en extension, qui

rompt à la fois le ligament latéral

inséré sur P1 et la plaque palmaire.

Les lésions débutent en dorsal et se

propagent en direction palmaire et

distale. Le traitement est le plus

souvent orthopédique ; il repose sur

une réduction et mise en syndacty-

lie pour quatre semaines. Le traite-

ment chirurgical, exceptionnel,

repose sur la réinsertion ligamen-

taire et s’adresse aux formes qui se

reluxent lors de la mobilisation

active ou qui restent désaxées après

réduction du fait d’une interposi-

tion [photo 11].

Les luxations palmaires [photo

12] sont les plus rares et résultent

d’un mécanisme de compression-

rotation sur un doigt demi-fléchi.

Un ligament latéral est toujours

rompu ; l’appareil extenseur est for-

tement lésé ; une rupture quasi

constante de la bandelette médiane

est associée à la luxation palmaire

d’une bandelette latérale qui peut

s’incarcérer et rendre cette luxation

irréductible. Une fois la réduction

effectuée, il faut tester la bandelette

médiane de l’appareil extenseur,

responsable — lorsqu’elle est rom-

pue — d’un déficit de l’extension

active ou de la persistance d’une

subluxation palmaire, imposant

alors un traitement chirurgical de

résinsertion du tendon extenseur et

du ligament latéral avulsé [photo 13].

Le diagnostic d’entorse est le

plus fréquent mais il reste un dia-

gnostic d’élimination et impose un

testing au moindre doute devant

une grosse articulation doulou-

reuse.

Entorses :

lésion d’un seul plan

Ces entorses sont le fait de la

lésion d’un seul plan, qu’il s’agisse

de la plaque palmaire, de la bande-

lette médiane ou du ligament laté-

ral.

Leur prise en charge impose de

laisser libres les articulations méta-

carpo-phalangienne et interphalan-

gienne distale et d’immobiliser pré-

férentiellement l’interphalangienne

proximale en extension.

La mobilisation active précoce

est possible pour les ruptures iso-

lées d’un ligament latéral ou de la

plaque palmaire, avec syndactylie

ou, éventuellement, une attelle de

protection.

Les ruptures sous-cutanées de la

bandelette médiane imposeront une

immobilisation en extension stricte

pendant trois semaines.

Entorses et luxations avec

fractures articulaires ajoutées

Les fractures articulaires de

l’interphalangienne proximale inté-

ressent, par définition, au moins

25 % d’une des surfaces articu-

laires. Les arrachements marginaux

s’apparentent aux entorses et aux

luxations. Ces fractures sont poten-

tiellement graves, exposant aux

risques de cal vicieux, de raideur et

d’arthrose secondaire.

La rééducation reste fondamen-

tale, fondée sur une mobilisation

immédiate de la métacarpo-phalan-

gienne et de l’interphalangienne

distale et sur une rééducation pré-

coce, active, aidée de l’interphalan-

gienne proximale.

En dehors des formes non dépla-

cées stables, les fractures de la tête

de P1 relèvent plutôt du traitement

chirurgical, alors que les fractures

de la base de P2 relèvent préféren-

tiellement d’un traitement orthopé-

dique. Les fractures de la tête de P1,

qui se subdivisent en fractures uni-

condyliennes et fractures sus-

condyliennes et intercondyliennes,

ne font pas partie du sujet des

entorses et luxations. Les fractures

non déplacées de la base de P2 sont

traitées par la mise en place d’une

attelle en rectitude pendant trois

semaines ; le traitement chirurgical,

quand il est nécessaire, se fait par

un abord plutôt dorso-latéral.

Quand elles s’accompagnent

d’une luxation, ces fractures entrent

dans le cadre des luxations-frac-

tures de traitement difficile ; elles

exposent à des séquelles impor-

tantes lorsqu’elles concernent la

base de la deuxième phalange.

Deux éléments guident la conduite

thérapeutique : la stabilité de l’arti-

culation après réduction et l’aspect

du fragment palmaire :

— la stabilité dépend directe-

ment de la taille du fragment pal-

maire : lorsqu’il est volumineux, il

peut recevoir toutes les insertions

distales du ligament latéral princi-

pal si bien que la base de P2 se luxe

en position dorsale, sous l’action de

la bandelette médiane de l’exten-

seur et du fléchisseur superficiel ;

l’examen après réduction sous bloc

digital est indispensable pour dif-

férencier les formes qui seront

stables après réduction de celles qui

se reluxent ;

— l’aspect du fragment palmaire

est également important à analyser :

est-il unifragmentaire ou plurifrag-

mentaire ? est-il associé ou non à un

enfoncement articulaire ?

Différentes méthodes thérapeu-

tiques pourront alors être mises en

route, visant à corriger le déplace-

ment dorsal et à restaurer une

congruence articulaire (orthopé-

dique par attelle et/ou

chirurgicale). ■

5

N° 2167 - MARDI 15 JANVIER 2002

Photo 11

Vue opératoire d’une

interposition ligamentaire du

ligament latéral radial dans

l’articulation empêchant la

bonne réduction.

Photo 13

Vue opératoire d’une

interphalangienne proximale

après luxation palmaire avec

arrachement de la bandelette

médiane de l’extenseur et du

ligament latéral cubital tous

deux bien visibles sur des fils

tracteurs avant leur réinsertion.

Photo 12

Luxation palmaire de

l’interphalangienne proximale.

Notez la composante rotatoire

qui traduit la lésion

systématique complète d’un des

ligaments latéraux.

◆◆◆Suite de la page 4

LES RESULTATS THERAPEUTHIQUES SUR

LES ENTORSES ET LUXATIONS DES IPP NE SONT

BONS QUE DANS 45% DES CAS.

[ENTORSES ET LUXATIONS DES DOIGTS LONGS]

6

6

1

/

6

100%