Nantes-2012-TIGNON-Neurologie

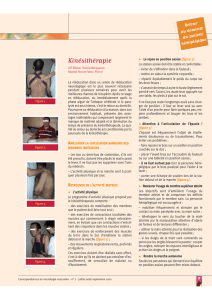

Intégration du membre

supérieur hémiplégique dans

la rééducation d’un patient

accidenté vasculaire cérébral

(AVC)

Tignon Pierre

2011-2012

Institut Régional de Formation aux métiers de

Rééducation et de Réadaptation des Pays de Loire

54, rue de la Baugerie

44230 Saint Sébastien Sur Loire

Région des Pays de la Loire

Résumé

L’écharpe n’a pas fait ses preuves dans la prévention des subluxations et des syndromes

douloureux régionaux complexes (SDRC) d’épaule chez l’hémiplégique. D’autre part, elle

créerait un phénomène de désadaptation motrice du membre supérieur. La question de son

intérêt dans la prise en charge des patients hémiplégiques se pose donc, d’autant que les

facteurs prédictifs du SDRC sont connus et peuvent être surveillés. Dans ce contexte, ce

travail écrit présente la prise en charge de M.H, hémiplégique gauche suite à un accident

vasculaire cérébral ischémique, dont la rééducation est orientée sur l’intégration du membre

supérieur hémiplégique après ablation de l’écharpe. Après l’avoir retirée et après un mois de

travail, les progrès de M.H sont considérables; mais l’étude de ce seul cas clinique ne peut

permettre d’élaborer un jugement pertinent sur l’intérêt de l’écharpe.

Mots clés :

Echarpe

Hémiplégie

Membre supérieur

Syndrome douloureux régional complexe (SDRC)

SOSS

1 Introduction ........................................................................................................................ 1

1.1 Contexte d’écriture ..................................................................................................... 1

1.2 Présentation du patient ............................................................................................... 4

2 Réalisation du Bilan initial (20/09/11) ............................................................................... 5

2.1 Prescription médicale ................................................................................................. 5

2.2 Déficits de fonction .................................................................................................... 5

2.3 Limitation d’activité ................................................................................................... 9

2.4 Restriction de participation ...................................................................................... 11

3 Diagnostic Kinésithérapique ............................................................................................ 11

3.1 Diagnostic ................................................................................................................. 11

3.2 Les objectifs de la rééducation ................................................................................. 12

3.3 Principes ................................................................................................................... 12

3.4 Moyens ..................................................................................................................... 12

4 Intégration du membre supérieur hémiplégique dans la rééducation ............................... 13

4.1 Prise en charge orientée vers la récupération d’un membre supérieur fonctionnel.. 13

4.1.1 Gain articulaire et sauvegarde des amplitudes déjà présentes ............................ 13

4.1.2 Récupération de la commande motrice .............................................................. 14

4.1.3 Travail proprioceptif .......................................................................................... 15

4.1.4 Travail de la préhension, globale puis analytique ............................................. 16

4.1.5 Travail des mouvements combinés et de la coordination motrice par

sollicitations fonctionnelles et taches orientées................................................................ 18

4.2 Prise en charge orientée vers la récupération de la marche ...................................... 19

4.2.1 Préserver et gagner les amplitudes articulaires du membre inférieur ................ 19

4.2.2 Récupération de commande motrice volontaire ................................................. 19

4.2.3 Travail de l’équilibre .......................................................................................... 20

4.2.4 Travail de coordination motrice du membre inférieur et de la dissociation des

ceintures ........................................................................................................................... 21

4.2.5 Travail qualitatif et quantitatif de la marche ...................................................... 22

4.3 Les conseils hors séance ........................................................................................... 24

5 Bilan final (17/10/1) ......................................................................................................... 24

6 Discussion ........................................................................................................................ 27

7 Conclusion ........................................................................................................................ 29

Bibliographie

Annexes

SOMMAIRE

1

1 Introduction

1.1 Contexte d’écriture

Dans l’article, que faut-il faire de l’épaule de l’hémiplégique ? de Brigitte Bouchot-Marchal

[1], il est décrit une revue de littérature produite par la Cocherane Library concluant que le

port de l’écharpe n’a pas fait la preuve de son efficacité dans le cadre de la prévention des

subluxations ou des douleurs d’épaules hémiplégiques.

En effet, les résultats des quatre études proposées dans le texte de Ada [2] ne mettent pas en

évidence l’efficacité de l’écharpe ou du strapping pour réduire la subluxation et la douleur de

la gléno-humérale chez l’hémiplégique. Cependant, l’article nous apprend que le strapping

retarde l’apparition de la douleur d’environ 14 jours, ce qui n’est pas négligeable pour

exploiter un début de motricité ; l’apparition de la douleur étant dans le cadre d’un cercle

vicieux, un facteur limitant de l’utilisation d’une éventuelle motricité. D’autre part, la

comparaison entre l’écharpe, le strapping et les moyens de contention au fauteuil montre

qu’un soutien du coude réduit instantanément et significativement la subluxation. Dans le

cadre d’une pratique quotidienne, il semble donc logique que, en dehors de la station debout,

le patient puisse être systématiquement placé avec un appui du coude bien réglé.

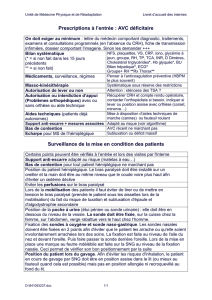

Dans le paragraphe abordant le traitement préventif, il est proposé des techniques permettant

de prévenir, même partiellement, la subluxation et la douleur de l’épaule de l’hémiplégique.

Quand le patient est assis, l’utilisation d’un appui antébrachial, de préférence avec une tablette

de soutien ou un repose avant-bras au fauteuil est conseillé. Quand il est debout, le strapping

reste préférable à l’écharpe, même si la réduction de la subluxation n’est pas totale.

L’utilisation du strapping a son intérêt quand la motricité du deltoïde est inférieure à 3 et a

pour avantage de ne pas immobiliser complètement le membre supérieur en dehors de séances

de rééducation. Dans cet article, aucune échelle n’est mentionnée, pour cette cotation 3 [1].

Cependant, la cotation 3 de l’index moteur de Boulanger et celle de l’échelle de Held et

Pierrot Deseilligny sont sensiblement les mêmes :

→ Index moteur de Boulanger : Cotation 3 : Mouvement contre gravité.

→ Echelle de Held et Pierrot Deseilligny : Cotation3 : Mouvement contre légère

résistance.

2

Par ailleurs, l’index moteur de Demeurisse, utilisée dans l’article : Algoneurodystrophie du

membre supérieur de l’hémiplégique : facteurs cliniques de gravité et intérêt du score

pronostique de Perrigot [3], ne comporte pas de cotation 3.

Les études sur la thérapie motrice sous contrainte [4] montrent que le port d’un système de

contention bloquant l’utilisation du membre supérieur sain pendant quelques semaines,

entraînait immédiatement une utilisation beaucoup plus importante du membre déficitaire et, à

plus long terme, cette amélioration fonctionnelle persistait clairement. Parallèlement, le port

d’une écharpe au niveau du membre supérieur hémiplégique aurait donc pour conséquence de

favoriser la non-utilisation acquise, aggravant le déficit secondaire à la lésion. L’initiative du

mouvement serait donc déléguée au côté sain retardant ainsi la récupération motrice du

membre supérieur hémiplégique. De plus, Taub et ses collaborateurs [4,5] ont mis en

évidence successivement chez les primates puis chez les hommes, le rôle des

désafférentations puis de l’inactivité dans la genèse des perturbations motrices : l’inactivité

induite par la désafférentation ou par la paralysie d’un membre génère un apprentissage de

l’inactivité qui empêche l’expression de récupération motrice et réduit secondairement les

possibilités de récupérations elles-mêmes. En effet, certains travaux réalisés en TMS

(transcranial magnetic stimulation) ont souligné le rôle de la balance inhibitrice

interhémisphérique et la rupture de cet équilibre après une lésion cérébrale. Ce phénomène

pourrait donc, dans les jours qui suivent un AVC, contribuer à majorer le déficit moteur et

constituerait un phénomène de plasticité cérébrale inadaptée [6]. Initialement l’inactivité du

territoire doit donc être prévenue pour ne pas ajouter plus tard, lors de la récupération à la

paralysie lésionnelle, une paralysie fonctionnelle d’inactivité.

D’autre part, des études visant à mettre en évidence les facteurs cliniques prédictifs de

syndrome douloureux régional complexe du membre supérieur hémiplégique ont été réalisées

[3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]. En effet, l’observation clinique a permis de constater

depuis longtemps que le risque de survenue et la gravité du syndrome douloureux régional

complexe de l’hémiplégique, dépendent de plusieurs facteurs. Les plus classiques étant

l’étiologie de l’hémiplégie (les accidents vasculaires hémorragiques sont plus pourvoyeurs de

douleur d’épaule, en particulier quand il y a une atteinte de l’aire prémotrice), l’intensité et

l’évolution du déficit moteur, la spasticité, les troubles sensitifs et surtout les techniques que

peuvent utiliser les rééducateurs. D’autres troubles cliniques, comme la subluxation inférieure

de la gléno-humérale, l’héminégligence et la dépression semblent également avoir un lien

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

1

/

44

100%