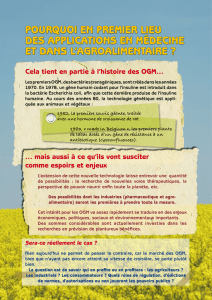

De nouvelles modifications génétiques ravivent le débat sur les OGM

Terre

15 SEPTEMBRE 2016 19

AGRONOMIE

De nouvelles modifications génétiques

ravivent le débat sur les OGM

La distance entre OGM et non-OGM

ne cesse de se réduire sous la pression

des progrès technologiques. Dans les

laboratoires, de récentes formes de modifi-

cations génétiques remettent en question

la législation en ouvrant la porte à des va-

riétés végétales d’un genre nouveau. Ces

NTSV, pour «nouvelles techniques de sé-

lection végétales», permettent de produire

des fruits, légumes ou céréales qui ont déjà

fait leur entrée sur les marchés, notam-

ment aux États-Unis. En Suisse, le débat

porte actuellement sur la réglementation

de ces techniques.

Pour l’heure, la loi suisse sur le génie géné-

tique (LGG) distingue clairement les varié-

tés OGM, strictement réglementées et

évaluées, et les non-OGM, dites conven-

tionnelles. Il sut qu’une plante soit liée de

près ou de loin à une modification génétique

pour être classée comme telle. Cette dis-

tinction n’est plus si simple aujourd’hui.

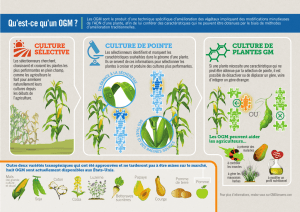

«Contrairement aux techniques classiques,

les NTSV permettent de cibler beaucoup

plus précisément dans le génome l’endroit

où l’on désire modifier l’ADN. Il est ainsi

possible d’insérer un nouveau gène (on parle

alors de transgénèse), de changer la séquence

d’un gène (on parle de mutagenèse) ou en-

core de désactiver un gène. Pour cela, on uti-

lise des protéines capables de couper l’ADN,

de véritables ciseaux moléculaires», ex-

plique Jean-David Rochaix, professeur au

département de botanique et biologie végé-

tale de l’Université de Genève.

Des OGM cachés?

Un des points les plus troublants des NTSV

réside dans la possibilité de modifier géné-

tiquement une plante pour obtenir une va-

riété dont le fruit ne porte aucune trace

d’OGM. «Par exemple, on insère par trans-

génèse le gène de résistance d’un pommier

sauvage dans un autre pommier, puis on

élimine les traces du gène de résistance

ajouté. On a pour finir un pommier qui ne

contient plus d’éléments génétiques étran-

gers», détaille le professeur. On appelle

cette méthode la cisgénèse. C’est celle-ci

qu’Agroscope teste actuellement en plein

champ. (Voir encadré ci-dessous.)

Mi-août, le Forum recherche génétique de

l’Académie suisse des sciences publiait un

document réclamant une modification de la

LGG pour ne pas rater l’occasion «de profi-

ter des avantages oerts par ces nouvelles

technologies» qu’il estime «sûres» et «pré-

cises». Il entrevoit ainsi un gros potentiel

pour l’agriculture suisse. Le forum propose

notamment que la réglementation des

OGM prenne en considération la variété ou

le fruit et non plus la méthode ayant servi à

la produire. Dans ce cas, le pommier précité

serait considéré comme conventionnel

malgré les modifications génétiques qu’il a

subies, car le fruit n’en contiendrait plus

les traces. Une proposition inconcevable

aux yeux la Commission fédérale d’éthique

pour la biotechnologie dans le domaine non

humain. Dans son rapport publié en mars,

elle concluait «qu’il était inadmissible de

cantonner l’évaluation du risque au seul

produit, sans tenir compte du procédé par

lequel il a été obtenu».

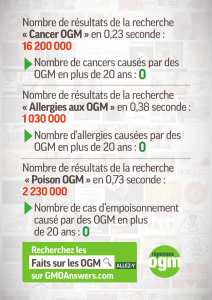

«Tout n’est pas bien compris»

Selon l’Alliance suisse pour une agriculture

sans OGM, le Forum exagère le degré de

précision atteint avec ces nouvelles tech-

niques. «Le fonctionnement de l’objet à

modifier (l’ADN, le génome) n’est au-

jourd’hui pas encore bien compris. Il s’en-

suit donc une fausse impression de préci-

sion. C’est comme si vous aviez un

correcteur d’orthographe qui vous permet

d’être précis au niveau des lettres à modi-

fier, mais que vous ne connaissiez pas la

grammaire de la langue», estime son secré-

taire, Luigi D’Andrea. «Des eets non dési-

rés ou non contrôlés peuvent survenir, c’est

pourquoi une évaluation est nécessaire»,

ajoute-t-il. Selon lui, il est indispensable

que ces nouvelles techniques demeurent

aussi contrôlées que les OGM le sont ac-

tuellement. Un argument que soutient éga-

lement la Fédération romande des consom-

mateurs, membre de l’Alliance. Elle estime

ainsi que «le risque principal est qu’il n’y

ait pas de débat ni d’évaluation, et que ces

techniques ne soient pas réglementées par

la LGG. Si c’était le cas, les produits ne se-

raient plus contrôlés ni étiquetés», s’in-

quiète sa spécialiste Laurianne Altwegg.

Du côté des professionnels de l’agriculture,

enfin, la problématique des OGM demeure

sensible. À la base plutôt réticents, et

conscients que la majorité de la population

suisse ne souhaite pas d’OGM dans son

assiette, ils attendent de voir comment le

débat sera mené avant de prendre position.

Quelle réglementation?

Reste donc au Conseil fédéral à plancher

sur la réglementation de ces nouvelles

technologies. Fin juin, il a proposé de pro-

longer de cinq ans le moratoire sur les

OGM tout en déposant au Parlement un

projet de loi pour préparer l’après- moratoire

en 2021. Le projet porte surtout sur la

coexistence entre cultures convention-

nelles et transgéniques et n’aborde pas les

NTSV. «La problématique du statut juri-

dique des NTSV est apparue consécutive-

ment au développement fulgurant des bio-

technologies dans le domaine de la sélection

végétale. La question qui se pose mainte-

nant est de savoir si oui ou non les cultures

issues de ces NTSV pourront coexister avec

les variétés conventionnelles», explique

Anne-Gabrielle Wust Saucy, chee de la

section biotechnologie à l’Oce fédéral de

l’environnement (OFEV). Dans le but de

clarifier la situation, l’OFEV et l’Oce fé-

déral de l’agriculture ont reçu du Conseil

fédéral le mandat d’évaluer nouvelles tech-

niques, et de déterminer quels impacts

elles peuvent avoir sur la biodiversité et

l’environnement. ««Si les risques liés à

l’utilisation de certaines de ces techniques

s’avèrent similaires à ceux du génie géné-

tique, elles seront probablement également

soumises à certaines obligations comme le

sont les OGM classiques selon le droit ac-

tuellement en vigueur», indique Anne-

Gabrielle Wust Saucy.

En attente des choix européens

Dans leur message relatif à la modification

de la LGG, les sept Sages jugent toutefois

ces nouvelles techniques «particulièrement

prometteuses», tout en estimant qu’elles

«ne sont pas totalement fiables» et qu’il

n’y a pas encore assez de recul quant à leur

utilisation. Les autorités fédérales sont

aussi dans l’attente d’un rapport de l’Union

européenne sur le sujet, qui tarde à être

publié. En raison des accords commerciaux

qui lient la Suisse et l’Europe, son influence

sera considérable. «Les standards qui défi-

nissent ce qui est OGM et ce qui ne l’est

pas sont importants. Donc nous suivons de

près les développements au niveau euro-

péen», précise Anne-Gabrielle Wust Saucy.

Guillaume Chillier n

Les progrès techno-

logiques permettent

aujourd’hui

de nouvelles

manipulations

génétiques sur les

végétaux qui rendent

floue la frontière

entre variétés OGM

et conventionnelles.

Les avis divergent

quant à leur future

réglementation.

© PHOTOS CLÉMENT GRANDJEAN

BON À SAVOIR

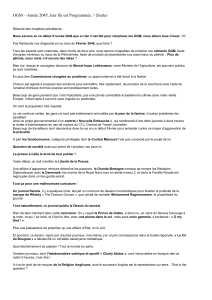

Plusieurs essais sont déjà en cours à Agroscope

Certaines plantes, produites avec les nouvelles techniques de modifications génétiques par

des partenaires comme l’EPFZ ou l’Université de Wageningen, aux Pays-Bas, sont déjà en

test sur le site protégé d’Agroscope, près de Zurich. «Agroscope, étudie en laboratoire et

sous serre des plantes cisgéniques et transgéniques», indique Robert Baur, responsable de

la division de recherche sur la protection des végétaux, l’extension en arboriculture et les

cultures maraîchères. En plein champ, les essais se concentrent sur des pommiers, des

pommes de terre et le blé (essai de l’Université de Zurich). Les pommes, de la variété gala

galaxy, ont été modifiées pour être résistantes au feu bactérien, alors que les pommes de

terre ont reçu un gène de résistance au mildiou. Le but est d’évaluer les chances et les

risques que peuvent engendrer les cultures de variétés génétiquement modifiées. «Nous

étudions ces nouvelles techniques et analysons comment elles pourraient contribuer à

une agriculture plus durable en Suisse. Un objectif de nos recherches est également de créer

une base de discussion pour le débat social et politique quant à l’avenir de ces plantes en

Suisse», ajoute encore Robert Baur.

Le site de

Reckenholz, près

de Zurich, ac-

cueille les plantes

génétiquement

modifiées actuel-

lement évaluées

par Agroscope.

À gauche, le champ

de pommes de

terre résistantes

au mildiou. En

haut à droite, les

plants en labora-

toire. Ci-dessous à

droite, l’entrée du

site, protégé contre

le vandalisme.

1

/

1

100%