E Les sites d’histoire de la médecine I

E

ncore un sujet sur lequel il serait vain de prétendre

atteindre l’exhaustivité dans le cadre d’une seule chro-

nique. Voici donc un choix subjectif où notre spécialité

occupe une place respectable.

Les sites d’histoire de la médecine sont nombreux et

diversifiés. Ils sont répartis par région et/ou par spécialité. Cer-

tains sont des sites généralistes, comme le site spécialisé dans

les anecdotes et les anciens matériels chirurgicaux, dont on

peut trouver les références sur www.medpict.com/index.asp.

Medpict se définit comme la cité virtuelle de la santé. Un site

d’histoire généraliste de la médecine dû aux efforts de M. Valen-

tin Daucourt se trouve sur la page members.aol.com/ldaucourt/

Histmed.htm. Il s’agit d’un panorama de la médecine de l’Anti-

quité à nos jours, avec une description particulièrement réussie

de la médecine antique.

L’histoire de la radiologie est décrite sur le site des Pr Fran-

çois et Georges Terrier, du département d’imagerie médicale des

hôpitaux universitaires de Genève. Sur la page www.montchoisi.

Les sites d’histoire de la médecine

ch/radiologie/histoirerad.html, on trouve décrites les grandes

étapes de l’imagerie médicale avec des chapitres dont les titres

ne manquent pas d’humour : Un crâne rempli d’air, Le chercheur

cobaye ou Un Américain à Berlin, L’œuf de Colomb.

La bibliothèque interuniversitaire médicale de Paris

(BIUM) s’enorgueillit d’une collection d’ouvrages historiques

de grande qualité. On trouve une présentation du catalogue et du

fonctionnement de la BIUM sur le site www.bium.univ-paris5.fr/.

Depuis le 5 mars 2002, l’ensemble des services d’histoire de la

médecine de la BIUM ont été regroupés sur la nouvelle page

www.bium.univ-paris5.fr/histmed/debut.htm.

Le nouveau site utilise abondamment les fonctionnalités des

feuilles de style et du DHTML, sa compatibilité n’est donc garan-

tie qu’avec les versions récentes des navigateurs. Le fonction-

nement optimal n’est atteint qu’avec Microsoft Internet Explo-

rer versions 5.5 et supérieures. Le site peut également être

consulté avec certaines versions antérieures d’Internet Explorer

(4 ou 5) ou de Netscape Navigator (4.7 et 6.2, mais pas 6.0 ou

6.1) mais certains aspects de la présentation sont perdus, voire

incorrectement affichés (problème de taille des caractères, en

particulier). Ce site possède une magnifique “boussole”. La

“boussole” est un menu hiérarchique dynamique de l’ensemble

du site permettant d’accéder directement à n’importe laquelle

de ses pages. Cette boussole est accessible sur toutes les pages

du site et se trouve automatiquement positionnée en haut à

20

La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no277 - novembre 2002

La Lettre d’ORL

INTERNET

R. Marianowski*

La Lettre d’ORL : http://www.vivactis-media.com

* Service ORL, hôpital Morvan, 5, avenue Foch, 29609 Brest Cedex.

Les sites d’histoire de la médecine

gauche de l’écran, même lorsque les barres de défilement sont

actionnées.

Ont été regroupés : le catalogue ancien (ouvrages antérieurs à

1952, accès par auteur et date, visualisation des fiches anciennes

numérisées), le catalogue des manuscrits, la partie ancienne du

catalogue des périodiques (titres créés avant 1920) en une base

de données unique interrogeable de façon transparente pour

l’utilisateur.

En outre, à partir des réponses, vous pourrez accéder (le cas

échéant) à :

– la fiche bio-bibliographique de l’auteur ;

–la reproduction des portraits de l’auteur, issus de la banque

d’images et de la collection iconographique de portraits ;

–la reproduction des planches numérisées de l’ouvrage choisi

(issues de la banque d’images) ;

– l’ouvrage intégralement numérisé.

Les liens concernant les deux premières possibilités ne sont pas

encore tous établis, mais vous pouvez en avoir un avant-goût en

consultant les fiches “Bichat”, “Porta” ou “Brunschwig”...

De même, à partir d’une recherche dans la base des biographies,

vous pourrez avoir accès directement aux ouvrages et aux portraits.

Si vous recherchez des éditions d’ouvrages anciens, vous pou-

vez vous connecter sur www.bium.univ-paris5.fr/livres/editions_

3.htm.

•On peut ainsi consulter le Traité des maladies de l’oreille (1848).

Après la préface et l’introduction, on trouve les chapitres consa-

crés aux maladies de l’oreille externe, de l’oreille interne et de

l’oreille moyenne, au degré de curabilité des maladies de l’oreille,

et des considérations sur la physiologie de l’oreille humaine, celle

des sourds-muets, etc.

•On trouve également le Traité pratique des maladies du larynx,

précédé d’un traité complet de laryngoscopie (1876). La laryn-

goscopie comporte : un historique, une description des appareils

nécessaires à sa pratique, la méthode laryngoscopique, celle de

l’image laryngoscopique, l’autolaryngoscopie, les méthodes

d’enseignement, l’arsenal chirurgical de la laryngoscopie ; laryn-

goscopie, pathologie...

•Vous pourrez tout savoir Du laryngoscope et de son emploi en

physiologie et en médecine (1860). L’ouvrage consultable com-

prend un historique, une description de la méthode exploratrice

Liston et Garcia, des instruments laryngoscopiques et de leur

emploi : du miroir laryngien, de l’éclairage, de l’autolaryngo-

scopie, de l’examen fait sur autrui, de la rhinoscopie...

•Vous pourrez lire un Essai sur le cancer (1842). L’expérience

clinique, l’administration, les effets secondaires, les précautions

pour le personnel de santé et les visiteurs, les recommandations

et les références bibliographiques sont traités.

Le site de la BIUM propose actuellement une exposition virtuelle

consacrée aux frontispices des livres médicaux sur la page

www.bium.univ-paris5.fr/expo/intro.htm.

Le mot “frontispice” s’appliqua d’abord à l’architecture, et sa

définition n’est pas facile à établir : façade principale d’un édi-

fice, en particulier religieux, ou certaines des parties de cette

façade. Aujourd’hui, “frontispice” ne s’emploie plus guère que

dans le domaine du livre ancien, où il recouvre plusieurs réalités

différentes :

–titre d’un livre imprimé, placé en première page, et entouré

d’ornements ;

–certains de ces ornements, une vignette gravée, par exemple ;

–image occupant une pleine page placée en avant ou en regard

du titre du livre, et dont le sujet résume et illustre la matière

de l’ouvrage.

L’évolution de sa forme et de sa fonction intéresse l’histoire du

livre. L’histoire de l’art se reflète dans le passage des descrip-

tions vivantes et empreintes de fantaisie du XVIesiècle aux images

solennelles caractéristiques du XVIIesiècle, puis aux brillantes

représentations pourvues de thèmes plus légers du XVIIIesiècle.

Et, bien sûr, c’est toute l’histoire de la médecine qui s’inscrit

dans ces frontispices, tant ils furent de plus en plus souvent

conçus pour symboliser à eux seuls l’essence même de l’œuvre.

Cent frontispices, choisis parmi les très riches collections

anciennes de la BIUM, couvrant tous les siècles et tous les pays,

nous donnent l’occasion d’une promenade en images pleine

d’enseignements.

Sur le site de la bibliothèque de France on trouve un cer-

tain nombre d’ouvrages relatifs aux spécialités disparues, telle la

phrénologie, sur la page gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.

exe?O=N028499&E=0.

Ainsi, sur la page html/nl/07/007983.html, vous pourrez lire

La physiognomonie et la phrénologie ou connaissance de

l’homme d’après les traits du visage et les reliefs du crâne (1842).

Avec : Pensées préliminaires au sujet de la physionomie, Existe-

t-il un art de la physionomie ? De la physionomie des différentes

races de l’espèce humaine, De la physionomie des différentes

nations, différence de la physionomie dans les deux sexes.

21

La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no277 - novembre 2002

INTERNET

La Lettre d’ORL : http://www.vivactis-media.com

INTERNET

Dès 1838, on proposait un cathétérisme tubaire : sur la page

html/nl/07/007821.html, on trouve le Traité du cathétérisme de

la trompe d’Eustachi et de l’emploi de l’air atmosphérique dans

les maladies de l’oreille moyenne (1838), composé des chapitres

suivants : De la présence de l’air dans l’oreille moyenne, Influence

des qualités physiques de l’air sur l’organe de l’ouïe, Des mala-

dies qui nuisent à la circulation de l’air dans l’oreille moyenne,

et de leurs effets sur le sens de l’ouïe.

On peut trouver l’histoire de l’anesthésie-réanimation sur

le site www.histanestrea-france.org/ qui comporte en exergue

cette citation de Claude Bernard : Dans l’histoire de la science,

il ne suffit pas de raconter ce que chacun a pu dire, entaché des

erreurs de chaque temps. Il faut caractériser l’idée de chacun,

la critiquer ensuite, et même rejeter les choses si elles sont mau-

vaises, car la science historique consiste non pas à accumuler

mais à choisir les matériaux utiles et les faire fructifier. Il existe

même un club d’anesthésistes-réanimateurs historiens de leur

spécialité sur la page club/index.html.

Enfin, si toutes ces visites vous ont donné envie de débu-

ter une collection de livres médicaux anciens, le site de la librai-

rie 42eligne est pour vous : 42ligne.free.fr/produits/index.html.

Cette librairie vous propose une sélection de livres et documents

anciens et modernes en toutes langues, aussi bien à l’unité qu’en

ensembles thématiques.

Elle a été créée en 1990 dans le 6earrondisement, à proximité de

Saint-Germain-des-Prés et à 150 mètres du Jardin du Luxem-

bourg. On peut leur communiquer des listes de recherche même

très spécialisées. L’iconographie du site est très agréable et heu-

reusement car, si l’on ne dispose pas d’importants moyens finan-

ciers, seul le plaisir des yeux est abordable !

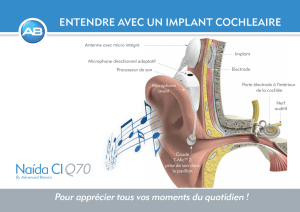

Pour les amoureux de l’histoire récente, voici un site sur

les implants cochléaires créé et développé par le Pr Chouard, un

des pionniers de cette technique. Sur la page perso.club-internet.

fr/recorlsa/implantcochleaire/historique.html, on retrouvera l’his-

toire de l’implant cochléaire. On peut y lire que “l’implant

cochléaire a été inventé en 1957 à Paris par Charles Eyriès, oto-

logiste et anatomiste parisien, et André Djourno, professeur de

physique médicale à la faculté de médecine de Paris. C. Eyriès

eut l’idée de stimuler électriquement l’oreille interne d’un patient

atteint de cophose par cholestéatome, grâce à une bobine d’induc-

tion que A. Djourno lui fabriqua pour la circonstance. Les résul-

tats immédiats furent satisfaisants, mais, après quelques semaines,

l’appareil tomba en panne, car son étanchéité était défectueuse.

À l’époque, A. Djourno s’intéressait peu à la stimulation senso-

rielle, et les essais ne furent pas repris.

Ce n’est qu’en 1961 que William House, otologiste américain

déjà très célèbre pour les innovations qu’il avait apportées à la

chirurgie des vertiges, reprenant les travaux de C. Eyriès, mit au

point avec l’ingénieur Urban un appareillage implantable et

fiable, qui fut progressivement proposé à des patients de plus en

plus nombreux. Il s’agissait là d’un système à une seule élec-

trode, ne permettant de reconnaître que les rythmes de la parole”.

On peut même trouver la publication princeps de C. Eryiès et

A. Djourno sur la page perso.club-internet.fr/recorlsa/implant

cochleaire/publicationprinceps.html.

Enfin, l’histoire de l’implant français Digisonic se trouve sur

perso.club-internet.fr/recorlsa/implantcochleaire/historicfrancais.

html. On peut également lire, sur ce même site, des conseils aux

malentendants et aux parents d’enfants sourds. Ce site n’est pas

professionnel mais on y retrouve toute l’ardeur de l’équipe his-

torique de Saint-Antoine quant il s’agissait de défendre une

grande cause.

À bientôt, et bon surf !

22

La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no277 - novembre 2002

La Lettre d’ORL : http://www.vivactis-media.com

1

/

3

100%