Lire l'article complet

L e c t u r e

28

Le c t u r e

La Lettre du Psychiatre - Vol. III - n° 1-2 - janvier-février 2007

Hôpital psychiatrique

Prison

Total

700

600

500

400

300

200

100

1928

1934

1940

1946

1952

1958

1964

1970

1976

1982

1988

1994

2000

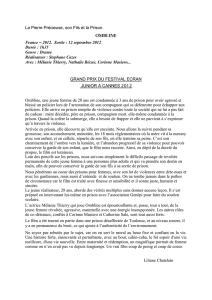

Figure.

Enfermement (hôpital psychia-

trique ou prison) entre 1928 et 2000 aux

États-Unis (pour 100 000 adultes).

Les malades mentaux, derrière les barreaux

The mentally ill, behind bars

IP B.E. Harcourt*

Article paru le 15 janvier 2007 dans le New York Times (traduction : Renaud de Beaurepaire)

Commentaire : C. de Beaurepaire (SMPR de Fresnes)

E

n août dernier, dans la prison de

Jackson (Michigan), un détenu

présentant un état psychotique

floride est mort dans sa cellule d’isolement

(autrement dit, au “mitard”, NDLR), nu,

enchaîné à une plaque de béton et baignant

dans son urine, alors qu’il était en attente

d’un transfert pour un établissement

psychiatrique, transfert qui n’a jamais eu

lieu. En novembre dernier, le directeur

du département des services sociaux de

l’État de Floride a démissionné brutale-

ment, après avoir été condamné à payer

80 000 dollars pour n’avoir pas transféré

de la maison d’arrêt à l’hôpital des détenus

souffrant de maladies mentales graves.

Il y a quelques jours, la Cour suprême s’est

engagée à considérer le cas des malades

mentaux dans les couloirs de la mort,

si gravement atteints mentalement que

leur exécution pourrait être constitu-

tionnellement impossible. Parmi eux, un

criminel, vétéran de la Navy, âgé de 48 ans,

diagnostiqué schizophrène. Dans les 10 ans

précédant son crime, il avait été hospitalisé

14 fois pour maladie mentale grave.

Selon une étude du ministère américain de

la Justice, parue en septembre 2006, 56 %

des détenus des prisons d’État et 64 % des

détenus locaux de l’ensemble du pays ont

présenté des troubles mentaux au cours

de l’année précédant l’enquête.

Bien que très inquiétant, rien de tout cela

n’est véritablement surprenant. Au cours

des 40 dernières années, les États-Unis ont

procédé au démantèlement de l’énorme

complexe des structures de prise en

charge des malades mentaux, et recons-

truit, lit par lit, une gigantesque prison.

On peut dire qu’au cours du XX

e

siècle, les

Américains ont eu une véritable relation

schizophrénique avec la déviance.

Après plus de 50 ans de stabilité, les popu-

lations des prisons fédérales et d’État aux

États-Unis ont connu une augmentation

importante, passant de moins de 200 000

personnes en 1970 à plus de 1,3 million en

2002. En 2002, la fréquence des emprison-

nements a dépassé le chiffre de 600 pour

100 000 adultes. Avec l’entrée, au cours de

ces dernières années, de 700 000 détenus

supplémentaires, dans les maisons d’arrêt

les États-Unis ont actuellement plus de

2 millions de personnes incarcérées, déte-

nant ainsi le record mondial du nombre de

prisonniers et de la fréquence des incar-

cérations : 5 fois plus qu’en Angleterre,

12 fois plus qu’au Japon.

Ce que peu de gens réalisent, c’est que, au

cours des années 1940 et 1950, aux États-

Unis, les malades mentaux ont été institu-

tionnalisés avec une fréquence plus grande

encore, mais il s’agissait d’hôpitaux psychia-

triques ou d’asiles. Si bien que, quand on

fait la somme des hospitalisations en

psychiatrie et des emprisonnements entre

1928 et 2000, les chiffres obtenus ne sont

pas très différents de ceux de la “révolution

pénitentiaire” de la fin du XXe siècle.

Le graphique joint à cet article – fondé

sur les statistiques du Federal Census

Bureau, Department of Health and Human

Services et du Bureau of Justice Statistics

– montre la fréquence cumulée des insti-

tutionnalisations pour 100 000 adultes

aux États-Unis entre 1928 et 2000, ainsi

que, durant cette période, la diminution

des hospitalisations dans les services

de psychiatrie et l’augmentation des

détentions en prison (figure).

Ne figurent que les chiffres des hôpitaux

publics. Or, il y avait, aux États-Unis, au

milieu du XX

e

siècle, un grand nombre

d’autres institutions de neuropsychiatrie,

certaines pour “déficients mentaux et

épileptiques”, d’autres pour les retardés

mentaux, ainsi que des pavillons de

psychiatrie dans les hôpitaux de l’armée,

et même des hôpitaux psychiatriques

privés pour “psychopathes”. Si l’on

inclut les résidents de ces structures de

soins, on obtient des fréquences d’hos-

pitalisation de 700 pour 100 000 adultes

aux États-Unis entre 1935 et 1963, avec

des pics à 778 en 1939 et 786 en 1955.

On comprend maintenant très bien

pourquoi il y a actuellement tant de

malades mentaux en prison : ceux que

l’on poursuivait autrefois pour qu’ils aient

des soins psychiatriques se retrouvent

aujourd’hui avec un aller simple pour

la prison.

* Professeur de droit et de criminologie à l’université de

Chicago. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus

récent : Against Prediction: Proling, Policing and

Punishing in an Actuarial Age. Chicago : University of

Chicago Press, 2007,264p.

PSY fevrier 07.indd 28 20/02/07 14:11:03

L e c t u r e

29

Le c t u r e

La Lettre du Psychiatre - Vol. III - n° 1-2 - janvier-février 2007

Bien sûr, les populations ont beaucoup

changé. En 1937, les femmes représen-

taient 48 % des personnes hospitalisées

en psychiatrie. Or, 95 % des incarcéra-

tions actuelles concernent des hommes.

Et les patients des services de psychiatrie

entre 1930 et 1960 étaient en moyenne

plus âgés, et plus souvent des Blancs, que

les prisonniers des années 1990.

Le graphique n’en soulève pas moins quel-

ques questions inquiétantes : pourquoi

les diagnostics de déviance sont-ils si

radicalement différents aujourd’hui et au

milieu du

XXe

siècle ? Est-il vraiment utile

d’incarcérer tant de personnes ? N’avions-

nous pas plutôt raison, il y a 50 ans, de

les hospitaliser ? Pourquoi y avait-il tant

de femmes hospitalisées ? Pourquoi ces

femmes ont-elles été remplacées par de

jeunes hommes Noirs ? L’admission d’un

si grand nombre de personnes dans les

hôpitaux et les prisons ne serait-elle pas

en partie inutile ?

Quelles que soient les réponses à ces

questions, le balancement du pendule

est allé trop loin, peut-être au-delà de

ses gonds.

Il serait naïf aujourd’hui de poser ces ques-

tions sans soulever celle des conséquences

de l’emprisonnement sur le crime. Une

étude très sérieuse a montré que l’aug-

mentation de la population en détention

au cours des années 1990 a fait chuter la

criminalité d’un tiers.

Mais les prisons ne sont pas les seuls

lieux à produire cet effet. Dans une

étude récente, j’ai démontré que les

institutionnalisations elles-mêmes

– y compris dans les hôpitaux psychiatri-

ques – constitueraient l’élément le plus

prédictif de la criminalité entre 1926 et

2000 et pas seulement les détentions en

prison

1

. Cette étude a montré une très

forte relation négative entre homicides et

institutionnalisation (aussi bien dans les

asiles qu’en prison). Les données préli-

minaires d’une autre étude confirment

ces résultats.

Les effets sur la criminalité sont indépen-

dants du mode d’institutionnalisation,

prison ou hôpital psychiatrique. Donc,

même dans une perspective de lutte

contre la criminalité, il est nécessaire de

repenser nos politiques de santé mentale

et de détention. Beaucoup de travail reste à

faire avant de proposer des réponses à ces

questions inquiétantes. Mais la première

étape est de bien réaliser que nous nous

sommes gravement trompés dans notre

approche politique de la déviance, de la

santé mentale et de la prison. ■

COmmENTAIRE DE L’ARTICLE

Ce que Bernard Harcourt dénonce aux

États-Unis est en train de devenir une

réalité en France : le nombre de malades

mentaux incarcérés dans les prisons fran-

çaises monte en flèche depuis une dizaine

d’années, comme l’indique, par exemple,

la progression du nombre des hospitali-

sations d’office des détenus : 100 en 1990,

1 800 en 2005 (données de la Direction

générale de la santé et de la direction de

l’administration pénitentiaire). L’incar-

cération des malades mentaux résulte

du “traitement” judiciaire des infrac-

tions commises, délictueuses et crimi-

nelles, et en est la conclusion “logique”.

En effet, la loi commune prévoyant que

toute infraction donne lieu à une procé-

dure judiciaire, les malades mentaux, qui

sont des citoyens, “ont légitimement droit”

à un procès dès lors qu’ils ont commis

une infraction, délictueuse ou criminelle,

a fortiori depuis que nombre d’esprits

bien-pensants ont fait et font savoir que

l’application de la loi aux malades mentaux

était non seulement salutaire, en leur

épargnant une “stigmatisation” humi-

liante, mais également thérapeutique,

en s’adressant autant aux actes qu’au désir

“inconscient” qui les a inspirés. Sur cette

base, on assiste actuellement en prison à

une véritable déferlante d’incarcérations

de grands malades. En témoigne quoti-

diennement le sens clinique des juges qui

rédigent les ordonnances de placement

en détention, mentionnant systématique-

ment l’existence et la gravité des troubles

mentaux de l’intéressé et recommandant

avec la plus extrême insistance l’adminis-

tration urgente de soins psychiatriques, au

besoin en milieu hospitalier, dès l’entrée

en prison. On pourrait probablement

discuter le bien-fondé de ce phénomène

et des principes qui l’animent, mais le vrai

problème est ailleurs.

Le vrai problème est qu’il est inhumain

d’envoyer des malades mentaux en prison.

Un point, c’est tout. Quiconque connaît à

la fois les conditions de vie dans les prisons

et la clinique des maladies mentales sait

qu’envoyer un malade mental en prison

est en soi un acte d’inhumanité. Soumettre

des malades vulnérables à la vie de la

prison, c’est les jeter en pâture à la violence

pénitentiaire, à celle des codétenus, à

des stress complètement déstructurants

qui rendent tous les malades encore

plus malades, si c’est possible. Or, les

experts psychiatres et les juges, comme le

montrent les recommandations pressantes

de soins inscrites sur les ordonnances

d’incarcération, connaissent aussi bien

la vulnérabilité des malades mentaux que

la nature des conditions de vie en prison.

En d’autres termes, incarcérer en toute

connaissance de cause un malade mental

dans les circonstances actuelles pose le

problème de la responsabilité de l’autorité

judiciaire et sanitaire, qu’il faudra bien

affronter tôt ou tard, comme le relate

B.E. Harcourt dans son article.

Et que l’on n’argumente pas que ce sont

aux services de psychiatrie en prison (les

SMPR) de régler la question : la plupart

des prisons en France n’ont pas de SMPR,

et quand ceux-ci existent, ils ont des

moyens humains et matériels ainsi que

des conditions d’exercice totalement ridi-

cules et inadéquats au regard des besoins,

quand 20 à 40 % des détenus souffrent

de troubles qui justifieraient un traite-

ment dans un service de psychiatrie. Et

ce ne sont pas les UHSA (environ un lit

pour 100 détenus) qui apporteront une

solution.

Il est intéressant que B.E. Harcourt cite

l’exemple d’un haut directeur des services

sociaux qui a été condamné pour n’avoir

pas transféré des malades mentaux dans

un hôpital. De ce point de vue, la France se

distingue des États-Unis. On imagine en

effet mal en France qu’un directeur (que ce

1 www.law.uchicago.edu/les/harcourt/institutionalized-

nal.pdf

PSY fevrier 07.indd 29 20/02/07 14:11:03

L e c t u r e

30

Le c t u r e

La Lettre du Psychiatre - Vol. III - n° 1-2 - janvier-février 2007

soit celui des services sociaux ou d’une

prison) soit poursuivi – et condamné

– pour les mêmes raisons, tout simple-

ment parce que ces directeurs souhai-

tent en général et de manière urgente,

que l’institution sanitaire les décharge

des détenus malades mentaux. C’est

assez triste à dire, mais si le directeur

de la prison de Rouen avait été poursuivi

et condamné à la suite de l’histoire du

prisonnier anthropophage, les choses

évolueraient peut-être. Mais les hauts

responsables des services sociaux et

des prisons n’ont aucune responsabilité

dans le fait que l’on incarcère à tout-

va des malades mentaux, et ils n’ont,

dans l’ambiance générale (il faut punir

les malades) et la misère des hôpitaux

psychiatriques, aucune possibilité

d’imposer quoi que ce soit concernant

le transfert des malades vers le lieu où

ils devraient être soignés. En France, il

n’appartient ni aux services sociaux ni

aux directeurs de prison de transférer un

malade mental à l’hôpital psychiatrique ;

la décision est médicale et signée par

le préfet.

L’autre grand problème est la situation

actuelle des hôpitaux psychiatriques.

Nous assistons tous, impuissants, au

démantèlement des hôpitaux psychia-

triques, dans le silence ahurissant des

soignants, de leurs organisations syndi-

cales, des associations de familles, de

patients et… de victimes. Quelles que

soient les raisons de cette anesthésie

“générale” (et il y aurait beaucoup à

dire), il est évident que ce qui se passe

en prison est directement lié à la situation

des hôpitaux psychiatriques. Rouen n’est

rien d’autre qu’un symptôme de l’état de

la psychiatrie française.

B.E. Harcourt montre, dans son graphique,

que les hôpitaux psychiatriques aux

États-Unis ont commencé à se vider vers

le milieu des années 1950 (l’arrivée des

neuroleptiques) et que, à partir du milieu

des années 1970, le nombre des détenus

s’est mis à augmenter d’une façon verti-

gineuse, alors que le nombre de patients

des hôpitaux psychiatriques continuait à

diminuer. Aujourd’hui, aux États-Unis,

on met systématiquement en prison les

malades mentaux auteurs d’un délit. Et

comme, aux États-Unis, les personnes

démunies ne peuvent pas se procurer

de médicaments (à cause des systèmes

d’assurance), ils cassent les vitrines d’un

magasin ou agressent un policier, parce

qu’il n’y a qu’en prison que les soins sont

gratuits.

La France n’en était pas encore là. En

France, il s’est passé quelque chose d’abso-

lument extraordinaire et unique au monde :

l’invention du “secteur” de psychiatrie.

Si l’on pouvait résumer le secteur en une

phrase, on dirait : tout malade mental est

pris en charge au plus près de chez lui par

une équipe soignante qui ne l’abandonne

jamais. Le pivot, c’est l’équipe soignante.

C’est elle qui connaît le malade, qui connaît

son éventuelle dangerosité, qui sait recon-

naître quand un malade devient inquiétant,

et qui a le pouvoir de prendre des mesures

(l’hospitalisation d’office) quand cela semble

nécessaire. Il s’établissait entre les malades

et les équipes soignantes d’authentiques

relations de proximité, de confiance et de

soin, et il n’y a pas de secret : c’est la seule

façon de faire. Il n’y a qu’une seule atti-

tude à avoir avec un malade mental, c’est

de ne jamais l’abandonner. Il y a d’ailleurs

un principe pour cela, actuellement mis à

mal : c’est la continuité des soins.

La conjonction du choix de graves

restrictions budgétaires et de l’invrai-

semblable dogme de la responsabilisa-

tion des malades mentaux est en train

d’anéantir le dispositif du secteur. La

France commence à ressembler aux

États-Unis, avec 20 ans de retard. Les

restrictions budgétaires ont cassé les

équipes soignantes. Un secteur de

70 000 habitants “contient” 700 schi-

zophrènes (1 % de la population).

Un schizophrène est une personne

qui a perdu le contact avec la réalité,

qui délire, qui est hallucinée, et qui a

besoin d’être en permanence soutenue

dans la vie quotidienne. Suivre et ne

jamais abandonner 700 schizoph-

rènes implique des équipes soignantes

en rapport, c’est-à-dire suffisam-

ment étoffées. Avec des équipes

soignantes exsangues, on ne peut

plus suivre les patients. On les perd.

Ils sont dans la rue, ils errent d’hôtels

en foyers. Ils délirent, de plus en plus,

et un jour ils passent à l’acte. Ils ne sont

pas responsables. Les schizophrènes ne

sont pas responsables de leur schizoph-

rénie. C’est du côté de la destruction

des équipes soignantes qu’il y aurait lieu

de rechercher des responsabilités.

Harcourt termine son article en disant

que l’enfermement, que ce soit en prison

ou dans des hôpitaux psychiatriques,

a pour effet général de diminuer la crimi-

nalité. Les équipes soignantes avaient

précisément ce rôle protecteur vis-à-vis

de la société. Et elles évitaient aux malades

une double peine, leur maladie et la prison,

agissant dans le respect de l’“éthique”

médicale, dont l’institution sanitaire

devrait toujours être le garant naturel et

absolu. ■

PSY fevrier 07.indd 30 20/02/07 14:11:04

1

/

3

100%