Lire l'article complet

Cet échec relatif de la prise

en charge dépend de nom-

breux facteurs liés au

médecin, au patient, mais

aussi aux stratégies théra-

peutiques préconisées et

utilisées. Lorsque, après la

prescription d’une premiè-

re thérapeutique, l’objectif

tensionnel n’est pas atteint,

trois moyens sont préconisés pour améliorer

la baisse de la pression artérielle :

– augmenter la dose du médicament en

monothérapie ;

– substituer un médicament à un autre,

c’est la monothérapie séquentielle ;

– associer les médicaments, c’est la com-

binaison des antihypertenseurs.

Toutefois, dans les dernières recomman-

dations de l’ANAES sur la “Prise en char-

ge des patients adultes atteints d’hyper-

tension artérielle essentielle” (2), il est

indiqué : “Lorsque le premier médicament

est bien toléré, mais l’effet antihyperten-

seur insuffisant, l’addition d’un deuxième

principe actif devrait être préférée, en pri-

vilégiant un diurétique thiazidique si le

premier principe ne l’était pas.”

Les stratégies actuelles d’utilisation des anti-

hypertenseurs sont donc nombreuses, et cet

article se propose de détailler ces données.

L’augmentation de la dose du

médicament en monothérapie

Cette stratégie impose de connaître la rela-

tion dose du médicament/effet hypotenseur

qui dépend de chaque classe thérapeutique.

Avec les antagonistes calciques, l’efficaci-

té hypotensive est plus grande lorsqu’on

augmente la dose. Mais comme les effets

secondaires sont plus fréquents aux fortes

posologies, la commercialisation est pro-

posée à de faibles posologies initiales, ce

qui peut conduire à utiliser les antago-

nistes calciques en sous-dosage chez un

certain nombre de patients.

Pour les inhibiteurs de l’enzyme de

conversion, les dosages habituels sont

suffisants pour obtenir l’effet antihyperten-

seur maximal. Il n’est donc pas nécessaire

d’augmenter la dose unitaire. En

revanche, la durée de l’action hypotensive

est variable entre les principes actifs. La

durée est la plus courte avec le captopril,

nécessitant au moins une prise toutes les

12 heures et au mieux une prise toutes les

8 heures, alors que la durée est la plus

longue avec le trandolapril, dont l’action

se prolonge au-delà de 24 heures.

Pour les antagonistes des récepteurs de

l’angiotensine II, les dosages recomman-

dés pour le début du traitement apportent

une réponse proche de la réponse maxi-

male. Toutefois, un doublement de la dose

est possible pour tous les médicaments et

une efficacité un peu supérieure peut être

observée. Cependant, l’addition d’une

faible dose de diurétique produit une bais-

se de la pression artérielle qui peut être

plus importante qu’une augmentation de

la dose du médicament. L’usage des com-

binaisons à dose fixée des AT 1 bloquants

avec l’hydrochlorothiazide permet le pas-

sage de la monothérapie à la bithérapie, tout

en conservant le bénéfice

d’une monoprise (un seul

comprimé par jour). Cette

option thérapeutique de-

vrait être privilégiée en cas

de réponse tensionnelle

insuffisante après une

monothérapie.

Pour les diurétiques, il

est montré que l’effet

hypotenseur existe de façon modeste mais

significative pour la dose de 12,5 mg

d’hydrochlorothiazide. Le plateau de l’ef-

fet hypotenseur se situe entre 25 et

50 mg/jour. L’équivalence des doses des

différents thiazidiques entre eux n’est pas

bien documentée. L’action hypotensive du

furosémide prescrit à 80 mg est inférieure

à celle de l’hydrochlorothiazide à 50 mg.

Pour les bêtabloquants, les doses habi-

tuelles suffisent dans le traitement de

l’hypertension artérielle, et il n’y a pas

lieu d’augmenter les posologies en cas

d’inefficacité. Obtenir une bradycardie

n’est en particulier pas un élément indis-

pensable à l’action hypotensive.

Substituer un médicament à un

autre, c’est la monothérapie

séquentielle

Un patient “non répondeur” à un médica-

ment peut être “répondeur” à un médicament

d’une autre famille. C’est en se fondant

sur cette caractéristique que la stratégie de

la monothérapie séquentielle a été proposée.

Elle consiste, en cas d’inefficacité d’une

première monothérapie, à prescrire une

autre monothérapie choisie dans une

famille pharmacologique différente. Plu-

sieurs monothérapies successives sont

ainsi proposées avant la prescription d’une

association d’antihypertenseurs. Cette mé-

451

progrès en

Progrès en thérapeutique

Malgré le fait que les médecins français disposent de

près de 300 médicaments antihypertenseurs, le

contrôle de l’hypertension artérielle reste insuffisant dans

les populations d’hypertendus traités, car seulement 40 %

des sujets traités ont une pression artérielle inférieure à l’ob-

jectif tensionnel fixé par les recommandations (1).

*Service de médecine interne, hôpital

Broussais, Paris.

Stratégies actuelles d’utilisation

des antihypertenseurs

Xavier Girerd*

thode a pour objectif de rechercher la classe

thérapeutique à laquelle le sujet est répon-

deur afin de n’exposer le patient qu’à un

seul principe actif pour le traitement au long

cours de son hypertension artérielle.

L’efficacité de la monothérapie séquen-

tielle a été récemment confirmée par une

étude utilisant la méthode de l’essai croisé

(3). Chez 56 patients hypertendus jamais

traités, l’essai de quatre monothérapies (un

IEC, un bêta-bloquant, un diurétique thiazi-

dique et un antagoniste calcique) a été réali-

sé de façon consécutive sur une période de

un mois. Entre les périodes de traitement, un

arrêt de un mois était organisé afin d’obtenir

un retour au niveau tensionnel initial.

L’étude a montré qu’il existe une variabilité

individuelle dans la réponse à chaque classe

d’antihypertenseurs. Ainsi, si une stratégie

en monothérapie séquentielle est utilisée, le

pourcentage de sujets, dont la pression arté-

rielle est ≤140/90 mmHg, passe de 39 % au

terme de la première monothérapie à 73 %

au terme de la quatrième monothérapie

consécutive. Cette étude montre que la stra-

tégie de la monothérapie séquentielle per-

met d’obtenir un contrôle de l’hypertension

chez trois patients sur quatre.

Il existe plusieurs limitations à l’utilisa-

tion de la monothérapie séquentielle.

Pour normaliser la pression artérielle, cer-

taines monothérapies nécessitent d’aug-

menter les doses du médicament, en parti-

culier pour les diurétiques, les antagonistes

calciques et les alphabloquants. L’apparition

d’effets secondaires dose-dépendants peut

alors limiter l’utilisation optimale du médi-

cament en monothérapie. Chez un “répon-

deur”, les effets secondaires indépendants

de la dose (toux sous inhibiteur de l’enzyme

de conversion) peuvent conduire à stopper

une monothérapie pourtant efficace. Chez

les “répondeurs non contrôlés”, la baisse

tensionnelle induite par la monothérapie est

insuffisante pour obtenir la normalisation

de la pression artérielle. Chez ces sujets, la

combinaison des antihypertenseurs est le

plus souvent le seul moyen d’obtenir le

contrôle tensionnel.

Enfin, un délai de plusieurs mois est par-

fois nécessaire pour obtenir la normalisa-

tion de la pression artérielle après l’essai

de plusieurs monothérapies. Ce délai est

presque toujours perçu comme trop long

par le médecin et par le patient, qui sou-

haitent obtenir un résultat rapide sur le

contrôle de la pression artérielle.

Associer les médicaments,

c’est la combinaison

des antihypertenseurs

Prescrire un traitement en combinaison signi-

fie qu’au moins deux principes actifs hypo-

tenseurs sont donnés pour obtenir la baisse

tensionnelle. Cette stratégie utilisée dans tous

les grands essais de prévention réalisés dans

l’hypertension artérielle a montré son effica-

cité pour induire une baisse durable de la

pression artérielle et une prévention des com-

plications cardiaques et vasculaires. Bien que,

dans ces études, le traitement soit débuté par

une monothérapie, dans le suivi au long cours

des patients, l’association d’un deuxième

médicament était nécessaire chez la majorité

des sujets. Ainsi, l’expérience de l’étude

SHEP indique que le suivi pendant plus de

quatre ans de sujets hypertendus âgés impose

que 75 % des patients soient sous une asso-

ciation de deux médicaments antihyper-

tenseurs pour atteindre l’objectif du traite-

ment (4). De même dans l’étude HOT, 74 %

des patients sont sous une combinaison

d’antihypertenseurs dans le groupe des

patients dont la pression artérielle est en

moyenne de 140/81 (5).

Enfin, un travail des hôpitaux de l’adminis-

tration des Vétérans a suivi une cohorte de

800 hypertendus âgés de 65 ans sur une

période d’au moins deux ans et observé que

les 25 % de patients chez qui l’intensité du

traitement a été la plus importante ont vu leur

pression systolique diminuer de 6,3 mmHg,

alors que les 25 % de patients chez qui

l’intensité du traitement a été la moins

importante ont eu une pression systolique

augmentée de 4,8 mmHg. L’analyse statis-

tique indique que la principale raison du bon

contrôle tensionnel était la prescription d’une

combinaison d’antihypertenseurs (6).

Prescrire une combinaison d’antihyper-

tenseurs est donc une nécessité pour per-

mettre d’atteindre l’objectif tensionnel chez

une large majorité d’hypertendus. Si, le plus

fréquemment, ce sont des combinaisons

“libres” (prescription simultanée de plu-

sieurs médicaments) qui sont réalisées par le

médecin, le développement des “combinai-

sons à doses fixées” offre la possibilité d’une

simplification de la prescription en gardant

un nombre limité de prises médicamen-

teuses. Cette option de prescription de “com-

binaisons à doses fixées” en deuxième inten-

tion devrait être aujourd’hui largement

privilégiée lorsque le traitement initial par

monothérapie ne permet pas d’atteindre

l’objectif tensionnel, et que le premier médi-

cament prescrit a montré sa bonne tolérance.

Le choix de cette stratégie de combinaison

est celui préconisé par l’ANAES dans ses

dernières recommandations (2) : “Lorsque le

premier médicament est bien toléré, mais

l’effet antihypertenseur insuffisant, l’addi-

tion d’un deuxième principe actif devrait être

préférée, en privilégiant un diurétique thiazi-

dique si le premier principe actif ne l’était

pas (accord professionnel).”

Les combinaisons à doses fixées permettent

de simplifier la prescription et l’observance

pour un coût financier plus faible.

La prescription de ces “combinaisons à

doses fixées” devrait s’effectuer dans le mois

au plus tard suivant la prescription initiale

lorsque l’objectif tensionnel n’est pas atteint.

La place des “associations fixes

à faibles doses”

Les “associations fixes à faibles doses”

sont des médicaments utilisables pour

débuter un traitement antihypertenseur.

Cette possibilité leur a été accordée car ils

ont démontré (a) une efficacité hypotensi-

452

Act. Méd. Int. - Hypertension (12), n° 6, juin 2000

progrès en

Progrès en thérapeutique

ve comparable à celle d’une monothéra-

pie, (b) que chaque composant de la com-

binaison participait à l’action hypotensive

totale, (c) que les effets secondaires

n’étaient pas plus fréquents que ceux

observés sous monothérapie.

La question des effets secondaires est un

élément important de l’intérêt porté à ces

associations. Il était déjà bien démontré

avec les “combinaisons à doses fixées”

qu’une diminution des effets secondaires

dose-dépendants, en particuliers métabo-

liques, rencontrés avec les diurétiques

pouvait être obtenue en associant au diu-

rétique un inhibiteur de l’enzyme de

conversion, un AT 1 bloquant ou la spiro-

nolactone. Avec l’association à faibles

doses d’un bêtabloquant et d’un diuré-

tique, c’est en portant la dose du diuré-

tique thiazidique au très faible niveau de

6,25 mg d’hydrochlorothiazide qu’il a été

possible d’annuler les effets métaboliques

du diurétique (7). Cette mini-dose de diu-

rétique ayant en revanche montré qu’elle

augmentait l’efficacité hypotensive d’une

faible dose de bêtabloquant.

Les “associations fixes à faibles doses” s’in-

tègrent logiquement dans une stratégie visant

à obtenir l’objectif tensionnel optimal. Ainsi,

la prescription de ces médicaments, qui va

induire une baisse tensionnelle équivalente

de celle d’une monothérapie, va permettre

d’évaluer d’emblée la tolérance des principes

actifs qui la composent. Si la prescription

d’une “association fixe à faibles doses” ne

permet pas d’obtenir la réponse hypotensive

optimale, il est nécessaire d’augmenter les

doses d’au moins un des principes actifs qui

constituent l’association. Cette augmentation

se fera alors avec un faible risque de voir

apparaître un effet secondaire “dose-indé-

pendant”, car la bonne tolérance des traite-

ments aura été évaluée lors de la période de

prescription à faible dose. La disposition de

différents dosages pour ces associations (des

“gammes” thérapeutiques) apparaît comme

un atout important en faveur de l’utilisation

initiale de cette nouvelle stratégie théra-

peutique.

Les stratégies pour atteindre

l’objectif tensionnel

Atteindre l’objectif tensionnel de façon

progressive

Après avoir débuté un traitement, le suivi doit

s’organiser afin de s’assurer que l’objectif

tensionnel est atteint avec une tolérance opti-

male des thérapeutiques. Un délai de plu-

sieurs semaines est souvent nécessaire pour

atteindre l’objectif tensionnel, et une baisse

trop rapide des chiffres de la pression arté-

rielle n’est pas souhaitable. La première éva-

luation de l’efficacité et de la tolérance du

traitement devra se faire après un minimum

de deux semaines et un maximum de quatre

semaines.

Tolérance et efficacité guident l’adap-

tation des médica-

ments

Si le médicament ini-

tialement choisi ne

permet pas d’at-

teindre l’objectif ten-

sionnel, ou si le trai-

tement est mal toléré,

une adaptation du

traitement est indis-

pensable.

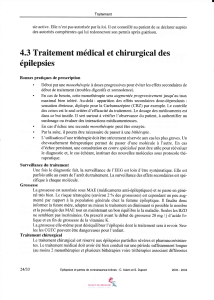

Le tableau I propose

une stratégie d’utili-

sation des médica-

ments lorsque la tolé-

rance du traitement

n’est pas satisfaisante

et/ou que l’objectif

tensionnel n’est pas

atteint après la pres-

cription d’une mono-

thérapie initiale.

Selon l’étude de

Dickerson (3), les

antihypertenseurs

sont regroupés dans

deux “paniers théra-

peutiques”. Le panier

1 comporte : IEC, bêtabloquant, ARA II.

Le panier 2 comporte : antagoniste cal-

cique, diurétique.

– Pour un individu, l’efficacité hypotensi-

ve est comparable pour les médicaments

de chaque panier.

– La tolérance est dépendante de la famil-

le pharmacologique mais pas du “panier

thérapeutique”.

– La bithérapie doit associer un médica-

ment de chacun des “paniers thérapeu-

tiques”.

Les règles pour l’utilisation des médica-

ments sont les suivantes :

Le choix de la deuxième étape du traite-

ment est fondé autant sur la tolérance du

premier traitement que sur son efficacité.

– Lorsqu’une monothérapie est bien tolérée

et que l’objectif tensionnel est atteint, la

monothérapie initiale doit être poursuivie.

453

progrès en

Progrès en thérapeutique

Tableau I. Stratégie pour l’utilisation des antihypertenseurs selon

la tolérance et l’efficacité observée après la prescription d’une

première monothérapie.

Première Première

monothérapie monothérapie

Bonne Mauvaise tolérance

tolérance

Objectif atteint Poursuite de Changer

< 140 et < 90 la monothérapie pour une

initiale monothérapie

du même

“panier

thérapeutique”

Objectif non Bithérapie à Changer

atteint dose fixée pour une mono-

> 140 ou > 90 thérapie dans

l’autre “panier

thérapeutique”

Selon l’étude de Dickerson (Lancet 1999 ; 35 : 2008-13), les antihyper-

tenseurs sont regroupés dans deux “panier thérapeutique”. Panier 1 :

IEC, bêtabloquant, ARA II. Panier 2 : Antagoniste calcique, diurétique.

Pour un individu, l’efficacité hypotensive est comparable pour les médi-

caments de chaque panier. La bithérapie doit associer un médicament de

chacun des “paniers thérapeutiques”.

454

– Lorsqu’une monothérapie est bien tolé-

rée et que l’objectif tensionnel n’est pas

atteint, une bithérapie doit être proposée.

Une association à dose fixée, si elle est

possible, est préférée.

– Lorsqu’une monothérapie n’est pas bien

tolérée mais que l’objectif tensionnel est

atteint, il faut changer la monothérapie

mais garder un médicament du même

“panier thérapeutique”.

– Lorsqu’une monothérapie n’est pas bien

tolérée et que l’objectif tensionnel n’est

pas atteint, il faut changer la monothéra-

pie et choisir un médicament de l’autre

“panier thérapeutique”.

– Lorsqu’une bithérapie ne permet pas

d’atteindre l’objectif tensionnel, il faut

associer les médicaments dans des multi-

thérapies qui doivent toujours contenir un

diurétique. Les associations à dose fixée

sont à utiliser.

– Lorsqu’une hypertension artérielle est

résistante aux traitements, il est utile de

prendre l’avis d’un spécialiste de l’hyper-

tension artérielle.

Utilisation des associations à doses fixées

Si, le plus fréquemment, ce sont des com-

binaisons “libres” (prescription simulta-

née de plusieurs médicaments) qui sont

réalisées, le développement des “combi-

naisons à doses fixées” offre la possibilité

d’une simplification de la prescription en

gardant un nombre limité de prises médi-

camenteuses pour un coût plus faible que

pour une combinaison “libre”. Cette

option de prescription de “combinaisons à

dose fixée” en deuxième intention devrait

être privilégiée lorsque le traitement initial

par monothérapie ne permet pas d’atteindre

l’objectif tensionnel et que le premier médi-

cament prescrit a montré sa bonne tolérance.

La prescription de ces “combinaisons à

doses fixées” devrait s’effectuer dans la

suite de la prescription initiale, lorsque l’ob-

jectif tensionnel n’est pas atteint.

Conclusion

Atteindre, pour chaque patient, la pression

artérielle idéale est un objectif accessible avec

l’utilisation des thérapeutiques modernes.

Pour obtenir de meilleurs résultats, les asso-

ciations de médicaments antihypertenseurs

ont montré leur efficacité et devraient être

envisagées chez la majorité des patients.

Références bibliographiques

1. Programme national de santé publique.

Hypertension artérielle sévère exonérée.

Résultats de l’enquête sur la prise en charge

médicale des malades. Mai 2000.

2. Recommandations pour la pratique clinique

Prise en charge des patients adultes atteints d’hy-

pertension artérielle essentielle. ANAES avril

2000. http://www.anaes.fr/

3. Dickerson JEC et al. Optimisation of anti-

hypertensive treatment by crossover rotation of

four major classes. Lancet 1999 ; 35 : 2008-13.

4. SHEP Cooperative Research Group.

Prevention of stroke by antihypertensive drug

treatment in older persons with isolated systo-

lic hypertension. Final results of the Systolic

Hypertension in the Elderly Program. JAMA

1991 ; 265 : 3255-64.

5. Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG et al.

Effects of intensive blood-pressure lowering and

low-dose aspirin in patients with hypertension :

principal results of the Hypertension Optimal

Treatment (HOT) randomised trial. Lancet 1998 ;

351 : 1755-62.

6. Berlowitz DR. Inadequate management of

blood pressure in a hypertensive population. N

Engl J Med 1998 ; 339 : 1957-63.

7. Frishman WH, Bryzinski BS, Coulson LR et al.

A multifactorial design to assess combination

therapy in hypertension : treatment with biso-

prolol and hydrochlorothiazide. Arch Intern

Med 1994 ; 154 : 1461-8.

progrès en

Progrès en thérapeutique

E.mail : [email protected]

Internet : http//www.edimark.fr

62-64, rue Jean-Jaurès, 92800 Puteaux

Tél. : 01 41 45 80 00 - Fax : 01 41 45 80 01

1

/

4

100%