Lire l'article complet

Revue de presse

Revue de presse

Dirigée par le Pr P. Amarenco

1,00 CEA

CAS

0,98

0,96

Absence d'événements

0,94

0,92

0,90

0 10 20 30

Nombre de jours post-randomisation

40 50 60 70

La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 1 - janvier 2007

22

BANC D’ESSAI :

Étude SPACE

DESIGN

Nom de l’étude : The Stent supported Percu-

taneous Angioplasty of the Carotid Artery versus

Endarterectomy (SPACE)

Pathologie incluse : AVC et AIT dans les

180 jours précédents.

Thérapeutique testée : angioplastie avec

stent versus chirurgie carotide.

Type d’essai : ouvert, contrôlé, contre trai-

tement de référence (chirurgie).

Contexte : la chirurgie (endartérectomie) caro-

tide diminue le risque d’AVC chez les patients

qui ont eu un AIT ou un AVC lié à une sténose

carotide serrée supérieure à 70 %.

Hypothèse testée : évaluer la non-infériorité

du stenting associé à un traitement Plavix® +

aspirine 75 mg/jour comparé à la chirurgie

(sous anesthésie locale ou générale), elle-même

associée à un traitement aspirine 100 mg/jour

sur le risque à 30 jours d’AVC. Pour être non

inférieure à la chirurgie, l’angioplastie-stenting

carotide devait avoir une différence de risque,

avec une borne supérieure de l’intervalle de

confiance inférieure à 2,5 %, pour une hypo-

thèse de risque du critère de jugement primaire

de 5 % dans le groupe chirurgie.

Nombre de patients : 1 183.

Sélection des centres : les centres devaient

comporter un chirurgien vasculaire ayant fait

25 endartérectomies consécutives rapportant le

taux de morbidité et de mortalité périopératoire

(on ne connaît pas le seuil pour être qualifié) ;

un thérapeute endovasculaire ayant pratiqué

25 angioplasties carotides ou stenting (on ne

connaît pas le seuil de morbi-mortalité quali-

fiant) ; un neurologue ayant l’expérience dans

le traitement de l’AVC et dans l’exploration

ultrasonore.

Critères d’inclusion : âge supérieur ou égal

à 18 ans, AVC ischémique 1 à 6 mois avant la

randomisation ; patients ambulatoires, modi-

fication du score de Rankin < 4 ; une sténose

carotide supérieure à 70 % en ultrasons ou 50 %

NASCET ou 70 % ECST.

Critères d’exclusion : antécédent coronaire

symptomatique, FA, embolie d’origine cardiaque,

hémorragie subarachnoïdienne.

Durée de suivi : 30 jours pour cette première

partie de l’étude.

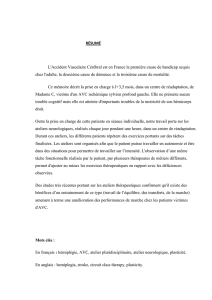

Stenting

(CAS)

n = 599 Chirurgie carotide (CEA)

n = 584 Hazard-ratio

Critères primaires

AVC homolatéral ou décès 41 ( 6, 84 %) 37 (6,34%) 1,09 (0,69-1,72)

AVC homolatéral 39 (6,51 %) 30 (5,14 %) 1,26 (0,77-2,18)

Décès 4 (0,6 %) 5 (0,86 %) 0,78 (0,15-3,64)

Critères secondaires

AVC avec Rankin > 3 ou décès 28 (4,67%) 22 (3,77%) 1,25 (0,71-2,22)

Échec de procédure 19 (3,17 %) 12(2,05 %) 1,56 (0,71-3,56)

COURBE RÉSULTATS

CONCLUSION

Chez les patients ayant eu une sténose carotide symptomatique,

l’étude SPACE n’a pas pu montrer que la tolérance à 30 jours

du stenting carotide était non inférieure à la chirurgie. Par

conséquent, rien ne justifie son utilisation en routine jusqu’à ce

que les résultats du suivi à long terme soient disponibles.

Référence

SPACE Investigators. 30 day results from the SPACE trial of stent-protec-

ted angioplasty versus carotid endarterectomy in symptomatic patients:

a randomized non-inferiority trial. Lancet 2006;368:1239-47.

•

Courbe de Kaplan-Meier.

Différence CAS-CEA

n = 584 Valeur de p

Critère primaire

AVC homolatéral ou décès 6,84 % - 6,34 % = 0,51 % [-1,89 +2,91] 0,09

Critère de jugement principal : première

récidive d’un AVC homolatéral ou décès toutes

causes confondues durant les 30 jours suivant

la randomisation.

Critères de jugement secondaires à

30 jours : AVC avec score de Rankin ≥ 3 ou

décès ; échec de la procédure ; sténose résiduelle

de 50 % ou plus ou occlusion de la carotide à

30 jours.

Revue de presse

Revue de presse

Dirigée par le Pr P. Amarenco

La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 1 - janvier 2007

23

Commentaire. La plupart des études qui

ont comparé le stent carotide à la chirurgie

par endartérectomie ont mélangé sténoses

carotides symptomatiques et asymptoma-

tiques, avec souvent une prédominance de

sténoses asymptomatiques (comme dans

l’étude SAPPHIRE).

L’étude CAVATAS, première étude rando-

misée bien conduite, mais avec des tech-

niques utilisées variables, avait conclu que

le risque à 30 jours était équivalent pour le

stenting et la chirurgie. Cependant, ce risque

était de 10 % ! Qui confierait son patient à un

chirurgien dont le risque opératoire à 30 jours

serait de 10 % ?

Récemment, la très belle étude EVA-3S (Mas JL

et al. N Engl J Med 2006) a dû être arrêtée du

fait d’un surrisque dans le groupe stenting. Le

risque de tout AVC ou décès à 30 jours était

de 3,9 % (2,0-7,2) pour l’endartérectomie et de

9,6 % pour le stenting (6,4-14,0), soit un risque

relatif significativement augmenté de 2,2 (1,2-

5,1). À 6 mois, le risque de tout AVC ou décès

était respectivement de 6,1 et 11,7 % (p = 0,02).

La grosse critique faite à EVA-3S a été l’insuf-

fisance des critères de sélection des centres

(les thérapeutes endovasculaires devaient

avoir fait 12 stenting carotides dans leur vie

ou 35 stenting “d’un tronc supra-aortique”, dont

5 au moins avaient porté sur une carotide). On

peut noter que le risque observé dans le bras

»

stenting était similaire à celui constaté dans

l’étude CAVATAS, et que le risque chirurgical

était plus conforme à ce que l’on attend d’un

chirurgien vasculaire entraîné.

Pour Wholley, l’un des grands angioplas-

ticiens de la carotide aux États-Unis, la

courbe d’apprentissage se fait dans les 20 à

50 premiers patients. Dès 1998, il rapportait

à l’AHA de Dallas les chiffres obtenus à partir

de 2 591 stenting carotides pratiqués dans des

centres différents (dont 60 % de sténose symp-

tomatique) [tableau].

Plus tard, au congrès de l’AHA de la Nouvelle-

Orléans en 2000, il communiquait les données

du registre mondial avec une évaluation

neurologique portant sur 5 210 procédures

faites chez 4 757 patients dans 36 centres

expérimentés, dont 63 % des patients étaient

symptomatiques. Le taux combiné de mortalité

et d’AVC était de 3,38 % pour les carotides

asymptomatiques et de 5,76 % pour les caro-

tides symptomatiques. Des chiffres bien infé-

rieurs à ceux de EVA-3S et un peu inférieurs

à ceux de SPACE. On peut évidemment argu-

menter sur la réalité/efficacité de l’évaluation

neurologique dans ce registre.

Dans EVA-3S et SPACE, il aurait fallu exiger

avoir fait au moins 50 procédures, quitte à faire

voyager le patient pour avoir son traitement.

On aurait ainsi pu évaluer le véritable risque

des angioplasticiens “expérimentés”.

Le stenting carotide est-il mort ? Certainement

pas. D’autres études sont en cours, notam-

ment l’essai CREST aux États-Unis, l’essai

CAVATAS-2 en Europe. Et puis quelle est la

place des traitements endovasculaires pour

toutes les sténoses artérielles siégeant dans des

endroits inaccessibles à la chirurgie (sténose

proximale des artères carotides primitives,

sténose au-dessus du bulbe carotide, sténose

sous-clavière ou vertébrale, etc.) ? Beaucoup

de travail et d’essais thérapeutiques sont encore

à faire.

Actuellement, on peut retenir qu’il n’y a pas

d’indication au stenting d’une sténose symp-

tomatique de l’origine de l’artère carotide

interne (et encore moins pour une sténose

asymptomatique), sauf exceptionnellement

au cas par cas.

P. Amarenco,

service de neurologie et centre d’accueil et de traitement

de l’attaque cérébrale, hôpital Bichat, Paris.

Tableau.

AVC/Décès à 30 jours 3,4 %/3,2 % 1,8 %/0,5 % 0,8 %/0,4 % 1,4 %/0,6 %

Nombre de stent carotides posés < 50 51-100 100-200 > 200

Faut-il faire une biopsie

musculaire devant une élévation

isolée des CPK ?

■

La découverte d’une élévation persistante

des créatines phosphokinases (CPK)

chez un patient peu ou pas symptomatique est

un problème récurrent en pratique clinique. On

recherche systématiquement les causes habi-

tuelles toxiques (antihypercholestérolémiants),

traumatiques, infectieuses, endocriniennes

(hypothyroïdie) ou les exercices physiques

répétés, mais le bilan est souvent négatif,

et se pose alors la question de l’utilité d’une

biopsie musculaire pour rechercher une affec-

tion musculaire propre. L’équipe marseillaise

du laboratoire de pathologie musculaire du

Pr Pellissier a récemment publié son expérience

sur 104 patients consécutifs avec une élévation

permanente d’au moins 500 UI/l (N 10 à 170).

La moitié des patients était totalement asymp-

tomatique et l’autre moitié avait uniquement

des symptômes modérés (myalgies, crampes,

fatigue) mais l’examen clinique était toujours

normal, et aucune cause classique de CPK

élevées n’était retrouvée. Ils ont distingué

dans leur population trois catégories d’âge :

13 enfants (4 à 15 ans), 20 adultes jeunes (16 à

30 ans) et 71 adultes. Ils ont également diffé-

rencié trois groupes d’élévation : 50 patients

avaient entre 500 et 1 000 UI, 30 entre 1 000

et 2 000 UI et 24, enfin, plus de 2 000 UI.

Cinquante-sept patients seulement avaient

eu un EMG, dont 23 étaient anormaux.

Un diagnostic final après biopsie musculaire a

pu être obtenu dans 55 % des cas. Le principal

groupe de pathologies était les glycogénoses

avec, entre autres, 15 maladies de Mc Ardle,

puis les dystrophies musculaires identifiées

en termes de protéine déficiente avec 14 cas

(dont 8 dystrophinopathies), et enfin, les

myosites (dont polymyosites et myosites à

inclusions dans 8 cas). La probabilité de faire

un diagnostic après biopsie était très corrélée

au jeune âge des patients (85 % de diagnostic

pour les 4-15 ans [p = 002]), à l’importance

de l’élévation des CPK (> 2 000 UI [p = 0,009])

et au sexe (les femmes plus que les hommes).

Enfin, si les patients étaient symptomatiques

ou si l’EMG était anormal, la chance de faire un

diagnostic était plus élevée mais la différence

n’était pas statistiquement significative.

Commentaire. Il s’agit d’une information

importante sur une très grande série de

patients et qui répond à des questions souvent

posées : à partir de quel taux demander une

biopsie musculaire, qu’est-ce que l’on peut

en attendre et quelle utilité cela a-t-il pour

le patient ?

Cette étude surprend un peu car elle montre

des pourcentages non négligeables de

diagnostic, y compris pour des élévations

modérées de CPK entre (500 et 1 000 UI).

»

Revue de presse

Revue de presse

Dirigée par le Pr P. Amarenco

La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 1 - janvier 2007

24

On retrouve les notions classiques de proba-

bilité d’établir un diagnostic chez les enfants

ou en cas de franche élévation (> 2 000 UI).

Il y a également une tendance si le patient est

une femme, s’il est un peu symptomatique ou

si l’EMG est anormal, mais ces éléments ne

sont pas significatifs et ne doivent donc pas

servir de critères pour décider de faire une

biopsie musculaire. On peut être surpris par

l’importance des diagnostics, en particulier

des glycogénoses ou de certaines dystro-

phies musculaires, mais cette étude montre

bien que la morphologie simple de la biopsie

musculaire ne suffit pas, et que c’est sur des

techniques plus complexes et systématiques

(étude myophosphorylasique, HLA1, étude

en western blot des protéines membranaires)

que le diagnostic a souvent pu être posé dans

ce laboratoire. Établir ces diagnostics chez des

patients pré-ou asymptomatiques peut être très

utile pour la prévention cardiaque, la préven-

tion de l’accident de rhabdomyolyse ou pour

un conseil génétique en cas de femme hété-

rozygote (maladie de Duchenne par exemple).

Cette étude semble indiquer qu’une biopsie

musculaire peut, dans plus de la moitié des cas,

montrer une anomalie y compris pour des taux

compris entre 500 et 1 000 UI, mais en réalisant

de façon systématique l’ensemble des techni-

ques actuellement disponibles en routine. Pour

les cas sans diagnostic, un fragment congelé

devra être conservé jusqu’à l’arrivée prochaine

de nouveaux diagnostics.

T. Maisonobe,

Fédération de neurophysiologie clinique,

hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris.

Fernandez C, Maues de Paula A, Figarelle-Branger D et al.

Diagnostic evaluation of clinically normal subjects with chronic

hyperCKemia. Neurology 2006;66:1585-87.

Tout est écrit sur l’IRM

■

Les auteurs se sont intéressés dans cette

étude aux facteurs prédictifs de contrôle

à long terme des crises d’épilepsie chez des

enfants souffrant d’une épilepsie temporale

nouvellement diagnostiquée. Soixante-deux

enfants souffrant d’une épilepsie temporale

ont ainsi été suivis sur une période moyenne

de 13,7 ans. Parmi ces enfants (devenus pour

la plupart adultes au terme du suivi), 19 étaient

libres de crises depuis plus de 5 ans et sans

médicaments, 43 présentaient toujours des

crises et, de ce fait, étaient toujours sous traite-

ment. Les facteurs prédictifs de persistance de

»

crises au long cours étaient : l’existence d’une

lésion sur l’IRM (sclérose hippocampique

chez 10, tumeur chez 8, dysplasie chez 7)

[p < 0,001], la présence d’un ralentissement

localisé sur l’EEG (p = 0,05). En revanche, ni

l’âge de début de l’épilepsie, ni les antécédents

familiaux d’épilepsie, ni la disparition précoce

des crises n’étaient prédictifs du pronostic à

long terme.

Commentaire. Cette étude démontre que

l’existence de lésions sur l’IRM initiale de

jeunes patients épileptiques nouvellement

diagnostiqués est facteur de mauvais pronostic

en termes de contrôle ultérieur des crises d’ori-

gine temporale. Cela est important dans l’infor-

mation apportée aux jeunes patients et à leur

famille, notamment sur la durée du traitement

et d’emblée l’éventuelle orientation vers un

bilan préchirurgical. Un petit bémol, toute-

fois : la cohorte est faible et les lésions identi-

fiées ici sur l’IRM sont soit connues comme

étant pourvoyeuses de pharmacorésistance

(sclérose hippocampique ou dysplasies), soit

à potentiel évolutif (tumeurs). Il serait donc

intéressant de mener une étude similaire à plus

vaste échelle pour déterminer ce qui est de

mauvais pronostic : la présence initiale d’une

lésion potentiellement causale sur l’IRM ou le

type de lésions identifié ?

S. Dupont,

clinique neurologique, hôpital de la Pitié-Salpêtrière,

Paris.

Spooner CG, Berkovic SF, Mitchell LA et al. New-onset tem-

poral lobe epilepsy in children. Lesion on MRI predicts poor

seizure outcome. Neurology 2006;67(in press).

Les personnes âgées aussi !

■

Les auteurs ont analysé rétrospective-

ment les données d’EEG-vidéo enregis-

trées entre décembre 1999 et décembre 2001

chez des patients de plus de 60 ans. L’objectif

était d’estimer la fréquence des événements

pseudo-épileptiques dans cette tranche de

population. Cinquante-huit patients âgés de

60 à 91 ans ont été admis en EEG-vidéo sur

cette période, soit 17 % du total des admissions

en EEG-vidéo sur 2 ans. Dans 57 % des cas, les

patients étaient admis en monitoring continu

pour faire le diagnostic d’événements compa-

tibles avec des crises d’épilepsie, dans 36 % des

cas, il s’agissait d’apporter des informations sur

le type de crises et leur localisation dans des

cas d’épilepsie a priori avérée. Six patients ont

»

»

présenté des pseudo-crises au cours de l’en-

registrement en EEG-vidéo, chez deux de ces

patients le diagnostic était déjà suspecté avant

même l’hospitalisation. Chez 5 des patients

avec pseudo-crises, les manifestations étaient

motrices, chez un autre, il s’agissait de spasmes

abdominaux.

Par ailleurs, un diagnostic différentiel d’épi-

lepsie a été retenu chez 26 patients en moni-

toring (45 %) : confusion non épileptique,

agitation, accident ishémique transitoire (AIT),

syncopes, etc.

Des crises d’épilepsie ont été diagnostiquées

chez 21 patients (36 %), majoritairement des

crises partielles complexes.

Commentaire. L’épilepsie du sujet âgé est

fréquente. Les symptômes critiques sont

parfois trompeurs, ce qui peut amener à

un sous-diagnostic ou, à l’inverse, à un sur-

diagnostic de crises d’épilepsie. Cet article

a le mérite de rappeler que, en cas de doute

clinique, la démarche diagnostique doit être

similaire chez le sujet jeune et plus âgé et que

le recours à l’EEG-vidéo peut s’avérer indis-

pensable pour redresser un faux diagnostic

d’épilepsie avec des conséquences thérapeu-

tiques importantes. On notera également que

le diagnostic de pseudo-crises ne doit pas être

écarté de principe en fonction de la tranche

d’âge, et que des manifestations pseudo-épilep-

tiques peuvent être observées à tout âge.

Il reste bien-entendu le problème (crucial)

de l’accessibilité au monitoring EEG-vidéo,

réservé dans bien des unités uniquement au

bilan préchirurgical de patients épileptiques

pharmacorésistants. Il existe actuellement un

besoin criant de création d’unités de monito-

ring EEG-vidéo à visée diagnostique, c’est à

cette seule condition que l’épilepsie pourra

vraiment être prise en charge de façon opti-

male.

SD

Abubakr A, Wambacq I. Seizures in the elderly: video/EEG

monitoring analysis. Epilepsy Behav 2005;7(3):447-50.

Échec de la stimulation électrique

thalamique dans le traitement

aigu de la crise d’algie vasculaire

de la face (AVF)

■

Les auteurs ont traité par stimula-

tion électrique brève – au maximum

20 mn –, des attaques d’AVF chez 16 patients

»

»

Revue de presse

Revue de presse

Dirigée par le Pr P. Amarenco

La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 1 - janvier 2007

25

(14 hommes, 2 femmes). Tous étaient

porteurs d’un stimulateur hypothalamique,

implanté quelques jours avant pour une forme

chronique d’AVF réfractaire aux traitements

médicaux (lithium, vérapamil et association),

mais non encore fonctionnel. Dans 28 des

136 attaques étudiées, le traitement fut inter-

rompu pour intolérance. Sur les 108 attaques

restantes, il y eut une amélioration de 50 %

au moins de la douleur initiale dans 25 cas

(23,1 %), et une disparition totale de la

douleur dans 17 cas (16 %) avant 20 mn. Par

rapport à une effi cacité estimée à 30 % pour

le placebo (études portant sur le traitement de

l’AVF par les triptans), les auteurs concluent

donc à l’absence d’effi cacité appréciable du

traitement électrique intermittent en

aigu

sur les attaques d’AVF.

Commentaire. Ainsi, si le traitement par

stimulation électrique

continue

(hypothalamus

postérieur ipsilatéral à la douleur) des

AVF

chroniques

(10 % des patients AVF dans leur

ensemble) apporte un bénéfi ce chez 80 % des

sujets opérés avec un recul de 2 ans, son mode

d’action reste inconnu, même par les études

en PET scan chez des malades implantés. La

stimulation hypothalamique dans l’

AVF chro-

nique

agit donc sans doute indirectement et à

long terme sur les voies trigéminales et sur le

“générateur” des crises. La stimulation “aiguë”,

quant à elle, n’apporte pas de bénéfi ce.

Jacques d’Anglejan-Chatillon, Versailles.

Leone M et al. Acute hypothalamic stimulation and ongoing

cluster headache attacks. Neurology 2006;67:1844-5.

»

»

Est-ce qu’une dystonie peut être

due à une maladie du cervelet ?

■

Les dystonies ont des étiologies très

hétérogènes. Les auteurs ont sélec-

tionné des patients avec une dystonie prédo-

minante dans une grande série de cas avec

atrophie cérébelleuse familiale après exclusion

des causes principales hérédodégénératives et

des principaux gènes connus d’ataxies héré-

ditaires. Ils ont identifi é 12 hommes émanant

de 8 familles avec un phénotype dystonie-plus

caractérisé par une dystonie associée à une

atrophie cérébelleuse en imagerie. L’âge de

début moyen était de 27,3 ± 11,5 ans (range

9-42). La durée moyenne de la maladie était

de 14,7 ± 7,7 ans (range 4-30). La dystonie

était focale ou multifocale en début de maladie

touchant le plus souvent les cordes vocales

(n = 8) et les membres supérieurs (n = 2),

avec une généralisation progressive chez

5 malades. La dysphonie était sévère chez

5 malades, pouvant aller jusqu’à une aphonie

(n = 2). L’ataxie cérébelleuse était relativement

discrète et contrastait avec une atrophie céré-

belleuse marquée. Le mode de transmission

est en faveur d’une transmission autosomale

récessive, mais une transmission liée au chro-

mosome X ne peut être exclue. Les auteurs

suggèrent qu’une dystonie pourrait être liée

à une dysfonction cérébelleuse.

Commentaire. Les malades décrits ont une

atrophie cérébelleuse importante en l’absence de

lésions des ganglions de la base ou du thalamus,

reconnues pour entraîner des dystonies. On

ne peut bien sûr exclure une lésion de ces

»

structures qui échappe à l’imagerie. Cepen-

dant, d’autres observations sont parfaitement

compatibles avec la thèse soulevée :

– une excitation pharmacologique du cervelet

entraîne des postures dystoniques chez la

souris ;

– des études d’imagerie fonctionnelle montrent

une hyperactivité cérébelleuse chez des

patients dystoniques ;

– la chirurgie fonctionnelle dans la partie posté-

rieure du noyau ventrolatéral du thalamus rece-

vant des aff érences cérébelleuses peut améliorer

une dystonie. Comment une dystonie peut-elle

résulter de lésions dans des systèmes moteurs si

distincts ? Soit la physiopathologie sous-jacente

du syndrome clinique de la dystonie est très

diff érente, soit la dystonie résulte d’interactions

défectueuses de diff érentes structures à l’inté-

rieur d’un même réseau moteur. Comment une

pathologie cérébelleuse peut-elle expliquer à la

fois une ataxie et une dystonie ? Alors qu’une

lésion aiguë du cervelet entraîne une hypotonie

et une ataxie, le syndrome cérébelleux reste

modéré chez les patients décrits qui ont tous

développé une atrophie cérébelleuse impor-

tante d’installation très progressive dans un

contexte hérédodégénératif. Des mécanismes

compensatoires pourraient alors être à l’origine

d’interactions défectueuses entre le cervelet,

le thalamus et les ganglions de la base.

P. Krack,

département de neurologie, CHU Grenoble.

Le Ber I et al. Predominant dystonia with marked cerebellar

atrophy: A rare phenotype in familial dystonia. Neurology 2006;

67:1769-73.

»

Agenda▶

Journées internationales de la Société

française de neurologie,

présidées par le Pr Michel Clanet

sur le thème :

la sclérose en plaques

Jeudi 28 et vendredi 29 juin 2007

à l’Institut Pasteur de Paris

Informations disponibles sur :

http://www.b-c-a.fr/sfninter2007

Secrétariat d’Organisation :

BCA

Organisateur professionnel de congrès

6, boulevard du Général-Leclerc

92115 Clichy Cedex - France

Tél. : +33 (0)1 41 06 67 70

Fax : +33 (0)1 41 06 67 79

1

/

4

100%