a responsabilité médicale est-elle en train de changer

a responsabilité médicale est-elle en train de changer

de nature ? Certes non ! Mais son champ d’applica-

tion semble s’étendre. Le jargon judiciaire enrichit le

domaine médical de nouvelles notions : responsabilité sans

faute, présomption, aléa thérapeutique, renversement de la

charge de la preuve. Autant de concepts qui inquiètent, car ils

sont mal compris, et font s’interroger sur l’activité médicale

elle-même.

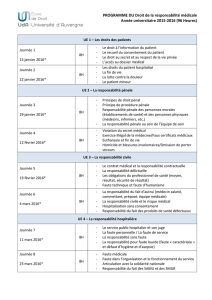

C’est à toutes ces questions que le colloque du 22 janvier

1999, qui s’est déroulé à Montpellier à l’initiative du CHU

Arnaud-de-Villeneuve, s’est attaché à répondre en organisant

des interventions autour de trois thèmes principaux : d’une

part, la responsabilité médicale proprement dite, c’est-à-dire la

responsabilité du médecin dans le cadre des actes de soins ;

d’autre part, la responsabilité médicale découlant de l’obliga-

tion d’information du médecin ; enfin, les règles relatives au

dossier médical du patient.

LA RESPONSABILITÉ DANS L’ACTE MÉDICAL

Depuis l’arrêt Mercier du 20 mai 1936, la jurisprudence recon-

naît l’existence d’un contrat civil entre le médecin et son

patient en raison de leur volonté commune d’établir une rela-

tion médicale. Le médecin a alors une obligation de soins et sa

responsabilité est contractuelle. Il est responsable s’il contre-

vient à son obligation, c’est-à-dire s’il ne donne aucun soin,

s’il interrompt ses soins en dehors de toute force majeure ou

du refus du patient, s’il ne met pas en œuvre, avec diligence,

tous les moyens possibles de soigner son patient. L’obligation

contractuelle de soins est en effet qualifiée d’“obligation de

moyen”. Attention : la jurisprudence impose parfois une obli-

gation de résultat à laquelle le médecin contrevient dès lors

que le résultat recherché n’est pas obtenu. Cette obligation de

résultat du médecin existe pour les actes simples ou courants,

pour les prothèses ou pour la chirurgie esthétique, quand il n’y

a aucun but thérapeutique.

En outre, il est des situations pour lesquelles il n’existe aucun

lien contractuel : en cas d’urgence, car le consentement du

malade ne peut être recueilli, ou en ce qui concerne les proches

du malade qui auraient subi un préjudice propre imputable au

médecin (ils sont tiers au contrat). Dans ces deux cas, la res-

ponsabilité du médecin est délictuelle, et les articles 1382 et

suivants du Code civil s’appliquent.

Dans les cas de manquement du médecin à une obligation de

moyen, le patient doit prouver une faute de prudence ou une

négligence du médecin dans les soins ou le diagnostic. Toute-

fois, si le patient a été victime d’un acte inutile ou contraire

aux références médicales opposables (RMO), le médecin doit

prouver que les RMO étaient erronées : la preuve est inversée

(attention, cela ne concerne que le milieu libéral, car les RMO

ne s’appliquent pas aux médecins hospitaliers). En pratique,

cette preuve s’avère souvent difficile à apporter, et un expert

est commis. Dans le cas d’un manquement à une obligation de

résultat, le patient doit seulement prouver que le résultat n’a

pas été atteint. Dans le cas d’une responsabilité délictuelle du

médecin, le patient doit prouver une faute délictuelle, c’est-à-

dire une erreur personnelle de conduite du médecin, ou une

erreur dans la garde d’un objet par le médecin (exemple d’un

médecin gardien de la table d’opération d’où le patient tombe :

arrêt de 1968), ou l’erreur d’une personne sous l’autorité du

médecin (exemple : responsabilité du chirurgien en cas de

faute d’un membre de son équipe).

La responsabilité peut être engagée dans les 30 ans suivant

l’acte pour la responsabilité contractuelle et dans les 10 ans

pour la responsabilité délictuelle. Les clauses contractuelles de

limitation ou d’exonération de responsabilité sont nulles (le

médecin ne saurait faire signer au patient un document indi-

quant que, dans telle ou telle situation, sa responsabilité ne

peut être engagée).

La complexité de la responsabilité médicale réside dans la

multiplicité des juridictions pouvant être compétentes.

Ainsi, si la responsabilité personnelle du médecin libéral ou

hospitalier est engagée, sont compétentes les juridictions

civiles (Tribunal d’instance si la demande d’indemnisation est

inférieure à 30 000 F et Tribunal de grande instance si elle est

supérieure à 30 000 F, puis Cour d’appel et Cour de cassation).

Si la responsabilité engagée est celle de la clinique dans

laquelle travaille le médecin, les juridictions civiles sont

encore compétentes (le patient a le choix de poursuivre la cli-

nique ou le médecin).

Le fait du médecin hospitalier engage la responsabilité de

l’hôpital. Les juridictions administratives sont alors compé-

tentes (Tribunal administratif puis Cour administrative d’appel

ou Conseil d’État), et c’est une personne publique qui répare le

dommage.

Enfin, si la responsabilité pénale du médecin, de la clinique ou

de l’hôpital est mise en cause, les juridictions pénales sont

compétentes (Tribunal de police si l’incapacité temporaire

totale est inférieure à 3 mois, Tribunal correctionnel si elle est

CHRONIQUE DU DROIT

121

La Lettre du Pneumologue - Vol. II - n° 3 - juin 1999

La responsabilité médicale en questions

●A. Carrière*

* Maître en droit, Nice.

L

supérieure à 3 mois, Cour d’assises en cas de qualification cri-

minelle). Il y a responsabilité pénale si la faute est qualifiée

d’infraction par la loi (exemple : empoisonnement ou meurtre,

atteinte involontaire à la vie, non-assistance à personne en dan-

ger, manquement volontaire à une obligation de prudence ou

de sécurité, etc.). Le but est alors d’obtenir une répression, et

des sanctions pénales (amende ou emprisonnement) pourront

être prononcées, en plus d’une indemnisation.

Ces responsabilités devant les tribunaux sont, bien sûr, indé-

pendantes des sanctions disciplinaires éventuellement décidées

à l’encontre du médecin par l’hôpital ou le Conseil de l’Ordre.

Ainsi donc, dans le cas d’un médecin hospitalier, la responsa-

bilité de l’hôpital est substituée. En la matière, la jurisprudence

du Conseil d’État est progressivement passée d’une responsa-

bilité pour faute à une responsabilité sans faute, rendant plus

faciles son engagement et la réparation pécuniaire du préju-

dice. S’agissant des cliniques, la jurisprudence de la Cour de

cassation connaît une évolution similaire.

Le principe pour pouvoir engager la responsabilité de l’hôpital

en raison d’un acte médical est qu’il soit constaté une faute de

service. Cette situation concerne la grande majorité des cas. La

faute de service peut être constituée par une erreur dans un

acte de soin (piqûre, prise de sang, pansement, posologie), par

un défaut d’organisation du service (par exemple, un problème

dans la transmission de l’information), ou encore par une

erreur dans un acte médical ou chirurgical (diagnostic, déter-

mination du traitement, opération chirurgicale, certaines injec-

tions ou transfusions). Quant au défaut d’organisation du ser-

vice ou à l’erreur dans un acte de soin, le Conseil d’État exige

une faute simple pour retenir la responsabilité de l’hôpital. En

revanche, jusqu’en 1992, il exigeait une faute lourde en ce qui

concerne l’erreur dans les actes médicaux ou chirurgicaux.

Cette notion de faute lourde, difficile à mettre en œuvre et à

cerner, a été abandonnée par un revirement notable de juris-

prudence dans l’arrêt Viergos du 10 avril 1992. En l’espèce, le

Conseil d’État a condamné un hôpital en retenant une faute

simple dans un enchaînement d’actes ayant entraîné le coma

d’une patiente accouchant sous césarienne. Un glissement

s’opère d’une responsabilité pour faute lourde vers une respon-

sabilité pour faute simple.

En outre, une évolution étonnante se dessine également dans le

sens d’une responsabilité sans faute de l’hôpital. Cette évolu-

tion exceptionnelle comporte trois mouvements. Tout d’abord,

le Conseil d’État retient parfois une présomption de faute à

l’encontre de l’hôpital. Tel est le cas pour les actes médicaux

bénins ayant occasionné des conséquences graves : il n’y a pas

de faute, mais l’anormalité du dommage la fait présumer. Tel

est le cas aussi en matière d’infections nosocomiales : le

malade ne peut évidemment pas prouver qu’une faute est à

l’origine de l’infection. C’est pourquoi l’arrêt Cohen du

9décembre 1988 renverse la charge de la preuve en décidant

que c’est à l’hôpital de prouver qu’il n’a pas infecté le malade,

ce qui, en pratique, est impossible (la même jurisprudence

existe pour les cliniques : Cour de cassation du 21 mai 1996).

Par ailleurs, il existe des cas légaux où le législateur lui-même

édicte une responsabilité sans aucune faute de l’hôpital ou de

la clinique. Ainsi, la loi sur les vaccinations obligatoires du

3janvier 1985 (article L.10-1 du Code de la santé publique)

prévoit une responsabilité sans faute pour des dommages cau-

sés lors d’une vaccination. De la même façon, une responsabi-

lité sans faute existe dans le domaine de la recherche médicale

(loi de 1990) ou des transfusions sanguines (article 47-1 de la

loi de 1991). Enfin, le troisième mouvement de création d’une

responsabilité sans faute de l’hôpital provient de la jurispru-

dence. En effet, le Conseil d’État, dans son célèbre arrêt Bian-

chi en date du 9 avril 1993, retient la responsabilité de l’hôpi-

tal pour un dommage dû à un aléa thérapeutique. Dans cette

affaire, M. Bianchi souffrait de malaises attribués à des chutes

brutales de tension, et l’une de ces chutes fit apparaître des

symptômes de paralysie faciale droite. Il fut hospitalisé et des

examens furent réalisés. Une artériographie fut pratiquée, à la

suite de laquelle M. Bianchi, 42 ans, devint tétraplégique.

Dans un premier temps, le Tribunal administratif de Marseille

rejeta sa demande de réparation au motif que l’hôpital n’avait

commis aucune faute. Le Conseil d’État, saisi en appel,

constata l’absence de faute, ne présuma pas une faute, car

l’artériographie n’est pas un acte bénin, mais condamna l’hôpi-

tal au motif que les conséquences de l’examen étaient hors de

proportion avec l’état ayant justifié cet examen et que le risque

était connu, même s’il est exceptionnel. Cette évolution juris-

prudentielle avait d’ailleurs été initiée par un arrêt de la Cour

administrative d’appel de Lyon de 1990, qui admettait la res-

ponsabilité sans faute en cas de complications exceptionnelles

et anormalement graves consécutives à une nouvelle thérapie

non entièrement maîtrisée dont l’emploi ne s’imposait pas

pour des raisons vitales. Tout récemment, le Conseil d’État est

même allé plus loin par l’arrêt Méhraz de novembre 1997.

L’arrêt Bianchi concernait une personne malade ; or l’enfant

Méhraz, hospitalisé pour une circoncision rituelle à la suite de

laquelle il décéda, n’était pas malade. L’arrêt Méhraz a pour-

tant retenu la même solution de responsabilité sans faute que

l’arrêt Bianchi, mais l’a élargie en l’appliquant à tout patient.

La porte est donc désormais ouverte à une responsabilité sans

faute dans le domaine de la chirurgie esthétique ou dans le cas

d’une grossesse dès lors qu’un aléa thérapeutique (connu mais

exceptionnel) crée un préjudice hors de proportion.

L’ensemble des intervenants du colloque s’est accordé à

reconnaître qu’il y a un intérêt, voire une nécessité, à légiférer

sur l’aléa thérapeutique, et ce d’autant plus que les indemnités

versées du fait du dommage subi sont particulièrement élevées.

Depuis dix ans, de nombreux projets de loi ont été élaborés

(projet Ewald, projet Legatte, projet Tunc, etc.) mais n’ont pas

abouti en raison de la difficulté à trancher sur le type de res-

ponsabilité. Pourtant, le législateur doit se prononcer, car l’aléa

thérapeutique constitue un réel problème de société.

CHRONIQUE DU DROIT

122

La Lettre du Pneumologue - Vol. II - n° 3 - juin 1999

Le médecin hospitalier est irresponsable, puisque la respon-

sabilité de l’hôpital lui est substituée. Toutefois, sa respon-

sabilité personnelle peut exceptionnellement être engagée,

s’il a commis une faute gravissime détachable du service

public (exemple d’une jurisprudence de 1960 où un médecin

fuit lors d’un incendie, abandonnant sur la table d’interven-

tion une femme enceinte anesthésiée).

L’OBLIGATION D’INFORMATION DU MÉDECIN

La loi ou la jurisprudence imposent au médecin une obligation

d’informer son patient qui, si elle n’est pas remplie, peut per-

mettre d’engager sa responsabilité. Cette obligation s’explique

par le fait que les patients doivent consentir à l’acte médical (le

droit d’intervention du médecin suppose la réunion de deux

conditions : un impératif thérapeutique et un consentement

libre éclairé du patient). Les malades ne doivent pas être infan-

tilisés ; ils ont des droits, et les informer dans le but d’obtenir

un consentement éclairé est le signe du respect que le médecin

leur porte.

Le principe de consentement est affirmé dans de nombreux

textes : article 16-3 du Code civil (issu des lois bioéthiques de

1994), Code de la santé publique, article 35 du Code de déon-

tologie médicale, loi Huriet de 1988 sur l’expérimentation

médicale, loi de 1990 concernant les malades mentaux,

conventions internationales. La jurisprudence en déduit que le

patient a le droit de refuser une intervention sans que l’on

puisse le forcer (arrêt de la Cour de cassation du 12 mars

1997). Cependant, le manque de persuasion peut être plaidé

par le malade. Si le médecin ne recueille pas le consentement,

sa responsabilité civile (voire pénale dans les cas où la loi le

prévoit) peut être engagée. Toutefois, la loi elle-même pose

des limites au principe. Ainsi, le consentement n’a pas à être

recueilli en cas d’impossibilité, c’est-à-dire quand le malade

est hors d’état de manifester sa volonté, ce qui recouvre

l’hypothèse de l’urgence due à l’inconscience ou le coma du

patient : article 16-3, alinéa 2 du Code civil, et Code de déon-

tologie médicale.

Par ailleurs, le consentement recueilli doit être éclairé. C’est

ici qu’intervient l’obligation d’information. Jusqu’en 1974, il

n’existait aucun texte relatif à l’exigence d’information du

patient, mais la doctrine et le Conseil de l’Ordre en font une

question sous-jacente fondamentale de l’éthique médicale.

Désormais, cette obligation figure dans plusieurs textes (loi

Huriet, lois bioéthiques, Code de déontologie médicale, loi

hospitalière de 1991 pour les médecins du secteur public) et,

dans les domaines où il n’y a pas de texte, elle est affirmée par

la jurisprudence, particulièrement abondante en la matière. Le

Code de déontologie met l’accent sur l’obligation d’une infor-

mation “loyale, claire et appropriée sur l’état du patient et ce

que le médecin lui propose”.

Dès lors, six questions se posent concernant l’obligation

d’information, auxquelles M. Sargos, conseiller à la Cour de

cassation, a répondu dans son intervention lors du colloque

montpelliérain : Qui doit donner l’information ? Qui doit être

informé ? De quoi doit-on être informé ? Qui prouve que

l’obligation d’information a bien été remplie ? Comment le

prouve-t-il ? Quelles sont les conséquences d’un défaut

d’information ?

❍Le titulaire de l’obligation d’information : le Code de déon-

tologie médicale indique que l’obligation d’information

incombe à tous les médecins quels qu’ils soient.

Il prévoit même dans son article 64 – et cette disposition est

reprise par les tribunaux – que lorsque plusieurs médecins col-

laborent à un examen, chacun d’entre eux doit veiller à ce que

le patient soit informé. L’obligation d’information pèse donc à

la fois sur le médecin-prescripteur et sur le médecin réalisant

la prescription (exemple de l’arrêt du 14 octobre 1997, par

lequel deux médecins furent tenus responsables pour n’avoir

pas informé une femme enceinte des risques d’une cœlioscopie

au cour de laquelle elle décéda). Le but de cette disposition est

d’éviter que les médecins ne se déchargent entre eux de leur

obligation.

❍Le destinataire de l’information : dans les cas les plus

simples, il s’agit bien sûr du patient lui-même.

Dans l’hypothèse où le malade est un mineur, ce sont ses parents

qui doivent consentir à l’acte médical ; ce sont donc eux qui doi-

vent être informés (un double consentement – et donc une

double information – du mineur et de ses parents est requis si

l’enfant est capable de discernement ; en cas de divorce, les

deux parents doivent consentir et être informés).

De la même façon, le tuteur ou le curateur est le destinataire de

l’information quand l’acte médical concerne un majeur protégé.

Enfin, le Code de déontologie indique que le médecin-pres-

cripteur et le médecin réalisant la prescription doivent se tenir

mutuellement informés : la Cour de cassation a, dans un arrêt

du 28 octobre 1997, sanctionné un ophtalmologue pour défaut

d’information de son collègue anesthésiste (ce dernier ignorait

la particularité du globe oculaire du patient et le lui a trans-

percé).

❍Le contenu de l’information : le médecin doit communiquer

au patient tous les éléments lui permettant de consentir, ou de

refuser l’acte de façon éclairée. Ces éléments sont :

– l’état du patient, son évolution prévisible, les soins néces-

saires (informations objectives),

– la nature et les conséquences normales du traitement pro-

posé,

– les alternatives éventuelles au traitement proposé (arrêt

Teyssier de 1942),

– la durée de l’hospitalisation,

– les risques, indépendants de la pathologie, que comportent

les soins ou les investigations.

C’est cet élément de l’information qui soulève le plus de

contentieux. En la matière, la jurisprudence rappelle constam-

ment que seule l’information sur les risques graves (consé-

quences mortelles, invalidantes ou esthétiquement lourdes) est

requise. Il ne s’agit donc pas de dresser un catalogue de tous

les risques (sauf dans le domaine de la chirurgie esthétique

sans but directement thérapeutique). En outre, le patient doit

être informé des risques encourus soit par lui soit par autrui

(exemple du risque subi par un enfant à naître lors de certaines

investigations). Par ailleurs, la Cour de cassation décide (revi-

rement de l’arrêt du 7 octobre 1998) que “le seul fait qu’un

123

La Lettre du Pneumologue - Vol. II - n° 3 - juin 1999

risque ne se réalise qu’exceptionnellement n’est pas de nature

à exonérer le médecin de son obligation d’information”. Cette

solution s’explique par le fait que la nature exceptionnelle du

risque, si elle n’est pas quantitativement évaluable, l’est quali-

tativement. L’expression “le seul fait” utilisée dans l’arrêt

signifie que la jurisprudence réserve la possibilité de la non-

information thérapeutique, c’est-à-dire les cas où les particula-

rités de la personnalité du patient font que l’information est

nocive car pouvant aggraver le risque (le Code de déontologie

réserve aussi cette possibilité). Cette non-information reste une

exception au principe, et si le médecin la choisit, il doit garder

ses raisons annotées et des preuves. Le Conseil d’État, dans

son rapport de 1998, évoque quant à lui une éventuelle person-

nalisation de l’information propre à chaque malade, en partant

du constat que des règles juridiques générales dans ce domaine

ne sont pas toujours adaptées.

❍La charge de la preuve de l’obligation d’information : la

Cour de cassation a longtemps imposé au patient d’apporter la

preuve du défaut d’information. Cependant, dans un revire-

ment remarqué du 25 février 1997 et réaffirmé de nombreuses

fois depuis cette date, elle fait peser sur le médecin la charge

d’apporter la preuve qu’il a bien rempli son obligation d’infor-

mation. La jurisprudence administrative a adopté la même

solution pour les médecins hospitaliers (Cour administrative

d’appel de Paris de mai 1998). Cette solution s’explique du fait

que les médecins ne peuvent intervenir qu’en cas de justifica-

tion thérapeutique, qu’ils sont seuls en mesure de connaître.

❍Les moyens de prouver que l’information a été donnée : le

texte prévoit parfois de quelle manière cette information doit

être prouvée (par exemple, la loi Huriet impose une informa-

tion écrite).

Toutefois, dans la grande majorité des cas, la loi reste silen-

cieuse. Un arrêt du 14 octobre 1997 a donc décidé que l’obli-

gation d’information peut être prouvée par tout moyen. Les

règles du Code civil s’appliquent : le médecin peut prouver par

écrit (c’est l’argument le plus solide), par témoignage (quelle

fiabilité ?) ou par présomptions (faisceaux d’éléments précis et

concordants).

Pour faciliter la preuve, des exemples de fiches informatives

pour tel ou tel acte sont édités (fiche sur la fibroscopie bron-

chique et le lavage alvéolaire dans le n° 28 de la revue Info

Respir de la Société de pneumologie de langue française,

SPLF). M. Sargos a rappelé qu’on ne pouvait obliger un

patient à signer ces fiches : la preuve de la remise de la fiche

suffit. En outre, le Code de déontologie précise que ces docu-

ments standards ne peuvent être qu’un complément d’informa-

tion et non l’unique façon d’informer, car le patient doit pou-

voir poser des questions.

❍Les conséquences du défaut d’information. Il y en a trois.

Le défaut d’information engage la responsabilité civile du

médecin. Il doit indemniser le patient selon le régime particu-

lier de la perte d’une chance, car il l’a privé de la possibilité de

refuser le geste médical en ne l’informant pas. Ce régime parti-

culier explique l’arrêt de 1998 qui, bien que constatant le

défaut d’information, n’accorde aucune indemnité au patient :

en l’espèce, le geste avait amélioré l’état du patient, rendant le

défaut d’information non préjudiciable.

Exceptionnellement, la responsabilité pénale du médecin peut

être engagée dans les cas où la loi qualifie d’infraction le

défaut d’information (loi Huriet, loi de 1994). Ces hypothèses

sont rares. Évidemment, le manquement à l’obligation

d’information peut aussi faire l’objet de sanctions discipli-

naires.

QUELQUES RÈGLES SIMPLES CONCERNANT LE DOSSIER

MÉDICAL

Tout l’enjeu du dossier médical réside dans le fait que les

informations qu’il contient sont confidentielles : leur révéla-

tion, non autorisée par la loi, peut engager la responsabilité

pénale du médecin pour violation du secret professionnel.

Même le patient ne peut libérer le médecin du secret médical.

En outre, il peut constituer un élément de preuve déterminant

en matière d’obligation d’information.

L’exposé de quelques règles simples relatives au dossier médi-

cal paraît donc utile. Attention : la CNIL, la CADA et le

Conseil de l’Ordre ne retiennent pas toujours la même défini-

tion ou réglementation en la matière. Par delà ces différences,

on peut relever certaines règles communes :

– le dossier médical n’est pas précisément défini, mais il

désigne l’ensemble des documents que garde le médecin ou le

service sur un patient. Aucune exigence de support ou de

volume n’est imposée ;

– l’obligation de tenue d’un dossier médical figure, pour les

médecins libéraux, à l’article 45 du Code de déontologie médi-

cale et, pour les médecins du secteur public, dans la loi hospi-

talière de 1991 ;

– la loi hospitalière fixe aussi le contenu du dossier. Il

regroupe des pièces objectives (âge, groupe sanguin, prescrip-

tions thérapeutiques, etc.) et des pièces subjectives, c’est-à-

dire sujettes à interprétation (observation du médecin, interpré-

tation des examens, commentaires, courriers, etc.) ;

– le dossier médical est, d’après les textes (le Conseil de

l’Ordre ne retient pas la même solution), la propriété adminis-

trative de l’établissement, qui doit en assurer la conservation

(pendant 20 ans pour les hôpitaux publics). Toute détérioration

peut engager la responsabilité conjointe du chef de service, du

président de la CME et de l’établissement. Le patient n’a donc

pas de droit de propriété, mais un simple droit d’accès à son

dossier médical. Cependant, il peut en demander la

destruction ;

– selon l’article R710-2-1 du Code de la santé publique, sont

communicables les pièces du dossier sur les motifs d’hospitali-

sation ou les examens pratiqués (...). Sont quelquefois commu-

CHRONIQUE DU DROIT

124

La Lettre du Pneumologue - Vol. II - n° 3 - juin 1999

nicables les courriers entre médecins. Ne sont pas communi-

cables les pièces relatives aux confidences du patient ;

– la procédure de communication du dossier médical est la sui-

vante : une demande de communication du dossier est formu-

lée par le patient, son représentant, sa famille en cas de décès.

Cette demande transite par l’intermédiaire d’un médecin (tout

docteur peut être médecin intermédiaire, sauf s’il se récuse ou

s’il est attaché à une compagnie d’assurances) choisi librement

et qui doit vérifier l’identité du demandeur (article R710-2 du

Code la santé publique). La demande doit se faire par écrit

auprès du médecin responsable sans qu’il soit nécessaire d’en

indiquer les motifs. Le médecin responsable transmet alors les

pièces communicables, soit par l’envoi de copies au médecin

intermédiaire, soit par la mise à disposition sur place. Le

médecin intermédiaire doit évidemment respecter la déontolo-

gie et le secret médical ;

– lorsque le médecin responsable du dossier est confronté à un

expert de l’assurance, il peut répondre à ses questions dans les

limites précédemment examinées, mais il est vivement recom-

mandé qu’il n’y ait aucun contact entre eux ;

– lorsque le médecin responsable du dossier est confronté à un

expert judiciaire, il n’a pas à lui communiquer le dossier, sauf

en cas de perquisition (strictement réglementée par la loi) ou

de saisie (commission rogatoire accordée à l’officier de police

judiciaire par le juge ; les documents étrangers à l’affaire ne

sont pas saisissables).

CONCLUSION

POUR EN SAVOIR PLUS...

❒Peltier Cl. Aléa médical et responsabilité. Bulletin de l’Ordre des médecins

1999 ; 3 : 4-5.

125

La Lettre du Pneumologue - Vol. II - n° 3 - juin 1999

On ne peut que remarquer l’extension constante du domaine de

la responsabilité médicale. Le médecin ne saurait toutefois être

l’otage de ses patients : c’est pourquoi il dispose lui-même

d’une possibilité d’action devant les juridictions civiles pour

procédure abusive d’un patient ayant porté atteinte à son hon-

neur, ou devant les juridictions pénales pour dénonciation

calomnieuse. Cette action ne peut être exercée qu’une fois la

demande judiciaire du patient rejetée, et, le plus souvent, les

médecins y renoncent, dans un sage souci d’apaisement.

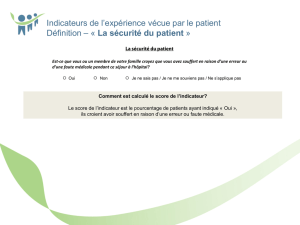

La solution pour limiter l’extension de la responsabilité médi-

cale ne doit-elle pas être recherchée par une prévention accrue

dans les établissements ? Les experts présents au colloque

montpelliérain souhaitent tous la mise en place d’une politique

de gestion des risques dans les établissements s’insérant dans

une démarche de qualité individuelle et collective. Ainsi, un

référentiel pourrait être élaboré permettant la comparaison

entre établissements, la gestion du risque favorisant l’identifi-

cation des manquements à la sécurité des patients ou des non-

conformités avec les obligations légales. Le suivi d’une poli-

tique de qualité ne peut, à terme, qu’être bénéfique pour tous :

médecins, établissements et patients enfin réconciliés ! ■

...... AAbboonnnneezz--vvoouuss...... AAbboonnnneezz--vvoouuss...... AAbboonnnneezz--vvoouuss...... AAbboonnnneezz--vvoouuss...... AAbboonnnneezz--vvoouuss......

AAbboonnnnee

Bénéficiez d’une parution simultanée

dans les deux publications

TARIFS PETITES ANNONCES

ÉTUDIANTS, ABONNEZ-VOUS :

VOS ANNONCES SERONT GRATUITES !

* Abonnés particuliers :

profitez d'une deuxième insertion gratuite.

* Collectivités : dégressif à partir de deux insertions,

nous consulter.

* Quadri offerte.

1/16 de page

43 mm L x 58 mm H

1/8 de page

90 mm L x 58 mm H

43 mm L x 125 mm H

1/4 de page

90 mm L x 125 mm H

1 900 F HT

3 800 F HT

7 100 F HT

950 F HT

1 900 F HT

3 550 F HT

MODULES COLLECTIVITÉS PARTICULIERS

&

s’associent pour vous présenter

les pages Annonces Professionnelles

Pour réserver votre emplacement, contactez dès maintenant

Franck Glatigny - Tél. : 01 41 45 80 57 - Fax : 01 41 45 80 45

Annoncez-vous !

1999

1999

1

/

5

100%