L M

MISE AU POINT

11

La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 1 - janvier-février 2006

L

a douleur est un symptôme fréquent en cancérologie

(1). Cette expérience désagréable s’accompagne sou-

vent de fluctuations au cours de l’évolution de la mala-

die néoplasique. En outre, le patient cancéreux est susceptible de

présenter, du fait de sa maladie, de nombreux aspects cliniques

douloureux (tableau I). La douleur n’est pourtant pas seulement

le résultat d’un désordre physique, mais le plus souvent la com-

binaison de facteurs modulateurs, physiologiques, émotionnels,

psychologiques, cognitifs, environnementaux et sociaux (3).

Les douleurs ont pu être classifiées selon différents critères : étio-

logiques, anatomiques, syndromiques, physiopathologiques et

temporaux. Dans ce dernier contexte, la douleur peut être aiguë,

subaiguë, incidente, chronique, et survenir à n’importe quel

moment de la vie du patient victime d’une affection maligne

(tableau II). Elle peut survenir très tôt, avec une intensité éle-

vée, et être soulagée par les traitements spécifiques. Lorsqu’elle

survient plus tard dans la vie du patient, elle signe souvent une

évolution de la maladie et s’associe volontiers à une anxiété et à

une souffrance. La clé du succès thérapeutique dans le contrôle

de la douleur réside dans la compréhension du ou des méca-

nisme(s) qui initient le symptôme et/ou qui le pérennisent. Le

contrôle optimal de la douleur passe par des stratégies préven-

tives et actives incluant les médications et les interventions psy-

chologiques.

Les douleurs aiguës liées au cancer sont le plus souvent secon-

daires aux actes thérapeutiques et diagnostiques (4). Elles posent

en général peu de problèmes diagnostiques. Si certaines douleurs

en relation avec la tumeur peuvent avoir un caractère aigu tran-

sitoire (lors d’une fracture pathologique, par exemple), la plupart

d’entre elles persistent jusqu’à ce qu’un traitement efficace spé-

cifique de la lésion soit mis en place. Le mot aigu(ë) prête sou-

vent à confusion. Issu du latin acutus, il signifie “coupant, tran-

chant” et “pénétrant l’esprit”. Le mot français se dit d’une forme

pointue (acérée) puis d’un mal violent, d’une personne ou d’un

caractère violent, d’un son perçant. Il désigne aussi en musique

les sons élevés de l’échelle musicale, en s’opposant à “grave”.

“Aigu” signifie enfin d’apparition brusque et d’évolution rapide

par opposition à “chronique” pour parler d’affections ou de

maladies. Le terme s’inscrit ainsi dans le langage courant tant

pour désigner une intensité élevée qu’une durée plutôt réduite.

La douleur aiguë serait, pour J.J. Bonica et al. (1), une constel-

lation complexe de sensations, d’expériences perceptives et émo-

tionnelles désagréables, associées à des réponses autonomiques,

psychologiques et comportementales. Les douleurs aiguës peu-

vent être iatrogéniques et survenir du fait des actes diagnostiques

et des thérapeutiques mais aussi du fait de la maladie. Dans ce

dernier cas, les accidents douloureux transitoires sont une entité

fréquente qui mérite quelques précisions.

DOULEURS AIGU

Ë

S ASSOCIÉES AUX ACTES

DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

De nombreux traitements et investigations sont associés à des

douleurs prédictibles transitoires.

Douleurs aiguës liées aux actes diagnostiques

Ponction lombaire

Les céphalées après ponction lombaire (PL) caractérisent le mieux

les douleurs aiguës associées à un acte interventionnel diagnostique.

Ce syndrome est caractérisé par l’apparition retardée de céphalées

positionnelles majorées lors de la position debout. La douleur

résulte d’une fuite persistante du liquide céphalo-rachidien (LCR)

par la brèche durale avec réduction du volume du LCR et d’une

vasodilatation intracérébrale algogène secondaire (5). L’incidence

Prise en charge des douleurs aiguës en oncologie

The management of acute cancer pain

© Le Courrier de l’algologie (4), n° 3, juillet/août/septembre 2005.

●

F. Lakdja*, F. Dixmérias*, J.P. Gekière*, Y. Kabbani*

* Département Anesthésie-réanimation-algologie, institut Bergonié,

Centre régional de lutte contre le cancer, Bordeaux.

Patients avec douleur aiguë liée au cancer :

– en rapport avec le diagnostic du cancer

– en rapport avec le traitement étiologique

Patients avec douleur chronique

liée au cancer :

– en rapport avec la progression du cancer

– en rapport avec le traitement étiologique (chirurgie, chimiothérapie,

radiothérapie)

Patients avec douleur chronique préexistante et liée au cancer

Patients ayant des antécédents de dépendance aux stupéfiants

et une douleur liée au cancer

Patients en phase terminale et douleur liée au cancer

Tableau I. Classification des patients avec douleur cancéreuse (2).

MISE AU POINT

12

La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 1 - janvier-février 2006

de la douleur dépend de la taille de l’aiguille utilisée : 0-2 % pour

une aiguille de 27-29 gauges, 10-15 % pour une aiguille de

20 gauges, 20-30 % pour une aiguille de 18 gauges (6).

Il est donc recommandé d’utiliser les aiguilles les plus fines et

d’introduire le biseau de l’aiguille longitudinalement pour

réduire au maximum les lésions des fibres élastiques longitudi-

nales de la dure-mère (5). Les aiguilles à bout conique sont éga-

lement à privilégier car moins traumatiques ; elles écartent les

fibres de la dure-mère et sont associées à un risque plus faible

de céphalées.

Ces céphalées apparaissent dans les heures, voire les jours

qui suivent la ponction. Typiquement postérieures, elles peuvent

s’étendre en avant jusqu’à la région frontale, voire les épaules.

Des nausées ou des vomissements les accompagnent, surtout si

elles sont intenses. Elles persistent de 4 heures à 7 jours. Le trai-

tement repose sur l’hydratation, le repos au lit et les analgésiques

classiques. Cependant, si elles persistent, un blood-patch épi-

dural peut être proposé (7). Lors de céphalées intenses, certains

auteurs utilisent la caféine orale ou intraveineuse (5).

Biopsie transthoracique

La biopsie transthoracique d’une masse intrathoracique réalisée

avec une aiguille fine est en général un acte peu douloureux.

Cependant, en cas de tumeur neurogénique, des douleurs intenses

peuvent être associées (8).

Biopsie prostatique transrectale

Dans une étude prospective, 16 % des patients présentaient une

douleur modérée ou sévère, et 19 % refusaient cette procédure

sans anesthésie (9). Le blocage des nerfs prostatiques par voie

transrectale guidé par échographie est efficace pour limiter la

douleur (10).

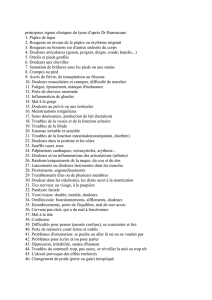

Tableau II. Syndromes douloureux aigus liés au cancer (2).

Douleurs aiguës associées aux actes diagnostiques

et thérapeutiques

✓

Douleurs aiguës associées aux actes diagnostiques

– Céphalées après ponction lombaire

– Biopsie transthoracique

– Prélèvement artériel ou veineux

– Biopsie ostéomédullaire

– Ponction lombaire

– Colonoscopie

– Myélogramme

– Biopsie percutanée

✓

Douleurs aiguës postopératoires

✓

Douleurs aiguës associées aux actes thérapeutiques

– Drainage pleural

– Embolisation tumorale

– Cathétérisme vésical suprapubien

– Cathéter intercostal

– Pose de sonde de néphrostomie

– Cryochirurgie

✓

Douleurs aiguës associées aux techniques analgésiques

– Infiltration d’anesthésiques locaux

– Injection de morphinique

– Céphalées des morphiniques

– Syndrome d’hyperalgésie après injection

spinale de morphinique

– Injection péridurale

– Strontium 89

Douleurs aiguës associées au traitement anticancéreux

✓

Douleurs aiguës lors d’une perfusion

de chimiothérapie

– Douleur de la perfusion intraveineuse

Spasme veineux

Phlébite chimique

Extravasation

Réaction aux anthracyclines

– Chimio-embolisation artérielle hépatique

– Chimiothérapie intrapéritonéale

✓

Douleurs aiguës associées à une chimiotoxicité

– Mucites

– Corticoïdes et douleur du périnée

– Arthralgie du Taxol

®

– Pseudorhumatismes des corticoïdes

– Neuropathies périphériques douloureuses

– Céphalées

Syndrome méningé du méthotrexate intrathécal

Thromboses veineuses de la dure-mère associées

à la L-asparaginase

Céphalées de l’acide transrétinoïque

– Douleurs diffuses osseuses

Acide transrétinoïque

Facteurs de stimulation des colonies ostéomédullaires

– Douleurs thoraciques angineuses

du 5-fluorouracile

– Syndrome palmoplantaire

– Gynécomastie postchimiothérapie

– Ischémie digitale aiguë

✓

Douleurs aiguës associées au traitement

par hormonothérapie

– Hormonothérapie du cancer de la prostate

– Hormonothérapie du cancer du sein

✓

Douleurs aiguës associées à l’immunothérapie

– Douleurs de l’interféron

✓

Douleurs aiguës associées aux facteurs

de croissance

– Érythropoïétine

– Facteurs de croissance médullaire

✓

Douleurs aiguës associées à la radiothérapie

– Douleurs incidentes lors de la mobilisation

– Mucites oropharyngées

– Lésions aiguës intestinales et proctologiques

– Plexopathies brachiales précoces

– Myélopathie subaiguë

– Strontium

89

Douleurs aiguës associées à une infection

– Névralgie herpétique aiguë

Douleurs aiguës vasculaires

– Thrombose

– Thrombose veineuse profonde des membres inférieurs

– Thrombose veineuse profonde des membres supérieurs

– Obstruction de la veine cave supérieure

13

La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 1 - janvier-février 2006

Mammographies

La compression des seins lors d’une mammographie est associée

à des douleurs modérées rarement sévères (11).

Douleurs aiguës associées aux actes thérapeutiques

Douleurs postopératoires

Des recommandations pour la prise en charge de la douleur post-

opératoire permettent d’optimiser l’analgésie après une inter-

vention chirurgicale et de limiter sinon d’éviter la chronicisation

de cette douleur aiguë (12).

Douleurs associées à la cryochirurgie

La cryochirurgie du col de l’utérus peut entraîner des douleurs à

type de crampe et de contraction utérine (13).

Douleurs lors d’actes de radiologie interventionnelle

La radiologie interventionnelle est l’une des voies possibles de

la prise en charge antalgique. Lorsque le site ou le point de

départ douloureux a été individualisé, elle permet d’aborder

l’organe en cause par des approches variées : vasculaire,

ponction directe. Le guidage et le repérage utilisent les différents

appareillages radiologiques : radiologie numérisée avec scopie,

scanner, échographie. En cancérologie, elle est devenue une

véritable alternative thérapeutique pour des patients douloureux,

souvent affaiblis, en raison de sa faible morbidité et de son effi-

cacité. Les gestes sont en effet peu invasifs et rapides. Ses prin-

cipales méthodes sont l’embolisation artérielle, l’infiltration de

structures neurologiques (racines, plexus) et les injections

directes intratumorales (alcool, ciment). Cependant, ces actes

nécessitent souvent, pendant leur déroulement, une analgésie

profonde et un suivi postinterventionnel attentif, leur objectif

étant le soulagement de la douleur initiale en évitant toute iatro-

génicité péjorative (14). Lors d’une embolisation tumorale, des

douleurs peuvent apparaître (15).

Douleurs associées aux actes thérapeutiques analgésiques

Infiltration d’anesthésiques locaux

L’infiltration sous-cutanée et intradermique d’un anesthésique

local de type lidocaïne entraîne une sensation brève et intense de

brûlure avant l’installation de l’anesthésie. Des moyens prophy-

lactiques simples ne doivent pas être oubliés en pratique quoti-

dienne, comme l’application du patch Emla®(16) ou, chez

l’enfant, l’inhalation du mélange équimolaire oxygène-protoxyde

d’azote (Kalinox®) (17).

Infiltration d’opioïdes

Les injections sous-cutanées de morphine, très utilisées en

routine, sont douloureuses. Les injections intramusculaires le

sont encore plus et cette voie ne doit plus être utilisée. La dou-

leur dépend du volume injecté et des caractéristiques chi-

miques du morphinique utilisé. Des réactions inflammatoires

peuvent être associées et majorer la douleur, notamment avec

des morphiniques comme la méthadone cependant non utili-

sés par cette voie d’administration en France. L’association

de corticoïdes lors de l’injection pourrait limiter ces réactions

locales (18).

Les injections répétées lors de douleurs incidentes doivent faire

changer la voie d’administration (orale ou intraveineuse).

Céphalées des opioïdes

Les patients développent parfois des céphalées diffuses après la

prise du traitement morphinique. Celles-ci seraient dues à une

libération d’histamine induite par les opioïdes.

Syndrome d’hyperalgésie induit par les opioïdes par voie spinale

L’injection intrathécale ou épidurale de fortes doses d’opioïdes

peut parfois entraîner des douleurs du périnée, de la ceinture pel-

vienne et des membres inférieurs, plus rarement des myoclonies

ou un priapisme (19).

Douleurs des injections épidurales

Des douleurs dorsales, pelviennes ou des membres inférieurs

peuvent être majorées ou déclenchées par une injection ou une

perfusion intrathécale. L’incidence de cette douleur est d’envi-

ron 20 % (20).

DOULEURS AIGU

Ë

S ASSOCIÉES AUX TRAITEMENTS

ANTICANCÉREUX

Douleurs lors des perfusions de chimiothérapie

Perfusions intraveineuses

La douleur au site de perfusion de drogues cytotoxiques est fré-

quente. Quatre situations peuvent être distinguées. Les spasmes

veineux peuvent être limités après l’application de compresses

chaudes ou la réduction du débit de la perfusion. Les phlébites

chimiques peuvent être secondaires à des chimiothérapies cyto-

toxiques (amarsarcine, dacarbazine, carmustine, vinorelbine), à

la perfusion de chlorure de potassium ou de solutions hyperos-

molaires. Une ligne érythémateuse et une douleur apparaissent.

L’extravasation du produit cytotoxique, complication plus

sérieuse, est à l’origine d’une douleur intense, avec desquama-

tion et ulcération (21). Un échauffement bref peut être associé à

l’administration intraveineuse d’anthracyclines, notamment la

doxorubicine. Il peut être contemporain d’une urticaire locale et

certains patients décrivent une douleur (22).

Perfusion de l’artère hépatique

L’infusion cytotoxique au niveau de l’artère hépatique est sou-

vent liée à des douleurs diffuses abdominales (23). Une infu-

sion continue peut amener à une douleur persistante. L’inter-

ruption du traitement fait disparaître la douleur. Un effet dose

est probable, certains patients tolèreront en effet de nouveau

l’infusion à des doses plus faibles par la suite. Chez certains

patients, la douleur est liée à une lésion ulcérée gastrique ou à

une inflammation des voies biliaires.

Chimiothérapie intrapéritonéale

La douleur est une complication fréquente des chimiothéra-

pies intrapéritonéales. Une douleur abdominale brève, asso-

ciée à une sensation de gonflement, de ballonnement, est

décrite chez 25 % des patients (24). Environ 25 % de ces

MISE AU POINT

14

La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 1 - janvier-février 2006

patients ont une douleur sévère nécessitant un traitement mor-

phinique ou l’arrêt du traitement. La douleur est due à un

épanchement séreux ou à une infection. Cette complication est

fréquente avec des molécules comme les anthracyclines

(mitoxantrone, doxorubicine) ou le paclitaxel mais elle l’est

moins avec le 5-flurouracile ou le cisplatine.

Chimiothérapie ou immunothérapie intravésicales

Une irritabilité vésicale ou des signes transitoires de cystite peu-

vent apparaître.

Douleurs aiguës liées à une chimiotoxicité

Mucites

Des mucites sévères sont pratiquement systématiques lors d’une

chimiothérapie ou d’une radiothérapie aplasiante. Le plus sou-

vent localisées au niveau de la cavité orale, du pharynx, elles peu-

vent s’étendre vers l’œsophage, l’estomac ou l’intestin, entraî-

nant d’autres types de douleurs (odynophagie, dyspepsie,

diarrhées). Des surinfections à Candida albicans ou Herpes sim-

plex sont fréquentes. Les mucites sévères nécessitent un traite-

ment local mais aussi une analgésie systémique. Récemment,

ont été utilisés l’analgésie autocontrôlée par le patient, la cap-

saïcine orale et le tétrachlorodécaoxyde (25).

Inconfort périnéal secondaire aux corticoïdes

Une sensation brève de brûlure du périnée est décrite par certains

patients après perfusion rapide de fortes doses de dexaméthasone

(20 à 100 mg) (26). L’injection lente évite cet effet.

Pseudorhumatismes des stéroïdes

Le sevrage des corticostéroïdes peut entraîner un syndrome dou-

loureux associant des myalgies et des arthralgies, rapidement ou

de façon plus retardée après l’arrêt du traitement. La prise de cor-

ticoïdes peut être au long cours ou de durée brève. Le mécanisme

physiopathologique est peu connu. Il semble que le sevrage sen-

sibilise les mécanorécepteurs et les nocicepteurs musculaires et

articulaires. Il convient alors de réintroduire le traitement à dose

supérieure puis de l’interrompre plus progressivement (27).

Neuropathies périphériques douloureuses

Des neuropathies périphériques douloureuses aiguës ou subaiguës

peuvent être induites par la chimiothérapie, de façon dose-dépen-

dante. Elles sont habituellement associées au cisplatine, aux vinca-

alcaloïdes (plus particulièrement la vincristine) ou au paclitaxel (28).

D’autres tableaux douloureux aigus probablement neuropathiques

associant des douleurs des membres, des mâchoires, de l’abdo-

men peuvent apparaître et durer quelques heures ou jours. La vin-

cristine peut être à l’origine de douleurs orofaciales trigéminées

ou dans le territoire du nerf glosso-pharyngien chez 50 % des

patients au début du traitement. Dans 50 % des cas, la douleur

est sévère ; elle dure 1 à 3 jours. Elle peut réapparaître, mais elle

est alors moins intense (29).

Céphalées

Le méthotrexate injecté par voie intrathécale entraîne un syn-

drome méningé intense chez 5 à 50 % des patients. Les cépha-

lées sont prédominantes, mais des vomissements, une raideur de

nuque, de la fièvre, des troubles de conscience peuvent apparaître.

Ces symptômes surviennent dans les heures qui suivent l’injec-

tion et persistent plusieurs jours. Les patients les plus à risque

sont ceux ayant déjà eu de multiples injections et ceux présen-

tant des métastases méningées (30).

L’administration systémique de L-asparaginase est à l’origine

d’une thrombose des veines intracérébrales ou des sinus veineux

duraux chez 1 à 2 % des patients (31). Cette complication appa-

raît typiquement après quelques semaines de traitement. Elle est

expliquée par une réduction des protéines impliquées dans la

coagulation et la fibrinolyse. Les céphalées sont donc le pre-

mier symptôme, complété parfois par une hémiparésie, un

délire, une paralysie des nerfs crâniens, des vomissements. Des

examens complémentaires radiologiques sont indispensables

en urgence.

L’acide transrétinoïque peut également provoquer des cépha-

lées intenses transitoires.

Douleurs osseuses diffuses

Elles sont le fait de l’acide transrétinoïque. Elles sont d’intensité

variable et associées à une neutrophilie transitoire. La douleur

serait due à une expansion de la moelle osseuse comme cela a éga-

lement été observé après l’administration de facteurs de stimula-

tion médullaires (32).

Arthralgies et myalgies induites par le paclitaxel

Des myalgies et/ou arthralgies sont observées chez 10 à 20 % des

patients recevant du paclitaxel 1 à 4 jours après l’administration.

Elles persistent pendant 3 à 7 jours (33).

Douleurs thoraciques angineuses induites

par le 5-fluorouracile (5-FU)

Des douleurs ischémiques thoraciques apparaissent après perfu-

sion continue de 5-fluorouracile, d’autant plus que les patients

présentent déjà une pathologie coronarienne connue. Le méca-

nisme le plus probable est un vasospasme (34).

Syndrome érythrodysesthésique palmoplantaire

Après perfusion de 5-FU, peut apparaître, dans 40 à 90 % des

cas, une douleur à type de brûlure, de picotement des paumes

des mains et de la voûte plantaire suivie d’un rash érythéma-

teux de même localisation. Le rash se caractérise par un éry-

thème soudain, intense, bien localisé, puis des bulles, une

desquamation et la guérison apparaissent. La physiopatholo-

gie de ce syndrome n’est pas connue. Des mesures sympto-

matiques suffisent au traitement (35). Ces manifestations peu-

vent survenir également après perfusion de doxorubicine.

Gynécomastie après chimiothérapie

Une gynécomastie peut apparaître après un délai de 2 à 9 mois.

Elle disparaît spontanément après quelques mois. Une pertur-

bation de la sécrétion androgène après cytotoxiques est le méca-

nisme le plus probable. Chez les patients porteurs de cancer

des testicules, elle doit être différenciée des gynécomasties en

rapport avec une récidive précoce (36).

15

La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 1 - janvier-février 2006

Ischémie aiguë digitale après chimiothérapie

Des phénomènes de Raynaud ou des ischémies transitoires des

orteils sont une complication fréquente lors de la prise de bléo-

mycine, de vincristine ou de cisplatine. Une ischémie digitale irré-

versible avec gangrène a été rapportée après bléomycine (37).

Douleurs aiguës associées à l’hormonothérapie

Ces douleurs sont associées au LHRF (Luteinizing Hormone

Releasing Factor) dans les cancers de la prostate dans 5 à 25 %

des cas : elles se présentent comme une exacerbation de douleurs

osseuses ou de rétention urinaire dans la première semaine de trai-

tement, et durent une à trois semaines. La coadministration

d’antagonistes des androgènes au début du traitement par LHRF

prévient la symptomatologie (38).

Douleurs induites par l’hormonothérapie

dans les cancers du sein

Des douleurs musculaires et osseuses brutales, diffuses, peuvent

débuter dans les heures ou les semaines qui suivent le début du

traitement. Elles peuvent être associées à un érythème autour de

métastases cutanées, à des perturbations de la fonction hépatique,

et à une hypercalcémie (39).

Douleurs associées à l’immunothérapie

Douleurs aiguës de l’interféron

La plupart des patients développent un tableau aigu associant de

la fièvre, des myalgies et arthralgies, des céphalées, des frissons.

Précoce dès le début du traitement, il s’améliore au cours du trai-

tement. La sévérité dépend du type d’interféron, de la voie

d’administration, de la dose et du protocole. Ces symptômes sont

améliorés par l’administration préalable d’acétaminophène.

Douleurs associées aux facteurs de croissance

Elles correspondent aux douleurs musculo-squelettiques des fac-

teurs de stimulation des cellules souches médullaires.

Douleurs lors de l’injection d’érythropoïétine (EPO)

Des douleurs sont associées à l’injection sous-cutanée d’EPO

dans 40 % des cas (40).

Douleurs aiguës associées à la radiothérapie

Des douleurs incidentes peuvent être déclenchées lors du trans-

port ou de la mobilisation pour la radiothérapie.

Mucites oropharyngées

Elles sont fréquentes, parfois suffisamment intenses pour gêner

l’alimentation, et peuvent persister plusieurs semaines après la

fin de la radiothérapie.

Entérites ou recto-anites aiguës

Elles apparaissent chez 50 % des patients lors d’une radiothéra-

pie abdominale ou pelvienne. Les douleurs abdominales sont à

type de crampes et s’associent à des nausées ou des vomissements

et/ou à des douleurs avec ténesmes. Des diarrhées et des saigne-

ments surviennent lors de lésions proctologiques. Le tableau

s’améliore après la fin du traitement parfois en 2 à 6 mois (41).

Plexopathies brachiales précoces

Des plexopathies brachiales transitoires ont été décrites immé-

diatement après radiothérapie de cancer du sein. L’incidence de

ce phénomène est estimée à 1,4 à 20 %. Des paresthésies sont plus

fréquentes que des douleurs ou des troubles moteurs. Leur surve-

nue ne préjuge pas de celle d’une plexopathie chronique (42).

Myélopathie subaiguë postradique

Elle apparaît dans les semaines ou les mois qui suivent la fin du

traitement. Elle disparaît le plus souvent spontanément après une

période de 3 à 6 mois.

Les radioéléments

Le strontium89, le rhenium186 et le samarium153, administrés lors

de métastases osseuses, peuvent aggraver un tableau douloureux

de façon transitoire 1 à 2 jours après l’administration et pendant

3 à 5 jours chez 15 à 20 % des patients (43).

DOULEURS AIGUËS ASSOCIÉES À UNE INFECTION

C’est le cas des névralgies herpétiques aiguës. La douleur pré-

cède en général de plusieurs jours l’éruption et peut parfois sur-

venir sans aucune lésion cutanée. La douleur est lancinante ou

continue et disparaît en deux mois. Au-delà, on parle de névral-

gie postherpétique. Le dermatome est souvent en rapport avec

la localisation initiale du cancer : au niveau lombosacré pour

les tumeurs génito-urinaires, au niveau thoracique pour les can-

cers pulmonaires ou mammaires, au niveau cervical pour les

maladies hématologiques. Le risque de développer une névral-

gie est multiplié par deux en cas d’irradiation antérieure du der-

matome (44).

DOULEURS AIGUËS ASSOCIÉES AUX THROMBOSES

VEINEUSES PROFONDES

Les thromboses sont la complication la plus fréquente et la

deuxième cause de décès chez les patients cancéreux (45). Les

localisations les plus à risque sont les tumeurs du pelvis, les can-

cers du pancréas et de l’estomac, les cancers du sein avancés et

les tumeurs cérébrales. Les thromboses peuvent précéder le dia-

gnostic de plusieurs mois ou années. Le contexte postopératoire,

la chimiothérapie et l’hormonothérapie sont également des fac-

teurs de risques de thrombose.

Les veines des membres inférieurs sont le plus souvent throm-

bosées ; dans 2 % des cas, il s’agit des veines des membres supé-

rieurs. L’obstruction de la veine cave supérieure est le plus sou-

vent en rapport avec une compression extrinsèque par des

adénopathies médiastinales. La thrombose de la veine mésenté-

rique est le plus souvent associée à un état d’hypercoagulabilité.

ACCÈS DOULOUREUX TRANSITOIRES CHEZ LES PATIENTS

DOULOUREUX RECEVANT DES OPIOÏDES

Ces événements ont une prévalence élevée dans différentes études

(64 à 81 %) (46). Le terme “break through” signifie douleur qui

“traverse” l’analgésie.

6

6

7

7

1

/

7

100%