LEXIQUE DE LA LITTÉRATURE DIDACTIQUE (1330

LEXIQUE DE LA LITTÉRATURE DIDACTIQUE

(1330-1500)

(SIMON DE PHARES, GERSON, OLIVIER DE LA HAYE, PHILIPPE DE

MÉZIÈRES, ÉVRART DE CONTY, HECTOR DE CHARTRES, CORBECHON,

FUSORIS, Régime de santé, Somme abrégée de théologie, Songe du Vergier,...)

Hiltrud GERNER

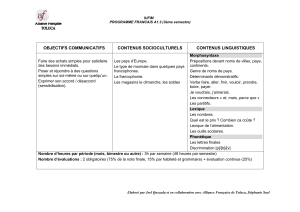

I. LA LITTÉRATURE DIDACTIQUE

Le présent Lexique du vocabulaire de la littérature didactique a été élaboré dans le cadre des travaux

préparatoires à la rédaction du Dictionnaire du Moyen Français. Il se compose de 37 textes d’importance

variable (de 5 à 800 pages), dont sept ont été saisis intégralement et trente ont fait l’objet d’un relevé sélectif de

vocables.

Ces textes appartiennent à un genre littéraire rarement étudié, d’autant moins étudié que la plupart de

ces écrits, jusqu’à une période récente, étaient d’un accès difficile. Il a donc paru intéressant de les examiner non

seulement du point de vue de la terminologie spécifique du ou des domaines traités mais aussi pour le

vocabulaire commun qui dans certains traités se révèle plus spontané que dans des oeuvres à ambition littéraire.

Par la variété de ses domaines, ce corpus textuel peut paraître hétérogène. Cependant, malgré son

apparence à première vue disparate, on peut dégager des aspects du savoir, de l’expérience, de la vie sociale (tels

que la religion, l'astronomie, la médecine, les plantes, la politique, le droit, etc.) qui apparaissent de manière

dominante dans bon nombre d'écrits. Ces disciplines, aujourd'hui cloisonnées, ne sont pour l'homme médiéval

que des manifestations multiformes de l'harmonie de l'univers en tant que création divine. Chaque auteur, tout en

traitant essentiellement d'un domaine, maîtrise souvent aussi tous les autres et les associe à ses propos.

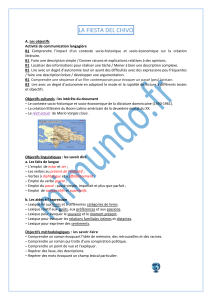

On peut ainsi, à partir du corpus examiné ici, déterminer plusieurs grands domaines connexes : en

premier lieu, l'astronomie (Evrart de Conty, Fusoris, Le Pèlerin de Prusse, Simon de Phares et une partie de

l'œuvre de Corbechon) qui, prise dans le sens de mécanique céleste, est en accord avec la vision du monde de la

théologie ; les quatre éléments du cercle sublunaire d'où résultent les complexions humaines (Evrart de Conty,

Ciboule, Olivier de La Haye) touchent aussi, outre les deux domaines cités, la médecine ; de même, l'aspect

interprétatif de l'astronomie qu'est l'astrologie sert cette discipline, par exemple pour déterminer les jours

critiques qui conditionnent l'issue d'une maladie (Régime de santé, Simon de Phares).

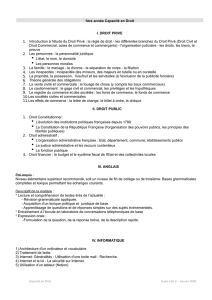

Un deuxième domaine important est le droit (droit romain, droit canon, droit coutumier) ; les thèmes

abordés sont essentiellement les fonctions civiles et ecclésiastiques, les impôts, l'administration des eaux et des

forêts, l'exploitation forestière, les redevances et les amendes (Le Songe du Vergier, Philippe de Mézières,

Hector de Chartres).

D'autres vocabulaires relevés sont plus spécifiques ; ils concernent les échecs (Evrart de Conty,

Philippe de Mézières), l'héraldique (Bestiaire héraldique, Le Songe du Vergier), la parenté (Sacrement du

mariage) ; le vocabulaire courant (le corps humain, les vêtements, les aliments, le mobilier, etc.) est énuméré

dans un but pédagogique dans La Manière du langage.

Le vocabulaire le mieux représenté ici, et peut-être le plus technique, est celui de

l'astronomie/astrologie (domaine abrégé ASTR. en raison de l'emploi indifférencié des deux). En particulier, les

cinq auteurs cités plus haut ont permis une moisson abondante de mots, de syntagmes et de sens propres à ce

domaine.

Mais en définitive, peu importait au fond la cohérence interne du corpus ; la visée de ce travail était

l'analyse lexicologique de son vocabulaire et le résultat était destiné à rejoindre l'œuvre collective, le

Dictionnaire du Moyen Français, dont l'intention était la représentation la plus large de tous les parlers de

l'époque. Cet objectif n'étant pas réalisable à court terme, l'équipe du Moyen Français a choisi de publier ces

travaux individuellement sur support papier et de les rendre électroniquement accessibles, cumulés dans une

base lexicale.

II. ÉTABLISSEMENT DE LA NOMENCLATURE

Le Lexique de la littérature didactique reflète, à échelle réduite, les mêmes composantes textuelles que

le DMF : il se compose de textes "intégraux" et de textes "partiels".

La charpente de la nomenclature du Lexique est fournie par les sept textes à saisie intégrale, c'est-à-

dire, pour le domaine de la religion, par :

- les deux éditions des sermons de Gerson

- le Sacrement du mariage

- la Somme abregiet de théologie

- le Livre de sainte méditation de R. Ciboule

et, pour le domaine de la médecine et de l'astrologie/astronomie, par :

- le Poëme sur la grande peste d'Olivier de La Haye

- le Recueil des plus célèbres astrologues de Simon de Phares.

Tous les faits relevés dans les concordances fournies pour ce corpus sont enregistrés dans le Lexique

selon la méthode du DMF, à l'exception des mots grammaticaux. On y trouve donc aussi bien le vocabulaire

général que les hapax, les fantaisies d'auteur, voire les mots fantômes, signalés comme tels et, si possible, traités

à l'endroit qui leur convient.

Ce premier lot de vocables est complété par des vocabulaires provenant de textes "partiels". La

sélection de ce complément s'est effectuée selon des critères définis pour la constitution des fonds documentaires

du DMF, dont l'appréciation reste certes subjective au moment de la lecture, mais qui, au stade de la rédaction,

s'est révélée le plus souvent pertinente. Il était ainsi proposé de retenir en priorité :

- les mots, lexies, formes difficiles et qui du fait même exigent une glose ; en particulier les "faux amis",

mots trompeurs en raison de leur proximité avec le français actuel ;

- les mots, lexies, formes, constructions ou sens rares (c'est-à-dire supposés tels en moyen français) ;

- les mots, lexies, formes, constructions ou sens innovateurs à la date du texte, ou au contraire, en voie de

désuétude, en veillant en particulier aux "premières attestations" ;

- les mots, lexies ou formes apparaissant dans des contextes propres à en éclairer le sens, soit qu'ils

comportent une glose, soit qu'ils présentent un ou plusieurs synonymes ou antonymes.

Ainsi, l'apport des "Partiels" saisis s'élève à environ 9 800 exemples retenus.

Néanmoins, devant l'accroissement des données, il devint vite clair qu'il fallait faire des choix. Le

moins regrettable nous a semblé de supprimer des mots très courants et par ailleurs bien représentés dans la base

des textes intégraux. De ce fait, à partir de la lettre E, les mots à haute fréquence qui ne répondaient à aucun des

critères retenus pour la sélection des "Partiels", n'ont plus donné lieu à un article.

Certains de ces mots très fréquents étaient d’ailleurs déjà traités sous forme d'articles-pilotes pour le

DMF, intégrant, entre autres, des exemples de quelques-uns de nos textes, extraits de la base des "textes

intégraux" ; c'est seulement lorsque notre corpus des "textes partiels" apportait des faits nouveaux que ceux-ci

étaient inscrits à la nomenclature de notre Lexique ; dans ce cas, nous avons, dans la mesure du possible, suivi le

canevas proposé en l'adaptant le cas échéant (articles complétés : avoir, beau, bien, bon, chose, devoir, Dieu,

dire, grand, laisser, mettre, vouloir).

L'ensemble des vocables sélectionnés, lemmatisés et interclassés, a abouti, dans le cas de ce Lexique, à

une nomenclature d'environ 10 200 vedettes qui, compte tenu des renvois, donnent lieu à environ 9 250 articles

développés. Mais avant d'arriver à cette ultime étape, se posait la question des critères de lemmatisation.

1. Le choix des graphies

Pour tenir compte non seulement de la dispersion des variantes morphologiques mais aussi de

l’instabilité graphique du moyen français, le DMF a adopté un certain nombre de règles que le présent Lexique a

continué à appliquer pour sauvegarder la cohérence interne tandis que celles du DMF se sont affinées au fur et à

mesure que progressait la rédaction.

La première option prise était celle de la modernisation, chaque fois que le mot ou un mot de la même

famille existe encore en français moderne. En ce qui concerne l’utilisation des signes diacritiques, l’emploi de

l’accent circonflexe a été proscrit ; il est remplacé par -s- lorsque l’étymologie le justifie ; la voyelle est doublée

quand l’accent provient de la réduction d’une diphtongue due à la chute de la dentale intervocalique (aage

<*aetaticum, option maintenue dans le Lexique, mais supprimée dans les normes du DMF). Les accents aigu et

grave sont utilisés selon les règles du français moderne à l'exception du maintien de -s- dans les préfixes issus de

ex-, dis-, trans-, pour éviter les disparates dans les traitements des préfixes selon la continuité ou la disparition

de la famille en français moderne (on enregistre ainsi esbaïr, esbanoyer, esbattement, esbeurré...)

Pour les mêmes raisons, on maintient le -s- étymologique des mots avec e épenthétique dans escaille,

escarlate, escolier comme dans escamel, escandle ou eschelle, eschelon...

Dans les cas où ni le mot ni aucun autre mot de la famille ne survivent en français moderne, on se

rapproche de la graphie du Tobler-Lommatzsch en modernisant toutefois certaines graphies et notamment les

suffixes.

2. Le Traitement des homographes

Comme pour les dictionnaires du français moderne, l'étymologie intervient dans la décision de

regroupement ou de dégroupement des homographes : dès lors que le FEW révèle deux étymons différents, les

entrées sont multiples :

apert1 < aperire limon1 < limus tourbe1 "foule" < turba

apert2 < expertus limon2 < lem- tourbe2 "tourbe" < *turba

limon3 < limun

Un dernier exposant peut être affecté à une variante graphique qui renvoie à la forme canonique

retenue :

MONASTIQUE1

MONASTIQUE2, v. MONOSTIQUE

III. LES INFORMATIONS MÉTALINGUISTIQUES

1. La Structure des articles

La vedette, dont la graphie est établie selon les options prises globalement pour l'ensemble de la

nomenclature, est suivie de sa catégorie grammaticale. Au cas où le genre d'un substantif n'est pas déductible de

sa forme ou de ses attestations textuelles, l'information est laissée en blanc .

Le champ sous la vedette est réservé aux dictionnaires ; le Lexique continue ici la première consigne,

qui voulait que l'on y indique la graphie du Tobler-Lommatzsch (T-L) (même si elle se contente de renvoyer à

Godefroy) ; à défaut, celle de Godefroy (GD), à défaut celle du Complément de Godefroy (GDC). Le DEAF est

cité pour les mots figurant dans les fascicules G et H et le FEW est mis systématiquement avec mention du tome,

de la page et de l'étymon. Lorsqu'un mot n'est attesté par aucun des dictionnaires de référence, on l'indique par

Ø.

Dans le cas d'un verbe, ce sont les critères syntaxiques qui structurent l'article. D'une façon générale, la

distinction formelle a la priorité sur la distinction sémantique chaque fois que cela est pertinent. L'ordre des

constructions, à l'intérieur de l'article, est dicté par la fréquence. Ces distinctions grammaticales structurantes

sont signalées par des chiffres romains, les emplois ou les nuances de sens, par des lettres capitales et des

chiffres arabes. 2. La Définition

Au stade des Lexiques qui devaient apporter les matériaux pour le Dictionnaire du Moyen Français, il

s'agissait avant tout de donner d'un mot la définition la plus exacte possible sans que la forme en soit strictement

codifiée. Néanmoins, nous nous sommes efforcée de suivre au plus près les recommandations pour le DMF afin

de faciliter le travail de synthèse.

Voici quelques règles que nous avons essayé d'observer :

- La définition est préférentiellement paraphrastique.

- La nature de la définition doit être identique à celle du défini, c'est-à-dire elle doit pouvoir se

substituer à lui dans les exemples.

- Dans le cas où le sens en moyen français est identique à celui du français moderne et s'il n'y a pas de

polysémie nécessitant une définition différenciatrice, on se contente de traduire par le même mot :

BLANC, adj.

"Blanc"

mais : ROUGE, adj. et subst. masc.

II. - Subst. masc.

A. - "La couleur rouge"

B. - "Le jaune de l'œuf"

3. Le Choix des exemples

Comment opérer un choix dans la masse des exemples, compte tenu des contraintes du calendrier et de

l'espace typographique disponible ?

Les exemples sélectionnés par la lecture des textes ("Partiels") étaient généralement admis d'office.

Mais, parmi ceux qui provenaient des textes à saisie intégrale, un deuxième tri s'imposait souvent en raison de

leur surabondance. Dans ce cas, nous avons veillé à ce que les attestations retenues (classées toujours

chronologiquement à l'intérieur d'une même subdivision) soient représentatives de l'étendue de la période et de

la diversité des auteurs ou des genres. En outre, chaque fois que cela était possible, nous avons choisi les

exemples les plus significatifs, ceux qui contiennent une glose, qui fournissent un contexte descriptif ou qui

donnent des synonymes ou des antonymes. Par ailleurs, une place importante est accordée à la syntagmatique, à

la phraséologie, à la paradigmatique et aux proverbes. Par un souci de complémentarité, nous renvoyons

fréquemment à des recueils de locutions ou de proverbes.

4. Les Renvois

Les renvois sont de deux natures ; ils indiquent des rapports de forme ou de sens.

Au niveau de la macrostructure, on trouve des renvois formels ; ils indiquent la graphie sous laquelle un

mot est traité :

ALEINE, v. HALEINE

ALPHIN, v. AUFIN

QUIEVRE, v. CHÈVRE

Au niveau de la microstructure, on rencontre différents types de renvois :

"V." renvoie à un autre article ; il est utilisé pour établir un lien morphologique :

BOURGAIN, subst. masc.

V. bourdaine.

CARACTE1, subst. masc.

V. caractère.

MOUVER, verbe trans.

V. mouvoir.

Il sert également à signaler des rapports sémantiques, en particulier pour des mots ou des sens rares

dont la définition est confortée par le sémantisme d'un mot de la même famille :

AIGU, adj.

[D'une couleur] "Vif, éclatant"

V. aguiser une couleur.

CHALINEUX, adj.

V. chaline.

Ces interprétations peuvent éventuellement être complétées par des renvois hors Lexique, introduits par

cf., placés dans les remarques à la fin d'un paragraphe :

ARBRE, subst. masc.

- Prov. [P. métaph. pour les grands hommes]

. Les hauts arbres reçoivent les grands vents.

. Les arbres tant plus sont-ils verts et hauts, de tant plus sont-ils abattus.

Rem. Dans le même sens, cf. DI STEF., 174a, s.v. clocher : Es haulz clochers les grans

vens font tors ; cf. Thesaurus proverbiorum Medii Aevi, t. 1, 1995, 393, s.v. Baum.

Le renvoi derrière un syntagme, une locution ou un proverbe indique que cette expression est traitée

sous ce vocable, mais signalée à cet endroit en raison du sens d'une de ses composantes.

Ainsi, on retrouve sous VENT le premier proverbe cité supra ::

B. - Au fig.,

- Les hauts arbres reçoivent les grands vents. V. arbre.

Les sens figurés de arbre et de vent sont traités respectivement chacun à son ordre alphabétique ; le

sens global et les exemples, en principe, ne sont donnés qu'une fois.

Pour tout groupement de mots, la règle de base veut qu'il soit traité sous l'entrée de son premier

substantif, à défaut sous son premier adjectif, à défaut sous l'adverbe, et en dernier lieu sous le verbe. Si le mot

du classement subit des substitutions, on range l'expression sous l'élément le plus stable en optant pour des

renvois croisés. Si un autre élément du groupe porte le sens, on fait l'entrée à ce mot ; ainsi les expressions

suivantes se trouvent toutes regroupées sous CLEF :

- Pouvoir des clefs/puissance des clefs

- Les clefs de discrétion

- Les (deux) clefs/la double clef (de saint Pierre)

- Office des deux clefs

- Clef (spirituelle)

- Clefs du saint sacrement de pénitence

- Faire la clef du roi

avec renvois sous office, pouvoir et puissance ; de même sous l'infinitif substantivé ouvrir (l'ouvrir et cloyre des

clefz de l'eglise de vostre Pere...), on renvoie à l'article clef.

Un autre rapport sémantique est implicitement établi par l'indication, après la définition, des éventuels

synonymes ou antonymes repérés dans le corpus textuel du Lexique :

AMÉNAGER, verbe

"Se loger, s'établir, faire des constructions ou des réparations dans son logement" (synon.

soi héberger, édifier, maisonner).

ESPÈRE, subst. fém.

ASTR. "Chacune des sphères fictives..." (synon. ciel).

- Première espère. "Sphère la plus proche..." (synon. cercle de la Lune/ciel de la Lune).

- Première espère. "La plus haute sphère..." (synon. premier mobile...).

ORCE, subst. fém.

"Côté gauche d'un navire, bâbord" ; puis "côté du vent" (anton. poge).

6

6

1

/

6

100%