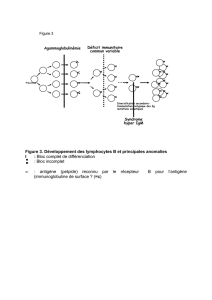

production des anticorps et diversite

Génération des récepteurs lymphocytaires à l’antigène Dr Belambri S. A

Production et Diversité des anticorps

Introduction :

Les récepteurs à l’antigène, que ce soit les immunoglobulines à la surface des cellules B ou

les récepteurs à la surface des cellules T, permettent aux lymphocytes de détecter la présence

d’antigènes dans leur environnement. Chaque récepteur de lymphocyte se trouve spécifique d’un

seul déterminant antigénique, et cette spécificité est déterminée par la séquence en acide aminés de

son site de liaison à l’antigène. Chaque individu possède des milliards de lymphocytes, dont

l’ensemble lui donne la capacité de réagir à une grande variété d’antigène. Cette vaste gamme de

spécificité de l’ensemble des récepteurs s’explique par la grande variabilité de la séquence en acide

aminés dans le site de liaison à l’antigène, constitué par la région variable (V) des chaines des

récepteurs. Un mécanisme génétique complexe et élégant est responsable de la production de ces

protéines hautement variables. Le génome dans sa totalité ne suffirait pas à coder chaque séquence

de chaine des récepteurs. En effet, ceci nécessiterait plus de gènes qu’il n’en existe au sein du

génome. Au lieu de cela, les régions V des chaines des récepteurs sont codées en plusieurs parties,

appelées segments de gènes. Ces segments sont assemblés dans le lymphocyte en développement

grâce à des recombinaisons génétiques pour former la séquence complète d’un gène de région

variable. La sélection d’un segment de gène s’effectue au hasard au cours du processus de

réarrangement et les différentes combinaisons possibles, en grand nombre, représentent la quasi-

totalité de la diversité du répertoire des récepteurs.

Le mécanisme de base du réarrangement des gènes produisant des séquences codant les

régions variables des chaines des immunoglobulines des cellules B et des récepteurs de cellules T

est commun. Dans le cas des cellules B, la région V réarrangée subit une modification additionnelle

appelée hypermutation somatique qui intervient lorsque les cellules B sont activées par la liaison

de l’antigène. Les régions C (constantes) présentent également une diversité fonctionnellement

importante mais plus limitée.

1. Les immunoglobulines :

Un anticorps ou une immunoglobuline (Ig) est une glycoprotéine synthétisée en réponse à un

antigène, capable de reconnaitre et de fixer l’antigène qui déclenche sa production. Les anticorps

sont présents dans le sérum sanguin, les liquides tissulaires et les muqueuses des vertébrés. Les

glycoprotéines sériques peuvent être classifiées en albumine, α-1 globuline, α-2 globuline, β-

globuline et en γ- globuline. Cette dernière classe représente en fait une classe hétérogène

d’immunoglobuline : Les IgG, les IgA, les IgM, les IgD. La plupart des anticorps du sérum font

partie de la classe des IgG. Les IgE, une cinquième classe d’Ig sont d’une faible concentration dans

le sang.

Génération des récepteurs lymphocytaires à l’antigène Dr Belambri S. A

2. Structure des immunoglobulines :

Toutes les immunoglobulines ont une structure de base faite de 4 chaînes polypeptidiques

reliées entre elles par des ponts disulfures (figure 1). Chaque chaine légère est faite environ de 220

acides aminés et chaque chaine lourde est constituée d’environ 440 acides aminés. Les chaines

légères et lourdes contiennent deux régions différentes, les régions constantes et les régions

variables. Les régions constantes (C

L

et C

H

) ont des séquences en acides aminés qui ne varient pas

d’une manière significative entre les anticorps d’une même classe. Les régions variables (V

L

et V

H

)

des anticorps possèdent des séquences différentes. Repliées ensembles, les régions variables V

L

et

V

H

forment le site de fixation de l’antigène. Les quatre chaines sont arrangées en forme d’un Y

flexible avec une région charnière. Cette région permet à l’anticorps de prendre des structures en

forme d’un T. La tige de cet Y est appelée fragment cristallisable (Fc) et contient le site par lequel

l’AC se fixe à un récepteur cellulaire approprié. Le sommet du Y consiste en deux fragments fixant

l’antigène (Fab pour antigen binding) qui se lient aux épitopes correspondants. Les fragments Fc

possèdent uniquement des régions constantes, tandis que les fragments Fab possèdent des régions

constantes et des régions variables (figure 1).

Figure 1 : Structure de base des immunoglobulines.

2. 1. Organisation des domaines :

Les chaines lourdes et légères contiennent plusieurs unités homologues de 100 à 110 acides

aminés. A l’intérieur de chaque unité ou domaine, des ponts disulfures forment une boucle de

quelques 60 acides aminés (figure 2). Des ponts disulfures intercaténaires lient entre les chaines

lourdes et légères. De façon plus spécifiques, il existe deux formes différentes de chaines légères :

les chaines λ et les chaines κ caractérisées par leur séquences carboxyliques terminales. Dans les

immunoglobulines humaines, la partie c-terminale de toutes les chaines κ est identique, cette région

est appelée le domaine constant C

L

. En ce qui concerne la chaine λ, il y a 4 séquences très

semblables qui définissent les sous-types λ

1

, λ

2

, λ

3

, λ

4

avec leurs régions constantes correspondantes

Cλ

1

, Cλ

2

, Cλ

3

, Cλ

4

. A l’intérieur du domaine variable de la partie N-terminale de la chaine légère

Génération des récepteurs lymphocytaires à l’antigène Dr Belambri S. A

sont situées 3 régions hypervariables ou régions complémentaires dont la séquence en acide

aminés varie plus souvent que celle du reste du domaine variable.

Dans les chaines lourdes, le domaine N-terminal suit un modèle de variabilité semblable à

celui des domaines Vλ et Vκ et est appelé le domaine V

H

. Cependant, ce domaine V

H

comporte 4

régions hypervariables. Les autres domaines de la chaine lourde sont appelés domaines constants

et désignés par C

H1

, C

H2

, C

H3

et parfois même C

H4

en commençant par le domaine adjacent au

domaine variable (figure). L’ensemble des domaines de la chaine lourde forme la région constante

C

H

.

La séquence en acides aminés de la région constante détermine la classe de la chaine lourde

correspondante. Chez l’humain, il existe 5 classes de chaines lourdes : γ, α, µ, δ et ε. Les propriétés

de ces chaines lourdes déterminent respectivement les 5 classes d’immunoglobuline à savoir : IgG,

IgA, IgM, IgD et IgE. Chaque classe d’Ig diffère par ses propriétés générales se demi-vie, sa

distribution dans l’organisme et son interaction avec les autres composants des systèmes défensifs

de l’hôte.

Figure 2 : Domaines des chaines lourdes et légères des immunoglobulines.

2. 2. Fonctions des immunoglobulines :

Chaque extrémité de l’immunoglobuline a un rôle différent. Les régions Fab sont impliquées

dans la fixation à l’antigène, tandis que la région Fc sert à la fixation à différentes cellules de l’hôte,

à certaines cellules phagocytaires ou au premier composant du système du complément. La fixation

de l’anticorps à l’antigène n’entraine pas la destruction de l’antigène, du microorganisme, de la

cellule ou de l’agent auxquels il est attaché. L’anticorps sert plutôt à marquer et à identifier la cible.

Par exemple, les bactéries qui sont recouvertes d’anticorps sont de meilleures cibles pour la

phagocytose par les PMNs et les macrophages. Cette modification de la surface des bactéries, virus

et autres particules de façon à ce qu’ils soient phagocytés plus facilement est appelées

opsonisation.

Génération des récepteurs lymphocytaires à l’antigène Dr Belambri S. A

2. 3. Classes d’immunoglobulines :

2. 3. 1. Les IgG :

Ce sont les Ig majeures du sérum humain formant 80% du contenu en Ig. L’IgG est présente

dans le plasma sanguin et les liquides tissulaires. Les IgG agissent contre les bactéries et les virus en

opsonisant les envahisseurs et en neutralisant les toxines. C’est aussi l’Ig qui active la voie classique

du complément. L’IgG es la seule g capable de traverser le placenta et de fournir une immunité in

utero et au nouveau né à la naissance.

Il y a 4 sous classes d’IgG (IgG1, …, IgG4) qui varient chimiquement par la composition

des chaines, le nombre et l’arrangement des ponts disulfures intercaténaires (figure 3). Environ 65%

du total des IgG sont des IgG1 et 23% sont des IgG2. Les différences entre ces différentes sous

classes se traduisent obligatoirement par des différences fonctionnelles.

Figure 3 : Structure des IgG.

2. 3. 2. Les IgM :

Elles représentent environ 10% de la population des Ig. Ce sont des polymères de cinq

monomères (pentamère) (figure 4). Ces monomères sont organisés en roue avec les fragments Fc au

centre, et ils sont maintenus par une protéine spéciale, la chaine J (pour Joining). L’IgM est la

première Ig synthétisée au cours de la maturation des cellules B. L’IgM est sécrétée dans le sérum

au cours de la réaction primaire. Comme les IgM sont encombrantes, elles ne quittent pas le

système circulatoire et ne franchissent pas la barrière placentaire. Les IgM agglutinent les bactéries,

Génération des récepteurs lymphocytaires à l’antigène Dr Belambri S. A

activent le complément par la voie classique et augmentent l’ingestion des pathogènes par les

cellules phagocytaires.

Figure 4 : Structure des IgM.

2. 3. 3. Les IgA :

Elles représentent environ 15% de l’ensemble des Ig. Certaines IgA sont présentes dans le

sérum en tant que monomères avec deux chaines légères et deux chaines lourdes. Cependant, la

plupart des IgA se présentent dans le sérum sous de dimères maintenus par une chaine J (figure 5).

La caractéristique particulière des IgA est leur association aux muqueuses sécrétoires. L’IgA

acquiert une protéine appelée pièce sécrétoire au cours de son transport depuis le tissu lymphoïde

associé aux muqueuses jusqu’aux surfaces mucosales (figure 5).

Les IgA sont détectées dans la salive, les larmes et le lait où elles jouent un rôle dans majeur

en protégeant la surface des tissus contre mes microorganismes infectieux. Par exemple, les IgA du

lait maternel aident à protéger les nouveaux nés. Dans l’intestin, les IgA s’attachent aux virus, aux

bactéries et aux protozoaires parasites tels qu’Entamoeba histolytica. Cette action empêche

l’adhérence du pathogène et l’invasion du tissu de l’hôte.

Figure 5 : Structures des IgA.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%