Facteurs prédictifs de la réponse à la chimiothérapie : D

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 3 - juillet-août-septembre 2008

Dossier médicaments anticancéreux

Dossier médicaments anticancéreux

111

RÉSUMÉ 왘

Le séquençage du génome humain apporte de nouveaux

outils pour l’individualisation de la chimiothérapie des

cancers, d’abord grâce à l’identi cation de polymorphismes

constitutionnels des gènes impliqués dans le métabolisme

ou dans l’activité des médicaments anticancéreux (pharma-

cogénétique), ensuite grâce à l’exploration des mutations

oncogéniques des tumeurs des pro ls d’expression des

gènes tumoraux et de leurs liens avec la chimiosensibilité

et la chimiorésistance (pharmacogénomie). Aux quelques

polymorphismes connus de longue date pour jouer un

rôle dans la toxicité des agents anticancéreux (thiopu-

rine méthyltransférase, glutathion S-transférases) se sont

ajoutés plus récemment des polymorphismes fonctionnels

au niveau des gènes codant pour les protéines-cibles de

certains médicaments (thymidylate synthase), au niveau

des gènes de réparation de l’ADN (XPD) ou au niveau des

protéines de transport (MDR1), qui peuvent jouer un rôle

au niveau de la réponse tumorale. Par ailleurs, la recherche

de corrélations entre pro ls d’expression génique et chimio-

sensibilité a été engagée sur les modèles in vitro du National

Cancer Institute et peut permettre des progrès décisifs

dans l’identi cation des patients pouvant individuellement

béné cier le mieux d’une chimiothérapie spéci que. Des

essais cliniques, d’abord rétrospectifs, puis prospectifs, se

mettent en place pour valider cette approche.

Mots-clés : Métabolisme des agents anticancéreux – Poly-

morphismes génétiques – Pro ls d’expression génique –

Chimiothérapie – Prédiction de réponse.

SUMMARY 왘

Sequencing the human genome brings new tools for the indi-

vidualization of cancer chemotherapy, rstly thanks to the

identi cation of polymorphisms of genes involved in anticancer

drug metabolism or activity (pharmacogenetics), and secondly

thanks to the determination of tumour gene expression pro les

and their relationship to chemosensitivity and chemoresistance

(pharmacogenomics). A few functional polymorphisms have

been identi ed long ago as good predictors of anticancer drug

toxicity (thiopurine methyltransferase, glutathion S-transfer-

ases), but several new ones have been identi ed recently, at

the level of the genes encoding drug targets (thymidylate

synthase), at the level of DNA repair enzymes (XPD) or at the

level of transport proteins (MDR1), and they may play a role

in response to treatment. On the other hand, the research of

correlations between gene expression pro les and chemosensi-

tivity has been performed on the in vitro models of the National

Cancer Institute and may allow crucial improvements in the

identi cation of patients who would best take advantage of

a speci c chemotherapy. Clinical trials, rst on a retrospective

basis, then on a prospective one, are implemented to validate

this approach.

Keywords: Anticancer drug metabolism – Gene polymor-

phisms – Gene expression pro ling – Chemotherapy – Pre-

diction of response.

Facteurs prédictifs de la réponse à la chimiothérapie :

pharmacogénétique et pharmacogénomie1

Predictive factors of response to chemotherapy: pharmacogenetics and pharmacogenomics

●● Jacques Robert*

1 D’après Bull Cancer 2006;hors-série:113-23.

* Laboratoire de pharmacologie des médicaments anticancéreux, université Victor-Segalen

Bordeaux-2, institut Bergonié, Bordeaux.

Il existe en cancérologie une variabilité importante de l’effi -

cacité des médicaments d’un individu à l’autre : les meilleurs

protocoles, dans les cancers réputés chimiosensibles, aboutis-

sent le plus souvent à 50 % de réponses à peine. Cela signifi e que

50 % des patients auront reçu une chimiothérapie lourde, toxique

et coûteuse, sans en tirer d’eff ets bénéfi ques. Il serait donc impor-

tant de pouvoir disposer de paramètres objectifs permettant de

prédire la réponse thérapeutique. Certes, on dispose de facteurs

pronostiques nombreux, tant sur le plan clinique (taille tumo-

rale, envahissement ganglionnaire, conditions de vie) que sur le

plan anatomo-pathologique (grade histopronostique), mais ces

facteurs, s’ils sont utiles au clinicien pour certaines décisions

thérapeutiques, ne lui sont d’aucun secours quant au choix du

protocole susceptible de donner la réponse attendue avec la

plus grande probabilité pour un patient donné.

Les progrès spectaculaires de la biologie moléculaire ont permis

de mettre à la disposition des chercheurs de nouveaux outils très

performants ; parallèlement, notre compréhension des méca-

nismes d’action des médicaments et l’identifi cation des méca-

nismes de résistance ont permis de rechercher les altérations

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 3 - juillet-août-septembre 2008

Dossier médicaments anticancéreux

Dossier médicaments anticancéreux

112

des cibles capables de moduler l’activité de ces médicaments.

C’est ainsi que des variations individuelles (polymorphismes) des

gènes codant pour des enzymes comme la thymidylate synthase,

cible du 5-fl uorouracile, ou des protéines de réparation des

lésions de l’ADN causées par les sels de platine comme ERCC1

ont pu être reliées à l’activité thérapeutique de ces molécules.

Par ailleurs, certaines mutations caractérisant la tumeur et

participant au phénomène d’oncogenèse ont pu être reliées

à l’activité de certaines thérapeutiques ciblant le mécanisme

d’oncogenèse en cause. Enfi n, plus globalement, la réalisation

de profi ls d’expression génique de tumeurs a permis d’identifi er

des “signatures moléculaires” de réponse aux médicaments.

Ces nouveaux outils ne sont pas encore intégrés dans la démarche

thérapeutique, et la validation prospective du caractère prédictif

de leur réponse n’a pas encore été réalisée. Ils constituent toute-

fois un domaine de recherche en pleine expansion, car il est

très vraisemblable que certains d’entre eux feront partie, d’ici

quelques années, des bilans préthérapeutiques indispensables

à la décision des cliniciens. La personnalisation des traitements

est un progrès nécessaire, prenant en compte les particularités

individuelles (pharmacogénétique) comme les caractères propres

de chaque tumeur (pharmacogénomie). Nous en présenterons

ici quelques aspects importants et adressons le lecteur à des

revues récentes plus détaillées (1, 2).

POLYMORPHISMES GÉNÉTIQUES

ET PHARMACOLOGIE ANTICANCÉREUSE

Généralités

Le support de la variabilité génétique de la réponse aux médi-

caments réside dans les polymorphismes génétiques observés

au niveau des transporteurs de médicaments, des enzymes qui

les activent ou les détoxiquent et des cibles protéiques de ces

médicaments, comme la tubuline ou le récepteur de l’EGF. Le

séquençage du génome humain permet d’appréhender cette

variabilité génétique, dont le rôle en pharmacologie était suspecté

depuis longtemps et dont seuls quelques exemples avaient été

identifi és. Les polymorphismes génétiques se présentent sous

deux formes principales :

les altérations ponctuelles de séquence (SNP,

✓

single nucleotide

polymorphism),

les altérations plus larges (délétions, insertions, remanie-

✓

ments).

Les SNP sont nombreux dans le génome humain ; on estime

leur fréquence à environ une altération toutes les 1 000 paires

de bases, ce qui en fait environ 3 000 000 dans le génome entier.

Tous n’ont pas des conséquences fonctionnelles, mais plusieurs

milliers ou dizaines de milliers peuvent en avoir. Trois types

d’altérations sont distinguées.

Les altérations majeures 쐌

– Formation d’un codon stop dans une séquence codante ; consé-

quence : pas de protéine ou protéine tronquée et inactive ;

– Mutation au niveau d’une jonction exon-intron nécessaire à

l’épissage ; conséquence : formation d’une protéine de structure

altérée.

Les altérations mineures

쐌

– Mutation au niveau de la séquence protéique ; conséquence :

variable selon la position de l’altération au niveau de la séquence

de la protéine (centre actif, domaine de régulation, etc.) ;

– Mutation au niveau du promoteur ou d’une séquence régu-

latrice ; conséquence : absence, réduction ou stimulation de la

transcription du gène.

Les altérations silencieuses 쐌

– Mutation sans conséquence pour la séquence protéique (en

raison de la dégénérescence du code génétique) ;

– Mutation survenant dans une zone non codante (introns).

Les altérations majeures entraînent la perte de l’activité de la

protéine codée par le gène altéré et peuvent être à l’origine de

maladies héréditaires du métabolisme. En pharmacogénétique,

elles peuvent concerner les enzymes du métabolisme des xéno-

biotiques et ne se manifester que lors du contact du sujet avec ces

xénobiotiques (cytochrome CYP3A5, glutathion S-transférase M).

Les altérations mineures seront les plus importantes pour le

pharmacologue ; généralement sans traduction pathologique,

elles sont à l’origine de la variabilité individuelle des eff ets des

médicaments. Enfi n, les altérations silencieuses ne le sont parfois

qu’en apparence : même sans altération de la séquence protéique,

elles peuvent concerner une zone régulatrice de l’expression du

gène (cas de la mutation C3435T du gène ABCB1).

Recherche et identi cation des polymorphismes

génétiques

Le séquençage du génome a permis la constitution de bases de

données recensant les SNP au fur et à mesure de leur identifi -

cation. Dans les bases publiques et privées, on compte actuelle-

ment 2 500 000 SNP identifi és. Toutefois, rien dans ces bases de

données n’indique la fréquence de ces variants, pas plus que les

conséquences fonctionnelles des variations. En outre, un certain

nombre de ces variants relèvent d’erreurs de séquençage et une

remise à jour périodique des bases de données est nécessaire.

Pour rechercher la présence de polymorphismes dans un gène

d’intérêt, les outils privilégiés seront la polymerase chain reaction

(PCR) suivie d’une coupure sur un site de restriction spécifi que

de l’altération polymorphique, la dHPCL (denaturing high-

performance liquid chromatography) et le séquençage global ou

partiel. Le problème est évidemment diff érent selon que l’on veut

découvrir des SNP au niveau d’un gène, génotyper un individu

ou une population en ce qui concerne des polymorphismes déjà

connus, ou encore rechercher les conséquences fonctionnelles

de certains polymorphismes.

La découverte des polymorphismes fait bien sûr appel essen-

tiellement au séquençage de tout ou partie du gène, éventuel-

lement après PCR réalisée au niveau des exons et des jonctions

intron-exon qui sont les parties les plus “signifi antes” du gène.

Pour éviter la lourdeur du séquençage, la dHPLC off re une

alternative intéressante, car elle permet de détecter, dans un

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 3 - juillet-août-septembre 2008

Dossier médicaments anticancéreux

Dossier médicaments anticancéreux

113

fragment obtenu par PCR, l’existence d’une variation allélique.

Les seuls fragments manifestant l’existence d’un polymorphisme

seront alors séquencés afi n de localiser ce polymorphisme. La

technologie de recherche des polymorphismes génétiques a fait

l’objet de revue vers laquelle nous renvoyons le lecteur (3).

Le génotypage rapide de polymorphismes connus a longtemps

fait appel à la technique de PCR suivie de RFLP (restriction

fragment length polymorphism), mais la nécessité que la

variation crée ou supprime un site de restriction rend cette

technique inopérante dans certains cas. Il existe d’autres tech-

niques reposant sur la PCR, telles la CAPS (cleaved amplifi ed

polymorphic sequences) ou l’AFLP (amplifi ed fragment length

polymorphism). Des techniques utilisant des arrays peuvent

être proposées pour des génotypages à grande échelle (variable

detector arrays, VDA).

Enfi n, la recherche du rôle fonctionnel des polymorphismes est

l’étape la plus délicate, car elle ne fait pas seulement appel à des

banques génomiques, mais à des banques tissulaires dont les

échantillons seront utilisés pour évaluer l’expression du gène

ou l’activité de l’enzyme. À défaut, des données plus globales

peuvent être obtenues sur l’individu entier, au niveau phar-

macocinétique (concentration plasmatique d’un métabolite

par exemple) ou au niveau pharmacodynamique (effi cacité et

toxicité).

Quelques polymorphismes intéressants

en oncopharmacologie

Nous ne ferons pas ici l’inventaire de tous les polymorphismes

identifi és parmi les gènes intervenant dans le transport ou dans

le métabolisme des médicaments anticancéreux, car ce sujet est

traité dans d’autres articles de ce numéro. Nous nous limite-

rons aux enzymes cibles de médicaments anticancéreux et aux

protéines de réparation de l’ADN.

La thymidylate synthase 쐌

Elle est la cible du 5-fl uorouracile et de certains analogues foli-

ques. Plusieurs études ont montré que son niveau d’expression

était inversement corrélé à la réponse au 5-fl uorouracile (cf.

par exemple [4]). Un facteur régulant l’expression de l’enzyme

réside dans un polymorphisme situé au niveau du promoteur

(5) : il existe un variant ayant 2 répétitions (au lieu de 3) en

tandem d’une séquence de 28 paires de bases. L’homozygote

commun 3R (3 repeats) présente une expression du gène 3 fois

supérieure à celle de l’homozygote variant 2R (2 repeats) : il

peut en résulter une diff érence d’effi cacité et de toxicité du

fl uorouracile chez les variants. Ce polymorphisme apparaît

particulièrement intéressant en raison de sa prévalence, l’allèle

2R ayant une fréquence d’environ 30 %, ce qui correspond à

environ 10 % de sujets homozygotes variants. Une étude du

groupe de H.J. Lenz à Los Angeles (6) a montré une diff érence

signifi cative de la réponse des patients traités par 5-fl uoroura-

cile pour un cancer colorectal, avec 9 % des répondeurs parmi

les homozygotes 3R, 15 % parmi les hétérozygotes 2R/3R et 50 %

parmi les homozygotes 2R. Ces résultats n’ont pas toujours été

retrouvés, et on s’est aperçu que le troisième repeat pouvait

porter une variation ponctuelle (SNP remplaçant une guanine

par une cytosine), déterminante pour le niveau d’expression

du gène (7). Les allèles porteurs d’un G (génotypes 2R/3G,

3C/3G, 3G/3G) ont un niveau d’expression élevé, les allèles

porteurs d’un C (génotypes 2R/2R, 2R/3C, 3C/3C) un niveau

d’expression faible. Un troisième polymorphisme résulte d’une

délétion de 6 nucléotides dans la région non traduite en 3' et

serait associé à une diminution d’expression du gène (8). Il

apparaît donc nécessaire, si l’on souhaite corréler l’expression

du gène (de laquelle dépend l’activité du 5-fl uorouracile) et

le polymorphisme, de prendre en compte l’ensemble de ces

polymorphismes.

Les protéines de réparation de l’ADN

쐌

La réparation de l’ADN joue un rôle important dans les eff ets

des agents anticancéreux et constitue un déterminant crucial de

l’effi cacité et de la toxicité des agents qui endommagent l’ADN,

directement ou indirectement. Cette réparation est également

impliquée dans celle des lésions induites par les agents cancéro-

gènes, et leurs polymorphismes constituent souvent un facteur

de risque, parfois de protection, de la cancérogenèse liée aux

agents chimiques ou aux radiations. Il est parfois diffi cile de

faire la part des choses entre l’aspect épidémiologique et l’aspect

pharmacologique, et les études cliniques de pharmacogénétique

destinées à identifi er des facteurs de prédiction de réponse ou

de toxicité des agents anticancéreux, et non de simples facteurs

pronostiques indépendants du traitement, doivent être rigou-

reuses.

Un polymorphisme a été identifi é sur le gène ERCC2, codant

pour la protéine XPD, une hélicase impliquée dans le phéno-

mène NER (nucleotide excision repair) : une mutation A > C

conduit à une substitution Lys751Glu, avec une fréquence de

l’allèle variant de l’ordre de 30 %. Dans une étude du groupe de

A.J. Lenz (9), portant sur 73 patients traités pour cancer colo-

rectal en troisième ligne par 5-fl uorouracile et oxaliplatine, les

homozygotes porteurs de la variation ont présenté une survie

signifi cativement plus brève que les homozygotes communs.

Nous avons reproduit ce résultat sur une cohorte de patients

traités en première ligne par 5-fl uorouracile et oxaliplatine, et

montré qu’il s’agissait bien d’un facteur prédictif de réponse et

non d’un facteur pronostique global, car le génotype semble

ne jouer aucun rôle dans la survie des patients traités par 5-

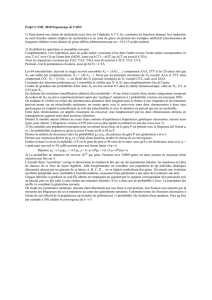

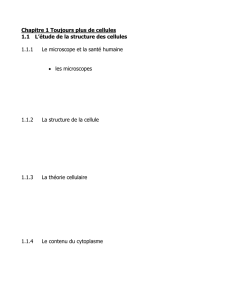

fl uorouracile et irinotécan (fi gure 1).

Le gène ERCC1 est sujet à un polymorphisme “synonyme”, la

protéine, également impliquée dans le NER, conservant la même

séquence d’aminoacides (Asn118Asn) ; mais la traduction utilise

un codon d’usage peu fréquent, ce qui entraîne une diminution

signifi cative de son expression. Ce polymorphisme, de fréquence

allélique également proche de 30 %, a été associé de façon signi-

fi cative à la réponse des patients traités par 5-fl uorouracile et

oxaliplatine pour un cancer colorectal (10) et pourrait être,

comme le polymorphisme de ERCC2, un facteur prédictif de

réponse à l’oxaliplatine. Des résultats analogues ont été obtenus

pour le cancer du poumon non à petites cellules. Dans ce cancer,

un lien très signifi catif a été observé entre la survie de patients

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 3 - juillet-août-septembre 2008

Dossier médicaments anticancéreux

Dossier médicaments anticancéreux

114

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0510

mois

WT

Survie sans récidive

par FolFOx

HT + Var

p = 0,0035

15 20 25 30

Probabilité

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0510

mois

WT

Survie sans récidive

par FolFlri

HT + Var

p = 0,888

15 20 25 30

Probabilité

Figure 1. Courbes de survie de patients atteints d’un cancer colorectal et traités en première ligne par une association 5- uorouracile + oxaliplatine ou

5- uorouracile + irinotécan. Les porteurs de la variation Lys751Gln du gène XPD (à l’état homozygote ou hétérozygote) traités par oxaliplatine ont présenté une survie

sans récidive deux fois plus brève que les homozygotes communs. Cette di érence n’est pas observée chez les patients traités par irinotécan. D’après (15, 16).

traités par un sel de platine et l’expression d’ERCC1 obtenue

par immunohistochimie (11). Il est, à l’heure actuelle, diffi cile

de prédire si c’est la recherche du polymorphisme – que l’on

détermine facilement et sans ambiguïté dans un échantillon de

sang – ou la recherche de l’expression du gène – qui nécessite

un prélèvement tumoral et est sans doute plus sujette à inter-

prétation – qui deviendra le test biologique permettant le choix

du traitement par l’oncologue.

La protéine XRCC1 intervient dans la réparation par excision

de base (BER). Le polymorphisme Arg399Gln (fréquence allé-

lique de l’ordre de 30 %) est associé à une augmentation du

risque de cancer du poumon et pourrait jouer un rôle dans la

réponse au traitement par sel de platine. J. Stoehlmacher et al.

(12) ont étudié une population de 61 patients atteints de cancer

colorectal et traités par oxaliplatine. Ils ont observé une propor-

tion de répondeurs plus élevée chez les patients de génotype

homozygote commun (8/25) que chez les autres patients (3/36).

Cette observation est diffi cile à concilier avec l’augmentation

du risque de cancer et nécessite d’être confi rmée.

La cycline D1

쐌

La cycline D1 est le produit d’un gène de réponse aux facteurs de

croissance très anciennement identifi é. L’augmentation de son

expression est le refl et de l’activation de la voie des MAP kinases

en aval de l’action des facteurs de croissance. Un polymorphisme

de ce gène (A870G) a été récemment associé à l’effi cacité du

cétuximab, un anticorps dirigé contre le récepteur de l’EGF qui

bloque cette voie de transduction des signaux (13), les patients

de génotype variant ayant une survie signifi cativement plus

longue que les patients de génotype commun. Il est impossible

de savoir, en l’état actuel des connaissances, si ce polymorphisme

est associé ou non à une modifi cation de l’expression du gène

ou si un autre mécanisme reliant polymorphisme et réponse

au traitement est à rechercher.

Les protéines p53 et MDM2 쐌

Outre les mutations bien connues, dont nous étudierons plus

loin l’impact sur la chimiosensibilité, la protéine p53 présente un

polymorphisme de fréquence allélique d’environ 25 %, variable

selon les ethnies. Ce polymorphisme résulte d’un remplacement

d’une proline par une arginine sur le codon 72. Il a été montré

que le variant Arg

72

était capable d’induire l’apoptose de façon

plus active que le variant Pro72 dans les cellules n’ayant pas de

mutation invalidante de p53. Cela serait dû à une diff érence dans

la capacité de la molécule à induire le relargage du cytochrome c

dans le cytoplasme (14). Dans les modèles in vitro, la réponse à des

médicaments comme le cisplatine ou la doxorubicine est supérieure

pour les cellules exprimant l’allèle Arg

72

par rapport à celles expri-

mant l’allèle Pro72, et cela a été confi rmé chez des patients traités

par cisplatine pour un cancer des voies aérodigestives supérieures,

avec une survie plus brève chez les patients portant l’allèle Pro72

à l’état homozygote lorsque la protéine p53 ne présente pas de

mutation invalidante, le contraire étant observé lorsque la protéine

p53 est mutée. Dans une étude sur les cancers du sein traités par

tamoxifène en situation adjuvante, il a été montré que les patientes

ayant au moins un allèle Pro72 avaient une survie sans récidive

signifi cativement plus longue que celles qui n’en ont aucun.

La protéine MDM2, qui peut entraîner p53 vers le protéasome

lorsque celle-ci n’est pas activée, porte également un polymor-

phisme fonctionnel intronique (T309G) de fréquence allélique

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 3 - juillet-août-septembre 2008

Dossier médicaments anticancéreux

Dossier médicaments anticancéreux

115

voisine de 30 % (15). Le gène variant aurait une affi nité supérieure

pour l’activateur transcriptionnel Sp1, ce qui générerait des

concentrations plus élevées de protéine MDM2 et une atténua-

tion de la voie p53 susceptible de conséquences sur le risque de

cancer et la sensibilité des tumeurs au traitement.

Les cytochromes P450

쐌

Les cytochromes P450 constituent une famille d’acteurs fonda-

mentaux dans le métabolisme des médicaments. Certains, comme

le CYP1A1, jouent essentiellement un rôle d’activateur des agents

cancérogènes, alors que d’autres, comme le CYP3A4, jouent un

rôle majeur dans l’activation ou la détoxication d’agents anticancé-

reux. Ce dernier, bien que présentant une variabilité individuelle

extrême, ne porte pas de polymorphismes fréquents suscepti-

bles d’intervenir dans la prescription. Le CYP2D6 mérite une

attention particulière : il a été montré qu’il était responsable de

l’activation du tamoxifène en 4-hydroxy-tamoxifène et 4-hydroxy-

N-desméthyl-tamoxifène. Environ 6 % des Caucasiens et 1 % des

Asiatiques n’ont aucune activité enzymatique décelable, car ils

sont homozygotes pour des variations génétiques invalidant la

protéine ; un petit pourcentage de patients, surtout caractérisé

dans les populations d’Afrique orientale, présente une activité très

élevée (métaboliseurs ultrarapides) due à la présence de copies

surnuméraires du gène, le reste des sujets étant des métaboliseurs

extensifs (génotype commun) ou intermédiaires (sujets hétéro-

zygotes pour l’une ou l’autre des mutations délétères).

L’eff et du génotype 2D6 a été étudié chez des femmes atteintes

de cancer du sein traitées par tamoxifène en situation adju-

vante. Une étude a rapporté une diminution signifi cative de la

survie sans progression chez les patientes ayant un génotype

homozygote pour la variation CYP2D6*4, la plus fréquente chez

les Caucasiens, par rapport aux patientes ayant un génotype

hétérozygote ou homozygote commun (17). Le polymorphisme

pourrait expliquer la résistance au tamoxifène, que l’on observe

lors de récidives très précoces survenant sous traitement. Les

inhibiteurs du CYP2D6 pourraient mimer cette situation et

compromettre l’effi cacité du traitement.

DES VARIATIONS GERMINALES AUX MUTATIONS

TUMORALES

Généralités

Alors que les polymorphismes génétiques sont des variations

constitutionnelles identifi ées au fur et à mesure du séquençage

du génome et présentes à une fréquence appréciable dans les

populations humaines, les mutations tumorales sont des événe-

ments caractéristiques de l’oncogenèse. On sait, depuis le travail

pionnier de l’équipe de R.A. Weinberg, que trois événements

oncogéniques sont nécessaires à la transformation d’une lignée

fi broblastique humaine normale en une lignée cancéreuse et

tumorigène. On pensait que les tumeurs humaines sporadi-

ques contenaient un nombre, certes variable, mais restreint, de

tels événements mutationnels. Le récent travail de l’équipe de

B. Vogelstein a montré qu’un nombre très élevé de mutations

participant à l’oncogenèse pouvait apparaître dans le génome

tumoral : de 4 à 23 dans le cancer du sein, de 3 à 18 dans le cancer

du côlon (18). Le grand projet de séquençage des génomes tumo-

raux (http://www.sanger.ac.uk/genetics/CGP) viendra compléter

ces données et apportera de nouvelles bases de données à la

communauté scientifi que.

La compréhension des mécanismes de l’oncogenèse, commencée

en 1975 avec la découverte des oncogènes, a ouvert, vingt-cinq

ans après, un nouveau champ thérapeutique en oncologie, celui

des thérapeutiques dites “ciblées”, le ciblage en question étant

précisément celui de l’oncogenèse elle-même et non plus de telle

ou telle protéine impliquée dans la prolifération cellulaire. Ces

nouvelles thérapeutiques sont, à l’heure actuelle, représentées

majoritairement par des anticorps ciblant le plus souvent la partie

extracellulaire de récepteurs de facteurs de croissance dont la

surexpression contribue à l’oncogenèse, et par des inhibiteurs

des activités de protéines membranaires ou cytoplasmiques

participant respectivement à la réception ou à la transduction

des signaux mitogènes. L’activité des thérapies ciblées est condi-

tionnée par l’existence et l’activation, dans la tumeur traitée, du

mécanisme oncogénique ciblé. Il n’est donc pas surprenant que

l’activité de ces thérapies soit associée à certaines altérations

oncogéniques et que, dans le futur, on puisse ne les prescrire

que si l’altération oncogénique est bien présente dans la tumeur

à traiter. Nous en verrons ci-dessous plusieurs exemples.

À côté de ces mutations tumorales associées à la fois à l’activa-

tion d’une voie oncogénique et à l’activité d’une thérapeutique

ciblée, des mutations des protéines cibles d’agents anticancéreux

classiques, comme la tubuline ou les topoisomérases, ont été

décrites dans des lignées résistantes sélectionnées. Ces mutations

ne semblent pas jouer un rôle dans la résistance clinique des

patients et ne peuvent pas, en l’état actuel de nos connaissances,

être proposées comme facteurs prédictifs de la réponse théra-

peutique. Nous ne les citerons que brièvement.

Le récepteur de l’epidermal growth factor

Le développement en phase II du gefi tinib, un inhibiteur de

l’activité tyrosine kinase du récepteur de l’EGF, a montré aux

États-Unis, dans le cancer du poumon non à petites cellules, un

taux de réponses relativement faible mais signifi catif d’environ

10 %. Simultanément, les Japonais obtenaient de façon nette un

taux de réponses supérieur, proche de 18 %. Lors des études de

phase III de cette nouvelle thérapeutique “ciblée”, l’eff et attendu

sur la survie des patients recevant du gefi tinib associé à une

chimiothérapie conventionnelle n’a pas été observé. Ce n’est

qu’après cet échec qu’a été découverte la cause de ces observa-

tions : le gefi tinib n’est actif que sur les tumeurs pulmonaires

présentant une mutation oncogénique du récepteur de l’EGF,

au niveau du site catalytique de l’enzyme (19, 20), et ces muta-

tions apparaissent sur un fond génétique particulier : elles sont

plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes, chez les

Asiatiques que chez les Occidentaux, chez les non-fumeurs que

chez les fumeurs, et dans les adénocarcinomes que dans les

tumeurs épidermoïdes. Si le lien mécanistique entre le génome

constitutionnel et le génome tumoral n’a pas été établi, il n’en

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%