M. DIEZ - Zimages

1

24>26 novembre 2016

LILLE GRAND PALAIS

PROGRAMME GÉNÉRAL NUTRITION - ALIMENTATION - DIÉTÉTIQUE

Le suivi pondéral est évidemment l’outil le

plus pertinent, à condition de disposer d’une

balance suffisamment précise pour l’évalua-

tion du poids corporel (PC), mais le score,

fixé lors de la première consultation pour un

animal présenté adulte est cependant utile. En

effet, ces 25 dernières années, le PC des chats

a eu tendance à augmenter à cause de la sté-

rilisation et de la sédentarité mais également

en raison de la sélection de races plus grandes

et par conséquent plus lourdes. Un « grand »

chat de 5 kg peut dès lors parfois présenter un

score normal alors que ce PC serait excessif

chez un animal de petite taille. Sur l’échelle

de 1 à 9, on considère que 6/9 correspond

à un excès pondéral de moins de 15 % alors

qu’à partir de 7/9, chaque point correspond à

un excès de 10 à 15 %. Un excès pondéral de

6/9 est un signal qu’il convient de prendre en

considération, ce qui signifie concrètement : 1)

revoir le rationnement énergétique (appliquer

notamment le coefficient de stérilisation de

0,7), 2) choisir un aliment riche en fibres de

type « animal stérilisé » ou « chat d’intérieur»,

3) mettre en place un suivi régulier du poids

corporel. En revanche, à ce stade de 6/9, il

n’est pas nécessaire de prescrire un aliment

hypoénergétique destiné à traiter l’excès pon-

déral. On réservera donc ces aliments à des

chats de score corporel égal ou supérieur à

7/9 .

Pourquoi les chats deviennent-ils

obèses ?

Il est nécessaire pour chaque cas de détermi-

ner la ou les causes de l’excès pondéral afin

de donner des conseils individualisés. Les

causes les plus fréquentes sont énumérées

dans le Tableau 1. Dans de très nombreux

cas, plusieurs interviennent. Les corrections

à apporter sont de diverses natures. En effet,

l’intervention ne doit pas être limitée à l’ali-

mentation ; il faut encourager les propriétaires

à s’impliquer dans le développement de l’acti-

vité physique de leur animal de compagnie par

divers moyens ; citons par exemple, des amé-

nagements ou dispositifs permettant au chat

de manger de petits repas, de manger plus

Contenu : Quels nutriments, quels aliments,

quand et comment les distribuer pour optimi-

ser la réussite ?

Introduction

L’objectif pédagogique de l’exposé est de dé-

crire les points clés de la prescription alimen-

taire lors d’obésité chez le chat. Il convient ce-

pendant de présenter largement les différents

aspects de la consultation et la façon d’abor-

der le problème avec le propriétaire avant de

détailler les points les plus techniques de la

prescription. Aborder le sujet et expliquer la

raison de la mise en place d’un rationnement

prend du temps et il est ainsi nécessaire de

consacrer au minimum 30 à 45 minutes à une

consultation qui a pour objectif de mettre en

place un rationnement pratique. De la même

façon, la poursuite d’un objectif pondéral

tenable à long terme nécessite une identifi-

cation des causes de l’obésité, afin de mettre

en place les corrections nécessaires. Un histo-

rique alimentaire complet doit donc être ob-

tenu au préalable. Nous n’aborderons pas ici

le rôle de la prévention mais elle est indispen-

sable pour tous les chats de compagnie stéri-

lisés et sédentaires. Elle consiste à mettre en

place, dès le plus jeune âge, un rationnement

journalier avec un aliment de bonne qualité et

de densité énergétique adaptée aux dépenses.

Quand aborder le sujet ?

En raison d’une fréquence d’obésité féline

supérieure à 35 % (Colliard et al., 2009), il faut

vérifier systématiquement l’alimentation des

animaux présentés en consultation vétéri-

naire (médecine préventive), quel qu’en soit

le motif (Diez et al., 2015). Un chat présentant

un score corporel idéal (5/9, Laflamme et al.,

1994) peut recevoir un aliment inadapté à ses

besoins ; le rôle du vétérinaire est de vérifier

la qualité autant que la quantité. En ce qui

concerne l’embonpoint, l’utilisation des scores

corporels est idéale chez les animaux adultes.

Le système en 9 points (5/9 correspondant

au poids idéal) nécessite un certain entraîne-

ment mais une fois utilisé, devrait systémati-

quement être reporté sur la fiche de suivi.

lentement, d’occuper l’espace dans toutes ses

dimensions, des activités de jeux, voire des

promenades.

Quels sont les arguments les plus

susceptibles de toucher les maîtres ?

De nouveau, ici, le discours doit être individua-

lisé. Les risques liés au surpoids et à l’obésité

sont de 3 types : réduction de la longévité (liée

au développement de comorbidité), inconfort

dans la vie de tous les jours (ostéo-articulaire,

respiratoire, intolérance à la chaleur, à l’exer-

cice, …) et développement (ou aggravation du

risque) de maladies (chroniques) graves dont

l’obésité est la cause. Parmi ces dernières,

le risque de diabète sucré augmente avec le

pourcentage d’excès pondéral et la lipidose

hépatique touche les chats obèses. Le risque

très élevé de diabète sucré est généralement

un argument auquel les propriétaires sont

sensibles. Les chats en excès pondéral sont

également plus susceptibles de développer

des calculs urinaires. Par conséquent, le trai-

tement de cette affection inclut la perte de PC.

Déroulement de la consultation

Une carte conceptuelle sera utilisée pour ex-

pliquer les points clés de l’abord du proprié-

taire.

Alimentation : restriction

énergétique et choix de l’aliment

Restriction énergétique

Chaque cas est unique et il est utile de fixer un

objectif raisonnable et relatif à l’excès pondé-

ral observé. En d’autres termes, imaginons un

chat adulte stérilisé dont le poids normal est

de 4 kg. Si ce chat présente un score corporel

de 7/9 et un poids de 5 kg, son excès pondéral

est de 25 % ; dès lors le rationnement éner-

gétique peut être calculé sur base du poids

idéal, soit 30 à 35 kcal par kg de poids idéal.

Si le même animal a un score corporel de 9/9

(obésité morbide) et pèse, par exemple 8 kg,

son excès pondéral est de 100 %. Dès lors, il

État des preuves en alimentation

Obésité chez le chat

Marianne DIEZ

DV. PhD. Dip. ECVCH

Clinique Vétérinaire Universitaire - Quartier Vallée 2 - Avenue de Cureghem, 3 - Sart-Tilman - 4000 LIÈGE

2

24>26 novembre 2016

LILLE GRAND PALAIS

est raisonnable de fixer un objectif pondéral

intermédiaire, par exemple de 6 kg pour cal-

culer ses apports énergétiques. Une fois ce

palier atteint, on peut ensuite viser l’objectif

initial, tout en gardant à l’esprit que le but est

atteint quand le score corporel est de 5/9. Si

le chat pèse alors 5 kg à ce stade, on arrête

le régime et on s’oriente vers un objectif de

maintien de PC à long terme.

En raison du risque élevé de lipidose hépa-

tique lors d’un régime, un grand soin doit être

accordé aux transitions. On peut réaliser en

même temps une transition énergétique et

alimentaire qui consiste à diminuer les quan-

tités tout en modifiant graduellement les pro-

portions des aliments. Chez le chat, une telle

transition peut durer de 10 à 15 jours. Les ins-

tructions précises doivent être écrites. D’un

point de vue pratique, un chat nourri à volonté

(et dont le PC idéal serait de 4 kg) peut ingé-

rer jusqu’à 2 à 3 fois la quantité nécessaire

pour le maintien de son poids idéal (50 g d’un

aliment sec), soit de 100 à 150 g. Par consé-

quent, ces animaux ont d’autant plus besoin

d’une restriction progressive et lente en début

de régime. Le protocole est donc à adapter au

cas par cas. Enfin, la situation idéale consiste-

rait à connaître précisément les apports éner-

gétiques journaliers de l’animal obèse afin de

les restreindre graduellement ; c’est très rare-

ment le cas en pratique.

Choix de l’aliment de régime

Comme nous l’avons expliqué précédem-

ment, il faut réserver les aliments dits à

«objectifs nutritionnels particuliers » (Direc-

tive 2008/38/CE) aux animaux présentant

un score corporel égal ou supérieur à 7/9. Ils

se distinguent des aliments d’entretien par

diverses caractéristiques ou par la présence

d’ingrédients particuliers (Tableau 2).

Causes Corrections proposées

1. Stérilisation Alimentation, environnement (activité)

2. Sédentarité (vie en espace restreint) Alimentation, environnement (activité)

3. Alimentation à volonté (gamelle

toujours remplie) -Alimentation restreinte, enrichissement du

milieu (nourriture cachée pour stimuler

l’activité)

-Séparation des animaux dans les cas où

plusieurs chats cohabitent

4. Age Alimentation adaptée à l’âge et l’activité

5. Distribution de friandises ou de restes

de table Alimentation, activités de substitution pour les

maîtres

6. Facteur racial : chat européen

7. Sélection (Corbee, 2014) Education des juges de concours

8. Appréciation des « gros chats » Education à la santé

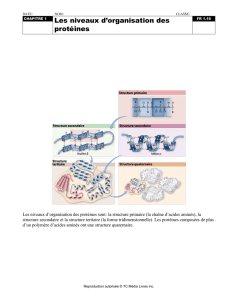

(1)Chat adulte

BCS = 5/9 (2)Chat stérilisé

BCS = 6/9 (3)Chat obèse

BCS = 7,8 et 9/9

Protéines brutes, % MS (% énergie) 35 39 45

Lipides, % MS (% énergie) 17 11 11

Glucides digestibles, % MS (% énergie) 30 30 21

Fibres brutes, % MS 6,8

Fibre totale, % MS 11,2 11,6 15,6

Cendres brutes 7,1 8,8

Energie Métabolisable, kcal/100g 419 385 379

Calcium, % MS 1,1 1,2 1,4

Phosphore, % MS 0,9 1,1 1,3

Ingrédients particuliers - fibres Idem (2) + MOS Fibres végétales,

Pulpes bett,FOS Idem (2) +

psyllium,

Ingrédients particuliers - autres Lutéine Lutéine

Chondroïtine,

Glucosamine

(Carnitine)

Tableau 1. Causes de surpoids et d’obésité chez le chat (et correction à apporter, le cas échéant)

Tableau 2. Comparaison des compositions d’aliments secs pour chat

BCS : Body Condition Score, FOS : fructooligosaccharides, MOS : Manno-oligosaccharides

3

24>26 novembre 2016

LILLE GRAND PALAIS

En comparaison avec des aliments d’entre-

tien, les aliments à objectifs nutritionnels sont

généralement :

- plus riches en protéines afin de prévenir les

carences et limiter la perte de masse muscu-

laire et induire une meilleure satiété,

- à teneur moindre en lipides et/ou plus riches

en fibres pour limiter leur concentration éner-

gétique,

- plus riches en minéraux et oligo-éléments

afin de prévenir les carences,

- riches en ingrédients particuliers tels que

la carnitine (Blanchard et al., 2002), des an-

tioxydants, des prébiotiques ou des chondro-

protecteurs.

A côté d’une approche classique, de type

« aliment peu énergétique riche en fibres et

pauvre en lipides », une autre approche existe:

un aliment très pauvre en glucides, riche en

protéines et en lipides. Le terme d’approche

«métabolique » est parfois utilisé. Les intérêts

de ce concept seront discutés, mais ce type de

régime est peu adapté à des chats extrême-

ment obèses (score de 9/9).

Chez le chat, l’utilisation des aliments hu-

mides est préconisée, même partiellement,

afin d’augmenter les quantités distribuées et

obtenir une meilleure satiété.

Notons qu’il est tout à fait possible de formu-

ler une ration ménagère destinée à l’amai-

grissement pour un animal particulier, tenant

compte de ses préférences alimentaires,

du budget du propriétaire et de la mise sur

le marché de complexes minéro-vitaminés

adaptés à ce type de ration. Cette méthode

permet en outre l’incorporation de légumes

à fort effet satiétogène en raison de leur ri-

chesse en fibres et en eau.

Modalités alimentaires et satiété

au cours du régime

La multiplication des repas (au minimum 3)

et leur ralentissement est souhaitable pour

diverses raisons : augmentation de l’activité

journalière, augmentation des dépenses éner-

gétiques sous forme d’extra-chaleur, augmen-

tation de la consommation d’eau et augmen-

tation de la satiété.

La mise en place du suivi et la fin

du régime

Lors des deux premières semaines, le suivi

est très important pour s’assurer que l’ani-

mal mange suffisamment, ce qui est le cas

si la transition alimentaire a été bien conçue.

Ensuite, un suivi hebdomadaire du PC est

nécessaire durant tout le régime. Soit le chat

est pesé à la maison et le PC reporté sur une

courbe, soit le chat est pesé à la clinique. Les

propriétaires doivent recevoir des instructions

écrites et on doit s’assurer que ces instruc-

tions ont été comprises. En effet, ils doivent

être conscients de l’objectif à atteindre et pré-

venir en cas de perte trop rapide ou trop lente,

sachant qu’une perte hebdomadaire de 0,5 à

1 % du PC initial (obèse) est conseillée chez le

chat. Au minimum un rendez-vous de contrôle

avec examen clinique doit être planifié dès la

mise en place du régime, en plus du simple

contrôle du PC.

Le régime est terminé lorsque le score corpo-

rel est de 5/9, et ce, quel que soit l’objectif de

départ. En effet, à ce moment, on utilise une

alimentation de transition, et on continue à

surveiller le PC qui doit rester dans des limites

étroites. Les 6 mois suivant un régime sont

une période cruciale.

Les échecs

Les causes d’échec les plus fréquentes sont

les suivantes :

1. Le propriétaire ne veut rien changer à ses

habitudes ou considère le problème comme

insoluble pour diverses raisons. Par exemple

: le chat est stérilisé, donc forcément en

surpoids ; plusieurs chats cohabitent à la mai-

son et il est impossible de les séparer ou le

chat est nourri par les voisins. Il est bien en-

tendu possible de répondre à la plupart de ces

« excuses » par des moyens simples : prévenir

les voisins (ou mettre un mot sur le collier) ou

séparer les animaux. En revanche, le problème

de la satiété est réel ; un animal insuffisam-

ment rassasié peut miauler sans cesse, ce qui

ne laisse aucune chance de réussite.

2. Le vétérinaire ou la structure ne sont pas

suffisamment impliqués ; il existe dès lors un

manque de motivation du propriétaire dans la

mise en place ou dans le suivi, par exemple si

les instructions ne sont pas claires ou si les

propriétaires ne se sentent pas constamment

soutenus dans cette période qui peut être

longue.

Les réussites

Les chats les plus susceptibles de perdre du

poids et de conserver un poids idéal à long

terme appartiennent à des propriétaires

consciencieux, ont fait l’objet d’une consul-

tation initiale et d’un suivi personnalisé et

ont souvent été présentés avec une maladie

nécessitant une perte de PC comme une into-

lérance à l’effort ou un diabète débutant. Le

choix de l’aliment est aussi déterminant pour

la réussite car le critère de satiété prime pour

les propriétaires.

En conclusion, le traitement du chat obèse

nécessite une approche globale, individualisée

et systématique, à long terme. Bien qu’il existe

un large choix d’aliments sur le marché, le cri-

tère de satiété est primordial pour le succès

du régime.

Bibliographie

Blanchard G, Paragon BM, et al. (2002) Dietary L-car-

nitine supplementation in obese cats alters carnitine

metabolism and decreases ketosis during fasting and

induced hepatic lipidosis. J Nutr. 132: 204-210.

Colliard L, Paragon BM, et al. (2009) Prevalence and

risk factors of obesity in an urban population of heal-

thy cats. J Feline Med. Surg. 11 :135-140.

Corbee RJ. (2014) Obesity in show cats. J Animal Phy-

siolol. Animal Nutr. 98:1075-1080.

Diez M, Picavet P, et al. (2015) Health screening to

identify opportunities to improve preventive

Déclaration publique d’intérêts sous la

responsabilité du ou des auteurs :

•Aucun conflit d'intérêt

4

24>26 novembre 2016

LILLE GRAND PALAIS

PROGRAMME GÉNÉRAL DERMATOLOGIE - NUTRITION - ALIMENTATION - DIÉTÉTIQUE

d’acides aminés soufrés (AAS : cystéine et

méthionine) indispensables à la pousse du

poil (élaboration de la kératine). Ces acides

aminés sont présents dans les protéines d’ori-

gine animale et les carences sont rares chez

les carnivores (Le chien y est moins sensible

que le chat). [3]

Les acides aminés aromatiques (AAA : tyro-

sine, phénylalanine) interviennent avec le

cuivre dans la synthèse des mélanines res-

ponsables de la pigmentation des poils : phéo-

mélanine (rouge, brun) et eumélanine (noire).

Une carence d’apport provoque un éclaircis-

sement du pelage ou un roussissement des

poils noirs. Les niveaux de PHE et de TYR

nécessaires pour garantir une pigmentation

du pelage étant très élevés, une supplémenta-

tion en tyrosine des aliments pour augmenter

l’intensité de la coloration du pelage, peut être

envisagée. [3]

Un apport de glutamine et d’arginine est

conseillé pour les animaux souffrant d’un

déficit d’apport (ex : lors d’un jeûne dû à une

chirurgie) et éviter un retard de cicatrisation.

L’histidine, associé à des vitamines B, inter-

vient dans l’intégrité du revêtement cutané.

[4]

La qualité des matières premières et du pro-

cessus de fabrication peut être impliquée :

La faible digestibilité des protéines ou leur

traitement dans les processus de fabrication

augmente le risque d’apparition d’une hyper-

sensibilité alimentaire.[4]

Acides Gras Essentiels (AGE)

Les acides gras des familles oméga-6 et omé-

ga-3 sont indispensables chez les carnivores.

Ils ne peuvent être synthétisés et doivent être

trouvés dans les aliments. Les précurseurs

vont, théoriquement, permettre la synthèse

d’acides gras à longue chaine (AGPI-LC).

Cette biosynthèse ayant un faible rendement

(chez l’homme et le chien, très faible voire

inexistant chez le chat), il est nécessaire d’ap-

porter des AGPI-LC dans l’alimentation. En

utilisation thérapeutique, leur usage est indis-

pensable. [5]

Dermatologie

et alimentation

La peau est un organe important par sa sur-

face (1 m2 pour un chien de 35 kg) et ses

fonctions : ses besoins sont très dépendants

des apports nutritionnels, tout déséquilibre de

la ration pouvant avoir des conséquences sur

sa structure et son fonctionnement. C’est l’un

des premiers témoins de la santé d’un animal.

Quels nutriments interviennent dans le

bon fonctionnement de la peau ?

Parmi les 6 groupes de nutriments, 4 inter-

viennent directement (protéines, lipides, mi-

néraux, vitamines) seul le groupe des glucides

(ENA et fibres) n’a pas de rôle dans le méta-

bolisme cutané.

Protéines : l’apport protéique doit couvrir des

besoins qualitatifs et quantitatifs.

Les poils sont composés à 90 % de protéines.

Chez les animaux à pelage dense, la quantité

de poils peut consommer jusqu’à 35 % des

apports protéiques quotidiens [1]. Un apport

suffisant en acides aminés essentiels (dont les

acides aminés soufrés) est indispensable à la

maturation des kératinocytes.

L’apport quotidien de protéines doit être suffi-

sant pour couvrir les besoins en acides aminés

essentiels. Des carences peuvent être rencon-

trées lors de maladie chronique débilitante

avec un apport alimentaire inadapté ou en

fonction de besoins accrus liés au statut phy-

siologique. La quantité ne doit pas primer sur

la qualité, des taux élevés en protéines sur les

étiquettes ne garantissent pas d’apporter les

acides aminés essentiels à l’animal (notion de

facteur limitant).

Le chien a besoin de 10 acides aminés essen-

tiels (11 pour le chat, 8 pour l’humain) [2].

Plus un animal a des besoins élevés en acides

aminés essentiels, plus il est dépendant d’ali-

ments riches en protéines.

Certains régimes avec un taux de protéines

bas (comme un régime végétarien), peut pro-

voquer des carences par apport insuffisant

Dans la série oméga-6, le précurseur de la

famille est l’acide linoléique (LA), à partir

duquel seront synthétisés : l’acide gammali-

noléique (GLA), l’acide dihomo-gammalino-

léique (DGLA) et arachidonique (AA). Le LA

est incorporé dans les céramides du stratum

corneum, il joue un rôle dans l’adhérence

intercellulaire et le maintien des propriétés

de barrière normales de la peau, empêchant

la déperdition d’eau et de nutriments. Lors

de carence, apparaissent : séborrhée sèche,

pelage terne et sec, réduction de l’élasticité,

hypertrophie des glandes sébacées, augmen-

tation de la viscosité du sébum et de la perte

d’eau, une accélération de la prolifération des

cellules épidermiques. Un apport en LA fait

rétrocéder ces signes.

Dans la série oméga-3, le précurseur de la

famille est l’acide alpha-linolénique (ALA)

à partir duquel l’organisme va synthétiser :

l’acide eicosapentaénoïque (EPA) et docosa-

hexaénoïque (DHA). Le rendement est quasi-

nul chez le chat, d’où l’apport nécessaire de

DHA dans cette espèce et fortement conseillé

chez le chien (rendement faible).

Un équilibre entre les 2 familles est indispen-

sable : le rapport doit être inférieur ou égal à 4.

En utilisation thérapeutique en dermatologie,

une augmentation des apports des 2 familles

est souhaitable tout en respectant un rapport

entre 1 et 4, si un rôle anti-inflammatoire est

recherché le rapport oméga-6/oméga-3 sera

abaissé en augmentant l’apport d’omega-3

Outre leur fonction dans le maintien de l’inté-

grité de la peau, les AGE jouent un rôle dans

l’inflammation de la peau et de l’organisme.

Un apport nutritionnel permet de réguler les

phénomènes inflammatoires : les AGE impli-

qués sont : DGLA, AA (omega-6) et EPA,

DHA (omega-3).

Les oméga-6 sont globalement pro-inflam-

matoires et les oméga-3 anti-inflammatoires.

Toutefois leur implication dans l’inflammation

est plus complexe : le DGLA (oméga-6) ayant

une action anti-inflammatoire, par exemple. A

partir de ces AGE sont synthétisés les eicosa-

noïdes de la série 2 (dérivés de l’AA et pro-

inflammatoires) et les eicosanoïdes des séries

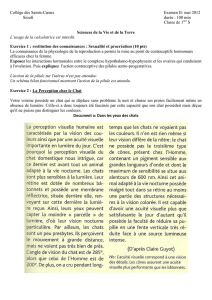

État des preuves en alimentation

Dermatologie et alimentation

Claude PAOLINO

DV, CES de Diététique canine et féline (ENVA), DU Psychiatrie Vétérinaire (ENVL-VetAgrosup – FML), DE d’Expertise Vétérinaire (ENVT)

Clinique Vétérinaire Holos Bios - 501, avenue Maréchal Juin - 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

5

24>26 novembre 2016

LILLE GRAND PALAIS

1, 3 et 5 (dérivés du DGLA et de l’EPA : non ou

légèrement inflammatoires).[6]

Les oméga-3 possèdent des propriétés anti-

inflammatoires directes et peuvent modifier

l’expression génique impliquée dans le pro-

cessus inflammatoire. [6]

Les AGE sont intégrés dans les membranes

cellulaires et seront utilisés plus tard dans la

synthèse des eicosanoïdes. L’alimentation

pour modifier le rapport membranaire en AGE

oméga-3/oméga-6 et/ou le rapport DGLA/

AA. La formation résultante des divers eico-

sanoïdes induira une diminution des phé-

nomènes inflammatoires. Inversement, la

réponse inflammatoire sera intensifiée si les

apports alimentaires en oméga-6 sont aug-

mentés. Le DHA (oméga-3) a une action es-

sentielle dans la résolution de l’inflammation.

[5] Chez les animaux souffrant d’affections

cutanées allergiques, un apport complémen-

taire en AGE oméga-3 a pour conséquence

une amélioration des signes cliniques : dimi-

nution de l’intensité du prurit et autres mani-

festations (érythrodermie, œdème de la peau)

[6]. L’utilisation des AGE est un processus

lent qui doit se faire au long cours pour leur

permettre d’être intégrés dans les membranes

cellulaires.

Les minéraux

Contribuent à la croissance et la cicatrisation

de l’épiderme, sur le derme, le collagène et la

pigmentation. L’absorption des minéraux est

en compétition avec celle du calcium : atten-

tion aux aliments bas de gamme souvent très

riches en calcium. L’absorption des minéraux

est souvent inférieure à 30 % (peut être amé-

liorée s’ils sont chélatés avec des acides ami-

nés)

Les carences d’apport en zinc sont principa-

lement rencontrées dans des aliments riches

en phytates. (aliments de mauvaise qualité

riches en son de céréales, « Generic Dog Food

Desease») et/ou contenant un excès de cal-

cium. [7]. Il existe un défaut d’absorption in-

testinale du zinc dans certaines races : chiens

nordiques, Beauceron, Berger allemand, Bos-

ton Terrier, Bull-Terrier, Dogue allemand... Les

lésions cutanées se situent aux zones pério-

rificielles et aux doigts : érythème au début,

puis squames et des croûtes très adhérentes

[4] (type 1). Des lésions cutanées non dues

à une carence mais améliorées par le zinc ont

été décrites chez les chiots à croissance ra-

pide et quelquefois chez des adultes. De nom-

breuses races peuvent être atteintes, parmi

lesquelles le Dogue allemand, le Doberman,

le Berger allemand, le Beagle et le Labrador.

(type 2)

Le cuivre entre dans la composition de nom-

breuses enzymes. Une compétition existe

entre l’absorption du cuivre, du zinc, du cal-

cium ou du fer. La carence entraîne des modi-

fications du pelage : décoloration débutant au

niveau de la face, pelage clairsemé avec des

poils ternes et secs

Le fer est impliqué (avec la vitamine C) dans le

métabolisme de la proline, acide aminé majeur

dans la structure du collagène. Une carence

en fer nuit à la qualité du tissu cicatriciel.

L’iode : impliqué dans le métabolisme thyroï-

dien et ses conséquences cutanées (rare)

Les vitamines interviennent au niveau

de la peau

La vitamine A (rétinol, acide rétinoïque) inter-

vient dans la différenciation des cellules épi-

théliales et affecte la kératinisation. [7] Le

chat ne peut pas transformer le ß-carotène

en rétinol, il doit trouver la forme animale de

la vitamine A dans son alimentation. Par son

action sur la production de sébum, elle lutte

contre la séborrhée et les pellicules qui se for-

ment après du prurit. Son action intervient en

synergie avec le zinc et les acides aminés sou-

frés. Une carence est rare chez le chien, plus

courante chez le chat (régime végétarien par

exemple). L’excès de vitamine A peut aussi

être néfaste (spondylarthrite ankylosante

chez le chat due à un excès de consommation

de foie, utilisation d’huile de foie de morue…)

L’hypothèse de l’action de la vitamine D dans

le traitement de la DAC a été évoquée, au vu

des résultats insuffisants sur le prurit, cette

solution thérapeutique n’est pas retenue [8]

[9]

La vitamine E possède une activité antioxy-

dante et joue un rôle dans les membranes cel-

lulaires. Les carences sont rares (aliment de

faible qualité) et ont été décrites chez le chat

[7]. Une carence expérimentale chez le chien

provoque : séborrhée sèche, alopécie diffuse,

érythrodermie et pyodermite secondaire. Des

taux élevés de vitamine E ont diminué les

signes cutanés sur les chiens atopiques [10]

[11]. Ses besoins sont liés à la teneur en AGPI

de la ration [7].

Les vitamines du groupe B jouent un rôle de

coenzyme pour des enzymes cellulaires. Elles

sont fournies par l’alimentation et la flore

digestive. Les carences sont exceptionnelles

(aliments bas de gamme, rations ména-

gères non contrôlées…). Ces vitamines inter-

viennent dans le métabolisme des AGE. Un

défaut d’apport ou de synthèse par la flore

digestive (suite à une diarrhée chronique ou

une antibiothérapie) peuvent provoquer une

carence en AGPI.

Une carence en riboflavine (B2) donne les

signes suivants : xérose cutanée (zone périor-

bitaire et abdomen) et une chéilite. [7] Pour la

vitamine B3 (niacine, nicotinamide, vitamine

PP), une carence est susceptible d’apparaître

avec une alimentation pauvre en nutriments

d’origine animale : dermatite prurigineuse

de l’abdomen et des membres postérieurs,

accompagnée d’ulcères des muqueuses. La

vitamine B5 (acide panthoténique) inter-

vient avec la vitamine B3, la choline, l’inositol

et l’histidine ; elle favorise la synthèse des

lipides cutanés (céramides) et limite la dés-

hydratation de l’épiderme. La vitamine B8

(biotine, vitamine H) peut manquer chez les

animaux nourris avec des blancs d’œuf crus

(l’avidine du blanc d’œuf complexe la biotine

et empêche son absorption). Les signes sont:

érythème, alopécie de la face et de la zone

périorbitaire, squamosis, leucotrichie, pelage

terne et cassant et une desquamation géné-

ralisée.

Des recherches sur les antioxydants ont

monté qu’en diminuant le stress oxydatif, ils

inhibent les voies métaboliques liées à l’hista-

mine et la production de prostaglandines. De

même pour les polyphénols (présents dans

le romarin, le thé vert, les pulpes d’agrumes

[12], qui forment des complexes insolubles

avec les protéines allergéniques et inhibent

l’activité des lymphocytes, la prolifération des

lymphocytes T, la production de cytokines, la

production d’anticorps par les lymphocytes B,

le relargage des médiateurs inflammatoires

par les mastocytes.

Récemment, l’implication du microbiote a été

mise en évidence dans le développement des

allergies. Chez l’homme, la naissance par cé-

sarienne, le non-allaitement maternel et l’uti-

lisation d’antibiotique lors des premiers mois

de vie seraient des facteurs favorisants. De

nombreuses études sont en cours sur ce sujet.

Facteurs favorisants les problèmes

cutanés

Les animaux à pelage dense ou de grand for-

mat ont des besoins quotidiens importants

en protéines et en acides gras. Les aliments

« généralistes », négligeant ces particularités,

risquent de ne pas apporter tous les nutri-

ments nécessaires. Deux groupes de derma-

toses nutritionnelles (répondant à l’adminis-

tration de zinc ou de vitamine A) représentent

les causes majeures de troubles de la kérati-

nisation chez les races canines prédisposées.

Les animaux à poils noir ou foncé ont des

besoins supérieurs en TYR et PHE.

Des symptômes de carence nutritionnelle ap-

paraissent plus fréquemment lors d’exigences

nutritionnelles supérieures aux besoins

6

6

1

/

6

100%