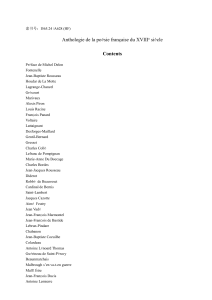

L`histoire de l`art selon Antoine Schnapper

L’histoire de l’art

selon Antoine Schnapper

CHRISTINE GOUZI

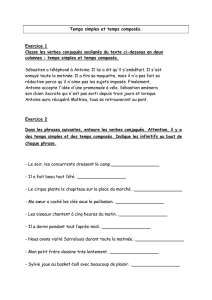

Ce texte est issu d’une communication qui a eu lieu lors du colloque « Artistes, collec-

tions et musées. », le 19 juin 2009 à l’Institut national d’histoire de l’art. Ce colloque

était organisé en hommage à Antoine Schnapper. En publiant cet article notre revue

se joint à cet hommage et témoigne de sa fidélité à l’un de ses fondateurs et de ses

plus précieux amis. COMMENTAIRE

AUTEUR de nombreux livres sur la pein-

ture française et sur les collection-

neurs de l’Ancien Régime, Antoine

Schnapper contribua à redéfinir la discipline

d’histoire de l’art dans le champ des sciences

humaines. Cet aspect de sa carrière n’a pas

fait l’objet de publications théoriques de sa

part, sans doute par horreur de la

« doctrine ». Il n’en reste pas moins que de

son œuvre entier se dessine une méthode,

dont il précisa lui-même quelques points dans

un article de jeunesse (1) et dans un entretien

avec Henri Mercillon, paru deux ans avant sa

mort, en 2002 (2).

Histoire de l’art

et « Belles Lettres »

Étudiant, Antoine Schnapper n’avait pas

choisi l’histoire de l’art, mais l’histoire. Dans

les années 1950, l’histoire de l’art était de

toute façon une discipline à la fois minoritaire

et mineure au sein de l’Université française.

Enseignée le plus souvent par un professeur

unique, qui devait couvrir un programme

allant de l’Antiquité à l’époque contempo-

raine, elle s’apparentait à une discipline

d’agrément, qui ne permettait pas d’obtenir

une licence d’enseignement. On comprend

que la licence d’histoire de l’art ait été un

diplôme annexe, que l’on préparait en paral-

lèle avec un autre, pour le plaisir d’étoffer sa

culture générale en quelque sorte, et sans

volonté de spécialisation particulière. Dans les

années 1960, lorsque des chaires de profes-

seurs d’histoire de l’art se multiplièrent, la

situation s’améliora sensiblement, mais sans

changer fondamentalement le statut de l’his-

toire de l’art : encore considérée comme une

« récréation » dans le cursus des Humanités,

celle-ci était plus destinée à éprouver les

qualités culturelles et littéraires des étudiants

que leur rigueur historique.

En France, l’histoire de l’art était en effet

une discipline qui, par tradition, dépendait

étroitement des Belles Lettres. Sans revenir

COMMENTAIRE, N° 129, PRINTEMPS 2010 151

(1) « Les tâches de l’historien de l’art », Contrepoint, n° 2, 1973,

p. 161-172.

(2) Henri Mercillon, « Un pionnier dans l’histoire de l’art.

Conversation avec Antoine Schnapper », Commentaire, n° 99,

automne 2002, p. 653-661.

au Génie du christianisme de Chateaubriand,

qui, déjà, dans une langue exaltée, chantait le

patrimoine ruiné ou vandalisé de l’Ancien

Régime, on peut noter que les premiers histo-

riens de l’art nés au XIXesiècle étaient agrégés

de littérature ou de philosophie. Émile

Mâle (3) était l’un d’entre eux, de même que

Louis Dimier (4), pour ne citer que ces noms

emblématiques, qui marquèrent tous deux de

manière très différente l’histoire de la disci-

pline (5). Après la Seconde Guerre mondiale,

Henri Focillon (6), puis André Chastel (7)

étaient eux aussi des littéraires qui avaient

choisi de se consacrer à l’art. Il est donc

logique que l’histoire de l’art française ait

d’abord été une science iconographique,

voire, sur le modèle proposé par Aby

Warburg (8), une science iconologique. Elle

était d’abord un discours qui décryptait

l’image en s’aidant des sources textuelles

contemporaines de sa création, et, par-delà,

un logos codifié, capable d’expliquer, par un

substrat culturel retrouvé, le choix des sujets

et la façon de les traiter. Car cette attention

à l’iconographie avait un double but : mettre

en évidence la nouveauté de certaines repré-

sentations, de même que mesurer, à l’aune de

ces changements, l’évolution des « formes »,

autrement dit du style. Dans ses meilleures

productions, l’histoire de l’art avait donc mis

en œuvre une herméneutique digne de ce

nom, qui n’analysait pas seulement l’œuvre en

termes esthétiques.

Les limites de l’iconographie

C’est pourtant cette herméneutique que

refusa Antoine Schnapper lorsqu’il eut

terminé ses études d’histoire et qu’il

commença en 1964 sa thèse de troisième cycle

sur les tableaux du Trianon de Marbre de

Versailles. L’originalité de sa démarche tint

alors à l’articulation nouvelle qu’il opéra entre

la discipline historique et l’art. On touche ici

au rapport entre le déroulement historique et

la création artistique qu’avaient tenté de clari-

fier certains historiens des Annales, tel Lucien

Febvre (9), sans que jamais leurs écrits modi-

fient profondément la marche de l’histoire de

l’art, qui se développa selon une ligne paral-

lèle à celle de l’histoire. Analysant en 1950 la

thèse de François-Georges Pariset sur

Georges de La Tour (10), Lucien Febvre expli-

quait que « l’étude du milieu spirituel de la

Contre-Réforme lorraine (11) » aurait dû

présider à l’analyse de l’art du peintre. Or

cette étude, écrivait-il, n’était hélas que « la

basse continue (12) » de l’analyse des œuvres,

analyse du reste iconographique pour une

bonne part, dont la pertinence était précisé-

ment suspecte pour Lucien Febvre : elle aurait

dû d’abord se nourrir d’un substrat historique

avant de servir de caution à de nouvelles data-

tions et attributions. Cette réticence de

Lucien Febvre à l’égard de la méthode

employée par François-Georges Pariset,

Antoine Schnapper l’aurait sans doute

trouvée légitime : pour lui, l’iconographie ne

pouvait en aucun cas être un point de départ

à la compréhension de l’œuvre, même si elle

procédait de recherches érudites et parfois

éclairantes. Parce qu’elle est un discours fata-

lement extrinsèque aux conditions de création

de l’œuvre, parce qu’elle dérive souvent de

prémisses textuelles extérieures au champ

disciplinaire de la peinture, de la gravure ou

du dessin, la méthode iconographique ne rend

pas compte de la réalité de l’œuvre. A fortiori,

elle ne peut avoir l’ambition de donner de

certitude sur sa date ou son auteur.

Mais la méthode que préconisait Lucien

Febvre engendrait une autre difficulté selon

Antoine Schnapper. Considérer prioritaire-

ment les événements historiques contempo-

CHRISTINE GOUZI

152

(3) Émile Mâle (1862-1954) est connu pour ses livres sur l’ico-

nographie de l’art du Moyen Âge, il est aussi l’auteur de L’Art reli-

gieux de la fin du XVIesiècle, du XVIIesiècle et du XVIIIesiècle. Étude

sur l’iconographie après le Concile de Trente, Armand Colin, 1932

(2eéd. revue et corrigée, Armand Colin, 1951), qui était une réfé-

rence dans les années 1960.

(4) Le cas de Dimier (1865-1943) est très différent de celui

d’Émile Mâle car son approche de l’art n’est pas iconographique.

(5) Ce n’est pas le lieu ici de faire une analyse de l’évolution de

l’histoire de l’art en France, qui demanderait une étude à par

entière. Aussi, les noms que nous citons n’ont d’autre valeur que

de repères.

(6) Sur Henri Focillon (1881-1943), voir les actes du colloque

Henri Focillon (2004), éd. Kimé, 2007.

(7) Sur André Chastel (1912-1990) qui dirigea la thèse d’Antoine

Schnapper sur Jouvenet, voir le numéro spécial de la Revue de l’art,

hommage à André Chastel, n° 93, 1991.

(8) Aby Warburg (1866-1929) avait été l’un des fondateurs de la

méthode iconographique en histoire de l’art en Allemagne avant

et après la guerre de 1914-1918.

(9) Voir « Penser l’histoire de l’art », Annales, économies, socié-

tés, civilisations, t. 5, 1950, n° 1, p. 134-136.

(10) Lucien Febvre, « Résurrection d’un peintre : à propos de

Georges de La Tour », Annales, économies, sociétés, civilisations, t. 5,

1950, n° 1, p. 129-134. Rééd. par Brigitte Mazon dans Lucien

Febvre. Vivre l’histoire, Robert Laffont/Armand Colin, 2009, p. 260-

265.

(11) Ibid., p. 263.

(12) Ibid., p. 265.

rains de l’œuvre, faire de cette dernière l’éma-

nation de l’histoire, manquait aussi le but que

s’était assigné l’historien de l’art : éclairer les

circonstances d’une commande particulière,

reconstituer la clientèle de l’artiste, recoller

un corpus et comprendre sa réception au

cours du temps. Impossible donc d’appliquer

à l’histoire de l’art la recette, pourtant réussie

lorsqu’il s’agissait d’histoire, de la Méditerra-

née au temps de Philippe II de Fernand

Braudel. L’histoire générale devait bien être

convoquée, certes, mais pas seulement pour

lui rattacher artificieusement l’histoire de l’art

et la considérer alors comme un terrain d’ap-

plication privilégié de la noble histoire.

Au contraire, l’histoire de l’art devait acqué-

rir son autonomie et se comporter elle-même

comme une discipline historique, en adaptant

ses méthodes et la recherche de ses sources à

son objet. Ainsi, en tant que discipline histo-

rique, l’histoire de l’art est avant tout, à l’ins-

tar de l’histoire, l’observation des « traces du

passé (13) ».

Or cette « observation », dont les modalités

ont été décrites par de nombreux historiens

ou philosophes de l’histoire (14), avait disparu

du domaine de l’étude de l’art dans les années

1950. Que l’on se consacrât à l’interprétation

de l’iconographie ou du style comme le faisait

brillamment et avec une grande érudition

André Chastel, ou bien que l’on s’oubliât à

discourir sur les œuvres et les sentiments

qu’elles suscitent, comme l’osait André

Malraux, on s’empêchait toute construction

d’objectivité historique. C’est pourquoi

Antoine Schnapper voulut revenir au docu-

ment, c’est-à-dire à la source spécifique de

l’œuvre. Les archives de la Maison du Roi, les

guides anciens, les mémoires, les actes nota-

riés (testament, inventaires après décès,

contrats de commandes, d’apprentissage…) :

toutes sources potentielles pour qui a la

charge de déceler des indices, des « traces »

de l’objet artistique et pour qui a le devoir de

le connaître ou même de le reconnaître dans

la masse souvent indistincte que le hasard a

laissée parvenir jusqu’à nous. On s’explique

mieux de la sorte ce qui pouvait paraître une

incongruité dans les années 1960 : Antoine

Schnapper avait une prédilection certaine

pour les œuvres disparues, détruites ou non

attribuées (ce qui est une autre forme

d’« absence »).

Le XVIIesiècle

d’Antoine Schnapper

Sa thèse sur les commandes picturales pour

le Trianon de Marbre (15) a pu ainsi sembler

l’entreprise d’un dom Quichotte illuminé par

la grâce de peintures jugées alors malheureu-

sement « classiques », pompeuses d’être

influencées par Le Brun ; en sus éparpillées,

voire oubliées dans les réserves de musées,

ayant perdu au cours de leurs pérégrinations

leur nom d’auteur, leur titre et même parfois

leur couche picturale ! La même « bizarrerie »

entraîna Antoine Schnapper à choisir pour sa

thèse d’État l’étude d’un peintre alors peu

considéré, Jean Jouvenet (1644-1717), qui

avait le double défaut d’avoir travaillé pour

Louis XIV et d’avoir essentiellement été un

peintre religieux, dont le corpus était alors

très mal connu et non recensé (16). À l’occa-

sion de ses recherches, et grâce aux sources

mises au jour par ses soins, Antoine Schnap-

per démontra que plus de 80 % des décors

plafonnants peints par Jouvenet avaient été

détruits. Or, c’était précisément un des

apports de sa méthode de tenir compte de

cette « connaissance par traces documen-

taires » d’œuvres désormais inaccessibles pour

analyser l’œuvre entier de l’artiste. Les histo-

riens de l’art se contentaient alors le plus

souvent des œuvres parvenues jusqu’à eux. En

bon historien, Antoine Schnapper affirma par

le sujet même de ses ouvrages que l’histoire

de l’art devait de préférence choisir pour objet

d’étude des œuvres à jamais disparues : c’est

à cette seule condition que la reconstruction

d’une période artistique ou de l’art d’un créa-

teur pouvait être totalement « objective ».

Cette nouvelle méthode redonnait évidem-

ment ses lettres de noblesse à l’histoire, alors

que la discipline était surtout tournée vers

l’art ; elle impliquait encore de remettre à

L’HISTOIRE DE L’ART SELON ANTOINE SCHNAPPER

153

(13) L’expression est de Simiand, mais elle fut redéfinie, notam-

ment par Lucien Febvre et Marc Bloch, dès les années 1930. La

méthode critique qu’elle induisait était encore au cœur des préoc-

cupations des historiens dans les années 1950.

(14) Antoine Schnapper cite le nom de Paul Veyne dans ses

premiers écrits et plus précisément Comment on écrit l’histoire,

Seuil, 1971.

(15) Tableaux pour le Trianon de Marbre (1688-1714), Paris et

La Haye, Mouton, 1967. Une réédition par Nicolas Milovanovic est

en cours.

(16) Jean Jouvenet (1644-1717) et la peinture d’histoire à Paris,

Léonce Laget, 1974. Une réédition augmentée et préfacée par nos

soins paraîtra en 2010 aux éditions Arthena.

l’honneur le catalogue, conçu, non comme

l’énumération d’œuvres choisies, mais comme

la reconstitution exhaustive et raisonnée d’un

corpus entier. Alors seulement une « vérité »

historique pouvait se faire jour : vérité qui

n’avait rien à voir avec une affirmation

gratuite de telle ou telle théorie préconçue,

mais avec une légitime entreprise de recons-

titution historique. Comparée aux envolées

lyriques de certains littérateurs, jugée même

à l’aune des synthèses transversales sur un

thème, un siècle, ou un style, le but d’Antoine

Schnapper peut paraître modeste. Au moment

où il soutint sa thèse, il apparut au contraire

d’une rigoureuse intransigeance. Plus tard, il

sembla à certains d’une ambition justifiée,

mais aride.

Le conflit des interprétations

Ainsi de l’article sur la population des pein-

tres à Paris au XVIIesiècle paru en 2001 (17),

qui cherche à donner une fourchette fiable du

nombre des peintres qui exerçaient dans ce

laps de temps. Pour mener à bien cette

enquête, Antoine Schnapper explique d’abord

le choix de ses sources et expose les chiffres

qu’on peut en extraire. Loin d’être considérés

comme un résultat acquis, ces chiffres sont

analysés comme des leurres potentiels et

minorés ou majorés grâce à des mises en pers-

pective démographiques. Les chiffres finale-

ment proposés à la fin de l’article ne font

l’objet d’aucune conclusion qui ne soit compa-

rative : la situation de la capitale de la France

est appréciée à l’aune de celle des Pays-Bas.

L’augmentation du nombre des peintres,

observée dans les deux pays pour une période

similaire, est alors comprise comme la consé-

quence possible d’un faisceau de causes,

économiques, sociales, ou politiques, dont

aucune n’est préférée à l’autre. Le lecteur,

seul juge de leur pertinence, doit aussi exercer

sa subjectivité, à laquelle le conduit la

démarche historique « documentaire » raison-

née. Les ouvrages d’Antoine Schnapper en

ont ainsi déconcerté plusieurs. D’autant plus

qu’il s’y glissait parfois un peu de malice :

nombre de ses écrits ont l’apparence des

ouvrages quantitatifs ou statistiques des histo-

riens des Annales. Mais, à l’inverse d’eux, ils

ne proposent aucune conclusion ferme. Il peut

sembler qu’en agissant ainsi, Antoine Schnap-

per refuse de donner un avis, de s’engager,

voire d’expliquer. Le document paraît un

paravent commode qui empêche l’idée par le

fait. C’est pourtant mal comprendre sa

démarche, qui pousse jusqu’à ses extrêmes

limites la méthode historique en histoire de

l’art : d’une part, le fait est déjà idée puisqu’il

ne peut acquérir son statut de fait que par

celui qui le choisit pour tel. D’autre part, la

manière dont on interroge un document, si

factuel soit-il, lui donne déjà une orientation

subjective. Mais cette subjectivité-là est légi-

time car elle découle du document et s’appuie

sur cette « trace » que doit traquer l’historien.

Elle ne cherche pas à phagocyter le passé en

le considérant comme un autre présent. Cette

différence entre passé et présent est évidem-

ment nécessaire, même si elle est toujours

« déniée » comme l’écrit Michel de Certeau,

car mouvante, « posée » dès le début de la

recherche, mais ne pouvant jamais être vrai-

ment « tenue »(

18). Antoine Schnapper, qui,

en tant qu’historien, en était toujours

conscient, a pourtant tenté de rigidifier cette

limite, de l’éloigner le plus possible d’un

présent « anachronique ». Il s’est sans doute

ainsi empêché des développements qui

auraient été légitimes et que sa sensibilité

artistique, toujours savamment bridée dans

ses écrits, aurait rendus très intéressants. Mais

cette rigueur avait sa récompense : la légiti-

mité de la discipline d’histoire de l’art dans le

cercle des sciences humaines. Enfin, le résul-

tat de l’enquête historique n’est jamais

présenté comme infrangible. La tâche de l’his-

torien de l’art n’est pas d’affirmer, mais de

suggérer, d’empêcher la surinterprétation en

laissant ouvert le sens, en multipliant même

des interprétations auxquelles le lecteur est

libre d’adhérer ou non.

Du bon usage du document :

Le Trianon de Marbre

Ainsi, la méthode d’Antoine Schnapper se

démarque de celle, positiviste, des « docu-

mentaires » du XIXesiècle : rassemblant des

archives inédites, qu’ils publièrent et diffusè-

rent, les « documentaires », tel Philippe de

Chennevières, avaient certes bien compris

CHRISTINE GOUZI

154

(17) « La population des peintres à Paris au XVIIesiècle »,

Mélanges en hommage à Pierre Rosenberg, RMN, 2001, p. 422-426. (18) Michel de Certeau, L’Écriture de l’histoire, Gallimard, 1975.

l’importance des « traces du passé ». Les arti-

cles des Archives de l’art français, revue qui

produisit à partir de 1872 un lot impression-

nant de sources inédites tirées de papiers

anciens consultés aux Archives nationales ou,

plus précieux encore, possédés par les auteurs

eux-mêmes et depuis disparus, étaient sans

doute des modèles : le métier d’historien de

l’art passe certainement en premier lieu par

cette chasse ingrate et peu spectaculaire du

document, si insignifiant semble-t-il. Mais les

documentaires recherchaient surtout les

archives pour démontrer des idées forgées a

priori (en l’occurrence, en ce qui concerne

l’histoire de l’art, les conséquences désas-

treuses de la centralisation opérée par

Louis XIV sur l’art provincial) ; Antoine

Schnapper laisse quant à lui l’interprétation

ouverte.

Cela ne l’empêcha pas de tenter des

démonstrations, qui pour n’être volontaire-

ment pas didactiques, n’en furent pas moins

efficaces. Depuis l’étude publiée en 1967 sur

le Trianon de Marbre, il est devenu impossi-

ble d’affirmer que le style des peintures

commandées par Louis XIV changea totale-

ment de nature dans les années 1690. Au

contraire, les tableaux retrouvés grâce au

travail documentaire montraient qu’un « clas-

sicisme tardif » perdura jusqu’au début du

XVIIIesiècle et que ce style eut certainement

des répercussions sur la manière de plusieurs

artistes du règne de Louis XV. Antoine

Schnapper récusait aussi l’influence de

Madame de Maintenon (dont aucune source

n’indique du reste qu’elle se mêla des

commandes aux artistes) dans l’allégement de

la pompe décorative versaillaise à Trianon :

Antoine Schnapper ne manque pas de remar-

quer ironiquement qu’on définissait comme

« épuré » l’esthétique tout de blancheur de

Trianon si elle était attribuée à l’intervention

de la dévote Maintenon ; mais qu’on le disait

« gracieux » et « léger » s’il devenait la consé-

quence de la mort de Le Brun, peintre « offi-

ciel », qui ne pouvait qu’être obsédé de

marbres colorés et de riches agencements. Le

changement de style ne découlait pas non plus

de façon avérée des difficultés dues à la guerre

de la ligue d’Augsbourg : le manque d’argent

avait bien interrompu le chantier du décor de

Trianon pendant quelques années, mais la

rigueur financière n’avait rien à voir avec un

prétendu « rigorisme » formel, ou au contraire

avec une « simplicité » nouvelle qui confinait

àla légèreté rococo (ces deux dénominations

stylistiques étant du reste, au final, parfaite-

ment contradictoires).

Le décor reconstitué dans son entier

montrait plutôt un éclectisme de style qui s’ex-

pliquait par la destination même de Trianon :

palais de repos d’un roi exalté en union avec

la nature, il avait été édifié dans le but de

prolonger les jardins attenants ; son décor

devait donc s’accorder avec une des mytholo-

gies royales, celle d’un souverain régnant sur

la flore, qu’il renouvelle et dont il change à

volonté le cours naturel. Cette interprétation

paraît aujourd’hui banale. En 1967, sévissait

encore une histoire de l’art « causale » dont

le but était de démontrer que le décor du

Trianon n’était qu’une transition entre deux

styles également condamnables : le pesant

classicisme versaillais déterminé par un roi

absolu et le futile rococo de la Régence, qui

conduisait directement à l’avènement du

« petit goût » dans la peinture du XVIIIesiècle.

Le premier chapitre du Trianon de Marbre,

intitulé « Méthode historique et historique de

la décoration », permettait au contraire de

comprendre, grâce aux documents, aux

œuvres elles-mêmes, autre forme de docu-

ments spécifiques à l’histoire de l’art, que

cette « transition » des années 1690 était aussi

un accomplissement de l’art versaillais.

Antoine Schnapper déjouait de la sorte les

pièges de l’approximation, de l’affirmation

gratuite ou des a priori motivés par des visions

politiques simplistes.

La méthode critique au défi

des œuvres : un pragmatisme

On a souvent considéré, à juste titre, qu’An-

dré Chastel avait permis à l’histoire de l’art

française de trouver sa place sur la scène inter-

nationale. Avec le recul que donne le passage

du temps, on se rend compte qu’Antoine

Schnapper ne fut pas en reste, mais d’une autre

façon. Sa méthode critique, qu’il affina de plus

en plus au cours de ses recherches, était en effet

très proche de celle de certains historiens de

l’art anglo-saxons, notamment de celle de

Francis Haskell (19), avec qui il se lia par la

suite. Loin d’être isolé, Antoine Schnapper peut

L’HISTOIRE DE L’ART SELON ANTOINE SCHNAPPER

155

(19) Francis Haskell (1928-2001) avait lui aussi fait des études

d’histoire avant de devenir historien de l’art.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%