Lire l'article complet

L

e 3eOtoforum, organisé par A. Robier, E. Lescanne,

S. Morinière et E. Pinlong, s’est déroulé à Tours les

19 et 20 novembre 2004. Nous rapportons ici quelques-

uns des propos tenus lors des ateliers et des tables rondes.

LES TUMEURS MALIGNES DU PAVILLON

ET DU CONDUIT AUDITIF EXTERNE

(d’après les communications de J.P. Bessède, Limoges

et J.P. Lavieille, Marseille)

Les tumeurs malignes du pavillon de l’oreille sont essentielle-

ment des tumeurs cutanées, rarement des épithéliomas basocel-

lulaires, parfois des mélanomes et souvent des carcinomes épi-

dermoïdes. Le traitement de ces tumeurs est avant tout chirurgical.

●La conduite à tenir devant un mélanome du pavillon de l’oreille

dépend de l’indice de Breslow, de l’importance de l’exérèse cuta-

née et du statut ganglionnaire. La survie à 5 ans est de 95 %, avec

un indice de Breslow inférieur à 0,75, et de 52 % lorsque l’indice

de Breslow est supérieur à 4. Douze à 25 % des mélanomes N0

de plus de 1 mm ont des micrométastases ganglionnaires, d’où

l’intérêt de rechercher un ganglion sentinelle. La veille de l’inter-

vention, dans le service de médecine nucléaire, le patient reçoit

l’injection péritumorale d’un traceur radioactif. Une demi-heure

après, le ganglion sentinelle est repéré par gamma-caméra. Lors

de l’intervention chirurgicale, le chirurgien prélève le ganglion

sentinelle, qui est envoyé au laboratoire d’anatomopathologie.

S’il y a des cellules tumorales à l’examen anatomopathologique

définitif, un curage adapté à la localisation (en général groupes II

et V) est programmé dans les jours suivants.

●Les carcinomes épidermoïdes du pavillon de l’oreille sont fré-

quents, souvent infiltrants et récidivants. Le pronostic dépend de

la qualité de l’exérèse cutanée et d’un éventuel envahissement

des ganglions, ces tumeurs étant plus lymphophiles que les autres

tumeurs cutanées. Il faut craindre un envahissement ganglion-

naire si la tumeur fait plus de 3 cm, si l’épaisseur moyenne est

supérieure à 4 mm et si les limites d’exérèse, en superficie mais

surtout en profondeur, n’ont pas été suffisantes, ou bien encore

s’il y a un envahissement périnerveux.

●Les carcinomes du conduit auditif externe (CAE) ont ceci de par-

ticulier qu’il faut d’emblée les traiter de manière complète et large,

car les récidives sont en général au-delà de toute ressource théra-

peutique. Le diagnostic est souvent retardé, la lésion étant confon-

due avec un eczéma chronique (et, de fait, un eczéma chronique

évoluant depuis plus de 10 ans est un facteur de risque de carci-

nome), une otite externe chronique ou une lésion polypoïde du

CAE. Les premiers symptômes sont l’otalgie et/ou l’otorrhée, pré-

sentes dans les trois quarts des cas. L’otorragie n’est présente que

dans un tiers des cas ; quant à la paralysie faciale, c’est un signe

bien tardif. Le diagnostic repose sur la biopsie. Celle-ci doit être

systématique si la lésion évolue depuis plus de 3 mois ou s’il y a

une modification d’une lésion connue. Il ne faut pas hésiter à faire

une biopsie sous anesthésie générale si la première est négative et

la lésion persistante. La mortalité liée à ces tumeurs est effroyable.

Le risque de décès dépend du stade et de la nature histologique de

la tumeur ; les moins péjoratives sont les mélanomes, les plus mau-

vaises les cylindromes et les carcinomes épidermoïdes. Les

tumeurs, en fonction de leur extension, appréciée cliniquement et

sur l’imagerie, sont classées en quatre stades (tableau I).

L’exérèse de la peau du CAE et du tympan n’est jamais suffi-

sante. Il faut faire une pétrectomie qui, selon le stade tumoral,

sera externe, subtotale ou totale. La pétrectomie externe enlève,

en un bloc, le CAE cutané et osseux, la mastoïde et l’oreille

moyenne ; elle peut être plus ou moins étendue à l’articulation

temporomandibulaire, à la parotide, au pavillon de l’oreille.

3eOtoforum

3rd Otoforum

●

M. François*

* Service ORL, hôpital Robert-Debré, Paris.

ACTUALITÉ

11

La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no296 - janvier-février 2005

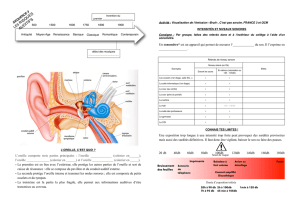

Tableau I. Classification des tumeurs du CAE.

Stade Extension

ICAE sans atteinte osseuse ni cartilagineuse

II CAE avec atteinte osseuse et/ou cartilagineuse

III CAE et oreille moyenne

IV Envahissement intra- ou péripétreux

Mots-clés : Tumeurs malignes du pavillon et du conduit

auditif externe - Audition binaurale - Urgences cochléo-

vestibulaires - Antibiothérapie et chirurgie otologique.

Keywords: Malignant tumors of external ear - Binaural

hearing - Sudden deafness and acute vertigo - Antibio-

therapy, antibioprophylaxis or neither in otologic surgery.

L’oreille moyenne doit donc être exclue. La pétrectomie sub-

totale résèque en un bloc tout le rocher, sauf l’apex pétreux et la

carotide interne ; il y a sacrifice du nerf facial et du VIII, et l’on

doit y associer un curage cervical et une parotidectomie. La

pétrectomie totale enlève tout le rocher et doit parfois être com-

plétée par un geste chirurgical intradural. Selon le stade tumoral

et l’envahissement ganglionnaire, le traitement chirurgical sera

ou non complété par une radiothérapie.

LA RÉHABILITATION DE L’AUDITION BINAURALE

●Pour E. Bizaguet (Paris), l’appareillage stéréophonique est

indispensable pour une raison immédiate d’efficacité, mais aussi

parce qu’il protège l’oreille non stimulée. En effet, la fonction

auditive est nécessaire à la conservation de l’oreille. Les adoles-

cents qui abandonnent l’une de leurs deux prothèses assistent en

quelques mois à la dégradation de l’intelligibilité vocale sur

l’oreille non stimulée. Lorsque, à l’âge adulte, ils remettent la

deuxième prothèse, il leur faut souvent attendre deux ans pour

retrouver le niveau antérieur (indépendamment de tout problème

de surdité progressive). Le fait de porter deux prothèses améliore

la sonie d’environ 3 dB au seuil et 6 dB au niveau du confort. La

localisation spatiale dépend de l’audition sur chacune des deux

oreilles. Le cerveau est sensible à une différence de temps d’arri-

vée du son aux deux oreilles, à une différence de timbre et à une

différence de phase. La tête ne masque pas les graves, mais elle

masque les aigus d’environ 25 dB. En cas de surdité asymétrique,

pour rétablir une audition binaurale efficace, il faut obtenir un

gain prothétique analogue des deux côtés, non pas au seuil, mais

au niveau du confort (voix moyenne). Le remboursement de deux

prothèses est admis depuis peu pour les adultes. Actuellement,

82 % des patients appareillables en stéréo sont appareillés. Ce

pourcentage augmentera probablement dans les années à venir.

●Les patients qui ont une cophose unilatérale ne peuvent pas être

appareillés en stéréo de manière classique, mais on peut leur pro-

poser une pseudo-stéréo par système CROSS et, depuis peu, par

prothèse à ancrage osseux, ou BAHA (C. Martin, Saint-Étienne).

Avant de poser une BAHA, on peut proposer au patient un essai

préopératoire au laboratoire, mais aussi dans la vie profession-

nelle et la vie de tous les jours. Vaneecloo et al., en 2001, sur une

série de 29 patients, ont relevé 88 % de patients satisfaits, l’amé-

lioration portant sur la localisation sonore et l’intelligibilité dans

le bruit. Sterkers et al., sur une série de 22 patients, ont retrouvé

un bénéfice fonctionnel global, mais sans amélioration de la loca-

lisation sonore. Il est important de noter que, dans la mesure où

il ne s’agit pas d’une vraie stéréophonie, le temps de déprivation

n’intervient pas dans la décision thérapeutique. E. Bizaguet pré-

cise que, alors que 25 % seulement des patients adoptent le sys-

tème CROSS après l’avoir essayé, 80 % des patients qui ont une

BAHA l’utilisent régulièrement.

●Les prothèses implantables d’oreille moyenne représentent un

gros progrès pour certains types de surdité difficiles à appareiller

de manière plus conventionnelle. F.M. Vaneecloo (Lille) a pré-

senté son expérience portant sur 17 patients appareillés par pro-

thèse Soundbridge Vibrant, dont 3 de manière bilatérale. Ces pro-

thèses améliorent l’intelligibilité (listes de Fournier) et la recon-

naissance vocale (listes de Lafon) en cabine d’audiométrie, et,

surtout, elles améliorent l’audition en ambiance bruyante.

●Actuellement, les implants cochléaires sont proposés pour les

surdités de perception avec moins de 50 % de compréhension des

listes dissyllabiques de Fournier à 60 dB avec prothèses.

L’implantation cochléaire n’empêche pas le port conjoint d’une

prothèse controlatérale, ni même d’une prothèse homolatérale

(B.Fraysse, Toulouse). Les chances de conserver l’audition rési-

duelle du côté implanté sont de 80 % si on laisse la fenêtre ronde

intacte, que l’on fait une cochléostomie de petite taille et que l’on

n’insère pas plus de 17 mm du porte-électrodes. Pour les patients

qui ont des restes sur les graves, il peut être intéressant de cou-

pler implant et prothèse. Cela améliore la compréhension de la

parole aussi bien dans le silence que dans le bruit.

●E. Truy (Lyon) a parlé des implants cochléaires à stimulation

binaurale : il y a un microphone de chaque côté, mais un seul pro-

cesseur, et deux porte-électrodes. Un tel système est bien sûr plus

coûteux qu’un implant seul, tant en ce qui concerne le matériel

qu’en temps à passer pour les réglages, mais cela améliore la

compréhension dans le bruit, la discrimination fine et la locali-

sation spatiale des sons.

●O. Sterkers (Clichy) a fait un plaidoyer pour les implants

cochléaires bilatéraux, à partir des résultats observés chez

8patients. En cas de surdité après méningite bactérienne, il fau-

drait implanter les deux côtés d’emblée. En cas de surdité de per-

ception bilatérale d’une autre origine, il faudrait implanter le côté

pour lequel la prothèse est inefficace et n’implanter le deuxième

côté qu’en fonction de l’évolution ; mais si les prothèses sont inef-

ficaces des deux côtés, l’idéal serait d’implanter les deux côtés.

LES URGENCES COCHLÉO-VESTIBULAIRES

(d’après les communications de P. Tran Ba Huy, Paris,

et B. Godey, Rennes)

●Les surdités brusques se définissent comme des surdités de per-

ception survenant en moins de 24 heures, isolées, unilatérales,

atteignant au moins 30 dB sur trois fréquences consécutives.

L’urgence est au diagnostic pour ne pas passer à côté d’une affec-

tion grave dont le pronostic pourrait être amélioré par une prise

en charge précoce : ce sont les surdités accompagnées d’un nys-

tagmus spontané intense, surtout s’il n’y a pas de vertige, celles

qui s’accompagnent de cervicalgies hautes, de céphalées posté-

rieures ou d’autres signes neurologiques (dysarthrie, trouble de

la marche, etc.). Ces cas-là nécessitent en urgence une imagerie

pour rechercher un infarctus cérébelleux, une thrombose ou une

dissection de l’artère vertébrale, ou une sclérose en plaques.

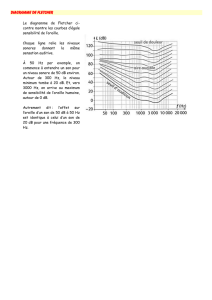

L’audiogramme tonal permet de définir cinq types de courbes de

surdité brusque (figure 1). Les examens à faire sous 24 heures

sont l’audiogramme tonal et vocal, complété éventuellement par

des potentiels évoqués auditifs (PEA) (si le seuil sur les fré-

quences 2-4 kHz permet d’espérer un résultat analysable), l’exa-

men vestibulaire, quelques examens biologiques (NFS, VS, CRP,

ACTUALITÉ

12

La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no296 - janvier-février 2005

13

La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no296 - janvier-février 2005

ionogramme sanguin, glycémie, bilan lipidique), une imagerie.

Le traitement des surdités brusques n’est en revanche pas une

urgence, car il semble qu’il n’y ait pas de différence d’évolution

chez les patients traités dès J1 et ceux dont le traitement est ins-

tauré à J6. De multiples traitements ont été proposés dans les sur-

dités brusques. Les seuls dont l’efficacité soit à peu près prou-

vée sont les médicaments à visée osmotique dans les types A et B,

la corticothérapie et le repos (d’une semaine).

●En ce qui concerne les vertiges aigus, l’essentiel en urgence est

d’éliminer des vertiges qui ne sont pas dus à l’oreille interne :

infarctus et hématome cérébelleux, thrombose vertébro-basilaire,

etc. Il faut être particulièrement vigilant en cas de céphalée pos-

térieure ou de cervicalgie, de nystagmus pur multisens, de signes

neurologiques associés (syndrome cérébelleux, diplopie, altéra-

tion de la conscience, signe de Claude Bernard-Horner, etc.) : ces

patients doivent être hospitalisés et avoir une imagerie en urgence.

Les névrites vestibulaires se manifestent par un grand vertige uni-

latéral qui s’installe en 30 à 60 minutes, sans atteinte auditive ou

neurologique, avec un nystagmus unidirectionnel. Le patient

souffre de vertiges tels que les examens complémentaires (audio-

gramme, VNG) doivent être repoussés à J2-J3. Le traitement

repose sur les antiémétiques, les antivertigineux, les corticoïdes,

la mobilisation précoce.

Le vertige de la maladie de Ménière s’accompagne typiquement

d’hypoacousie et d’acouphènes. Il s’installe en 2 à 3 minutes et dure

de 2 à 24 heures. L’audiométrie vocale est souvent plus perturbée

que la tonale, et les tests osmotiques peuvent confirmer le mécanisme

pressionnel de l’atteinte auditive. Le traitement de la crise repose sur

les antiémétiques, les antivertigineux et les anxiolytiques.

Les vertiges post-traumatiques sont parfois masqués par les

troubles de la conscience. Le syndrome vestibulaire est destruc-

tif. L’examen tomodensitométrique doit être demandé pour véri-

fier l’existence d’une fracture du rocher. Le vaccin antipneumo-

coccique est systématique en cas de fracture transversale.

Les infections de l’oreille interne par contiguïté à partir de l’oreille

moyenne peuvent se manifester par des vertiges aigus. Le traite-

ment repose sur l’antibiothérapie et le traitement de la cause.

Chez les enfants, il faut se méfier d’une intoxication médicamen-

teuse, d’une tumeur de la fosse postérieure ou d’une épilepsie.

ANTIBIOTHÉRAPIE, ANTIBIOPROPHYLAXIE OU RIEN…

EN CHIRURGIE OTOLOGIQUE

(d’après les communications de C. Simon, Nancy,

et J.P. Marie, Rouen)

L’utilisation des antibiotiques dans la période périopératoire a

fait l’objet d’une conférence de consensus de la Société française

Figure 1. Les différents types de courbes audiométriques dans les surdités brusques.

ACTUALITÉ

14

La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no296 - janvier-février 2005

d’anesthésie-réanimation en 1992, réactualisée en 1998 et 1999.

La classification d’Alteimer distingue la chirurgie propre, la chirur-

gie propre contaminée, la chirurgie contaminée et la chirurgie sale

ou infectée.

En cas de chirurgie propre sur l’oreille moyenne, par exemple

une myringoplastie sur oreille sèche, le risque d’infection post-

opératoire est faible (1,6 % dans la littérature) et les risques d’une

infection sont eux-mêmes très limités, puisqu’une infection super-

ficielle au niveau de la voie d’abord ne compromet pas la prise

de la greffe. Dans cette situation, la recommandation actuelle est

de ne pas utiliser d’antibiotique.

En cas de chirurgie propre de type otospongiose, cas dans lequel

l’infection postopératoire est encore plus rare (0,1 % dans la

littérature) mais pourrait avoir des conséquences dommageables à

distance (en cas de labyrinthite), les études cliniques dont on dis-

pose, comme celles de Leonard sur 100 cas en 1967 ou celle de

Jackson sur 341 cas en 1988, ne montrent pas d’avantage en faveur

de l’antibiothérapie ou de l’antibioprophylaxie. Il faut en

revanche être très rigoureux en ce qui concerne l’asepsie per-

opératoire, enlever le pansement intraméatique précocement et,

en cas d’infection de la voie d’abord, faire un prélèvement bac-

tériologique et mettre le patient sous antibiotiques.

Pour l’otoneurochirurgie, la Conférence de consensus de 1999

recommande une antibioprophylaxie par céfazoline 2 g ou, en

cas d’allergie, par vancomycine 15 mg/kg.

En cas de chirurgie contaminée (cholestéatome), les risques d’infec-

tion sont plus importants, de l’ordre de 15 à 18 %, et une antibio-

prophylaxie est recommandée. À Rouen, le protocole est de

40 mg/kg d’amoxicilline-acide clavulanique à l’induction, renou-

velé six heures après si l’intervention se prolonge. En cas d’allergie

aux bêtalactamines, les patients reçoivent de l’ofloxacine.

En cas d’oreille infectée (mastoïdite aiguë), une antibiothérapie

est recommandée, à adapter au résultat du prélèvement bactério-

logique peropératoire.

■

lation correcte. Il est équipé d’un compteur qui

contient 200 doses.

Les caractéristiques techniques de Novolizer

®

lui permettent d’assurer la stabilité du principe

actif même en milieu humide (salle de bains, par

exemple) et à des températures élevées (30 °C).

La résistance intrinsèque de Novolizer

®

est

faible, ce qui permet d’obtenir via le dispositif

un débit inspiratoire de pointe relativement

élevé. Associé aux mécanismes de rétro-

contrôle, cette caractéristique fait de Novolizer

®

un dispositif particulièrement utile pour le trai-

tement inhalé des enfants asthmatiques.

Le dépôt pulmonaire de budésonide et l’effica-

cité clinique de Novopulmon

®

200 Novolizer

®

sont au moins équivalents à ceux obtenus avec

le Turbuhaler

®

.

La grande majorité des patients ont considéré

les mécanismes de contrôle de Novopulmon

®

200 Novolizer

®

comme meilleurs ou bien meil-

leurs que ceux d’un inhalateur utilisé antérieure-

ment. Les médecins ont considéré l’observance

comme bonne dans 84 % des cas, satisfaisante

dans 14 % des cas et non satisfaisante dans 2 %

des cas. Une amélioration de l’observance due

aux mécanismes de contrôle de l’inhalateur a été

notée chez 80 % des patients.

Novopulmon

®

200 Novolizer

®

combine de nom-

breuses caractéristiques qui peuvent permettre

d’améliorer l’observance, la sécurité, l’efficacité

et le coût du traitement par inhalation de

l’asthme persistant. Novopulmon

®

200 Novoli-

zer

®

peut être prescrit à partir de 6 ans et est

indiqué dans le traitement anti-inflammatoire de

l’asthme persistant.

Traitement de l’asthme persistant :

Novopulmon

®

200 Novolizer

®

,

conçu pour améliorer l’observance

Améliorer l’observance du traitement reste un

point clé de la prise en charge de l’asthme persis-

tant. Aussi les médecins recherchent-ils des dis-

positifs d’administration simples, sûrs et sécuri-

sants, assurant le contrôle des prises par leurs

patients. Pour favoriser l’observance du traite-

ment des asthmatiques, le groupe Viatris lance en

France Novopulmon

®

200 Novolizer

®

, corticoïde

(budésonide) inhalé délivré par un nouveau dis-

positif muni de quatre niveaux de contrôle.

Toutes les études épidémiologiques réalisées à

travers le monde s’accordent à souligner l’aug-

mentation de la prévalence de l’asthme, en par-

ticulier dans les pays industrialisés. En France,

5,8 % de la population est asthmatique, soit

3,5 millions de Français. En dépit des avancées

thérapeutiques, on déplore encore chaque année

2000 décès imputables à l’asthme.

Une fois le diagnostic établi et la stratégie théra-

peutique initiale mise en place, un suivi médi-

cal régulier est nécessaire. Il permet de vérifier

la prise correcte du traitement et de l’adapter à

l’évolution de la maladie. Le traitement de

l’asthme repose dans une large mesure sur des

médicaments inhalés, qui permettent de délivrer

le principe actif à une concentration suffisante

directement à l’organe cible, le poumon, en dimi-

nuant considérablement les effets secondaires

systémiques de mêmes molécules. Le contrôle de

l’asthme, malgré l’évolution des traitements pro-

posés, n’est pas toujours obtenu. Plusieurs causes

peuvent expliquer ce phénomène : le traitement

n’est pas adapté à la sévérité de l’asthme ;

l’observance de la part du patient est mauvaise ;

la technique d’inhalation du patient est mau-

vaise ; l’éducation du patient a été insuffisante ;

l’éviction des allergènes et autres facteurs

déclenchants est insuffisante.

Au fil des développements et des améliorations

du traitement de l’asthme, il est devenu de plus

en plus évident que le principe actif, et surtout le

système d’inhalation, sont des facteurs détermi-

nants pour un traitement efficace. Aussi, pour

favoriser le contrôle de l’asthme persistant, il est

nécessaire que les patients puissent utiliser des

dispositifs simples à manipuler et qui les assurent

qu’ils ont correctement inhalé leur dose. On peut

même dire qu’un principe actif ancien dans un

nouveau (ou un meilleur) inhalateur est probable-

ment plus utile qu’un nouveau principe actif dans

un inhalateur ancien comportant des défauts.

Novolizer

®

est un inhalateur déclenché par

l’inspiration, multidose, contenant un réservoir

de poudre sèche rechargeable. Il est activé

même à bas débit inspiratoire (35 à 50 l/mn).

Il possède quatre niveaux de contrôle avec mobi-

lisation de trois sens : la vue, l’ouïe et le goût.

Un changement de couleur de la fenêtre permet

de contrôler que l’inhalation est correcte : si

l’indicateur est vert, l’inhalateur est prêt à l’utili-

sation, puis il passe au rouge après une inhala-

tion correcte. Si l’inhalation a été insuffisante, le

compteur de doses n’est pas incrémenté et le

patient est prévenu de l’absence de déclenche-

ment du système. Celui-ci rend impossible

l’administration répétée de doses sans une inha-

NOUVELLES DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Communiqués des conférences de presse, symposiums, manifestations organisés par l’industrie pharmaceutique

1

/

4

100%