Sommaire & vous proposent le dossier coordonné Sarah Dauchy

vous proposent le dossier coordonné

par Sarah Dauchy “Dépression et cancer”

&

Abonnez-vous en ligne !

Bulletin d’abonnement

disponible pages 178-179

www.edimark.fr

La Lettre du Psychiatre • Vol. VI - n° 5 - septembre-octobre 2010 | 143

Vol. VI - N° 5 - septembre-octobre 2010

Sommaire

ÉDITORIAL

ÉDITORIAL 143

Dépression et cancer

Depression and cancer

S. Dauchy

ACTUALITÉS SCIENCES 145

Revue critique de la littérature

E. Bacon

DOSSIER THÉMATIQUE 151

Dépression et cancer

Coordonnateur : S. Dauchy

La dépression, une pathologie fréquente à dépister

systématiquement

Depression, a frequent pathology to screen systematically

M. Reich

La dépression : quels impacts chez le patient atteint

de cancer ?

Depression: what impact in patients with cancer ?

W. Rhondali

Quelques visages de la perte et de la dépression

dans la pratique cancérologique

Several faces of loss and depression in oncology

N. Bendrihen

Utilisation des antidépresseurs en oncologie :

actualités en matière de traitement pharmacologique

Use of antidepressants in oncology: an update

P. Rouby

LETTRE OUVERTE 172

Le

niqab

, l’hymen et la communauté

A. Ayouch Boda

EN PLUS…

✥ Nouvelles de l’industrie pharmaceutique I 176

✥ À lire I 177

Dépression et cancer

Depression and cancer

S. Dauchy*

* Psychiatre, chef du département de soins de support, insti-

tut de cancérologie Gustave-Roussy, Villejuif.

L’

association des thématiques

dépression et cancer reste

d’actualité. La prévalence de

la dépression concerne toujours un à

trois patients sur dix en moyenne et

elle est toujours aussi mal reconnue (1).

Ce diagnostic, qui résiste à l’évaluation

intuitive, est améliorable par une

formation des acteurs, la bonne connais-

sance des facteurs de risque et l’utilisation

systématique d’échelles, qui permettent

au moins de mieux reconnaître la

population potentiellement déprimée.

L’article de M. Reich fait le point des

connaissances en ce domaine. Mais la

simple implantation d’un repérage systé-

144 | La Lettre du Psychiatre • Vol. VI - n° 5 - septembre-octobre 2010

ÉDITORIAL

Références bibliographiques

1. Fann JR, Thomas-Rich AM, Katon WJ et al. Major

depression after breast cancer: a review of epide-

miology and treatment. Gen Hosp Psychiatry 2008;

30(2):112-26.

2. Gilbody SM, House AO, Sheldon TA. Routi-

nely administered questionnaires for depression

and anxiety: systematic review. BMJ 2001;322

(7283):406-9.

3. Chida Y, Hamer M, Wardle J, Steptoe A. Do stress-

related psychosocial factors contribute to cancer

incidence and survival? Nat Clin Pract Oncol 2008;

5(8):466-75.

matique ne suffit pas, en l’absence d’un réel effort organi-

sationnel, pour rendre accessibles aux patients des prises en

charge psychologiques adaptées et validées, qu’elles soient

médicamenteuses ou psycho thérapeutiques (2).

Les articles de P. Rouby et N. Bendrihen montrent comment

celles-ci sont à concevoir de façon complémentaire et non alter-

native. La prise en charge psychothérapeutique n’intervient que

lorsque le patient est prêt à s’y engager afin de prolonger et

d’enrichir le mouvement de relance émotionnelle et cognitive

généré par les antidépresseurs. Elle ne se substitue pas à

l’étape de repérage diagnostique assurée par l’équipe oncolo-

gique. La bonne organisation des soins doit être intégrative – la

prise en charge médicale incluant l’évaluation systématique

d’une symptomatologie dépressive, ce qui permet de faire un

diagnostic précis et précoce des épisodes dépressifs majeurs ;

mais elle doit aussi être collaborative – par réelle coopération

précoce avec une équipe de psycho-oncologie à même de rendre

accessibles à l’ensemble des patients des traitements médica-

menteux et psycho thérapeutiques adaptés et, si possible, validés.

Cependant, le problème posé par la dépression en cancéro-

logie dépasse largement un souci humaniste, au demeurant

légitime, d’attention portée à la souffrance psychologique des

malades. L’impact potentiellement large des troubles dépressifs

est rappelé par l’article de W. Rhondali : ils ont des effets sur la

morbidité somatique, la qualité de vie mais aussi sur la relation

de soins, l’information, les choix thérapeutiques… Autant de

points cruciaux dans le parcours des patients, qui contribuent

à rendre indispensable leur prise en charge.

Rappelons à ce sujet que l’étude des liens entre dépression

et incidence des cancers, ou dépression et progression de

ceux-ci, reste une question scientifique ouverte, même si le

mythe psychogénétique est bien ancré dans les croyances,

renforcé qu’il est par un flou conceptuel considérable entre

dépression, détresse, événements de vie, stress perçu, etc.

Jusqu’à la récente méta-analyse de Y. Chida et al. (3), la plupart

des études épidémiologiques concluaient à une absence de

preuve en termes d’incidence du cancer, mais à une possible

association à un moins bon pronostic de celui-ci – les études ne

contrôlant pas toujours certains facteurs confondants comme

la localisation ou la sévérité de la pathologie cancéreuse, le

recouvrement entre symptômes dépressifs et symptômes

somatiques, ou certains médiateurs potentiels comme la

moins bonne compliance au traitement du patient déprimé,

l’hygiène de vie, etc. La méta-analyse de Y. Chida, qui pose

plus clairement la question de ces différents biais, comme

celle des biais potentiels de publication positive, apporte des

résultats sensiblement différents. Elle conclut à un lien faible et

douteux entre dépression et progression du cancer (OR : 1,08 ;

IC

95

: 1,02- 1,15 ; p = 0,01), alors qu’elle retrouve globalement

un risque accru de 30 % (OR : 1,29 ; IC

95

: 1,14-1,46 ; p < 0,001)

pour l’incidence des cancers chez les patients qui ont été

déprimés, surtout lorsque la durée cumulée des épisodes

s’allonge. La médiation potentielle de cet impact passe proba-

blement en partie par des facteurs comme l’hygiène de vie

ou l’accès aux soins, mais certaines hypothèses de recherche

existent autour de médiateurs biologiques comme des facteurs

génétiques, neuro-endocrines ou immunologiques.

La dépression reste à l’évidence un facteur d’inégalité face au

cancer, parmi de nombreuses autres caractéristiques psycho-

logiques permanentes ou transitoires qui font des patients des

individus pas toujours aussi rationnels, acteurs et participants

que l’évoque le discours social… et, à l’heure où les inégalités

sociales sont dénoncées par le Plan cancer, permettre la prise

de conscience de ces facteurs d’inégalité psychologique est un

objectif fort pour la psycho-oncologie*. Nous souhaitons que

cette mise au point puisse éclaircir certains enjeux et acquis,

et qu’elle permette de soutenir l’intérêt de la communauté

cancérologique pour la prise en compte quotidienne de cet

enjeu majeur. ■

* Le prochain congrès de la Société française de psycho-oncologie, qui se

tiendra à Paris les 8-9-10 novembre prochains, aura pour thème “Inégalités

psychiques et cancer”.

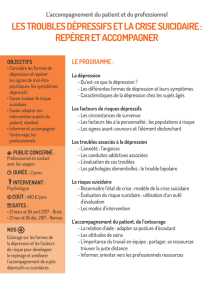

Inégalités et Cancers :

Les enjeux psychiques

8-9-10 novembre 2010 - Maison Internationale - CIUP - Paris 14ème

Inscrivez-vous : www.sfpo.fr

SFPO

27 Congrès

de la Société Française

de Psycho-oncologie

ème

1

/

2

100%