AVIS adopté par le Conseil économique et social au

III

SOMMAIRE

Pages

AVIS adopté par le Conseil économique et social au

cours de sa séance du 15 décembre 1999................. I - 2

INTRODUCTION...............................................................................................5

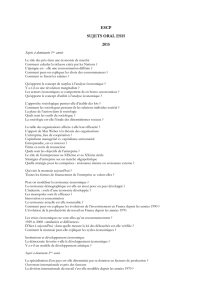

CHAPITRE I - LA CROISSANCE EST DE RETOUR ................................9

I - LE RETOUR DE LA CROISSANCE NE RÉSULTE PAS

D’UN MIRACLE................................................................................9

A - UN CHANGEMENT DE CAP DE 180° POUR LA POLITIQUE

MONÉTAIRE ......................................................................................9

1. Les faits ............................................................................................9

2. Pourquoi cette révolution ?.............................................................10

3. Quelles conséquences ? ..................................................................11

B - L’ABANDON IMPLICITE DU DOGME DE LA MONNAIE

FORTE : « UNE BÉNÉDICTION CACHÉE »...................................12

C - L’AUGMENTATION DU POUVOIR D’ACHAT DES

MÉNAGES.........................................................................................14

D - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE A FAVORISÉ LE

REDÉMARRAGE DE LA CROISSANCE PUIS A PERMIS

D’EMPÊCHER SON ASPHYXIE PAR LES CONSÉQUENCES

DE LA CRISE FINANCIÈRE DE L’ÉTÉ 1998 ................................15

II - FORTE EN 1999, LA CROISSANCE VA S’ACCÉLÉRER EN

2000....................................................................................................19

A - LARGE CONSENSUS SUR LES PRÉVISIONS QUANT AU

TAUX DE CROISSANCE DU PIB...................................................19

B - TOUS LES FACTEURS DE LA CROISSANCE SONT BIEN

ORIENTÉS.........................................................................................20

1. La reprise industrielle est enclenchée.............................................20

2. Les créations d’emplois sont importantes.......................................21

3. La consommation des ménages est en forte accélération ...............21

4. Le rebond relatif de l’investissement des entreprises n’a été que

très faiblement affecté par la crise asiatique ..................................22

5. L’investissement dans le logement des ménages est au plus haut

depuis dix ans.................................................................................23

6. Les exportations sont reparties .......................................................23

C - AUCUNE CONTRAINTE PROPRE A L’ÉCONOMIE

FRANÇAISE......................................................................................25

1. Non seulement il n’y a pas d’inflation, mais il n’y aucun risque

inflationniste à l’horizon ................................................................25

IV

2. La réduction des déficits publics se poursuit..................................25

3. La contrainte extérieure a été desserrée..........................................26

III - LA CROISSANCE N’EST TOUTEFOIS PAS À L’ABRI

D’UN CHOC EXTÉRIEUR ............................................................28

A - LES INCERTITUDES AMÉRICAINES...........................................28

1. Le déficit extérieur américain atteint des montants considérables

et sans précédent ............................................................................28

2. La Bourse américaine semble dangereusement surévaluée............28

B - LA SURÉVALUATION DU YEN EST DANGEREUSE ................30

C - L’ÉVOLUTION DU PRIX DU PÉTROLE PEUT CRÉER DES

RISQUES ...........................................................................................31

D - L’AMÉRIQUE LATINE CONNAÎT DE PROFONDS

DÉSÉQUILIBRES .............................................................................32

E - LA CHINE ET LA ZONE ASIATIQUE ...........................................33

1. La Chine : la dévaluation du yuan est un risque sérieux.................33

2. L’Asie du sud-est : un retournement fragile ...................................33

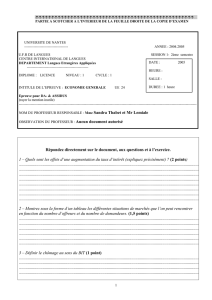

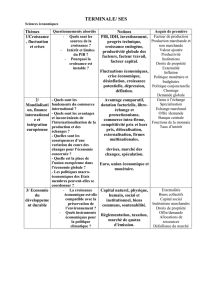

CHAPITRE II - QUELLE POLITIQUE EUROPÉENNE POUR

SOUTENIR LA CROISSANCE ET LUTTER CONTRE

LE CHÔMAGE ?...................................................................35

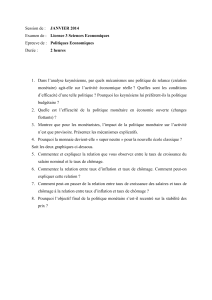

I - REVENIR A UNE POLITIQUE MONÉTAIRE

ACCOMMODANTE : ARRÊTER DE POURSUIVRE LE

« FANTÔME » DE L’INFLATION ................................................35

II - NE PAS INCITER À LA SURÉVALUATION DE L’EURO .......37

III - DONNER UN CONTENU ET UNE RÉALITÉ AU PACTE

EUROPÉEN POUR L’EMPLOI ....................................................38

A - MOBILISER TOUS LES DOMAINES DE LA POLITIQUE

ÉCONOMIQUE POUR LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE..........38

B - DES ACTIONS STRUCTURELLES EUROPÉENNES EN

FAVEUR DE LA CROISSANCE À LONG TERME .......................39

C - LA COORDINATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES

EUROPÉENNES EST INDISPENSABLE POUR FAIRE FACE

AUX ÉVOLUTIONS ASYMÉTRIQUES .........................................39

IV - L’EUROPE SOCIALE NE DOIT PAS RESTER AU STADE

DE L’INCANTATION.....................................................................40

A - RÉPONDRE AUX DÉFIS.................................................................40

B - LES AVENIRS SOUHAITABLES DE L’EUROPE SOCIALE.......41

V - LA FRANCE ET L’EUROPE DOIVENT AGIR AU NIVEAU

MONDIAL ........................................................................................42

V

A - UNE RÉFORME DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

EST URGENTE .................................................................................42

1. Le détournement des aides publiques internationales par des

groupes maffieux ...........................................................................42

2. L’utilisation des aides du FMI pour maintenir les distorsions de

concurrence destructrices d’emplois en France .............................43

3. Le rôle des spéculateurs dans les crises financières

internationales................................................................................43

B - DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DE L’EUROPE DANS LA

NÉGOCIATION DU CYCLE DU MILLÉNAIRE............................44

CHAPITRE III - LES GRANDS AXES D’ACTION DANS LE

DOMAINE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EN FRANCE..45

I - LE RETOUR AU PLEIN EMPLOI EST UNE IMPÉRIEUSE

NÉCESSITÉ .....................................................................................45

A - UNE RÉDUCTION DU CHÔMAGE TRÈS NETTE MAIS

ENCORE INSUFFISANTE ...............................................................45

1. L’importance des créations d’emplois depuis 1997…....................45

2. …a permis une réduction sensible du chômage….........................47

3. …mais sans parvenir à enrayer le développement de la précarité .48

B - LE NIVEAU DU CHÔMAGE DANS LES DÉPARTEMENTS

D’OUTRE-MER EST DRAMATIQUE.............................................50

C - L’EFFET A TERME DES 35 HEURES EST ENCORE

INDÉTERMINABLE.........................................................................51

D - SEULE UNE CROISSANCE FORTE PERMETTRA DE

VAINCRE CE CANCER DES SOCIÉTÉS EUROPÉENNES

QU’EST LE CHÔMAGE...................................................................53

II - LES DÉPENSES PUBLIQUES ET LES DÉPENSES

FISCALES DOIVENT ÊTRE MAÎTRISÉES...............................55

A - IL SERAIT ABSURDE DE « DIABOLISER » LA DÉPENSE

PUBLIQUE ........................................................................................55

B - NÉANMOINS, LA FRANCE DOIT PROFITER DU

CONTEXTE CONJONCTUREL ACTUEL POUR RÉDUIRE SA

DETTE PUBLIQUE GRÂCE À UNE MAÎTRISE DE SES

DÉPENSES PUBLIQUES .................................................................56

1. La part des dépenses publiques et de la dette publique dans le

PIB n’a cessé de croître depuis trente ans......................................56

2. Cette situation présente plusieurs inconvénients de type différent.57

3. Les moyens à mettre en œuvre .......................................................59

III - LA POURSUITE DE LA PROGRESSION DU POUVOIR

D’ACHAT DES MÉNAGES ...........................................................60

IV - LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES RESTE

D’UNE BRÛLANTE ACTUALITÉ................................................62

VI

A - LE RETOUR DE LA CROISSANCE NE RÉDUIRA PAS

SPONTANÉMENT LES INÉGALITÉS............................................62

B - ENTRE 1970 ET 1996, LES INÉGALITÉS DE REVENUS ONT

PROGRESSIVEMENT CESSÉ DE BAISSER .................................63

1. Parmi les ménages de salariés, les inégalités ont baissé jusqu’en

1990, mais augmentent depuis.......................................................63

2. Parmi les ménages de retraités, les inégalités auraient cessé de

baisser depuis 1984........................................................................63

3. Les salariés payés au voisinage du SMIC ont des niveaux de vie

très disparates.................................................................................64

4. Pas de changements notables concernant les revenus du

patrimoine entre 1991 et 1997 .......................................................64

C - DES INÉGALITÉS DE PATRIMOINE ACCENTUÉES .................64

1. Le patrimoine croît fortement avec le revenu.................................64

2. Les valeurs mobilières représentent une part importante des gros

patrimoines.....................................................................................65

V - LES RÉGIMES SOCIAUX DOIVENT ÊTRE PRÉSERVÉS......66

A - L’AMÉLIORATION DES COMPTES DE LA SÉCURITÉ

SOCIALE...........................................................................................66

1. Une réalité due essentiellement à une amélioration des recettes ....66

2. Les efforts pour améliorer la maîtrise médicalisée des dépenses

de santé devraient être amplifiés....................................................68

B - L’AVENIR DES SYSTÈMES DE RETRAITE EN DÉBAT............68

VI - LE DIALOGUE SOCIAL DOIT ÊTRE ENRICHI.......................68

A - UN BILAN CONTRASTÉ EN 1998.................................................68

B - UNE NOUVELLE DYNAMIQUE À CONFIRMER........................71

CONCLUSION..................................................................................................72

ANNEXE A L’AVIS ..........................................................................................74

SCRUTIN............................................................................................................74

DÉCLARATIONS DES GROUPES...................................................................76

LISTE DES ILLUSTRATIONS.......................................................................94

NOTES DE BAS DE PAGE .............................................................................95

AVIS

adopté par le Conseil économique et social

au cours de sa séance du 15 décembre 1999

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

1

/

99

100%