orient et grice - Espace Charles Morazé

PREMIERE

PARTIE

ORIENT

ET

GRICE

CHAPITRE

III

L’GGYPTE,

CADEAU

DU

NIL

))

1.

-

DESCRIPTION

DE

L’fiOiYPTE

Z’egypte est situé6 dans le Nord-Est de l’Afrique, en pleine

zone désertique.

Un soleil de feu

y

brille

:

le climat y est un

u

été perpétuel

D.

Les pluies sont très rares

:

plusieurs années peuvent s’écouler sans

qu’il tombe une goutte d’eau. Sans eau, pas de culture possible.

Heureusement, i’figypte est parcourue par le Nil.

Le Nil est le second fleuve du monde

:

il mesure

6500

kilomètres

de long, soit plus de six fois la distance

Q

vol d’oiseau

de

Nice

b

Dunkerque. Lorsqu’il entre en egypte, il a déjh parcouru plus de

5000

kilomètres. Il chemine dans un long couloir bordé de falaises

au-del8 desquelles commence le désert. Puis la vallée s’ouvre comme

un éventail, et le fleuve s’achève par un large delta.

Tous les ans, de juin

h

octobre, le Nil

se

gonfle d’une énorme

masse

d’eau

:

elle envahit toute

la

vallée,

ne laissant

émerger

que

les hauteurs, sur lesquellm les villages sont comme autant de petits

îlots; elle charrie des alluvions fertiles, qui la dorent en rouge, et

se

déposent peu

à

peu. Lorsque le fleuve est rentré dans mn lit,

les paysans font saiis peine, sur cette terre humide et molle, plu-

sieurs récoltes dans l’année. Ainsi les inondations, qui dans

no6

régions sont des catastrophes, fournissent ici l’eau et le

sol

:

deux

richesses, si l’on sait

les

utiliser.

Sans le Nil, il

n’y

aurait pas d’ggypte,

mais

un désert; grâce

A

hi, elle

est

((un paradis d’eau,

de

fruits,

de

fleura, entre

deux

déserts

torrides

D

(A.

MORBT).

Aussi lm anci6ns hgyptiens disaient

-1

’1

s

que

leur paya était un

N

cadeau du

Nil

1).

Ils ne s’expliquaient d’ailleurs

pas ces inondatisns, qui

ge

produisaient réguliiàrernsnt,

et

en

l’absence de toute pluie visible; ils considéraient le

Nil

comme

un

dieu. Nous-mêmes ne

connaiesona

que depuis

peu

leur cawe

:

les

pluies abondantes qui tombent en

été

bien au Sud de l’agypte,

22

bRI&NT

ïI.

-

COMMENT

CONNAISSONS-NOUS

L’ÉGYPTE

ANCIENNE

?

Les voyageurs admirent en Égypte de nombreux monuments

anciens. En creusant le sol, des savants ont retrouvé les ruines de

villes entières; ces fouilles fournissent aussi des poteries, des armes,

etc., fabriquées avec une grande habileté. Ce sont autant de témoi-

gnages de l’existence en figypte,

à

une époque reculée, d’hommes

civilisés.

A

quand remonte cette époque

?

Quelle est l’histoire de ces

hommes?

11

y a un peu plus de cent ans, on ne pouvait encore répondre

à

ces questions. Les monuments égyptiens sont couverts de signes,

que des Grecs anciens, ne sachant les lire, avaient pris pour des

gravures religieuses

(hiéroglyphes,

en grec). Pendant l’expédition de

Bonaparte en Égypte, un soldat découvrit une pierre, sur laquelle

était gravée,

à

la suite d’un texte égyptien, sa traduction en grec

:

c’est la pierre de Rosette. Après plusieurs années d’efforts,

un

savant français de génie, Champollion, aidé par la similitude entre

la langue copte moderne et l’ancien égyptien, reconstitua grâce

A

ce

texte l’écriture

et

le vocabulaire antiques

(1822).

Voici pourquoi il eut tant de peine. L’écriture des figyptiens se

composa d’abord de dessins

:

pour écrire

a

le soleil

14

ils traçaient un

cercle;

((

la lune

D,

un croissant.

Il

était plus dificile de représenter

des choses qu’on ne peut

voir

ni dessiner, comme les sentiments.

Les Êgyptiens perfectionnèrent leur écriture en indiquant par des

signes, non plus les objets eux-mêmes, mais les sons qui les expri-

maient.

Prenons un exemple

:

le signe

3

représentait le hoyau,

instrument agricole fait de deux bâtons liés (signe

figuratif)

;

puis

on l’utilisa pour exprimer l’idée du lien entre deux personnes, de

l’amitié (signe d’idée)

;

enfin, hoyau se disant et prononçant

((

mer

»,

ce signe désigna le son

K

mer

1)

dans tous les mots

où

il se retrou-

vait (signe de

son).

Comme les Égyptiens continuaient

à

employer

ces trois systèmes, le même caractère peut avoir plusieurs sens

différents,

Lorsqu’on eut reconstitué l’écriture et le Vocabulaire égyptiens,

on

découvrit peu

A

peu l’histoire de 1’Êgypte ancienne.

LE

CHEIKH

EL

BELED

(Ve

dynastie).

LE

PRINCE

RAHOTEP

ET

SON

ÉPOUSE

NEFERT

(Ive

dynastie).

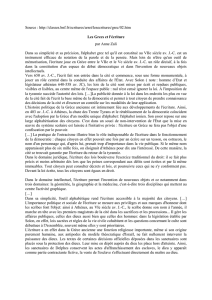

Ces statues en bois, conservées au Musée

m

du Caire, représentent des types égyptiens

ancaens; décrivez-les. Celle du Cheikh a

perdu sa couche de peinture, qui appara%t

encore, noire sur le corps de Rahotep,

bistre sur celui de Nefert. Les yeux sont en

cristal de roche, incrustés dans

le

bois.

CAXTOUCIIES

DE

PTOLÉMÉE

ET

DE

CLÉOPATRÉ’.

Dans

les

ovales, ou

a

cartouches

n,

sont

contenus

les

signes représmtant les noms

de Ptolémée et de

Cléopdtre.

Numérotés ci-

contre, on reconnalt

un

lion

(4),

un

aigle

(g),

une chouette

(9,

une

main

(IO),

une bowhe

(II),

un

escabeau

(8),

etc.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

1

/

150

100%