La plante domestiquée

1

Séquence 8 – SN02

Sommaire

Chapitre 1. Pré-requis

Chapitre 2. Domestication et techniques

d’amélioration des plantes

Synthèse

Exercices

Glossaire

S

équence 8

La plante domestiquée

© Cned - Académie en ligne

3

Séquence 8 – SN02

Chapitre

1Pré-requis

Exercice 1 Acteurs et modalités de la transgénèse

Exercice 2 Les caractéristiques des agrosystèmes

Exercice 3 La polyploïdisation

Exercice 4 Autofécondation et hétérozygotie

Acteurs et modalités de la transgénèse

Une expérience de transgénèse

Exercice 1

Document 1

Un plant de tomate

que l'on veut protéger

LE DONNEUR

Bacillus thuringiensis,

bactérie possédant

un gène codant pour un

insecticide

LE RECEVEUR

Une cellule végétale isolée

à partir de la plante

que l'on veut protéger Chromosome

Le plasmide,

petit fragment d'ADN

circulaire Le gène

"insecticide"

LE VECTEUR

Bacterium tumefaciens,

fournisseur d'un plasmide

transporteur de gènes

Les outils pour faire un OGM

Sélection du gène codant

pour un insecticide

Multiplication

de la cellule

végétale

Transfert

du plasmide

dans une cellule

végétale

à modifier

Obtention

d'une tomate

produisant son

propre

insectide

Incorporation

du gène

dans un

plasmide

plasmide

plasmide

En pratique

© Cned - Académie en ligne

4

Séquence 8 – SN02

Expliquer quel pourrait être l’intérêt pour le producteur de produire

des tomates transgéniques.

Quel est l’organisme receveur ?

Quel est l’organisme donneur ?

OGM : que signifie cet acronyme ? Quel est l’organisme OGM dans

cette expérience ? Quel caractère nouveau a-t-il acquis à la suite de

la transgénèse ?

Formuler avec précision le constat que permet de poser cette expé-

rience de transgénèse.

Expliquer comment cette expérience de transgénèse prouve que

l’ADN est le support de l’information génétique.

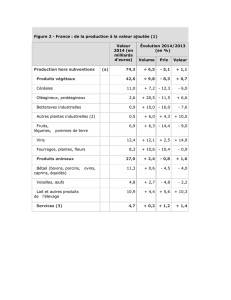

Les caractéristiques des agrosystèmes

Souligner dans la liste ci-dessous, en utilisant deux couleurs diffé-

rentes, les surfaces que l’on peut ranger dans la catégorie « agro-

système » et celles que l’on peut ranger dans la catégorie « écosys-

tème ».

Prairie naturelle, champ de tournesol, forêt, champ de maïs, vigne,

riziculture, bananeraie.

Choisissez-la ou les bonnes réponses :

Dans un écosystème naturel :

□ la source d’énergie initiale est le soleil

□ la source d’énergie initiale est la Terre

□ la photosynthèse permet la production primaire

□ la plupart des matières organiques sont exportées hors de l’écosystème

□ les matières organiques sont recyclées

Dans un agrosystème :

□ la source d’énergie initiale est le soleil

□ la source d’énergie initiale est la Terre

□ la photosynthèse permet la production primaire

□ la plupart des matières organiques sont exportées hors de l’écosystème

□ les matières organiques sont recyclées

L’emploi d’intrants en agriculture :

□ permet d’atteindre des objectifs de production essentiellement

quantitatifs

Questions

Exercice 2

Questions

© Cned - Académie en ligne

5

Séquence 8 – SN02

□ permet de limiter l’injection d’énergie auxiliaire dans l’agrosystème

□ a des conséquences parfois néfastes sur l’environnement

□ ne peut pas être limitée sous peine de ne pas pouvoir nourrir tous

les humains

□ est aussi ancien que l’agriculture elle-même

Une production agricole durable :

□ nécessite d’éliminer durablement les ennemis des cultures

□ doit pratiquer une utilisation raisonnable d’intrants

□ cherche à augmenter durablement ses profits

□ permet de cultiver en toute saison

□ est synonyme d’agriculture biologique

Le défi démographique :

□ impose d’augmenter encore les rendements agricoles

□ signifie que la population mondiale va augmenter

□ impose de produire rapidement des OGM plus productifs

□ nous permettra de conserver intactes nos habitudes alimentaires

□ impose de prendre en compte l’environnement dans les politiques

de production

L’augmentation des rendements depuis 1950 :

□ est liée à l’utilisation massive des engrais depuis cette date

□ peut se poursuivre si l’on augmente encore un peu les doses d’en-

grais.

□ a permis de vaincre le problème de la faim dans le monde

□ est liée à la sélection de variétés performantes

□ peut se poursuivre sans risque avec l’utilisation des OGM.

1950 1960

20

0

40

60

80

1

00 Rendement en

quintaux/ha–1

1970 1980 1990 2000

Colza

Blé

Maïs

2010 Années

© Cned - Académie en ligne

6

Séquence 8 – SN02

Polyploïdisation

En 1928, le biologiste Georgi Karpechenko, cherchait à fabriquer une

plante hybride associant les caractéristiques des feuilles de choux

(Brassica oleacea) et celles des racines de radis (Raphanus sativus), 2

plantes à 2n=18 chromosomes.

En croisant ces deux plantes, il obtint une descendance hybride viable

mais cependant stérile.

L’une des plantes hybrides produisit un jour des graines contenant 36

chromosomes. Cette nouvelle plante qu’il nomma Raphonobrassica pré-

sentait des feuilles de radis et des racines de choux…

Raphonobrassica est un organisme :

□ Haploïde □ Triploïde

□ Diploïde □ Tétraploïde

Expliquer l’origine de la stérilité de l’hybride ainsi que la restauration

de sa fertilité.

Autofécondation et hétérozygotie

Mendel, au milieu du XIXe siècle, à la suite d’expériences réalisées sur

le pois (Pisum sativum) énonça des lois relatives à la transmission des

caractères héréditaires. À noter qu’à l’époque ou Mendel réalisait ses

travaux, la notion de chromosome, gènes, allèles était inconnue tout

comme les mécanismes de la méiose. Par ailleurs le présupposé domi-

nant réfuté par les travaux de Mendel était que « les descendants héri-

taient d’un mélange des caractères portés par leurs parents »

À la suite de ses travaux sur le pois chez qui il y’a autofécondation, Men-

del énonça les lois suivantes :

Loi 1 : Tous les hybrides de la première génération sont semblables si

les parents sont de lignées pures.

Loi 2 : Les hybrides de la seconde génération sont différents. À côté d’in-

dividus présentant le même phénotype que les parents, on voit

apparaître des phénotypes recombinés.

Loi 3 : Indépendance des caractères. Dans le croisement de deux indivi-

dus différant par plusieurs caractères (allèles) les caractères sont

indépendants les uns des autres et se retrouvent associés chez

les descendants comme s’ils avaient été distribués au hasard.

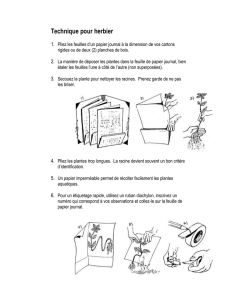

Légender la fleur de pois représentée ci-contre et définir le terme sui-

vant : autofécondation.

Exercice 3

Questions

Exercice 4

Questions

© Cned - Académie en ligne

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

1

/

48

100%