La médecine toujours en éveil Virologie

partie de leur structure. Si le virus contient un

ARN, on l’appelle rétrovirus (le VIH par

exemple) qui, pour se reproduire, doit se servir

d’enzymes qui transcrivent l’ARN en ADN au

cours d’un processus appelé transcriptase in-

verse. Ce type de virus peut ensuite reprendre le

processus habituel chez les êtres vivants, qui

passe par la duplication de l’ADN.

Pour détecter les virus, les techniques utilisées

par les biologistes sont extrêmement sophisti-

quées. Parce qu’on n’arrive pas à cultiver les vi-

rus comme les bactéries, on utilise des gènes

communs à des familles de virus.

Si l’on compare le nombre de médicaments dis-

ponibles contre les bactéries et le nombre de

ceux disponibles contre les virus, ceux-ci sont

peu nombreux. Certains vaccins peuvent préve-

nir des infections virales (hépatites A et B, rou-

geole, poliomyélite, variole, etc.), d’autres n’exis-

tent pas (VIH, VHC), d’autres encore sont

partiellement efficaces (grippe). Les traitements

sont difficiles, associent souvent plusieurs médi-

caments (bithérapies, trithérapies), mais ils peu-

vent aboutir à une sélection de virus résistants.

Les virus sont parfois mutants. Ils le sont quand

ils passent d’un malade à un autre.

Aujourd’hui, on soupçonne un virus mutant

de la grippe aviaire, qui se serait modifié géné-

tiquement pour infecter l’homme, de causer ce

que l’on appelle la “pneumopathie atypique”.

Cette nouvelle infection venue d’Asie préoccupe

la planète.

Andrée-Lucie Pissondes

T

ous les organismes vivants s’associent et en-

trent en conflit pour se multiplier et trans-

mettre leurs gènes. Cette lutte pour la vie est le

sens même de leur existence et de celle des virus

en particulier. D’où l’émergence récurrente de

certaines maladies, malgré l’amélioration de

l’hygiène, des comportements et de l’alimenta-

tion, qui a éliminé nombre de risques infectieux.

En bref, pour survivre, le micro-organisme en-

treprend une stratégie visant à déclencher une

maladie. Pour cela, il doit d’abord trouver une

entrée (respiratoire, digestive, génitale, cuta-

née). Ensuite, il doit résister aux défenses de

l’organisme. Enfin, il se dissémine à l’intérieur

du corps et son potentiel d’infection va dé-

pendre de sa capacité à en sortir (toux, urines,

éruption cutanée) pour se développer chez un

autre hôte. La caractérisation des maladies in-

fectieuses repose sur l’identification d’un germe

et la mise en évidence d’un lien de causalité

entre celui-ci et une maladie.

Les virus

Les virus font partie des micro-organismes sus-

ceptibles d’infecter les êtres vivants. Ils sont

constitués d’ADN (acide désoxyribonucléique)

ou d’ARN (acide ribonucléique), et sont recou-

verts d’une enveloppe faite de protéines. S’ils

sont incapables de se reproduire par eux-mêmes,

ils trouvent les moyens de se multiplier dans les

cellules vivantes. L’ADN ou l’ARN viral contient

des enzymes appelées polymérases, qui aident à

leur reproduction, et des gènes, qui codent une

Virologie

La médecine

toujours en éveil

Le risque infectieux est inhérent à la vie.

L’apparition de nouvelles maladies infectieuses est

donc permanente. Certains risques peuvent être évités.

D’autres sont imprévisibles car liés à la stratégie

d’adaptation des micro-organismes et à la diversité

de notre écosystème. Parmi les maladies émergentes,

celles dues aux virus sont des plus redoutables.

13

Professions Santé Infirmier Infirmière - No45 - avril 2003

Sommaire

• Les principales affections virales :

pas toujours graves,

toujours sous surveillance

• Les hépatites :

un problème de santé publique

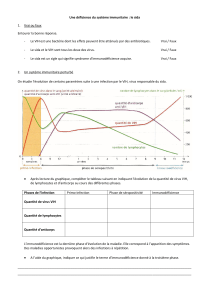

• Évolution de l’infection par VHC :

la dépendance aux interactions

virus/hôte

• Les hépatites fulminantes :

une prise en charge spécialisée

• VIH :

mécanismes du déficit immunitaire

et évolution de l’infection

• La prise en charge du sida à l’hôpital :

recommandations nationales

de prise en charge thérapeutique

• Perturbations métaboliques :

de l’importance de la nutrition

• Après 20 ans d’épidémie :

une banalisation dangereuse

Dossier réalisé

avec la participation

de notre publication

14

taquer d’une façon brutale. La vigilance est l’élé-

ment majeur de la surveillance des maladies infec-

tieuses. Particulièrement active aux États-Unis

grâce à des registres de mortalité et des centres de

statistiques suivis, elle peut justifier, d’une certaine

façon, l’avance prise par cette nation pour faire le

lien de causalité entre un type de virus et une ma-

ladie. En France, les réseaux sont balbutiants et la

déclaration obligatoire des maladies est restreinte.

Des affections comme le sida ont bouleversé le

monde scientifique et politique. Une attention

plus grande est portée aux maladies virales qui,

sans être aussi dramatiques que le sida, n’en com-

portent pas moins des effets délétères. La polio-

myélite semble éradiquée, la variole refait parler

d’elle, la grippe suscite quelques inquiétudes et l’on

s’attend à une nouvelle pandémie...

La mononucléose infectieuse

La mononucléose infectieuse (MNI) est une ma-

ladie infectieuse aiguë due au virus d’Epstein-

Barr de la famille des Herpesvirus. Bénigne, elle

est cependant responsable d’une grande fatigue.

Elle touche préférentiellement les adolescents et

les jeunes adultes.

Une fois dans l’organisme, le virus se multiplie

dans certains globules blancs, les lymphocytes.

L’incubation est de 4 à 6 semaines. La MNI est le

plus souvent asymptomatique (ne donne aucun

signe clinique). La transmission se fait par la sa-

live, d’où le nom de “maladie du baiser”.

L’apparition est progressive, accompagnée de

signes plus ou moins intenses, évoquant un syn-

drome grippal : maux de tête, malaises, frissons,

douleurs musculaires, perte d’appétit. La fièvre,

très fréquente, est souvent assez élevée, la fatigue

importante. Une angine rouge avec inflamma-

tion buccale peut gêner la déglutition, de même

que des ganglions (ou adénopathie) dans le cou.

Plus rarement, une éruption cutanée survient,

voire une discrète jaunisse (ictère).

Dans près de la moitié des cas, il existe une aug-

mentation du volume de la rate (splénomégalie)

mais ne donnant aucun signe clinique. Il arrive

enfin que le foie soit également un peu gros

(hépatomégalie), phénomène parfois associé à

un léger ictère.

La numération formule sanguine permet de

mettre en évidence un syndrome mononucléo-

sique : il existe de nombreux lymphocytes, dont

certains sont bleutés (par la coloration sur lame) ;

les plaquettes sont abaissées dans la moitié des

cas. Les transaminases (enzymes du foie) sont

souvent élevées. Le diagnostic se fait sur l’exis-

tence d’anticorps anti-VEB dans le sang. Pour

cela, on a recours au MNI-Test : il s’agit d’un test

rapide et réalisable dès les premiers jours de la

maladie. Il existe cependant une possibilité de

faux positifs, c’est pourquoi il faut le compléter

par un autre test appelé “réaction de Paul-Bun-

nell-Davidsohn” (PBD), qui permet de confirmer

le plus souvent le diagnostic de mononucléose

infectieuse. Dans environ 20 % des cas, la PBD

reste négative ; le seul moyen de faire le dia-

gnostic est alors de rechercher les anticorps spé-

cifiques par une sérologie : la présence d’immu-

noglobulines appelées “IgM anti-VCA” permet

d’affirmer l’infection.

Le traitement consiste à se reposer au lit. Des

antalgiques et des antipyrétiques seront pres-

crits. En revanche, les antibiotiques sont le plus

souvent inutiles puisqu’il s’agit d’une maladie

virale. Ils sont nécessaires uniquement s’il existe

une surinfection bactérienne de l’angine. Ce-

pendant, la pénicilline A, ou ampicilline, est for-

mellement contre-indiquée car elle entraîne alors

des éruptions cutanées importantes. Lorsque la

gêne à la déglutition et à la respiration est très

marquée, le médecin peut être amené à prescrire

des corticoïdes pendant quelques jours, qu’il fau-

dra toujours arrêter de façon progressive. La mo-

nonucléose guérit en deux à trois semaines

environ, seule la fatigue peut persister pendant

plusieurs mois.

Le zona

Le zona est en fait une maladie infectieuse causée

par le virus Herpes zoster, responsable également

de la varicelle. Pour développer un zona, il faut

donc avoir déjà contracté cette maladie infantile.

Professions Santé Infirmier Infirmière - No45 - avril 2003

Virologie

Les principales affections virales

Pas toujours graves, toujours sous surveillance

Les maladies infectieuses ont évolué parallèlement à la société humaine. La vie moderne,

avec ses brassages de populations qui se déplacent rapidement d’un continent à l’autre,

favorise une propagation rapide des virus.

L

a dernière infection, la pneumopathie atypique,

est là pour nous le rappeler : un virus peut at-

Après l’épisode de la varicelle, le virus chemine le

long d’un nerf sensitif pour aller se loger dans les

ganglions de la moelle épinière. Il reste là, à l’état

latent, jusqu’à ce qu’une baisse de l’immunité

permette sa réactivation (25 % des adultes qui ont

eu la varicelle développent un zona).

Le zona présente trois phases :

•Stade 1 : douleurs intenses et constantes dans

une région précise (thorax, tête, cou, bas du dos

ou membres inférieurs) et généralement unilaté-

rales ; absence de lésions cutanées ; durée de

quelques heures à quelques semaines.

•Stade 2 : apparition de rougeurs et éruption de

vésicules ou de cloques limitées à la région dou-

loureuse (le long du nerf touché) ; douleurs et

démangeaisons constantes ; risque de fatigue ;

durée de trois à quatre semaines.

•Stade 3 : disparition des lésions cutanées ;

cicatrisation.

C’est à partir de l’âge de 50 ans que les risques

augmentent. À 85 ans, plus de 50 % des hommes

et des femmes auront eu un épisode de zona. Le

virus peut être réactivé chez toute personne

dont le système immunitaire est affaibli (même

les enfants, dans de très rares cas). C’est pourquoi

le zona est très fréquent chez les cancéreux et

les sidéens.

Il ne faut pas crever les cloques, qui risqueraient

de s’infecter rapidement. Pour obtenir un soula-

gement, on applique de la calamine sur les lésions

plusieurs fois par jour ; elle a pour effet de calmer

les démangeaisons et de les dessécher. Une lotion

à base de phénol et de menthol peut être appli-

quée lorsque les cloques sont desséchées et qu’il

y a formation d’une croûte. Un antibiotique peut

être prescrit pour éviter que les lésions ne s’in-

fectent et pour accélérer la cicatrisation. La dou-

leur, ravivée par le contact de l’air, est soulagée par

la pause d’une gaze ou d’un bandage.

Le traitement du zona consiste à prescrire un an-

tiviral oral du type aciclovir, valaciclovir ou fam-

ciclovir. Ces trois médicaments ont pour effet

d’arrêter la progression du virus, de réduire la

durée de la maladie et de diminuer le risque de

névralgie postzostérienne.

L’administration d’un analgésique à base de co-

déine ou d’un corticostéroïde en comprimé

contribue à soulager les douleurs parfois très

fortes. La névralgie postzostérienne est la princi-

pale complication du zona.

L’herpès génital

Les infections herpétiques peuvent récidiver

toute la vie. L’herpès génital dû au virus HSV2

est une maladie particulièrement pénible. Sa

première manifestation (primo-infection) est ca-

ractérisée par une éruption très prurigineuse et

très douloureuse des vésicules, voire des cloques

sur le sexe. Chez la femme, on les retrouve dis-

posées en bouquets dans le vagin ou sur le pé-

rinée (peau comprise entre le vagin et l’anus).

Chez l’homme, elles se regroupent sur le pénis

ou sur les testicules. Tant chez l’homme que

chez la femme, des lésions anales sont possibles.

En quelques jours, ces lésions vont s’éroder pour

constituer des plaies encore plus douloureuses...

Ce tableau déjà pénible peut être aggravé par la

fièvre, des maux de tête, des douleurs digestives

et des courbatures.

Pourtant, dans 60 % des cas, l’infection ne se dé-

clare jamais cliniquement et reste inaperçue. A

contrario, quand elle s’est manifestée, des réci-

dives surviennent dans 85 % des cas. Cela ex-

plique pourquoi l’herpès est une maladie insi-

dieuse, pouvant facilement être méconnue et se

transmettre d’un partenaire à l’autre. Selon une

enquête Louis Harris réalisée pour le compte de

l’association Herpès, si près d’un Français sur

cinq est ainsi atteint, seuls deux sur dix se savent

contaminés. Pire, seules 34 % des personnes at-

teintes savent qu’il s’agit d’une maladie sexuelle-

ment transmissible (MST) et 59 % n’utilisent ja-

mais de préservatifs...

Aujourd’hui, l’herpès se soigne grâce aux anti-

viraux spécifiques du virus, mais il ne guérit ja-

mais. Dans les cas d’un herpès récidivant plus

de 6 fois par an, il est maintenant possible de

mettre en place une cure longue et quotidienne

d’antiviral sur une durée de 6 mois. Dans cer-

tains cas, l’herpès peut être très grave, notam-

ment chez les nouveau-nés et chez les patients

immunodéprimés.

Pour prévenir des atteintes gravissimes du nou-

veau-né, en cas de risque, outre la mise en place

d’un traitement antiviral, une césarienne sera

pratiquée pour éviter tout risque de contamina-

tion. Chez les personnes immunodéprimées, no-

tamment les malades souffrant du sida ou d’un

cancer, un traitement antiviral de longue durée

doit être institué.

Il faut savoir en effet qu’il existe deux types de vi-

rus : le HSV1 et le HSV2, et que le premier peut

être responsable d’un herpès buccal (le fameux

bouton de fièvre). L’application de corticoïdes

peut être catastrophique en favorisant la diffusion

du virus. Les prélèvements permettent d’identi-

fier le virus en cause. Cette information permet-

tra ensuite d’appliquer le traitement plus tôt si

d’autres poussées surviennent, et de prévenir ses

partenaires lors de rapports sexuels ultérieurs.

L’ herpès est constamment contaminant, même en

dehors de toute poussée, même si la contamina-

15

Professions Santé Infirmier Infirmière - No45 - avril 2003

●●●

16

tion est maximale lors des éruptions. Les rapports

sexuels sont alors formellement déconseillés.

Faire pratiquer une sérologie chez le partenaire

est recommandé. Si les deux partenaires sont

contaminés par le même virus, il ne devient plus

nécessaire de se protéger l’un l’autre de la conta-

mination : il n’existe pas de phénomène de sur-

contamination d’un individu à l’autre.

Infections sexuellement transmissibles (IST)

d’origine virale

Les IST regroupent les maladies qui ne se trans-

mettent pratiquement que par rapports sexuels

ainsi que celles pouvant se transmettre par

d’autres voies, mais aussi par voie sexuelle. Il faut

savoir que plusieurs des symptômes affectant les

organes génitaux peuvent être attribuables à

d’autres causes qu’une IST.

Les IST se divisent en deux catégories : les IST

bactériennes et les IST virales. Ces dernières

peuvent surgir tardivement, c’est-à-dire quelques

mois ou même quelques années après des

contacts sexuels non protégés. Outre l’infection

génitale à virus Herpes simplex, dont l’incidence

est en augmentation croissante, l’IST d’origine

virale la plus fréquente est due au virus du pa-

pillome humain (VPH). Les condylomes sont de

multiples excroissances en chou-fleur sur la peau

ou les muqueuses des organes génitaux ou de

l’anus. Ils n’occasionnent généralement pas de

douleur et les personnes consultent parce qu’ils

voient ou sentent les lésions.

La variole

On la croyait éradiquée. La variole refait surface

avec les menaces de guerre bactériologique. La

maladie est due à une infection par un virus qui

appartient au groupe des Orthopoxvirus.

L’incubation (période comprise entre l’entrée du

virus dans l’organisme et l’apparition des pre-

miers symptômes) dure en moyenne 10 à

14 jours avec des extrêmes de 7 à 19 jours. La

Professions Santé Infirmier Infirmière - No45 - avril 2003

●●●

Virologie

Lexique

•Aérobie : se dit d’un micro-organisme ayant besoin

d’air ou d’oxygène pour vivre et se développer.

•Anaérobie : se dit d’un micro-organisme n’ayant

pas besoin d’oxygène pour vivre et se développer.

•Antibiotique : médicament empêchant la crois-

sance des micro-organismes et utilisé pour combattre

les infections bactériennes. N’agit pas sur les virus.

•Asepsie : méthode ou technique de protection

contre les contaminations microbiennes (exemple : sté-

riliser un instrument chirurgical avant son utilisation).

•Bactérie : micro-organisme unicellulaire respon-

sable d’infections (bactérie pathogène) ou bien vi-

vant à l’état normal dans notre organisme (bactérie

saprophyte).

•C.CLIN : Centres interrégionaux de coordination de

la lutte contre les infections nosocomiales.

•Commensal : se dit d’une espèce naturelle vivant

des restes des repas d’une autre, mais sans lui nuire

(notre peau est normalement recouverte de germes

commensaux).

•Contaminer : transmettre une maladie, une infection.

•CTIN : Comité technique des infections noso-

comiales.

•Désinfection : destruction des germes d’un local,

de la peau, d’un instrument, etc. ;

•Entérobactérie : bactérie du tube digestif (chez

l’homme et les animaux).

•Germe : microbe, micro-organisme. On distingue les

germes pathogènes (responsables de maladies) et les

germes saprophytes (non responsables de maladies).

•Hygiène : règles et conditions de vie, soins néces-

saires pour préserver la santé (exemple : l’hygiène des

mains en milieu hospitalier repose sur le lavage des

mains et, parfois, sur le port de gants stériles).

•Immunodépresseur : substance capable de dimi-

nuer ou de supprimer les réactions immunitaires d’un

organisme (exemple : corticoïdes, ciclosporine, etc.).

•Immunodéprimé : qui n’a pas les réactions immu-

nitaires normales (exemple : les patients porteurs du vi-

rus du sida, les cancéreux ayant eu de la chimiothéra-

pie sont souvent immunodéprimés).

•Infectieux : relatif à une infection ; accompagné

d’une infection ; qui transmet une infection.

•Infection : maladie déclenchée par un micro-orga-

nisme pathogène.

•Nosocomial : qui se contracte à l’hôpital (“infection

nosocomiale”).

•Pathogène : susceptible de provoquer une maladie.

•Saprophyte : désigne les germes qui vivent sur un

hôte sans entraîner de maladie.

•Septicémie : infection générale provoquée par le

développement de germes pathogènes présents dans

le sang.

•Staphylocoque :

nom de bactéries.

•Stérile :

en médecine, lieu exempt de microbes.

•Streptocoque :

nom de bactéries.

•Virus :

agent pathogène de très faible taille (invi-

sible au microscope optique).

Source : DGS/DH.

17

Professions Santé Infirmier Infirmière - No45 - avril 2003

●●●

personne atteinte n’est pas contagieuse durant

cette phase et ne présente aucun symptôme par-

ticulier. La maladie commence par une première

phase qui dure environ 2 à 3 jours. Elle est ca-

ractérisée par une altération franche et brutale de

l’état général, une fièvre très marquée, un ma-

laise, une prostration, des douleurs dorsales.

Dans un deuxième temps apparaît la phase érup-

tive qui débute par une éruption de la muqueuse

buccale et oropharyngée ; cette éruption prédo-

mine au visage et aux bras. En une seule pous-

sée, elle gagne le tronc et les membres inférieurs.

Ces lésions évoluent ensuite en vésicules à par-

tir du troisième jour puis en pustules au cin-

quième jour qui, en se desséchant, laissent place

à des croûtes noirâtres 8 à 9 jours après le début

de l’éruption. Ces croûtes tombent en trois à

quatre semaines, laissant des cicatrices indélé-

biles. La période de contagiosité s’étend de l’ap-

parition de la fièvre jusqu’à la chute des croûtes.

La transmissibilité du virus est maximale pen-

dant les 7 à 10 premiers jours suivant l’éruption,

elle est plus rare à l’apparition des signes cli-

niques et avant la phase éruptive. Elle cesse à la

chute des croûtes. Le mode de transmission se

fait essentiellement par contact interhumain di-

rect, par l’intermédiaire des sécrétions oropha-

ryngées (salive, postillons), la concentration de

virus dans la salive étant très importante, ou par

l’échange d’objets contaminés (linge et literie) et,

plus rarement, par contact direct avec les lésions

cutanées que sont les pustules et les croûtes (où

le virus est présent).

La variole se présentait sous plusieurs formes

plus ou moins rares et plus ou moins graves,

dont la forme hémorragique, toujours fatale, et

la forme maligne, caractérisée par une éruption

sans formation de pustules, était la cause d’une

mortalité proche de 100 %. Le diagnostic de cer-

titude est obtenu par la recherche du virus dans

des prélèvements cutanés de vésicules ou de pus-

tules. Mis à part le traitement symptomatique

(prévention des surinfections bactériennes), il

n’existe pas, actuellement, de traitement curatif

ayant fait ses preuves. Administré jusqu’à 4 jours

après l’exposition au virus, le vaccin entraîne une

immunité protectrice et peut éviter l’infection ou

en diminuer la gravité.

La Direction générale de la santé a élaboré un

document permettant de sensibiliser les profes-

sionnels de la santé aux aspects cliniques de la

maladie. Ce document d’information est dispo-

nible sur le site Internet du ministère de la

Santé, dans la rubrique “Biotox” (site Internet :

http://www.sante.gouv.fr).

A.-L.P.

Les hépatites

Un problème de santé publique

Les hépatites sont des affections virales qui, comme leur nom l’indique, attaquent le

foie, de manière irréversible dans les formes les plus graves. Seules les hépatites A et B

peuvent être prévenues par le vaccin. En augmentation, l’hépatite C est préoccupante

pour les autorités sanitaires.

S

ouvent transmises par voie sexuelle ou par

injection, les hépatites peuvent aussi l’être

de façon inconnue. Dans les formes graves, les

traitements existent, mais ils sont lourds et

nécessitent souvent l’accompagnement appuyé

des soignants.

Hépatite A

L’ hépatite A peut être contractée lors de rapports

sexuels, en particulier par les hommes qui ont des

relations homosexuelles. Elle se transmet le plus

souvent par voie fécale-orale, par de l’eau ou des

aliments contaminés, ou encore lors du partage

d’objets contaminés. Elle est souvent asymptoma-

tique. Quand ils sont présents, les symptômes rap-

pellent ceux d’une grippe (fatigue, fièvre, douleurs

musculaires, perte d’appétit) avec, parfois, des

douleurs articulaires et des poussées de boutons.

Une jaunisse apparaît chez quelques malades. L’in-

fection n’évolue jamais vers la chronicité et elle est

habituellement sans séquelles. L’hépatite A fait

beaucoup de victimes, chez les jeunes notam-

ment. Elle peut être prévenue par la vaccination.

Le vaccin contre l’hépatite A est recommandé par-

ticulièrement pour les jeunes hommes gays. Il

existe par ailleurs un vaccin protégeant à la fois

contre l’hépatite A et l’hépatite B. Dans la majorité

des cas d’hépatite A, aucun traitement particulier

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%