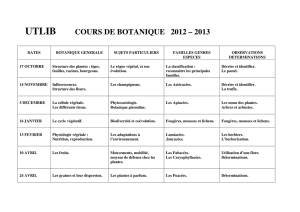

Introduction - Fondation La main à la pâte

Published on Le site de la Fondation La main à la pâte (http://www.fondation-lamap.org)

Accueil > Biodiversité

Auteurs : Didier Pol(plus d'infos)

Résumé :

Le terme « biosphère » qualifie l’ensemble des êtres vivants qui peuplent

actuellement notre planète et l’ensemble des milieux qu’ils occupent. Avec

plus de 1 800 000 espèces différentes identifiées et nommées à ce jour, la

diversité des espèces qui constituent la biosphère - ou biodiversité - est

considérable.

Publication : 1 Juin 2000

Copyright : Creative Commons France. Certains droits réservés.

.Biodiversité

Nomenclature, évolution et classification

Diversité des animaux

Diversité des végétaux

Végétaux verts

Mousses

Fougères

Plantes à graine

Évolution des plantes

Diversité des microorganismes

Echelle des temps géologiques

Introduction

Le terme « biosphère » qualifie l’ensemble des êtres vivants qui peuplent actuellement notre

planète et l’ensemble des milieux qu’ils occupent. Avec plus de 1 800 000 espèces différentes

identifiées et nommées à ce jour, la diversité des espèces qui constituent la biosphère - ou

biodiversité - est considérable. On suppose, cependant, que la biodiversité est bien plus

considérable encore puisque le nombre réel d’espèces vivantes pourrait être au moins cinq à

dix fois plus important, selon les estimations. On peut noter, en outre, que le nombre

d’espèces vivantes qui ont été présentes à un moment ou à un autre sur notre planète est

d’un ordre de grandeur bien supérieur, si l’on tient compte des espèces disparues au cours

des temps géologiques, sachant que les scientifiques font remonter l’origine de la vie à

environ 3,5 milliards d’années. En effet, au cours des temps géologiques, de nouvelles

espèces apparaissent, se répandent dans un environnement donné, puis disparaissent.

Trilobite fossile Ammonite fossile

Brachiopode fossile

Au cours des temps géologiques, des espèces disparaissent et de nouvelles espèces se

forment.

Les trilobites étaient des arthropodes qui ont tous disparu à la fin de l'ère primaire.

Les ammonites étaient des mollusques qui ont tous disparu à la fin de l'ère secondaire.

De nombreuses espèces de brachiopodes ont également disparu à la fin des ères

primaire et secondaire mais il en existe encore quelques espèces dans la nature

actuelle. Les brachiopodes constituent un groupe dont l'aspect extérieur ressemble à

celui de certains coquillages mais ils n'appartiennent pas à l'embranchement des

mollusques.

Le terme « biodiversité » ne fait pas seulement référence à la variété des êtres vivants

présents sur la Terre mais aussi aux communautés qu’ils constituent et aux habitats dans

lesquels ils vivent. Ainsi, l’Article 2 de la Convention sur la diversité biologique, signée par 188

pays en 1992 au Sommet de la Terre, à Rio de Janeiro (Brésil), en donne la définition

suivante : Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les

écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes

écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre

espèces ainsi que celle des écosystèmes.

Pucerons et fourmis

La biodiversité comprend aussi les communautés d'êtres vivants. Ainsi, les pucerons

dépendent des plantes dont ils sucent la sève et certaines fourmis dépendent des pucerons

dont elles consomment le miellat, une sécrétion sucrée qui sourd de leur abdomen

Une espèce vivante est constituée de l’ensemble des organismes qui descendent les uns des

autres et, pour les espèces à reproduction sexuée, l’ensemble des organismes susceptibles

de se reproduire entre eux et d’avoir des descendants interféconds. Si les membres d’une

même espèce se ressemblent le plus souvent, cela n’a rien d’une règle absolue. Ainsi, dans

certaines espèces, les différences morphologiques entre mâles et femelles, ce que l’on

appelle dimorphisme sexuel, sont telles que la simple observation peut laisser croire qu’ils

appartiennent à des espèces différentes.

De même, chez les espèces dont le cycle de développement comporte une métamorphose,

comme chez beaucoup d’insectes et chez les amphibiens, les différences morphologiques

entre l’adulte et le ou les stades larvaires peuvent être telles que seul un spécialiste est

capable de reconnaître qu’ils appartiennent à la même espèce.

Deux stades du développement de la grenouille

Au cours de son développement, la grenouille passe par un stade larvaire, le têtard, dont

l'anatomie, la physiologie et le mode de vie sont très différents de ceux de l'adulte

Depuis la fin du dix-neuvième siècle, un faisceau d’arguments nombreux et variés issus de

toutes les disciplines de la biologie et de la paléontologie a convaincu les biologistes que

toutes les espèces vivantes, disparues et actuelles, descendent d’un même ancêtre commun

et sont donc toutes apparentées. C’est ce qu’exprime la notion d’évolution. Une des

conséquences en est que les espèces actuelles sont d’autant plus apparentées entre elles

qu’elles ont un ancêtre commun plus récent. C’est pourquoi la classification du vivant est

désormais établie sur des bases phylogénétiques, c’est-à-dire qu’elle classe les organismes

en fonction de leurs relations de parenté évolutive. La notion d’évolution est devenue

tellement centrale pour la biologie que Theodosius Dobzhansky, un des grands spécialistes

de l’évolution, a pu écrire : « rien n’a de sens en biologie, si ce n’est à la lumière de l’évolution

».

Les biologistes s’accordent également pour regrouper les êtres vivants en trois grands

ensembles : les eubactéries (bactéries ordinaires), les archébactéries (bactéries

"archaïques") et les eucaryotes (organismes formés de cellules comportant un véritable

noyau). Ces trois ensembles, issus d’un même ancêtre commun, constituent les trois

branches de l’arbre généalogique du vivant. Les eucaryotes comprennent les animaux, les

champignons, les algues et les plantes ainsi qu’une multitude d’espèces d’organismes

unicellulaires appartenant à différents groupes. Toutes les bactéries et tous les organismes

unicellulaires sont invisibles à l’œil nu et sont donc qualifiés de microorganismes. Malgré leur

taille microscopique, ils jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et

on estime qu’ils constituent environ la moitié de la masse totale des êtres vivants, ce qu’il est

convenu d’appeler biomasse.

Nomenclature, évolution et classification

La diversité considérable présentée par la biosphère nécessite de classer les espèces. Dès le

dix-huitième siècle, alors que seules 4 000 espèces différentes avaient été décrites, le

botaniste suédois, Carl von Linné (1707-1778), a inventé une méthode de classification des

plantes qui se basait sur les différences morphologiques de leurs organes sexuels.

La classification des plantes à fleur de Linné se fondait sur l'extrême diversité de leurs

organes sexuels, les fleurs.

Il a également introduit la nomenclature binominale pour identifier les êtres vivants. Dans ce

système de nomenclature, encore utilisé aujourd’hui par les scientifiques, chaque être vivant

est désigné par deux noms latins, qu’il est d’usage d’écrire en italiques : un nom de genre,

commençant par une majuscule, et un nom d’espèce, commençant par une minuscule. Par

exemple, le nom scientifique du chat domestique est Felis catus, celui du lombric, Lumbricus

terrestris. Aujourd’hui, le genre regroupe les espèces ayant la relation de parenté la plus

proche, c’est-à-dire celles qui descendent de l’ancêtre commun le plus récent, alors que, par

le passé, les regroupements étaient établis sur la base de ressemblances morphologiques.

Par exemple, dans le genre Lumbricus, cinq espèces différentes ont été décrites, ce qui

signifie que ces cinq espèces de vers de terre sont plus proches parentes entre elles qu’avec

tous les autres genres de vers de terre, comme les Eisenia ou les Allolobophora, dont la

morphologie est pourtant très semblable mais qui sont plus éloignés sur le plan de la parenté

évolutive.

Tous les éléments de la classification, qu’il s’agisse de l’espèce, du genre ou des

regroupements de niveaux supérieurs, familles, ordres, etc. constituent des unités

taxonomiques appelées également taxons dont les relations reflètent la phylogénie. Ainsi, les

différentes espèces appartenant à un même genre descendent d’un même ancêtre commun

plus récent que celui à l’origine de ce genre et des autres genres de la même famille. C’est

pourquoi chaque taxon est emboîté dans un taxon d’ordre supérieur. Ainsi, comme on l’a vu

ci-dessus, les espèces sont regroupées en genres et les unités taxonomiques d’ordre

supérieur sont, dans l’ordre croissant, les familles, les ordres, les classes, les

embranchements (ou phylums, caractérisés par un plan d’organisation commun), les règnes.

Si l’on reprend l’exemple du chat, il appartient à l’espèce catus du genre Felis, appartenant à

la famille des félidés de l’ordre des carnivores inclus dans la classe des mammifères, elle-

même appartenant à l’embranchement des chordés, du règne des métazoaires. Notons que

ce règne appartient à la lignée des eucaryotes, l’une des trois branches primordiales de

l’arbre du vivant. La lignée des eucaryotes comporte actuellement une soixantaine de

phylums différents. La classification des êtres vivants constitue ainsi un arbre "généalogique"

reflétant leurs relations phylogénétiques.

Il importe de préciser que le nom courant des animaux, en français, ne désigne que rarement

une seule espèce. Ainsi, le nom « ver de terre » désigne plusieurs espèces différentes,

appartenant même à des genres différents, comme Lumbricus, Eisenia et Allolobophora.

Eisenia foetida (ver de terre ou ver du fumier)

De même, le nom « grenouille » désigne aussi bien la grenouille verte, Rana esculenta que la

grenouille rousse, Rana temporaria.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%