Biodiversité et exploitation des forêts du Morvan (PDF

ONF-cellule d’expertises naturalistes – E. de Laclos - mai 2005 1

Biodiversité et gestion des forêts du Morvan

Préambule

Les entreprises de travaux forestiers ont un rôle déterminant à jouer pour la préservation de certains

milieux et espèces forestières. Cette préservation n’est pas forcément antagoniste de la rentabilité de

l’entreprise, elle passe avant tout par une connaissance plus complète de la forêt morvandelle en

intégrant des aspects qui relèvent plutôt des sciences de la nature et en analysant rapidement l’impact

de ses propres interventions sur la forêt. Il s’agit donc de modifier son regard en élargissant les champs

de vision traditionnels de l’exploitation et des travaux forestiers à ceux des disciplines qui ont

contribué à bâtir l’écologie forestière.

A chacun ensuite, en fonction des éléments qu’il aura retenus et synthétisés, à faire ses choix

personnels en connaissance de cause.

Cette façon plus large de voir la forêt devrait bénéficier à l’entreprise de travaux forestiers de deux

façons :

- elle lui permettra de mieux s’adapter à un contexte social qui change plus rapidement que ne

poussent les forêts et, peut-être également, de proposer ses services dans le domaine assez neuf

des travaux de « génie écologique » ;

- elle lui permettra de jouer un rôle de conseil auprès des propriétaires et, en apportant gratuitement

cette nouvelle prestation, de fidéliser mieux sa clientèle.

Enfin, la journée de formation correspondant au présent texte s’inscrit dans le troisième engagement

du référentiel PEFC contenu dans le cahier des charges de l’Association Bourguignonne de

Certification Forestière.

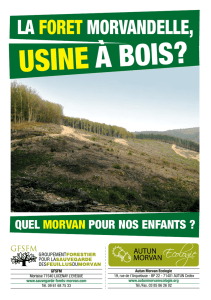

Les forêts du Morvan sont-elles menacées ?

La transformation des essences, les enrésinements.

Aujourd’hui, le Morvan est la première région française pour la production de douglas. Cette place,

relativement récente, n’a pas été sans conséquence pour l’environnement. Le douglas n’est d’ailleurs

pas le seul résineux à avoir remplacé l’ancienne forêt feuillue, même s’il a tendance à dominer le

paysage d’aujourd’hui. L’épicéa et les sapins l’avaient précédé et conservent une place encore

importante.

Ces quelques chiffres permettent d’avoir une vision plus objective :

Le taux de boisement du Morvan est de 48,5 % (Bourgogne 30,5 %).

Le douglas représente 30 % de la surface boisée, l’épicéa 23 %, le sapin pectiné 5 %, le sapin de

Vancouver 3 %, les mélèzes 2 %, le pin sylvestre 1 %.

Plus de la moitié de la forêt morvandelle est donc couverte par des résineux.

Pour les feuillus, l’introduction d’essences exotiques, telles le chêne rouge et le robinier, reste très

marginale.

Les résineux n’ont pas tous le même impact sur l’environnement, en particulier, au niveau de la

décomposition de leurs aiguilles. Sur un sol acide, le peuplement dominant a une influence importante

pour le cycle de la matière organique. Les litières du douglas et du sapin se décomposent assez

rapidement, alors que celles des pins et de l’épicéa sont beaucoup plus longues à se transformer en

humus, puis, à se minéraliser. Par conséquent, dès que l’on se situe en contexte mésoacidiphile à très

acidiphile, on aura tout intérêt à éviter la dominance des essences à litière acidifiante et surtout, à

maintenir des essences améliorantes telles que le bouleau ou les saules. Une proportion de 10 % de

bouleau au sein d’un peuplement résineux sur sol acide n’a rien d’excessif et devrait même être la

règle.

ONF-cellule d’expertises naturalistes – E. de Laclos - mai 2005 2

L’arrivée de la lumière au sol est également importante et facilite la décomposition de la litière en

relançant l’activité biologique, c’est pourquoi les éclaircies fortes sont d’autant plus nécessaires que le

sol est acide.

Les choix sylvicoles et la gestion forestière peuvent entraîner la dégradation de certains sols qui, dans

certains cas, est irréversible. En milieu acide, la destructuration des sols consécutive à l’accélération

de l’acidification conduit au lessivage des éléments les plus fins (argiles) qui ne sont plus là pour

retenir l’eau ; parallèlement les éléments minéraux sont également entraînés ou sont stockés dans la

litière qui n’est plus apte à les restituer. De plus, l’accumulation d’aiguilles et de feuilles en surface est

nocive à la régénération des forêts, elle ne facilite pas la germination d’éventuelles graines. Dans le

pire des cas, une mauvaise gestion de la couverture pédologique peut conduire à une forêt claire et

malvenante, envahie progressivement par la callune.

La couverture pédologique est un patrimoine qui ne nous appartient pas et que nous devons léguer en

bon état à nos successeurs.

Les résineux ont amenés avec eux une faune, des champignons et même quelques plantes (pyroles) qui

leur sont liés. Au niveau de la faune, il y a quelques oiseaux comme le bec croisé des sapins et le

casse-noix moucheté, mais c’est essentiellement au niveau des insectes que les apports ont été

importants. Pour choisir un groupe bien connu des forestiers, les scolytes de Bourgogne comportent 79

espèces différentes dont 45 % sont liées à des résineux introduits par l’homme.

Le rajeunissement des forêts.

Un certain nombre d’espèces animales, végétales et fongiques sont liées aux vieilles forêts, elles

témoignent de l’antique forêt naturelle qui recouvrait notre pays au néolithique. Les besoins de

l’économie des sociétés qui se sont succédées jusqu’à aujourd’hui ont mis à mal ces espèces plus ou

moins sensibles à la disparition des vieux arbres.

Encadré n° 1 : des espèces qui bénéficient du vieillissement et de la sénescence de l’arbre.

Les oiseaux

Il y a une relation étroite entre l’âge d’un arbre et la fréquence à laquelle on peut y observer des cavités. A cet

égard, les oiseaux peuvent être séparés en deux groupes : ceux qui forent ces cavités, essentiellement les pics

et les mésanges, et ceux qui ne font que les occuper, tels l’étourneau ou la sittelle.

Parmi les foreurs, le pic noir tient une place spéciale en raison du diamètre des ouvertures qu’il effectue. En

effet, c’est le seul pic dont les loges puissent être utilisées par des oiseaux aussi gros que le pigeon colombin

ou la chouette de Tengmalm.

Les grimpereaux tiennent une place à part puisqu’ils n’utilisent pas les cavités pour nicher mais l’espace créé

par le décollement des écorces d’arbres morts, blessés, ou dépérissants.

33 % des oiseaux forestiers se reproduisent dans des cavités. Bien souvent l’absence ou la rareté de celles-ci

est un facteur limitant à leur installation.

Les chauve-souris

Grande consommatrice de petits papillons, la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) est une des

chauve-souris les plus liées aux forêts. En Bourgogne, on la rencontre principalement dans les linteaux de

granges où elle vient mettre bas, mais on peut supposer qu’elle occupe également les arbres creux et fissurés.

Plutôt solitaire l’hiver, elle colonise des gîtes variés et peu protégés du froid en forêt et ne rejoint les sites

souterrains que lors des périodes de grands froids.

Parmi la quinzaine d’espèces de chauve-souris présentes en Morvan, certaines ne fréquentent guère les forêts

que pour y chasser ; c’est le cas du Murin de Daubenton et du Murin de Natterer dans des forêts plutôt denses,

tandis que le Grand murin recherche des peuplements au sous-bois dégagé.

D’autres, comme le Murin de Bechstein et les Noctules utilisent le milieu forestier tantôt pour se loger dans

des arbres fissurés, d’anciennes cavités de pics, sous des décollements d’écorces, tantôt pour se nourrir.

Il ne faut pas oublier que la protection des chauves-souris passe non seulement par une protection physique

des gîtes d’estivage et d’hivernage mais aussi par celle de leurs terrains de chasse. Une forêt riche en insectes

et en arbres favorables aux gîtes assure pleinement cette fonction.

Les insectes

On estime pour le seul ordre des Coléoptères qu’il existe plus de 1 900 espèces qui dépendent

directement ou indirectement du bois mort en France. Ce sont donc plusieurs milliers d’insectes, tous ordres

ONF-cellule d’expertises naturalistes – E. de Laclos - mai 2005 3

confondus, dont la survie est fonction des différents états de dégradation de l’arbre. Parmi eux, certains

s’adaptent bien aux modes de sylviculture orientés vers la production, mais d’autres commencent à régresser,

sont fragmentés en populations isolées ou ont déjà disparu des forêts morvandelles.

- Une espèce probablement disparue du Morvan : Carabus (Hygrocarabus) nodulosus Creutzer, 1799. Ce

carabe montagnard est typiquement une espèce des milieux ombragés, froids et humides que les coupes à

blanc éliminent définitivement. Signalé par Fauconnet & Viturat aux alentours d’Autun, il n’a pas été

revu depuis un siècle.

- La larve du longicorne Mesosa curculionoides se développe pendant 2 ou 3 ans dans le bois de divers

feuillus ; cité comme « assez rare » il y a un siècle, il n’a pas été revu en Morvan depuis. On peut

supposer que les bouleversements sylvicoles des dernières décennies ont été à l’origine de sa raréfaction

ou de sa disparition.

- Une espèce en forte régression et en populations aujourd’hui isolées : Sinodendron cylindricum (Linné,

1758). Ce Coléoptère de la famille des lucanes vit dans les troncs creux et sous les écorces pourries,

principalement de hêtre ; l’absence de vieux arbres et de gros bois morts sur de grandes surfaces

forestières a contribué au fractionnement des populations.

Les mousses et lichens

La relation entre le vieillissement des arbres et les végétaux tels mousses, hépatiques et lichens a encore été

peu étudiée. Cependant, on sait que certaines espèces ont un pouvoir de dispersion très faible et peuvent

mettre plusieurs centaines d’années pour reconquérir des territoires perdus. Parmi elles, le lichen Lobaria

pulmonaria est présent de façon disséminée sur l’ensemble des forêts du Morvan, son existence est liée à une

certaine stabilité des supports que sont les troncs d’arbres feuillus, mais aussi, à la pureté de l’air, car il est

très sensible aux pollutions atmosphériques.

Les hépatiques qui forment un groupe proche des mousses sont particulièrement abondantes dans les lieux

humides ; Calypogeia integristipula, espèce montagnarde et rare en Morvan, a été découverte dans la vallée

du Cousin colonisant des souches pourries d’aulne.

Les champignons

Une bonne partie des champignons supérieurs participant à la décomposition du bois est regroupée dans

l’ordre des Aphyllophorales qui est désigné improprement par le terme générique de « polypores ». Ces

champignons peuvent être plus ou moins exigeants quant à leurs supports : certains, comme Fomitopsis

pinicola s’adaptent aussi bien aux résineux qu’aux feuillus, d’autres sont dépendants de la présence d’une

essence particulière, tel Piptoporus betulinus pour le bouleau. Enfin, certains « polypores » exigent une

qualité du bois particulière, voire des conditions stationnelles très précises, ce sont généralement les espèces

les plus rares et les plus sensibles à la sylviculture ; elles réclament bien souvent des bois mort de gros

diamètre, possédant une hygrométrie précise et par conséquent, une stabilité de l’environnement proche.

Parmi eux on peut citer Ischnoderma benzoinum, assez rare en Morvan et sur des résineux, Fomes

fomentarius, assez courant sur les hêtres âgés, Inonotus dryadeus, très rare sur les vieux chênes.

Références bibliographiques :

F

AUCONNET

L., V

ITURAT

C., 1905 - Catalogue analytique et raisonné des Coléoptères de Saône et Loire.

Société d’Histoire Naturelle d’Autun, Imprimerie et Librairie Dejussieu, Autun : 788 p.

F

AUCONNET

L., V

ITURAT

C. continué par P

IC

M., 1928 - Catalogue analytique et raisonné des Coléoptères de

Saône et Loire. Société d’Histoire Naturelle d’Autun, Imprimerie L. Taverne et Ch. Chandioux, Autun : 607

p.

G

OUDEAU

P., L

ACLOS

E. (de), M

AGERAND

J.C., V

ADAM

J.C., B

UGNON

F., 1995 – Contribution à l’étude de la

flore bourguignonne. Note 7, Bull. scie. de Bourgogne, T. 47 : 3-12.

H

ORELLOU

A., 2001 – Inventaires entomologiques dans quelques localités du parc naturel régional du

Morvan. Bull. Soc. Hist. nat. d’Autun n° 178 : 9-32.

O

DDE

J.F., 1979 – Contribution à la faune des Coléoptères du Morvan. L’entomologiste, T.35, n° 4-5 : 190-

196

Le rajeunissement des forêts ne date pas d’aujourd’hui, probablement entamé dès l’âge du fer, il a

connu son paroxysme dans le Morvan avec l’exploitation intensive des taillis destinés à alimenter les

villes en bois de feu. Cependant, à cette époque, les espèces les plus sensibles au rajeunissement des

forêts ont pu trouver refuge dans les vieux arbres contenus dans l’espace agricole traditionnel

particulièrement au niveau des haies : vieux châtaigniers, saules taillés en têtard et hêtres plessés

abandonnés à eux-mêmes. Aujourd’hui, la déprise agricole et la transformation des pratiques agro-

pastorales permettent de moins en moins à ces espèces d’y trouver refuge. Les forêts doivent donc,

plus que jamais, jouer le rôle qu’elles avaient à l’origine en maintenant une certaine quantité de bois

mort ou dépérissant. Ce bois peut être sous diverses formes :

ONF-cellule d’expertises naturalistes – E. de Laclos - mai 2005 4

- souches hautes,

- troncs abandonnés à terre,

- arbres troués et encore vivants, sur pied,

- chandelles,

- petits bois secs sur pied,

- arbres avec grosses gélivures très suintantes,

- bois dépérissants partiellement inondés.

Les très vieux arbres permettent souvent de réunir une bonne partie de ces micro-habitats et donc, la

faune, la flore et les champignons qui leur sont liés.

L’impact des activités forestières sur les sols et sur l’eau.

Avec le développement de la mécanisation, les activités forestières ont un impact grandissant sur le

milieu naturel ; cet impact est particulièrement sensible sur les sols et l’eau.

Au niveau des sols, le poids des engins peut entraîner le compactage de certains horizons. Ce

compactage ralentit plus ou moins l’infiltration de l’eau et induit parfois des problèmes

d’hydromorphie temporaire qui nuisent à la production forestière et qui transforment petit à petit le

fonctionnement écologique de la forêt. Il faut souligner que les compactages sont irréversibles sur les

sols limoneux. Sur ces sols, il convient donc de limiter le poids des engins et surtout, de bien choisir la

période d’intervention. Une bonne solution consiste à passer le tracteur (pas trop lourd) sur un lit de

rémanents à une période où le sol est relativement sec. Il ne faut pas trop compter sur le gel qui, en

dehors des zones coupées à blanc, n’affecte pas les horizons de surface sous couvert forestier.

Le débardage à cheval est encore très peu employé et reste cantonné à des prestations qui relèvent plus

de la communication que de l’économie forestière. Il peut cependant être relativement rentable si les

produits à sortir sont de faible diamètre et si les distances sont courtes ; dans ce dernier cas un relais

peut être prévu avec un tracteur porteur classique, sur piste forestière par exemple. Pour que le

débardage à cheval ait sa place dans le cadre d’une activité économique rentable et que son emploi ne

soit pas limité aux seules zones humides ou inaccessibles aux tracteurs, il faudrait intégrer dans les

coûts la protection des sols comme un élément indispensable de gestion durable. Ce n’est pas le cas

actuellement.

Sur sol argileux et/ou humides, les ornières provoquées par les débardages peuvent faire office de

drains et modifier ainsi les caractéristiques stationnelles. Par conséquent, si la traversée d’un milieu

humide est indispensable lors d’une exploitation, il vaut mieux la faire perpendiculairement à l’axe

d’écoulement des eaux plutôt que parallèlement à cet axe.

Le drainage programmé des forêts marécageuses est encore pratiqué, particulièrement lors

d’enrésinements. Compte tenu que les forêts humides sont les plus menacées aux échelles régionale,

nationale et européenne, cette façon de faire devrait être totalement abandonnée ; elle a d’autant moins

de justification que les surfaces concernées sont assez réduites, qu’elles abritent une grande richesse

biologique et que la production forestière y est généralement assez faible.

Dans le cas où la création d’une piste ou d’une route forestière est nécessaire. Il faut être attentif aux

périmètres de captage en eau potable.

Si la piste se trouve sur une pente dominant un cours d’eau, il est utile de prévoir un fossé en amont

avec un bassin de décantation à son débouché. Le ruissellement des eaux boueuses est l’une des

principales causes de dégradation des eaux superficielles et les forestiers sont montrés du doigt. Dans

le même ordre d’idées, il faut éviter que les engins de débardage franchissent les lits de ruisseau

directement. Il est toujours possible de placer des buses temporaires sur les passages du tracteur. Les

tubes en polyéthylène haute densité ont été testés dans diverses forêts ; ils sont faciles d’emploi et

relativement peu onéreux.

ONF-cellule d’expertises naturalistes – E. de Laclos - mai 2005 5

Bien évidemment, l’emploi de pesticides est particulièrement nocif dans les forêts humides et les

ripisylves ; il est d’ailleurs en contradiction avec le neuvième engagement du référentiel PEFC

contenu dans le cahier des charges de l’Association Bourguignonne de Certification Forestière. De

même, les engrais, dont l’emploi en forêt est très discutable, ne devraient jamais être utilisés en milieu

humide, ni dans les habitats remarquables ou sensibles.

Ceci correspond au dixième engagement du référentiel PEFC contenu dans le cahier des charges de

l’Association Bourguignonne de Certification Forestière.

Pour les exploitations situées en bordure de rivière, il est préférable d’utiliser des huiles de

tronçonneuse biodégradables, surtout si les arbres à exploiter sont de faible diamètre.

Les forêts du Morvan ont-elles des particularités ?

Les différents habitats forestiers.

Un catalogue des types de stations forestières propres au Morvan nous permet d’avoir une liste

exhaustive des habitats forestiers que contient cette région.

On peut réunir ces stations en plusieurs groupes à partir de l’essence naturellement dominante :

Le hêtre est l’essence majoritaire de la plupart des forêts du Morvan. Il a été malmené dans le passé

par le traitement en taillis, par les choix sylvicoles en faveur du chêne et aujourd’hui, par les

enrésinements. Cette essence dominerait sans doute sur les trois quarts du Morvan en l’absence de

perturbations. Mais les accidents climatiques et les attaques de « ravageurs » qui les succèdent

souvent font partie du fonctionnement normal des forêts à caractère naturel ; lors de ces accidents,

le hêtre céderait la place à des phases forestières plus juvéniles à base de saules, bouleaux, frênes,

érables et chênes. Les hêtraies constituent donc la phase la plus mûre des forêts morvandelles, ce n’est

pas pour autant qu’elles doivent recouvrir 100 % de leurs stations.

Au sein même des hêtraies, on peut distinguer plusieurs types qui correspondent à une nomenclature

phytosociologique et à des séries de végétation distincte. On appelle « série » tous les stades et phases

par lesquels passe une communauté végétale pour atteindre cet état d’équilibre (précaire) qu’on

nomme le climax et qui représente le degré optimal d’évolution de la végétation. Dans le Morvan, le

climax est le plus souvent une forêt.

Exemple d’une série dynamique forestière :

Coupe à blanc ou chablis sur une surface importante.

Groupement à épilobe, séneçon de fuchs, épervières ⇒ groupement à sureau à grappe, genêt à balais et ronce ⇒ ↓

saule marsault et bouleau ⇒ érable, chêne, charme ⇒ hêtre, chêne et charme ⇒ hêtre et houx.

Forêt mature.

Les hêtraies à houx sont bien représentées sur la façade atlantique française et le Morvan constitue un

bastion isolé et atypique de ce type forestier. Installées dans les secteurs bien arrosés, elles possèdent

une flore très banale, généralement mésoacidiphile à acidiphile, la strate arborescente est dominée par

le hêtre. En situation peu perturbée, un sous-étage de houx assez dense donne un aspect très particulier

à ces hêtraies, mais l’homme, par ses coupes répétées, a souvent fait régresser le houx.

Les hêtraies montagnardes du Haut-Morvan sont situées au-dessus de 700 m, mais elles peuvent

descendre plus bas en altitude en situation confinée ou froide. Là encore, la flore est assez banale et

c’est plutôt dans les clairières et les coupes qu’il faut rechercher les plantes les plus remarquables

telles la laitue de Plumier et la prénanthe pourpre. Les hêtraies se distinguent des précédentes par la

faible place occupée par les chênes et le charme et, à l’inverse, par le dynamisme des résineux favorisé

par l’humidité atmosphérique entretenue par des précipitations abondantes.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%