Vers une étude ethnoépidémiologique du diabète de type 2 et de

Santé publique

2008,volume 20,n° 2,pp. 113-124

ÉTUDES

Correspondance:

G.Imbert

Réception :

28/03/2007 –

Acceptation :

03/01/2008

geneviev e.imbert@gmail.com

Vers une étude ethnoépidémiologique

dudiabètedetype 2

etdesescomplications

Towards the developmentof anEthno-epidemiologicalstudy

of Type-2Diabetesand its Complications

GenevièveImbert (1)

Résumé :L’évolution préoccupantedudiabètedetype 2vers saforme épidémiqueassociée

aux conséquencesdramatiquesqu’elle génère, a faitl’objetcesdernièresannéesde nom-

breusesrecherches.Cetarticle examine le diabètedetype 2et sescomplicationsàpartir

d’étudesportant sur sasituation épidémiologiqueàl’échelle internationale – incluantles

autochtones– et sur sesdéterminants socioculturels.Onrelèveainsid’importantesdispari-

tésethniquesen matièrede mortalité etde morbiditéainsi que l’origine multifactorielle de

cetrouble métabolique,s’agissantnotammentdespopulationsautochtones.Par-delàle

constatdeslimitesdesprogrammesde prévention, cetterevuede littérature ouvresur

l’importancederenforcerlaréalisation d’étudesethnoépidémiologiquesau sein despeuples

vulnérablesafin d’améliorerla compréhension de l’émergence etdudéveloppementdece

phénomène pathologique particulièrementcomplexe.

Mots-clés:

Diabètedetype 2-complications- épidémiologie - anthropologie médicale.

Summary:

The troubling evolution of Type 2Diabetesinto epidemicproportionsbearing

dramatic consequenceshasgeneratedsignificantinterest leading toastrong research focus

andthereforethe subjectof severalstudiesin recent years.Thisarticle examinesType 2

DiabetesMellitus andits complicationson the basisof aliteraturereviewaddressing their

epidemiologicalsituation on an internationalscale – including indigenous peoples–andtheir

socio-culturaldeterminants.This study revealsimportantethnic disparitiesin termsof

mortality andmorbidity, as well as the multi-factoredorigin of thismetabolic disorder,most

notablyamong indigenous populations.Aboveand beyondthe limits of prevention

programmes,thisliteraturereviewaddresses the importance of reinforcing ethno-

epidemiologicalstudiesamong vulnerable peoplesin order to improve our understanding of

the emergenceand developmentof thisparticularlycomplexpathological phenomenon

Keywords:

Type 2Diabetesmellitus -complications,epidemiology- medicalanthropology.

(1) Post-doctoralFellow, Dalhousie University, BioethicsDepartment,CRC Building,Room C315,5849 Avenue

University, Halifax, Nouvelle-Écosse, B3H4H7, Canada.

G.IMBERT

114

Santé publique

2008,volume 20,n° 2,pp. 113-124

Introduction

Lediabètereprésenteun problème majeur desanté publique en raison de

«seslourdesconséquencesmorbides, deson caractère évolutif suggérant

une prévention possible etla crainte que lasituation soitméconnue ethors

contrôle »[32].

L’objectif decetarticle est d’appréhender,selon une approche ethnoépidé-

miologique etàl’échelle internationale,lesdéterminants socioculturels

impliquésdansl’émergence etl’évolution decetrouble métaboliquevers la

gravité,en particulierau sein de minoritésethniques.Afin dedresserle por-

traitde lasituation épidémiologiquedece phénomène complexe etde porter

une attention particulièresur seshypothèsesexplicativeset sesfacteurs de

risque,en particulierauprèsd’autochtonesetde migrants,une revuede la

littératureaétéréalisée. Lecorpus des référencesbibliographiquesdites

«classiques» en santé publique eten anthropologie aétécomplété par une

recherche thématiqueapprofondie.

Par-delàleslimitesdesprogrammesde prévention faceàl’épidémie du

diabète, ces travaux conduisentàsoulignerlapertinencedesapproches

ethnoépidémiologiquesqui privilégient une analyseculturelle du risque.

Méthode

Cetextes’inscritdansla continuitédetravaux,en particulierd’une étude

exploratoire portant sur le développementetlasévéritédudiabètedetype 2

etdesescomplicationschezdesPolynésiensautochtones vivantdansla

zone urbaine deTahiti[22].Une revuede lalittératureaétéréalisée sur

Medline àpartirdesmots-clés suivants :«Diabètedetype 2, complications,

épidémiologie,ethnologie,peuplesautochtones», c’est-à-dire en utilisant

lesdescripteurs MeSH suivants :«

DiabetesMellitus, diabetescomplica-

tions,epidemiology,ethnology,indigenous population

». En outre, des

recherchesbibliographiquescomplémentairesontpermisd’accéderau

contenuplus spécifiquedetravaux centrés sur l’étudedes variablesenviron-

nementales,sociodémographiques,psychologiquesetculturellesimpliquées

dansl’émergence etle développementdudiabètedetype 2au sein de grou-

pesminoritairesautochtonesoude migrants.Le matériel exploitécomprend

lesétudesetles travaux sélectionnésen regard de leur pertinence par

rapport aux objectifspoursuivis,en particulier s’agissantdedocumenterla

situation épidémiologiquedecetrouble métabolique et son développement

au sein decommunautésoude groupesminoritairesautochtones.

Résultats

La situation épidémiologiquedudiabètedetype 2etdesescomplications

L’épidémie dediabète

quiaémergé aucours duXXesiècle etquicontinue

de progresserde manièrealarmante,s’inscritdansle contextede latransi-

tion épidémiologiquedudéveloppementdesmaladieschroniquesdansles

pays développésassocié àlamodernisation [47], etpeut ainsis’expliquer

notammentparle vieillissementde lapopulation plus exposée aux maladies

ÉTUDE ETHNOÉPIDÉMIOLOGIQUE DU DIABÈTE DE TYPE 2115

Santé publique

2008,volume 20,n° 2,pp. 113-124

chroniquesqu’aux maladiesinfectieuses,etparl’augmentation de l’inci-

dencedecesmaladiesliée à desfacteurs derisqueaggravants [35].

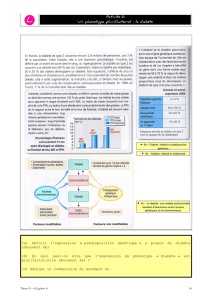

Ce phénomène épidémiquesesitue plus précisémentdanslatroisième

phasedumodèle detransition épidémiologique[15,21] décritparOmran[38]

qui est marquée parl’installation desmaladiesdégénératives[20], l’augmen-

tation exponentielle des taux de mortalité liésaux maladieschroniqueschez

lesadultesetlespersonnesâgées remplaçantlesdécèsetincapacitésqui

étaient, auparavant,imputablesà desmaladies transmissibles,maternelles

oupérinatales[40].

Lediabète,principalementceluidetype 2(ou

Type 2DiabetesMellitus

),

représenteun problème desanté préoccupant,en progression danspresque

toutesles régionsdumonde.

Même si lesdonnéesépidémiologiques sontincomplètesdans uncertain

nombrede pays [56], une étude prédictivede l’évolution de l’épidémie du

diabètedetype 2dansle mondeaucours dupremierquart duXXIesiècle,a

permisdedresser une courbe inflationnistedunombredediabétiquesqui

passera de 135 millionsen 1995 à300 millionsen 2025. Lespays lesplus

touchés serontl’Inde,la Chine etlesÉtats-Unis[25](2) ,75 % deces

personnes vivantdanslespays en développement[42].

Lesprojectionsde l’évolution decette épidémie conduisentà affirmer

l’urgente nécessitéde procéderàlasurveillancedudiabèteàl’échelle plané-

taire en amontdesaprévention etdeson contrôle. Àl’instardudiabètede

type 2qui est lapartie émergée de l’icebergconstitué parle syndrome méta-

bolique,l’épidémie mondiale dudiabètedetype 2 représente précisément

l’extrémitédesproblèmes sociaux considérablesquesonten train d’affronter

lespays en développement,maisaussi lesminoritésethniquesetles

communautésdéfavoriséesdanslespays développés[63].Il est ainsirecom-

mandéàl’Organisation Mondiale de la Santé etàsesdirigeants, d’adopter

une vision pragmatiqueduproblème dudiabètedetype 2en tantquesymp-

tôme d’un processus mondial,en respectant son importancesociale, cultu-

relle,économique etpolitique[63].

Taux de prévalence dudiabète etde sescomplications

Letaux d’incidencedudiabètes’avère particulièrementdifficile àobtenir

étantdonné le caractèreasymptomatiquede lamaladie [57].Enrevanche,le

taux de prévalencedudiabètedetype 2est évaluéà7%aux États-Unis[13],

à3,8 % en France[27], etaumoinsaudouble danslesdépartements et ter-

ritoiresd’outre-mer[46].AuCanada, lasituation est particulièrementinquié-

tantesurtout danslescollectivitésautochtonesoùles taux dediabètede

type 2 sont troisà cinq foisplus élevésquedanslapopulation canadienne

oùcelui-ci est estimé à4,8%[54].Danslescommunautésd’Aborigènes

d’Australie,le taux de prévalencedudiabètevarie de 10à30 % etévolue

dramatiquement vers descomplications rénalesnécessitantla dialyse provo-

quant 22 %de mortalitéchezcesdiabétiques[55].

(2)Lediabètevasurtout augmenterau sein despopulations vivantdansleszones urbaines.Sidanslespays

en développementlamajoritédesdiabétiques sontâgésde 45 à64ans, danslespays développés,ils sont

âgésde65ansouplus etce phénomène vas’accentueren 2025. Le nombrede femmesdiabétiquesest supé-

rieur aunombred’hommes,surtout danslespays développés.

G.IMBERT

116

Santé publique

2008,volume 20,n° 2,pp. 113-124

La prévalencedudiabèterelevée aux Etats-Unischezlesgroupesminori-

tairesetlescommunautésethniquesincluantlesAfricains-Américains,les

HispaniquesetlesAmérindiens– quisontaffectésde façon disproportionnée

– est généralement 2 à4 foisplus grande quedanslamajoritéde la

population [16].

LescommunautésduPacifique ne sontpasépargnées, bien aucontraire,

parle développementdesmaladiesnon transmissibles(MNT),entreautres

parceluidudiabètedetype 2dontle taux de prévalenceserait« le plus élevé

aumonde»[37].Dansleur revuede littératuresur l’obésité etle diabètede

type 2chezlesinsulairesduPacifique, Okihiro& Harrigan évoquentles

hypothèsesduchangement rapidedumodedevie associé àl’urbanisation et

àlamigration,etqualifientfinalementlescausesdece phénomène patholo-

giqued’« obscures». Une étudecomparative(3)réalisée auprèsdeMélané-

siens vivanten zone urbaine eten zone rurale apermisdesoulignerl’effet

délétèrede lavie occidentale danslapopulation mélanésienne soumiseà

une modernisation rapide[45].Onconstate que larépartition de l’épidémie

dudiabètedanscescommunautésduPacifiques’avèretrès

disparate

[12,

26].Ainsi, danscertaines zones ruralesde la Papouasie-Nouvelle-Guinée,le

taux de prévalencedudiabèteseraitpratiquementinexistant, alors quesur

l’île deNauru (4) parexemple, cetaux,le plus élevé,est estimé à40%[12,

26].

La situation de l’étatdesanté particulièrementdramatiquedesNauruans,

illustreavecune acuité extraordinaire leseffets largementdévastateurs –au

planculturel,social etécologique – dudéveloppementindustriel,sur une

population initialementconstituée dechasseurs etde pêcheurs quiasubi

depuisdesdécennieslesconséquencesd’une « mutation économico-cultu-

relle sansprécédent»[46].En effet,si l’exploitation intensivedesdépôts de

guano,suivie desextractionsetde l’exploitation desminesde phosphates

qui ont,en particulier,permisà Nauru deseclasserdanslesannées 70

« parmi lespays lesplus richesde laplanète»[7], l’appauvrissementdes

solsa conduitàune transformation radicale dumodealimentairedesNau-

ruansaffectantleur santé. Ensubstituantleur modetraditionnel alimentaire

àla consommation de produits importés(en particulierlesboîtesdeconser-

ves),laplupart sontdevenus diabétiqueset souffrentd’obésité, dans un

« paysage idylliquetransformé désastreusementen undésert lunairebordé

d’une splendeur tropicale »[59](trad. libre).

«Les résultats dévastateurs de l’intrusion occidentale dansle modedevie

traditionnel descommunautésautochtones s’observentduCercle Arctique

jusqu’aux junglesbrésiliennesetaux atollsidylliquesde l’OcéanPaci-

fique » [66](trad. libre).

EnPolynésie française, Vigneron [58] a souligné l’extrême raretédesdon-

néesdisponibles«dansle domaine desmaladiesdégénérativescardiaques

oudesurcharge (…) alors même que l’excèspondéral est unréel problème »

dansceTerritoired’Outre-mer.Letaux de prévalencede l’obésité,quiaccom-

pagne significativementceluidudiabètedetype 2etdesautresmaladiesnon

(3)Il est ainsi montré que lesMélanésiensquiviventdanslazone urbaine deNouméaont untaux de préva-

lencedediabètedetype 2plus élevé queceux quiviventdansles villages situésen zone rurale.

(4) Île deMicronésie,située dansle Pacifiqueà3 000 Kmdunord-est de l’Australie.

ÉTUDE ETHNOÉPIDÉMIOLOGIQUE DU DIABÈTE DE TYPE 2117

Santé publique

2008,volume 20,n° 2,pp. 113-124

transmissibles,étaitévalué en 1995 à37 %. Alors que30 %de lapopulation

setrouve en étatpré-diabétique (ouintoléranceauglucose),18 % est diabé-

tique. Cetaux de prévalence est largement sous-estimé en raison dunombre

dediabétiquespatents non dépistés[48]etdevraitêtreréactualisé, ainsi que

l’incidencedescomplications,laseule étuderéalisée sur laprévalencedudia-

bète etlesautresmaladiesnon transmissibles remontantà1995 [24].

Des scientifiquesontattribué les variationsdes taux de prévalencedu

diabètedetype 2à desdifférencesdesusceptibilité génétique etde facteurs

derisques sociaux,telsle changementderégime alimentaire,l’obésité,

l’inactivité physique etparfoisà desfacteurs reliésaudéveloppementintra-

utérin [64].

La pluralitédesfacteurs impliquésdansl’émergence etl’évolution dece

phénomène morbiderendparticulièrementcomplexes son étude et saprise

en charge tantpréventive quecurative,mais« lavérité est que laplus grande

partie descoûts directs dudiabète est liée àsescomplications.Et si le

nombredescomplicationsaugmentecomme prévu,les servicesdesanté en

subirontde lourdesconséquences»[41].

Lesconséquenceshumainesetéconomiquesdudiabètesonten effet

redoutables[23].L’étude menée parl’

Asia Pacific Cohort Studies

Collaboration

[5] a confirmé que la croissancerapidedudiabètedansla

population de larégion Asie Pacifiquevaprovoquer une augmentation impor-

tantede l’incidencedescausesde mortalité liée audiabètedanslesprochai-

nesdécennies,en raison notammentde l’augmentation des risquesde

maladiescardiovasculairesquisontaussi importants quedanslespopula-

tionscaucasiennesd’Australie etdeNouvelle-Zélande (Ibid).

Leshypothèsesexplicativesetlesfacteurs derisquedudiabètedetype 2etdes

complications

Les recherchesen santé publique ne manquentpaspour rappeler

l’influencedesdéterminants de lasanté etdubien-êtresur lespopulations–

plus précisémentlesfacteurs endogènesoubiologiques,leshabitudesdevie

etlescomportements,l’environnementphysique,l’environnement social:

lesmilieux devie (famille,école,travail),lesconditionsdevie (revenu,

scolarité,logement,emploi,événements stressants),etl’organisation du

système desoinsetdeservices–[18,32].

Lesauteurs consultésdansle cadrede larevuede littératuredeLeroux &

Ninacs[29]sous l’angle

desperspectivespour la contribution de lasanté

publiqueaudéveloppement social etaudéveloppementdescommunautés

,

confirmentque l’étatdesanté etdebien-êtred’une population est fortement

déterminé pardesfacteurs comportementaux,sociaux (individuels,interper-

sonnels,institutionnels, communautairesoupolitiques),maisaussicultu-

rels,environnementaux etéconomiques.Aussi est-il « impératif d’investir

dansl’amélioration de lavie d’une communauté,par une vision plus globale

dudéveloppementetpar une réduction desinégalités sociales»[29].

Livneh & Antonak[30]fontétatde l’abondante littératureclinique et

empirique portant sur les relationsentre l’adaptation de l’individuaudiabète

detype 2etles variables socio-démographiques(comme le sexe etl’âge,par

exemple),les variablesliéesàl’incapacité,les variablespsychosocialesetles

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%