Point fort 3

Point fort 3

24 heures | Lundi 20 avril 2015

Contrôle qualité

VL1

gnants. Ces plaintes épinglent un système

qui ne garantit pas la continuité des soins.

Quand une personne âgée est hospitali-

sée, on traite sa pneumonie ou on réduit

sa fracture. Mais les symptômes liés au

grand âge, comme l’état confusionnel ac-

centué par le choc de l’hospitalisation,

sont ignorés. Vite, les soignants courent

derrière une cascade d’effets négatifs non

anticipés. Le ballottage du patient dans le

système de soins et sa mauvaise informa-

tion par des acteurs ne parlant pas le

même langage occasionnent des souf-

frances inutiles et des coûts indus.

37% des plus de 90 ans vivent à

domicile sans recevoir de soins.

Peut-on faire encore mieux?

Ce résultat est déjà assez incroyable. On

peut sans doute l’améliorer si on se con-

centre sur la prévention du déclin. Les

soins à domicile permettent de pallier les

déficits fonctionnels de la personne (lui

fournir des repas, de l’aide pour sa toilette

par exemple). Le nouvel effort est de met-

tre en œuvre des prestations de préven-

tion du déclin fonctionnel (comment je

soutiens une personne pour qu’elle reste

indépendante). Cela peut se traduire par

le maintien d’une activité physique ac-

compagnée, par exemple, ou encore par

la revue d’un plan de médication.

La technologie, que le public associe

à la médecine véritablement

efficace, peut-elle apporter de

nouvelles réponses aux effets du

vieillissement sur la santé?

Allons-nous vivre des révolutions médica-

les telles qu’elles infléchiront les pronos-

tics thérapeutiques liés au grand âge?

Franchement, je suis dubitative. La géno-

mique, champ d’innovation sans doute le

plus prometteur, doit être explorée, mais

pour des résultats qui ne sont pas atten-

dus avant 50 ou 60 ans. Or la vague de

vieillissement est à notre porte. La pres-

sion sur le système de santé va brutale-

ment s’accroître. On a peu de temps pour

prendre les mesures qui éviteront l’as-

phyxie du système de soins dans 20 ans.

La médecine communautaire et la

prévention ne restent-elles pas les

parents pauvres de la médecine en

Suisse?

Le Service de la santé publique a la mis-

sion de garantir la couverture des besoins

de santé de la population. La prévention

est un élément central pour pouvoir limi-

ter autant que possible l’impact épidémio-

logique du vieillissement démographi-

que. Le service est également garant d’un

accès de la population aux soins de santé.

En ce sens, il est aussi le garant d’une

adaptation du système de santé aux be-

soins des personnes âgées les plus vulné-

rables. Cet enjeu est traité par les pouvoirs

politiques avec autant de sérieux que les

demandes du CHUV d’acquérir des équi-

pements de pointe. Ces deux exigences

sont complémentaires, j’y tiens. L’erreur

serait de jouer l’une contre l’autre.

Comment allez-vous piloter

le changement?

Nos lignes directrices, très attendues, se-

ront publiées en toute clarté. Nous tra-

vaillons aussi à un système performant de

monitoring du besoin de soins de la popu-

lation. Sur ce plan, la Suisse a du retard.

Nous manquons par exemple d’informa-

tions centralisées pertinentes sur les be-

soins réels de soins des différents groupes

de population. Il est urgent de réunir les

données qui documenteront les futurs

besoins de soins et permettront d’ajuster

l’allocation des ressources au plus près de

ces besoins.

sur le volontarisme des acteurs. Ce n’est

pas suffisant pour l’avenir. L’Etat doit être

une force de proposition afin d’aider les

partenaires à réaliser complètement cette

coordination des soins. Nous disposons

de moyens financiers adaptés, mais le

cloisonnement du système de soins ne

permet pas d’en profiter au maximum.

Les usagers ne sont-ils pas

globalement satisfaits?

Oui, le public est content d’accéder à des

soins de qualité sans liste d’attente. Sur ce

point, la Suisse est très bien notée en

comparaison internationale. Mais les do-

léances qui se multiplient traitent surtout

du ballottage des patients dans la chaîne

de soins. Elles émanent de personnes

âgées dont les témoignages sont poi-

lopper des activités de coordination des

soins en collaboration avec ses partenai-

res pour pouvoir garantir une continuité

de prise en charge ainsi qu’un flux d’in-

formation efficient. On sait qu’étendre la

responsabilité des soignants au-delà du

séjour hospitalier (un simple téléphone

au patient 24 à 48 heures après la sortie

d’un patient qui n’aurait pas besoin de

soins à domicile) permet de diminuer le

risque de réadmission. Des nouveaux mo-

des de financement devront être dévelop-

pés pour faciliter la mise en place de ces

nouvelles pratiques.

Les soins coordonnés, on en parle

depuis vingt ans, mais rien ne s’est

passé. Pourquoi cet immobilisme?

Des efforts ont été faits, mais surtout basés

François Modoux

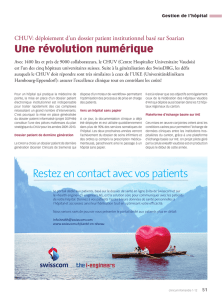

Stéfanie Monod travaillait au

CHUV en tant que médecin

gériatre avant de devenir

cheffe du Service vaudois de

la santé publique (SSP) il y a

une année. Sa connaissance du terrain et

ses idées originales sur l’organisation des

soins ont été deux motifs de son engage-

ment. Elle entend conduire le système de

soins vers des réformes importantes pour

faire face à l’augmentation du nombre de

personnes âgées dans un proche avenir.

Car c’est un «tsunami gris» qui s’annonce.

Le SSP organise d’ailleurs ce lundi à Lau-

sanne un symposium consacré à ce

thème et à l’«enjeu crucial» de la conti-

nuité des soins. Stéfanie Monod explique

les défis des futures réformes, qui s’an-

noncent de longue haleine.

Vous avez dit: «Si le système

de santé ne se remet pas en

question, il court à la catastrophe

d’ici vingt à trente ans.» Sur quoi

est fondée cette conviction?

C’est juste les chiffres! Le vieillissement

de nos populations est un magnifique hé-

ritage de l’évolution de notre société, ré-

sultat de son progrès social et économi-

que. Les plus de 80 ans d’aujourd’hui

sont nés avant le baby-boom. Ces vingt

prochaines années, leur nombre décu-

plera pour augmenter de 120% d’ici à

2040. Or plus on est âgé, plus on est

exposé aux maladies chroniques qui en-

traînent un risque de dépendance fonc-

tionnelle. On s’attend, dans une quin-

zaine d’années, au doublement du nom-

bre de personnes ayant besoin d’autrui

pour faire face aux activités quotidiennes.

Les prestataires de soins ont-ils

conscience de cette déferlante?

Pas assez. Une grande partie de mon tra-

vail est d’informer sur cette réalité. Tou-

tes les gouvernances des institutions de

soins doivent se responsabiliser. Il y aura

prochainement des directives de l’Etat,

mais je sais que le changement de culture

ne sera pas imposé d’en haut, top-down.

Il ne sera possible qu’avec la prise de

conscience de tous les acteurs de la santé,

sur le terrain. Je souhaite un partenariat

fort avec les prestataires de soins. Chaque

institution sera responsable de trouver la

meilleure manière de faire à son échelle.

Quelle est la faiblesse de notre

système de santé?

Son cloisonnement. Et le fait que le sys-

tème de santé est organisé pour traiter

ponctuellement des épisodes de maladies

aiguës sans véritablement être capable

d’intégrer la trajectoire du patient.

Quels leviers avez-vous identifiés

pour initier le changement?

Les mécanismes de financement sont cru-

ciaux. Un projet de décret sur la coordina-

tion des soins est en gestation. Il s’agit de

créer des incitatifs favorables à la conti-

nuité des soins. Demain, chaque institu-

tion aura intérêt à s’impliquer et à déve-

Santé

«Nous avons peu de temps

pour préparer le tsunami gris»

Gériatre venant de l’hôpital, Stéfanie Monod a un parcours atypique. Elle bouscule

désormais les soignants vaudois appelés à faire face au vieillissement des patients

U Jamais Stéfanie Monod n’avait

imaginé quitter la pratique médicale.

Quand le département de Pierre-Yves

Maillard l’approche pour lui proposer

de conduire le Service de la santé

publique, elle sait à peine ce que

recouvre cette fonction. Elle

rencontrera le conseiller d’Etat, à sa

demande, à trois reprises, et chaque

fois elle lui dira qu’il se trompe de

personne. A la fin, Pierre-Yves

Maillard la provoque: «Vous pouvez

continuer à donner des conférences et

dire que le système de santé doit

changer, mais moi je vous donne les

clés, et vous faites!» Ebranlée, elle

réfléchit, et finalement accepte. La

voilà à la tête d’un lourd service de

l’Etat, avec un budget annuel de

1,4 milliard de francs.

Née à Lausanne en 1970, Stéfanie

Monod a passé sa jeunesse en Afrique.

En Algérie puis au Burundi, où son

père travaillait comme ingénieur. A

l’âge de 18 ans, elle rentre en Suisse

pour étudier la médecine à Lausanne

et à Zurich. Elle se forme en médecine

interne dans plusieurs hôpitaux

romands puis s’oriente vers la

gériatrie. Depuis 2009, elle était

médecin-cadre au CHUV.

L’Afrique, dit-elle, l’a éveillée à la

discrimination, à la vulnérabilité, à la

souffrance. Ce sera un aiguillon dans

sa décision de faire médecine, métier

où l’on se met au service d’autrui. Le

choix de la gériatrie relève de la même

logique. Une exigence morale de se

mobiliser pour les plus fragiles. Et le

signe de son intérêt pour une méde-

cine qui considère le patient dans sa

globalité. La gériatrie, c’est la disci-

pline systémique par excellence, le

contraire des spécialisations focalisées

sur un seul organe, explique cette

mère de deux jeunes enfants. L’air

de rien, dans ce parcours atypique, il

y a un fil rouge. Réorienter le système

de soins suppose précisément la vue

d’ensemble et l’attention aux plus

vulnérables.

Un médecin au service des plus vulnérables

De l’hôpital à l’administration. Stéfanie Monod pilote les réformes du système de santé vaudois. FLORIAN CELLA

L’essentiel

U Vieillissement Le nombre des

plus de 80 ans va exploser.

U Effet Le système de soins est

menacé d’asphyxie.

U Soins coordonnés La conti-

nuité des soins est le défi majeur.

37% La part des plus de

90 ans qui vivent à la

maison, autonomes, sans soins à domicile

+75% La hausse attendue,

d’ici quinze ans,

du nombre de patients de plus de 80 ans

qui seront hospitalisés

+120% L’augmentation

des plus de

80 ans d’ici à 2040.

En chiffres

1

/

1

100%