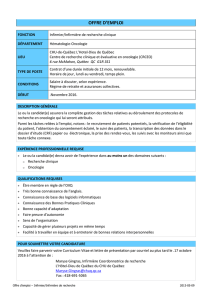

De la compréhension à l’action Neurologie

Une meilleure connaissance des pathologies

et du fonctionnement du système nerveux,

des traitements adaptés, des techniques d’inves-

tigation plus pointues, etc., font de la neurologie

une discipline qui a fait des progrès spectacu-

laires mais dans laquelle il reste encore beaucoup

à découvrir. Même si le domaine est difficile pour

les soignants, quelquefois à la limite du suppor-

table physiquement et émotionnellement, les

infirmières s’y attachent beaucoup. La

relation patients/soignants est par-

ticulièrement riche et rapproche

les uns et les autres dans l’effort

qu’il y a à accomplir ensem-

ble. Les services connaissent

d’ailleurs peu de turn-over.

En effet, l’inconnu est si vaste

qu’il existe toujours un espoir

pour les soignants, parce que

des résultats que l’on n’envi-

sageait pas hier sont désormais

possibles aujourd’hui. Et, pour

les esprits curieux, il se passe tou-

jours quelque chose en neurologie.

La plupart des affections neurologiques sont

caractérisées par une dégénérescence du sys-

tème nerveux qui entraîne des troubles souvent

à la limite du champ d’application de la psy-

chiatrie. Freud et Charcot travaillaient d’ailleurs

souvent ensemble avant que le premier ne se

tourne résolument vers la psychanalyse. Cette

frontière est encore assez floue dans certains

cas, car les déficits sont certes sensoriels, mais

ils modifient parfois l’intelligence, la pensée,

la personnalité, en dehors de tout contexte

psychiatrique. En se libérant du “tout psy”,

grâce aussi aux nouvelles technologies et à

une recherche particulièrement dynamique, la

neurologie est donc devenue, ces dix dernières

années, une des premières sources d’avancées

et de progrès thérapeutiques. Ne parle-t-on

pas aux États-Unis de “decade of the brain” ?

Quelle que soit la cause du trouble : infec-

tieuse, traumatique, génétique, environnemen-

tale, inflammatoire, la conséquence est la mort

cellulaire neuronale appelée apoptose. Les pa-

thologies, si diverses dans leurs manifes-

tations, ont toutes en commun ce

phénomène de départ identique.

Prévenir, stopper ou ralentir

cette apoptose et ses consé-

quences par des actions mé-

dicamenteuses, voire chirur-

gicales, font aujourd’hui

partie des objectifs de soins.

Par exemple, les accidents

vasculaires cérébraux, mieux

connus, diminuent grâce à la

prévention cardiovasculaire. Le

traitement de la maladie de Parkin-

son progresse du fait de l’intervention

chirurgicale qui stimule le noyau subthala-

mique. La sclérose en plaques et la maladie d’Alz-

heimer se traitent tôt afin de limiter les effets de

la dégénérescence. Quant aux thérapies gé-

niques, elles permettront peut-être d’éviter cer-

taines myopathies. Les épilepsies, la migraine,

les troubles du sommeil, etc., profitent aussi des

avancées. Il faut rappeler cependant que toutes

les maladies neurologiques ne sont pas vues en

hospitalisation, sauf pour des investigations

brèves. Par exemple, la migraine, les algies fa-

ciales, les névralgies cervico-brachiales et lom-

baires appartiennent à une pathologie banale.

Neurologie

De la compréhension

àl’action

En peu de temps, la neurologie a dépassé le domaine de la psychiatrie

pour devenir une discipline à part entière. Le domaine est si vaste

qu’il se divise même, aujourd’hui, en plusieurs “sous-spécialités”.

En neurologie, un succès n’est jamais promis, il s’acquiert.

19

Professions Santé Infirmier Infirmière - No31 - novembre 2001

Sommaire

• Les accidents

vasculaires

cérébraux

• La maladie

de Parkinson

• La sclérose

en plaques (SEP)

• L’épilepsie

• Les migraines

• Autres affections

neurologiques

• Incontinence

et rétention

©Voisin/Phanie

20

Les accidents vasculaires

cérébraux

Les accidents vasculaires cérébraux

sont des troubles neurologiques

secondaires à une souffrance

du parenchyme cérébral d’origine

artérielle ischémique ou hémorragique,

plus rarement d’origine veineuse.

Première cause de handicap persistant de

l’adulte, les accidents vasculaires cérébraux

(AVC) représentent la troisième cause de mor-

talité : ils sont au nombre de 125 000 chaque

année, en France. Vingt pour cent des per-

sonnes faisant un premier AVC décèdent rapi-

dement et la moitié des survivants garde un

handicap.

Ce nombre sans cesse croissant, lié notamment

au vieillissement de la population, en fait un réel

problème de santé publique : l’AVC est en effet

plus fréquent et plus grave lorsqu’il touche une

personne d’un âge avancé. Un risque d’AVC

passe de 2 % avant 65 ans à plus de 15 % au-

delà de 75 ans.

Moyens de prévention

L’intérêt tardif porté à l’infarctus cérébral par rap-

port à celui porté à l’infarctus du myocarde fait

que les facteurs de risque de son déclenchement

en sont beaucoup moins bien connus. Pourtant,

il ne semble guère y avoir de différences.

L’hypertension artérielle (HTA), facteur de risque

d’athérosclérose, intervient aussi bien dans les

hémorragies que dans les accidents ischémiques.

D’où le risque d’atteinte des gros troncs artériels

(athérosclérose) et aussi d’artériosclérose (at-

teinte des petits vaisseaux).

La solution préventive réside dans la régularisa-

tion des chiffres tensionnels qui s’obtient d’abord

par une bonne hygiène de vie comprenant une

gestion du stress et la pratique régulière d’une ac-

tivité physique. Ce sont aussi des règles nutri-

tives faisant perdre le poids superflu grâce à une

nourriture équilibrée, sans excès de sel, de

graisses et de sucre. Si besoin, lorsque ces me-

sures sont insuffisantes, on peut s’aider de trai-

tements antihypertenseurs.

Il est nécessaire de rechercher un éventuel

diabète (glycémie à jeun supérieure à 1,28 g/l

vérifiée à deux reprises) ainsi qu’un éventuel

cholestérol.

Le diabète cause à la fois une athérosclérose et une

artériosclérose (angiopathie diabétique), une hy-

percholestérolémie essentielle ou mixte avec ana-

lyse du rapport HDL et LDL.

L’hypercholestérolémie génère essentiellement

une athérosclérose.

Ainsi, un patient diabétique a presque trois fois

plus de risque de faire un AVC qu’une personne

indemne.

Le tabac, comme pour les autres affections vas-

culaires, présente un réel danger, deux fois plus

important ici que chez les non-fumeurs.

Cependant, la génétique ne semble pas être

étrangère au déclenchement de la maladie et l’on

doit donc s’attacher à rechercher les antécédents

familiaux : si un membre de la famille a fait un

AVC, il faut surveiller activement le reste de cette

famille.

Symptomatologie

Quatre-vingts pour cent des AVC sont d’ori-

gine ischémique contre 20 % seulement liés à

des accidents hémorragiques. Le premier signe

d’AVC est parfois un accident ischémique tran-

sitoire (AIT), qui dure moins d’une heure et

dont les séquelles ne dépassent pas le seuil des

24 heures. Les causes de ces AIT sont, en pre-

mier lieu, l’athérosclérose, suivie par les embo-

lies artérielles qui proviennent de cardiopathies,

et par les malformations vasculaires. Ils peu-

vent se manifester brutalement, par une cécité

monoculaire transitoire (touchant une partie du

champ visuel), une paralysie brachio-faciale

transitoire, une aphasie. Ces signes doivent

alerter et provoquer la mise en route d’un bilan

étiologique complet. Malheureusement, leur

caractère épisodique fait qu’ils ne sont parfois

retrouvés qu’à l’interrogatoire d’un AVC consti-

tué. Le patient n’a pas consulté son médecin

pour une anomalie qui a cédé d’elle-même et ne

l’a donc pas suffisamment alerté. Lors d’un AVC

constitué, il est essentiel de déterminer rapide-

ment la nature de l’accident : ischémique ou

hémorragique. La première cause d’hémorragie

cérébrale est l’HTA, puis une malformation vas-

culaire qui relève, elle, d’un acte chirurgical, en-

fin un trouble de la coagulation comme celui

observé lors des hépatopathies.

Des signes cliniques, tels que des céphalées bru-

tales ou la survenue de l’accident au cours d’une

activité plutôt qu’au repos, peuvent guider plu-

tôt vers une hémorragie. De toute façon, un AVC

commande une hospitalisation d’urgence. Dans

ce cadre, le diagnostic étiologique sera établi

dans des conditions optimales.

Essentiel et pratiqué dès l’arrivée du malade, le

scanner affirme la nature ischémique ou hémor-

ragique de l’accident. Il engage le traitement.

Neurologie

Professions Santé Infirmier Infirmière - No31 - novembre 2001

Traitement

En cas d’AIC (accident ischémique cérébral), un

traitement médicamenteux est aussitôt mis en

œuvre. Il peut comprendre des antiplaquettaires,

parfois des anticoagulants, voire des thromboly-

tiques. Certaines pathologies nécessitent un acte

chirurgical d’emblée.

En cas d’hémorragie cérébrale, les traitements

médicamenteux sont d’une efficacité bien plus li-

mitée. Soit un acte chirurgical est possible, soit

une surveillance est établie, avec prise en charge

des facteurs de risque existants.

Le traitement le plus efficace et souhaitable

pour un AVC est encore sa prévention. La prise

d’aspirine, d’une association dipyridamole/as-

pirine, de clopidrogel ou de ticlopidine est utile

en complément des mesures préventives.

Comme, en général, l’accident coronarien pré-

cède de dix ans en moyenne les AVC, la pré-

vention des accidents coronariens est également

une bonne prévention pour les AVC. Le pro-

nostic des AVC est vital et fonctionnel. Les

traitements médicamenteux ne peuvent ac-

tuellement pas modifier la récupération neuro-

logique et seule la rééducation peut limiter le

handicap.

Rôle infirmier

La surveillance neurologique d’un patient atteint

d’un AVC en phase aiguë porte essentiellement

sur l’apparition des signes d’aggravation à véri-

fier toutes les demi-heures environ.

Il s’agit de surveiller :

–le niveau de conscience : normal, confusion,

agitation, voire coma... Le patient répond-il aux

stimuli verbaux, aux stimuli nociceptifs ? Pré-

sente-t-il ou non des troubles neurovégétatifs ?

(échelle de Glasgow) ;

–la force musculaire et la mobilité des membres :

mobiliser le visage, faire mobiliser les membres

supérieurs et inférieurs, serrer la main... ;

–la surveillance du réflexe photomoteur : re-

cherche de la contraction pupillaire à la lumière.

Ne jamais dilater la pupille pour un fond d’œil,

ce qui gênerait la surveillance ;

–les troubles de la déglutition : une fausse route

implique l’arrêt de l’alimentation orale... ;

–les signes vitaux : surveillance de la tension ar-

térielle, des pulsations et de la température...

Mettre en route le traitement et en surveiller les

effets.

Le patient doit être installé en décubitus dorsal,

tête légèrement surélevée. Le repos strict au lit est

obligatoire pendant les premiers jours. Assurer le

confort du malade est une priorité (tout à portée

de main).

L’hygiène doit être assurée par une toilette quo-

tidienne (le risque d’escarres est réel). L’alimen-

tation est préparée et surveillée avec une atten-

tion particulière pour éviter la déshydratation.

Il faut veiller à l’élimination des urines (inconti-

nence ou rétention) et à l’élimination intestinale.

L’infirmière est habilitée à administrer des laxa-

tifs doux. Si le patient est aphasique, il est in-

dispensable de lui parler, de lui expliquer ce

qu’on lui fait. Compte tenu de l’anxiété qui ré-

sulte d’un AVC, l’infirmière a un rôle essentiel

de soutien.

La maladie de Parkinson

En France, soixante mille personnes

sont atteintes de la maladie de Parkinson,

soit 1,5 % de la population.

De diagnostic difficile par rapport

aux syndromes parkinsoniens, la maladie

est encore de cause inconnue.

Le trépied symptomatique classique com-

prend un tremblement de repos, la bradyki-

nésie et la rigidité. A ces trois signes cardinaux

s’ajoutent quelques collatéraux comme l’asymé-

trie, l’absence de signes caractéristiques d’une

autre affection, la réponse positive à un traite-

ment d’épreuve à la L-dopa, qui peuvent confir-

mer le diagnostic. La maladie de Parkinson est

une maladie dégénérative. Sa physiologie est liée

à une diminution d’un neurotransmetteur, la

dopamine. Celle-ci a pour cible les structures

sous-corticales profondes ou noyaux gris cen-

traux, et en particulier le striatum. Ces struc-

tures sont impliquées dans le contrôle et l’ini-

tiation des mouvements.

Examens complémentaires

Le scanner crânien peut être normal ou montrer

des signes d’atrophie cérébrale diffuse.

A l’IRM, on peut constater des anomalies de si-

gnaux des noyaux gris centraux et, à l’EEG, un

ralentissement du rythme de base guère plus spé-

cifique que les anomalies observées lors de l’exa-

men des potentiels auditifs évoqués.

Les tests neuropsychologiques permettent, eux,

de repérer une démence.

Des examens complémentaires sont surtout

utiles pour établir un diagnostic différentiel :

–dosage de cuivre plasmatique permettant d’éli-

miner une maladie de Wilson ;

–scanner et IRM décelant des ischémies cérébrales.

21

Professions Santé Infirmier Infirmière - No31 - novembre 2001

22

Encore au stade expérimental, la spectroscopie

par résonance magnétique, en particulier la spec-

trométrie hydrogène réalisée avec un appareil

IRM, peut doser un métabolite significatif de

perte neuronal : l’acétyl aspartate.

Autre voie de recherche : la génétique, avec la dé-

couverte récente de formes autosomiques réces-

sives, les formes familiales autosomiques domi-

nantes étant extrêmement rares.

Traitement

La stratégie thérapeutique est fondée sur les

notions d’âge, de gêne fonctionnelle, de profil

psychologique du patient. Les troubles neurolo-

giques sont radicalement modifiés par le traite-

ment. Celui-ci n’est pas curatif mais substitutif et

vise à compenser le déficit en dopamine. Il ne

permet pas de limiter l’évolution de la maladie et

une perte de son efficacité est observée après

quelques années.

Avant toute thérapeutique, une certitude dia-

gnostique est nécessaire. Le déficit essentiel étant

celui de la voie dopaminergique, le traitement

principal repose sur la L-dopa. Celle-ci peut être

utilisée seule, sous sa forme à libération prolon-

gée ou sous sa forme dispersible. Elle peut être

associée à un inhibiteur de la dopadécarboxylase.

Sont utilisés aussi les agonistes dopaminer-

giques, ergotés ou non ergotés. Les anticholiner-

giques comme l’amantadine sont toujours utili-

sables. Enfin, des médications possiblement

neuroprotectrices sont apparues.

Si les signes fonctionnels sont peu importants,

n’entraînant pas de handicap, l’abstention théra-

peutique est de règle. Si les signes deviennent gê-

nants, avec un handicap modéré, on prescrit un

traitement symptomatique non dopaminergique.

L’amantadine trouve ici sa place.

Le traitement dopaminergique s’impose devant

un handicap existant chez un sujet jeune. Si ce-

lui-ci a moins de 60 ans, on utilisera les agonistes

dopaminergiques tels que la bromocriptine ou,

plus récemment, le ropinirole.

En cas d’échec thérapeutique, on peut augmen-

ter les doses de l’agoniste. On peut changer

d’agoniste ou lui ajouter de la L-dopa.

Chez le patient de plus de 70 ans, la L-dopa sera

utilisée en adoptant des paliers thérapeutiques

respectant la dose minimale efficace. En effet, à

cet âge, les complications motrices inhérentes

àce type de traitement sont moins à craindre.

Des effets secondaires sont possibles. Des nau-

sées et des vomissements, une hypotension or-

thostatique, des dyskinésies sont observés. Des

contre-indications existent : certaines patholo-

gies cardiaques, les ulcères gastroduodénaux

en évolution, des antécédents psychiatriques et

l’association aux neuroleptiques.

La neurostimulation du noyau sous-thalamique

constitue un espoir chirurgical. Efficace sur les

symptômes cardinaux et pour des profils de

malades bien particuliers, elle permet de réduire

de manière importante les doses de dopathéra-

pie. Les greffes neuronales demandent, elles,

confirmation.

Rôle infirmier

La maladie de Parkinson nécessite un traitement

à vie. Ce qui suppose, à un moment ou un autre,

des effets indésirables que l’infirmière doit

connaître. Les troubles digestifs sont souvent

transitoires et cèdent aux antiémétiques. Il est

donc recommandé de faire prendre au patient ses

traitements au milieu des repas. Une anorexie

Neurologie

Professions Santé Infirmier Infirmière - No31 - novembre 2001

Échelle d’évaluation

de la maladie de Parkinson : UPDRS

Cet examen est le plus simple et le plus efficace.

Il comprend plusieurs sections :

–évaluation des fonctions cognitives

;

–autoquestionnaire de handicap ;

–cotation clinique motrice ;

–évaluation de la présence et de l’importance des

dyskinésies ;

–fluctuations et complications des traitements.

©V.Burger/Phanie

peut être responsable de dénutrition, d’où la né-

cessité d’un contrôle régulier du poids. La ten-

sion artérielle est à surveiller en conseillant au

patient de ne pas se lever brutalement pour évi-

ter les chutes. Il est important de veiller à la

fréquence cardiaque et d’effectuer des électro-

cardiogrammes. La dépression accompagnée

d’anxiété étant fréquente, l’infirmière doit établir

une relation d’aide en fonction de l’acceptation

de la maladie ainsi qu’une information auprès

des familles. L’infirmière doit s’assurer que le pa-

tient a bien compris ses traitements. A un stade

avancé de la maladie, le contrôle de la fonction

urinaire doit être effectué, en surveillant notam-

ment les infections, fréquentes, ainsi que les po-

lyuries et pollakiuries. La constipation est prati-

quement constante chez le parkinsonien, aussi

faut-il prévoir des laxatifs, une alimentation

adaptée et la surveillance des selles. La transpi-

ration et une sialorrhée étant importantes, une

bonne hygiène s’impose.

La sclérose en plaques (SEP)

Trente-cinq à 40 000 Français

sont atteints de sclérose en plaques,

soit une prévalence de 50 à 60 cas

pour 100 000 habitants. Le diagnostic

est porté plus souvent qu’il y a quelques

années mais le nombre de cas diagnostiqués

serait encore en deçà de la réalité.

Si l’on compare ces chiffres à ceux des autres

pays européens (Grande-Bretagne 100 cas

sur 100 000 habitants), la France paraît moins

atteinte.

La prévalence est féminine, avec 60 % des cas, et

il existe une tendance à un rajeunissement des

patients : 70 % sont âgés de 20 à 40 ans et il y

en a davantage dans les régions du Nord. Il est

vrai que, comme les traitements ne peuvent stop-

per l’évolution de la maladie, un consensus est

établi en France pour ne pas révéler la maladie

lors de la première poussée. En effet, il peut se

passer une dizaine d’années avant la deuxième

poussée. Et la dépression est un risque important

quand ces sujets jeunes apprennent qu’à plus ou

moins longue échéance, leur avenir se situe dans

la dépendance.

Les symptômes de la SEP sont multiples et variés

mais une de leurs caractéristiques principales

est d’évoluer selon des poussées spontanément

régressives. Ces signes traduisent un dysfonc-

tionnement du système nerveux central : des pa-

resthésies des membres, une faiblesse, un déro-

bement d’une jambe, une perte transitoire de la

force d’un muscle ou d’un groupe musculaire.

Parfois aussi des vertiges, une instabilité à la

marche, un trouble de la régulation, des effets

émotifs apparaissent.

Un trouble oculaire peut être un révélateur, par

exemple une cécité brutale, le plus souvent par-

tielle, une douleur oculaire, tous ces signes tra-

duisant une névrite optique rétrobulbaire.

L’existence d’une diplopie, d’une baisse de l’acuité

visuelle, d’un scotome est possible.

Toutes ces manifestations sont isolées ou grou-

pées et évoluent en poussées, ce qui retarde d’au-

tant l’établissement d’un diagnostic, le tableau

clinique entre les crises étant, lui, apparemment

normal.

Le diagnostic plus suspicieux, c’est-à-dire fondé

sur des impressions davantage que sur des

certitudes, doit être étayé par des examens

complémentaires.

Examens complémentaires

La ponction lombaire montre typiquement une

réaction cellulaire modérée à prédominance

lymphocytaire, témoignant d’une synthèse lo-

cale d’anticorps. Ces anomalies, si elles sont

évocatrices d’une SEP, ne sont pas forcément

spécifiques de cette maladie. Une IRM ne doit

être demandée que devant une deuxième pous-

sée supposée de la maladie. Elle n’est pas tou-

jours explicite et peut parfois être excessive :

classiquement, le diagnostic est établi sur la

présence de plaques de leucoaraïose ou plaques

blanches, dont le nombre et l’importance de-

mandent une étude. L’examen utile au diagnos-

tic, même s’il existe une phase infraradiologique,

23

Professions Santé Infirmier Infirmière - No31 - novembre 2001

L’imagerie à venir

•L’IRM de diffusion étudie, à l’aide de l’étude

de mouvements browniens, la destruction des

tissus cérébraux.

•L’IRM de transfert d’aimantation permet de

repérer les phénomènes de démyélinisation.

•L’IRM fonctionnelle permet de mettre en rela-

tion un dysfonctionnement moteur et une

atteinte cérébrale.

•L’IRM ou spectrométrie utilise un neurotrans-

metteur (N-acétyl-aspartate) comme révélateur

du fonctionnement neuronal : une diminution

de son taux traduit une baisse de la fonction

neuronale.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%