Vaccination des professionnels, patients, résidents V accina tion

Informations

du réseau national de prévention des infections associées aux soins

Bulletin CClin-Arlin

Bullen CClin-Arlin n° 3 - juin 2016

Vaccinaon des professionnels, paents, résidents

Daniel Floret, Comité technique des vaccinaons, Lyon

daniel.oret@univ-lyon1.fr

Vaccinaon

Les professionnels de santé travaillant en établissement

sont soumis en maère de vaccinaon à un double ré-

gime : obligaons et recommandaons.

Vaccinaons obligatoires et recom-

mandées en établissements

Les obligaons vaccinales pour les professionnels expo-

sés des établissements (soins, prévenon, médico-so-

ciaux) ainsi que pour les étudiants des lières qui y pré-

parent concernent :

• La diphtérie, le tétanos et la poliomyélite aux âges

de 25, 45 et éventuellement 65 ans.

• Le BCG : une IDR à 10 U doit être obligatoirement

praquée à l’embauche et les personnes ayant une

IDR négave doivent recevoir le vaccin BCG, sauf si

elles peuvent apporter la preuve d’une vaccinaon

antérieure (cercat ou cicatrice).

• La typhoïde pour les personnels de laboratoire qui

manipulent des selles.

• L’hépate B. Les soignants doivent désormais appor-

ter la preuve qu’ils sont protégés, c'est-à-dire qu’ils

possèdent un taux d’ancorps an-HBs considéré

comme protecteur (≥ 10 UI/l). Un arbre décisionnel

précise la conduite à tenir en foncon des taux des

marqueurs de l’hépate B.

A noter que la vaccinaon contre la rubéole n’est pas

obligatoire mais que l’exposion des femmes enceintes

au virus de la rubéole est interdite, si elles ne possèdent

pas un taux d’ancorps protecteur.

D’autres vaccins font l’objet de recommandaons pour

les professionnels de santé :

• La grippe saisonnière, recommandée pour tout pro-

fessionnel en contact régulier et prolongé avec des

personnes à risque de grippe sévère. Cee vaccina-

on a été rendue obligatoire en 2006 (et inscrite au

Code de la Santé Publique), mais cee obligaon a

été suspendue par un décret la même année.

• La vaccinaon coquelucheuse est recommandée

pour les personnels soignants dans leur ensemble,

y compris en Ehpad. Il est désormais recommandé

que les rappels de 25, 45, 65 ans comportent la va-

lence coquelucheuse. Les personnes ayant reçu un

vaccin dTP peuvent recevoir un vaccin dTcaP en res-

pectant un délai de 1 mois.

• Comme pour la populaon générale, les personnes

nées depuis 1980 doivent avoir reçu 2 doses de vac-

cin ROR. Pour celles nées avant 1980 et sans anté-

cédent de rougeole, une dose de vaccin est recom-

mandée. En cas d’incertude sur le statut, il n’est

pas nécessaire de le vérier par sérologie.

• La vaccinaon contre la varicelle est recommandée

1

Bullen CClin-Arlin n° 3 - juin 2016

pour l’ensemble des personnels de santé sans anté-

cédent de varicelle et avec sérologie négave. En cas

de survenue d’érupon post vaccinale, une évicon

de 10 jours doit être prescrite. Le vaccin contre la va-

ricelle (comme le ROR) est contre-indiqué pendant

la grossesse.

Les recommandaons vaccinales sont

actuellement très mal appliquées

Les enquêtes en milieu de soins montrent que l’appli-

caon des recommandaons vaccinales est très insu-

sante, avec des diérences selon la vaccinaon (taux les

plus élevés pour la rougeole) et les catégories de per-

sonnel (les médecins sont mieux vaccinés que les sages-

femmes, les inrmiers(ères) et les aides soignant(e)s.

La couverture vaccinale contre la grippe est la plus pré-

occupante car très insusante, de l’ordre de 25% et en

baisse régulière depuis 2009- 2010.

De ces couvertures insusantes résultent la survenue

d’épisodes d’infecons nosocomiales concernant la co-

queluche, la rougeole et surtout la grippe.

Comment améliorer la couverture

vaccinale des personnels de santé ?

La vaccinaon en milieu de soins doit s’inscrire dans une

démarche globale de prévenon des risques infeceux

élaborée par l’employeur en collaboraon avec le mé-

decin du travail, le Comité d’hygiène, de sécurité et des

condions de travail (CHSCT) et les structures chargées

de la lue contre les infecons nosocomiales (CClin, Ar-

lin. . .).

Concernant la vaccinaon angrippale, les établisse-

ments de santé doivent désormais mere en place des

campagnes annuelles de vaccinaon intégrées dans le

Propias 2015.

Diverses études ont montré que pour être ecaces, ces

campagnes devaient être mulmodales et agir sur les

diérents freins à la vaccinaon.

Quatre leviers sur lesquels devraient porter ces cam-

pagnes ont été idenés : fédérer les intervenants et

personnes ressource au sein des établissements, sensi-

biliser les personnels an de les amener à un choix éclai-

ré, faciliter l’accès à la vaccinaon et évaluer les freins

organisaonnels et l’impact de la vaccinaon. Les ouls

pour la réalisaon de telles campagnes seront proposés

par le CClin/Arlin Sud-Est pour la saison grippale 2016-

2017.

Il est à noter que la vaccinaon contre la grippe pour-

rait devenir obligatoire pour les professionnels de santé

(mesure mise en place avec succès dans plusieurs états

américains). Le décret de 2006 suspendant l’obligaon

vaccinale votée par le parlement s’appuyant sur le fait

que la loi ne reconnaissait à la vaccinaon des soignants

qu’un rôle de protecon individuelle. Or la nouvelle loi

sur la modernisaon du système de santé introduit la

noon d’un rôle altruiste de cee vaccinaon qui pro-

tège les soignés. Ceci ouvre la voie pour une abrogaon

du décret de 2006 et à une obligaon vaccinale vis-à-vis

de la grippe.

Peut-on améliorer la couverture vac-

cinale des paents / résidents ?

La vaccinaon grippe est recommandée pour les per-

sonnes séjournant dans un établissement de soins de

suite ainsi que dans un établissement médico-social

d’hébergement quel que soit leur âge. Dans les Ehpad, la

couverture vaccinale grippe, bien qu’importante pour-

rait être encore améliorée, dans une populaon capve

et, habituellement demandeuse. Dans les autres types

d’établissements de moyen/long séjour, la situaon, mal

connue, doit certainement être améliorée.

Les services de court séjour accueillent des paents dont

une large part présente une pathologie sous jacente les

rendant éligibles à la vaccinaon grippe. Leur statut vac-

cinal devrait être vérié et mis à jour à l’hôpital. Le mode

de nancement des vaccins constue un obstacle qui

mérite d’être pris en compte.

La vaccinaon contre la grippe n’est pas la seule concer-

née. Les médecins qui prennent en charge des malades

chroniques devraient connaître les recommandaons

vaccinales concernant leurs paents et contribuer à les

appliquer, même si cela ne modiera pas directement

l’épidémiologie hospitalière.

Dans les Ehpad, trois vaccinaons sont discutées ou

pourraient être améliorées :

• L’incidence de la coqueluche semble en augmen-

taon chez les personnes âgées et alors à l’origine

d’une morbidité signicave. Des épisodes de

coqueluches nosocomiales ont été rapportés en

France dans des Ehpad et des services de moyen/

long séjour. Toutefois, la stratégie vaccinale de la

coqueluche chez les adultes en France vise à éviter

la contaminaon des nourrissons. Il n’existe pas de

données démontrant l’eet protecteur de la vaccina-

on coquelucheuse chez les personnes âgées, et de

2

Bullen CClin-Arlin n° 3 - juin 2016

ce fait, pas de recommandaons dans ce domaine.

• Les infecons à pneumocoques dont le risque est

mulplié par 12 chez les personnes de 80 ans, com-

paré aux adultes de 15 à 49 ans. En France, il n’existe

pas actuellement de recommandaon vaccinale sur

un simple critère d’âge. Toutefois, la plupart des

résidents des Ehpad ont des facteurs de risque qui

les rendent éligibles à la vaccinaon contre le pneu-

mocoque. Le vaccin recommandé reste actuelle-

ment le vaccin polysaccharidique non conjugué 23

valent, alors qu’une séquence vaccin conjugué 13

valent-vaccin polysaccharidique non conjugué est

recommandée chez les paents immunodéprimés.

• Le vaccin contre le zona est intégré au calendrier

vaccinal 2016. Le risque de zona et de douleurs post

zostériennes augmente avec l’âge. Le zona est un

facteur de passage à la dépendance ou de l’aggrava-

on de cet état. Le vaccin (avec 1 dose) est recom-

mandé chez les personnes âgées de 65 à 74 ans ré-

volus avec durant une année, un rarapage jusqu’à

79 ans révolus.

En conclusion

La vaccinaon en milieu de soins est très insusante

aussi bien chez les professionnels de santé que chez les

paents/résidents. Il est indispensable que les établisse-

ments de santé s’impliquent d’avantage dans la vaccina-

on des paents qu’ils ont en charge, ce qui nécessite

des adaptaons budgétaires. Les établissements de san-

té doivent également s’impliquer davantage pour vacci-

ner les professionnels de santé qui devraient entendre

raison… avant qu’on leur impose.

1 Ministère des aaires sociales et de la santé. Ca-

lendrier des vaccinaons et recommandaons

vaccinales 2016. 2016. 51 pages.

hp://www.cclin-arlin.fr/nosobase/recommandaons/Mi-

nistere_Sante/2016_calendrier_vaccinal.pdf

2 Guthmann JP, Fonteneau L, Cio C, et al. Couver-

ture vaccinale des soignants travaillant dans les

établissements de soins de France. Résultats de

l’enquête naonale Vaxisoins, 2009. Bullen épi-

démiologique hebdomadaire 2011; (35-36): 371-

376. (réf 344730)

3 InVS. Couverture vaccinale grippe. 2015.

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Mala-

dies-infeceuses/Maladies-a-prevenon-vaccinale/Couver-

ture-vaccinale/Donnees/Grippe

4 Belchior E, Bonmarin I, Poujol I, et al. Épisodes de

coqueluche nosocomiale, France, 2008-2010. Bul-

len épidémiologique hebdomadaire 2011; (35-

36): 381-384. (réf 331698)

5 Antona D, Lévy-Bruhl D, Baudon C, et al. Measles

eliminaon eorts and 2008-2011 outbreak,

France. Emerging infecous diseases 2013; 19(3):

357-364. (réf 371782)

6 Bonmarin I, Poujol I, Alleaume S, et al. Infecons

nosocomiales grippales et soignants, France,

2001-2010. Bullen épidémiologique hebdoma-

daire 2011; (35-36): 379-381. (réf 344086)

Références

3

Informations

du réseau national de prévention des infections associées aux soins

Bulletin CClin-Arlin

Bullen CClin-Arlin n° 3 - juin 2016

Retour d’expérience sur 2 épisodes de cas groupés d’infec-

ons et de colonisaons à Klebsiella pneumoniae OXA48

Mohamed El Hamri1, Sandrine Lacroix1, Zoher Kadi2

1 CH de Laon, 2 Arlin Picardie

mohamed.elhamri@ch-laon.fr

Retour d'expérience

La maîtrise de la diusion des Bactéries Hautement Ré-

sistantes a une importance capitale au sein des établis-

sements de santé, confrontés à l’émergence des entéro-

bactéries productrices de carbapénèmases (EPC), avec

un risque d’impasse thérapeuque.

Le centre hospitalier de Laon, établissement général de

255 lits MCO dont un service de maladies infeceuses,

a fait face en 2014-2015 à deux importants épisodes de

cas groupés de Klebsiella pneumoniae oxa48 (Kp oxa48),

marqués par des transmissions croisées. Nous rappor-

tons ici les principaux enseignements de cet évènement.

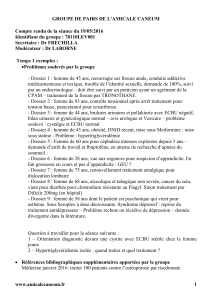

Descripon de l’épidémie

Le 15 mai 2014, le centre hospitalier a reçu un paent

connu comme étant porteur d’une Kp oxa48, venant

d’un grand établissement de santé voisin et présentant

une pathologie lourde source possible de diusion de

cee EPC. Ce paent a été mis dès son hospitalisaon

en urologie en chambre seule en précauons complé-

mentaires contact (PCC).

Il a été transféré en service de réanimaon le 21 mai

2014 avec toujours mise en place de PCC.

Le 26 juin 2014, un prélèvement bronchique de diagnos-

c sur un autre paent de réanimaon a révélé la pré-

sence d’une Kp oxa48 témoignant d’une transmission

croisée.

Tous les paents contacts ont été idenés, au total 404

contacts et 921 dépistages eectués. Ces dépistages ont

révélé 9 porteurs dans 3 services diérents : réanima-

on, maladies infeceuses et gériatrie. Le dernier cas

EPC idené lors de ce premier épisode date du 7 août

2014.

Une deuxième vague de cas groupés est survenue à

parr du 15 octobre 2014 : un prélèvement bronchique

a montré une Kp oxa48 chez une paente hospitalisée

depuis un mois en réanimaon, alors qu’aucun porteur

du premier épisode n’était présent dans le service pen-

dant son séjour. Il s’agit d’une paente à prise en charge

lourde transférée du même établissement que le cas in-

dex du premier épisode. Cee souche était apparentée

à la souche du premier épisode (conrmaon du centre

naonal de référence).

Suite à cee découverte, les dépistages des contacts

menés jusqu’à novembre 2015 ont révélé la présence de

12 nouveaux porteurs dans les services de réanimaon,

maladies infeceuses et court séjour gériatrique.

Les deux événements se sont déroulés du 26 juin 2014

au 25 mars 2015.

Le nombre total de paents porteurs d’EPC a été de 23

(gure 1) dont 16 colonisaons et 7 infecons.

Le nombre de paents contacts a été de 1121, dont 43 %

ont fait l’objet d’au moins trois dépistages.

Au total 3820 prélèvements de dépistage ont été réali-

sés.

4

Bullen CClin-Arlin n° 3 - juin 2016

Mesures prises pour gérer l’épidémie

Un plan d’acon a été mis en place en collaboraon avec

l’Arlin dont voici les mesures phares :

• Constuon d'une cellule de crise

Une des premières mesures a été l’acvaon du plan

local épidémie et la mise en place d’une cellule de

geson de crise avec les diérents acteurs concernés

notamment l’UOH, les direcons et les responsables

et cadres de santé des services concernés.

Le signalement sur la plateforme eSIN a été réalisé.

• Organisaon des soins et logisque

- En plus des précauons complémentaires contact,

instauraon d’un cohorng avec regroupement des

paents porteurs dans une zone géographique et af-

fectaon de personnel paramédical dédié, dans les

services de réanimaon et de maladies infeceuses.

Instauraon d’un dépistage EPC systémaque toutes

les semaines dans les deux services.

- Regroupement des paents porteurs du court sé-

jour gériatrique et des paents porteurs transférés de

réanimaon dans la zone de cohorng du service de

maladies infeceuses.

- Arrêt des transferts internes pour les paents por-

teurs ou contacts sauf pour les entrées et sores des

services de réanimaon et de surveillance connue.

- Intervenon du service d’hygiène dans les services

de soins et réalisaon d’un suivi journalier des mou-

vements des paents pour les services concernés

(entrées, sores, décès, transferts).

• Mesures complémentaires

- Informaon téléphonique et écrite accompagnant

les transferts de paents porteurs ou contacts vers

d’autres établissements de santé.

- Mise en place par la cellule geson des risques de

l’établissement d’une méthode d’analyse des causes

type « ALARM » pour idener d’éventuels dysfonc-

onnements et des pistes d’amélioraon an de maî-

triser la diusion de l’EPC. Cee iniave a permis

entre autres au personnel d’exprimer ses inquiétudes

et de proposer des acons qui ont grandement par-

cipé à la bonne évoluon de la situaon.

- Mise en place d’un système de vigilance informa-

que au niveau de plusieurs logiciels (logiciel d’ac-

cueil, logiciel médical, logiciel des urgences et du

SAMU), permeant l’idencaon des paents por-

Cas

10

9 Cas index

8 Réa

7 Maladies

inf.

6 Gériatrie

5

4

3

2

1

Mai Juin Juillet Août Sept oct. nov. déc. janv. fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept oct. nov.

2014 2015

Figure 1 : courbe épidémique des cas d'infecons et de colonisaons à Kp oxa48, 2014-2015 CH Laon

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

1

/

37

100%