6H4 Le monde des cités grecques

6H4 LE MONDE DES CITES GRECQUES

Introduction : Je me repère dans le temps et dans l’espace

I. Qu’est-ce qu’une cité grecque ?

II. Qu’est-ce qui fait l’unité culturelle du monde grec ?

III. Comment la démocratie s’exerce-t-elle à Athènes ?

Je sais définir et utiliser dans une phrase : acropole, agora, mythes, sanctuaire panhellénique, Ecclésia,

magistrat, démocratie, citoyen

Je sais situer sur une frise : - l’Iliade et l’Odyssée

- La naissance de la démocratie à Athènes (apogée d’Athènes)

Je sais situer sur un planisphère : - le monde grec sur une carte du bassin méditerranéen au VIII è et VII è siècle

av JC (Italie, Grèce, Asie mineure, mer Méditerranée, mer Noire, Athènes, Sparte, Massalia, Olympie)

- La cité d’Athènes

Je sais expliquer : - ce qu’est une cité grecque (I)

- ce qui unit les Grecs (II)

- comment les Grecs pratiquent-ils leur religion (II)

- comment fonctionne la démocratie athénienne (III)

Introduction : Je me repère dans le temps et dans l’espace

Questions page 65 (remplacer la 2) et supprimer la 4)

1) Les premières cités grecques sont nées au VIII è siècle av JC.

Remplacer la question 2) A quel siècle Athènes est-elle à son apogée (puissante) ?

2) Athènes est à son apogée au V è siècle av JC.

3) Les cités grecques sont dispersées autour de la mer Méditerranée et de la mer Noire.

La Méditerranée grecque au V è siècle av JC

A l’aide du doc 1 p 64, colorie en orange les régions occupées par les Grecs. Complète les pointillés.

Les Grecs se sont d’abord installés sur les côtes de la Grèce et de l’Asie mineure. A partir du VIII è siècle avant

JC, ils ont fondé des colonies (cités nouvelles) autour de la mer Noire et de la mer Méditerranée, comme Massalia

(Marseille).

I. Qu’est-ce qu’une cité grecque ?

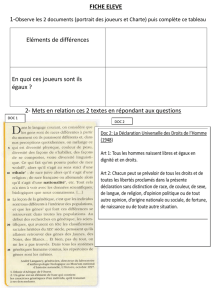

docs vp 1) Relève les éléments communs aux deux cités présentées.

Acropole, temple, agora, ville, rempart, agora.

doc vp 5) Quelles sont les deux cités rivales citées par Thucydide ? Quelle est la cause de leur rivalité ? Quelle en

est la conséquence ? Athènes et Sparte sont rivales car Athènes est devenue trop puissante territorialement,

politiquement et économiquement. Ainsi la guerre de Péloponnèse oppose Athènes et Sparte (et leurs alliés) à la fin

du V è siècle av JC.

doc 1 p 68 et 5 p 69 6) Comment les cités se protègent-elles ? Les cités sont protégées par des remparts et les

citoyens ont l’obligation défendre la cité, par exemple en étant hoplite, c’est-à-dire un guerrier grec combattant à pied

et lourdement armé.

Au Ier millénaire av JC, les Grecs sont organisés en de nombreuses cités. Les relations entre ces petits Etats

indépendants sont marquées par des rivalités territoriales, politiques et économiques. Les cités se font souvent la

guerre, comme celle qui oppose Athènes et Sparte et leurs alliés (guerre du Péloponnèse) à la fin du V è siècle av JC.

2) Complète le plan de la cité grecque.

Acropole : colline fortifiée où se trouve le temple de la divinité

protectrice de la cité.

Agora : place publique.

doc 2 p 68 3) Qu’est-ce qui montre que la cité est un Etat

indépendant ? Chaque cité possède sa propre monnaie et a un

dieu protecteur.

doc 3 p 68 4) Quelles relations les cités ont-elles établies

entre elles ? Des échanges commerciaux (huile, vin,

céramique, blé …) se sont établis entre les cités.

II. Qu’est-ce qui fait l’unité culturelle du monde grec ?

1) Que racontent l’Iliade et l’Odyssée ?

doc 1 1) Lis ce texte tiré de l’Iliade, puis surligne le nom des dieux en rouge et le nom des héros en bleu.

doc 2 2) Identifie les personnages évoqués dans le texte.

doc 1 3) Que raconte ce texte ? Ce texte raconte le combat entre les héros Achille et Hector, chacun soutenu par un

dieu.

doc 3 4) Lis ce texte tiré de l’Odyssée, puis surligne les deux camps qui se battent ici.

doc 4 5) Identifie les deux camps sur cette image.

doc 3 p 71 6) Qui est Ulysse ? Que veulent les sirènes ? Comment parvient-il à leur échapper ? Ulysse est le roi

d’Ithaque. Les sirènes veulent attirer les marins dans l’eau. Ulysse ordonne à ses compagnons de se boucher les

oreilles et lui-même se fait attacher au mât.

Vikidia 7) Complète le tableau.

L’Iliade

L’Odyssée

Qu’est-ce que c’est ?

Deux longs poèmes

Qui en est l’auteur ?

Quand a-t-il vécu ?

Homère, VIII è siècle av JC

Que raconte-t-il ?

La guerre de Troie qui oppose les Troyens

(Grecs d’Asie) aux Achéens (Grecs d’Europe)

La fin de la guerre et les aventures

d’Ulysse de retour.

doc 2, 4 et doc VP

Comment les Grecs les

connaissent-ils ?

Des poètes récitaient l’Iliade et l’Odyssée.

Des scènes de l’Iliade et de l’Odyssée étaient représentées sur leurs céramiques.

8) Comment appelle-on ces récits des aventures extraordinaires des hommes, des héros et des dieux ? Ce sont des

mythes.

Doc 1 : « Cette fois, dit Athéna, je crois bien qu’à nous deux,

grand Achille, nous allons remporter une éclatante victoire

en tuant Hector. Maintenant il ne peut plus fuir, même si

Apollon venait se rouler aux pieds de Zeus, son père ». Peu

après commence le combat.

D’après Homère, L’Iliade, chant 22

Doc 2 : Scène sur un cratère grec en céramique, V è s av JC

Athéna

Achille

Hector

Apollon

Doc 3 : « Les Troyens avaient trainé le cheval dans la

citadelle. Ils proposaient plusieurs solutions. Les uns

voulaient l’éventrer; les autres conseillaient de le trainer et

de le précipiter du haut du rocher; et d’autres soutenaient

qu’il fallait le laisser comme offrande aux dieux.

Ce dernier avis l’emporta. La nuit venue, les Achéens, sortis

du ventre du cheval comme d’une vaste caverne,

saccagèrent la ville portant partout le fer et la flamme. »

D’après Homère, L’Odyssée, chant 8

Doc 4 : Scène sur une amphore grecque

Achéens

Troyens

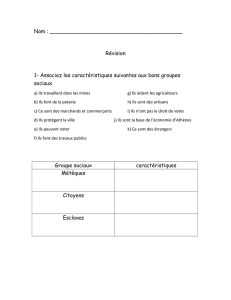

9) Complète le nom des principaux dieux grecs.

N°

Noms

Fonctions principales

Attributs

1

Aphrodite

Déesse de l’amour

Fleur

2

Arès

Dieu de la guerre

Casque, armure, lance

3

Hermès

Messager des dieux et protecteur des voleurs et

des commerçants

Caducée, bottes ailées

4

Hestia

Déesse du foyer et de la terre

Flamme

5

Poséidon

Dieu des tremblements de terre, de la mer, des

chevaux et des taureaux

Trident, dauphin

6

Athéna

Déesse de la sagesse, protectrice d’Athènes

Chouette

7

Zeus

Dieu du ciel et du tonnerre, roi des dieux

Foudre

8

Héra

Déesse du mariage et de l’enfantement, reine des

dieux

fleurs

9

Apollon

Dieu du soleil, de la poésie et de la musique

Lyre (instruments de

musique)

10

Artémis

Déesse de la lune et de la chasse, protectrice des

jeunes filles

arc

11

Héphaïstos

Dieu du feu et des métaux et des forgerons

Marteau et enclume

12

Déméter

Déesse de l’agriculture

Epis de blé

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%