RôLE dU LYMPhOcYtE b EN PathOLOgIE RéNaLE

- 105 -

RôLE dU LYMPhOcYtE b

EN PathOLOgIE RéNaLE

PhiliPPe rieu

Service de Néphrologie

Reims

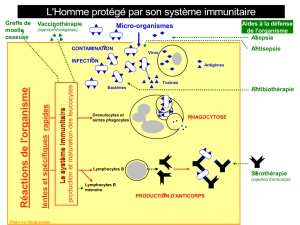

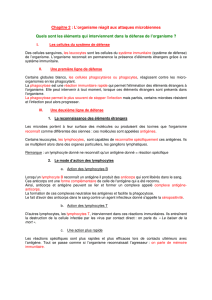

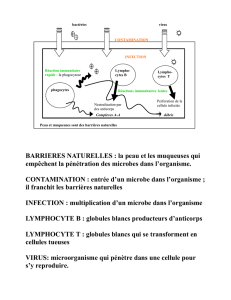

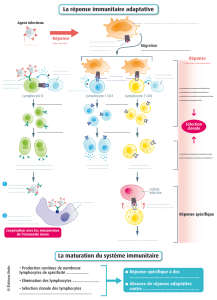

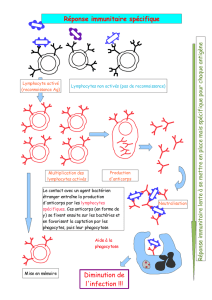

Les lymphocytes B jouent un rôle essentiel dans la réponse immunitaire, en patrouillant

l’organisme à la recherche d’antigènes du « non soi », en présentant les antigènes

aux lymphocytes T et en produisant des anticorps. Les cellules B matures captent

les antigènes avec le récepteur des cellules B (BCR). L’interaction entre BCR et

l’antigène active le lymphocyte B et entraîne l’expression des molécules B7 (B7.1 et

B7.2) et l’internalisation de l’antigène, qui est dégradé pour être présenté sous forme

de peptides associés au complexe majeur d’histocompatibilité aux lymphocytes T. Le

lymphocyte B ne peut achever son programme d’excrétion d’immunoglobuline de

haute afnité qu’en collaboration avec le lymphocyte T CD4. Ce dernier, activé par le

lymphocyte B présentant l’antigène et les molécules de co-stimulations (molécules

B7), exprime CD40L et des cytokines (IL4, IL5) qui permettent la différenciation du

lymphocyte B en plasmocyte ou lymphocyte B mémoire [1].

Les organes lymphoïdes périphériques ou secondaires (ganglions lymphatiques,

rate, système lymphoïde associé aux muqueuses ou MALT pour Mucosae-associated

lymphoid tissue) sont conçus pour organiser le rendez vous entre l’antigène et le

système immunitaire an d’initier la réponse immunitaire spécique. Des structures

similaires appelées organes lymphoïdes tertiaires peuvent apparaître dans les tissus

soumis à une inammation chronique. Les chémokines jouent un rôle important

dans le positionnement des lymphocytes dans les organes lymphoïdes. Les cellules

B naïves qui sortent de la moelle expriment le récepteur CXCR5 et se localisent

dans les follicules lymphoïdes des organes lymphoïdes périphériques attirées par

la chémokine CXCL13/BLC (ligand de CXCR5) produite par les cellules folliculaires

stromales. Après avoir rencontré l’antigène, les lymphocytes B expriment le récepteur

CCR7 et vont être ainsi attirée vers la zone paracorticale T dépendant.

Les lymphocytes B sont rendus tolérants aux antigènes du soi par délétion clonale,

par anergie, par révision (« receptor editing » : qui conduit à un recommencement du

réarrangement et la formation d’un nouvel anticorps de spécicité différente) ou par

régulation extrinsèque. Les antigènes sont reconnus par les lymphocytes B comme

des antigènes du soi si 1) ils sont présents durant la maturation lymphocytaire ; 2)

ils sont en concentration élevée et constante dans l’organismes ; et 3) ils n’activent

pas l’immunité innée [1].

La rupture de tolérance par les lymphocytes B peut conduire à des maladies

autoimmunes impliquant la production d’auto-anticorps. Ces maladies peuvent

- 106 -

être spéciques d’organes, secondaires à une réaction anticorps dirigée contre

des antigènes dont la distribution tissulaire est limitée (glomérulonéphrite

extramembraneuse, syndrome de goodpasture), ou être systémiques lorsque les auto-

antigènes sont ubiquitaires (lupus systémique, syndrome des antiphospholipides) ou

circulants (cryoglobulinémie). Les lymphocytes B semblent aussi impliqués dans les

maladies inammatoires chroniques indépendamment de la production d’anticorps.

Le rôle pathogène des anticorps a été clairement démontré dans plusieurs maladies

rénales. En ce qui concerne les GEM, les modèles expérimentaux ont montré

l’implication d’anticorps dirigés contre des antigènes podocytaires. La description

d’une glomérulonéphrite extra membraneuse induite par une allo-immunisation

foetomaternelle contre un antigène podocytaire a démontré l’implication des anticorps

anti-antigènes podocytaires dans la physiopathologie de cette glomérulonéphrite

chez l’homme [2]. De même, le rôle pathogène des ANCA a été démontré chez la

souris en induisant la maladie par transfert passif d’anticorps anti-MPO [3]. L’existence

de cas de vascularite chez le nouveau né induit par passage maternofoetale des

ANCA maternels plaide pour un rôle pathogène des ces anticorps chez l’homme [4].

Dans d’autres affections telles que le syndrome des antiphospholipides, les données

expérimentales et cliniques ne permettent pas de savoir si les auto-anticorps détectés

sont des marqueurs ou des acteurs de la pathologie.

A côté du rôle pathogène des auto-anticorps, le lymphocyte B pourrait être impliqué

dans les maladies dysimmunitaires en activant la réponse lymphocytaire T. Dans

le modèle de souris lupique MLR/lpr, les lymphocytes B sont indispensables à

l’apparition de la maladie [5]. Par contre la présence d’anticorps circulants n’est

pas nécessaire. En effet, une mutation des lymphocytes B de ces souris qui inhibe

la sécrétion des immunoglobulines sans en bloquer l’expression membranaire

n’empêche pas le développement de la maladie [6]. Dans ce modèle, les cellules

B autoréactives jouent un rôle important dans la progression de la maladie en

activant les cellules T.. Dans les néphropathies interstitielles primitives ou associées

à une néphropathie à IgA, l’inltration lymphocytaire B prédomine [7]. Dans un

tiers des cas, les inltrats forment des structures lymphoïdes tertiaires entourés

de néolymphatiques. Ces structures ont aussi été décrites dans la néphropathie

lupique et dans les vascularites à ANCA [8]. Ces organes lymphoides tertiaires (OLT)

sont retrouvés dans de nombreuses maladies inammatoires chroniques telles

que la polyarthrite rhumatoide, la thyroidite d’Hashimoto, le syndrome de Sjogren

et les maladies inammatoires digestives [9]. Les OLT rapprochent la réponse

immunitaire de l’antigène tissulaire. Ils sont composés de cellules B, T et de cellules

dentritiques. Les lignées B, stimulées par l’antigène, se différentient dans ces OLT

avec commutation de classe et hypermutation de la partie VDJ. Cette différentiation

lymphocytaire au sein des tissus inammatoires conduit a une maturation de l’afnité

dépendante des antigènes tissulaires et ainsi à la formation de clones B autoréactifs

avec de nouvelles spécicités antigéniques. La maturation lymphocytaire B se faisant

dans des centres germinatifs ectopiques peut conduire à la génération de clones

- 107 -

B autoréactifs qui échappent à l’induction de tolérance par régulation extrinsèque.

Au décours de ce processus, la différentiation conduit, comme dans les organes

lymphoïdes secondaire, à des plasmocytes (CD38 +, CD20-) et à des lymphocytes B

mémoires (CD38-, CD20+). Les cellules B produisent des cytokines inammatoires

qui entretiennent la réaction inammatoire et qui pourraient aussi participer à la brose

tissulaire (IL-6). Elles stimulent les cellules T et activent les clones T autoréactifs en

présentant l’autoantigène. Ces éléments peuvent expliquer que certaines maladies

dyimmunitaires T puissent être améliorées par la déplétion lymphocytaire B. C’est le

cas du diabète de type 1 (souris NOD) [10], de la polyarthrite rhumatoide [11], et du

syndrome néphrotique idiopathique [12]. Il est possible aussi que les lymphocytes

B soient impliqués dans la brose tissulaire. Dans un modèle de toxicité hépatique

induit par CCl4, il a été montré que la brose hépatique dépendait de la présence

de lymphocytes B, et était indépendante de la sécrétion d’anticorps et de l’activation

des cellules T [13]. Dans un modèle de syndrome d’Alport, le décit en lymphocyte

réduit la brose interstitielle sans modier la glomérulopathie [14]. Au cours de la

greffe rénale, les lésions de brose interstitielle chronique et d’atrophie tubulaire sont

corrélées à l’inltration lymphocytaire B [15]. Les lymphocytes B sont donc impliqués

dans ces lésions. Il est cependant difcile de savoir si la présence des cellules B est

la cause ou la conséquence de la brose interstitielle.

En résumé, les lymphocytes B sont impliqués dans de nombreuses maladies

dysimmunitaires rénales. Leur rôle pathogène est lié à la production d’anticorps.

Il peut s’agir d’autoanticorps tissulaires (MBG et Syndrome de Goodpasture),

d’autoanticorps circulants (facteur rhumatoïde et cryoglobulinémie), d’autoanticorps

systémiques (anti-nucléosome et néphropathie lupique), d’autoanticorps

leucocytaires (MPO et vascularite à ANCA), ou encore d’anticorps dirigés contre

des agents infectieux (endocardite sub-aigue). Le lymphocyte B est aussi impliqué

dans les maladies dysimmunitaires indépendamment de la sécrétion d’anticorps en

activant la réponse lymphocytaire T (SN idiopathique). Enn, il pourrait participer

à la brose interstitielle rénale au cours des néphropathies interstitielles, du rejet

chronique, ou des glomérulopathies.

•

- 108 -

Références bibliographiques :

1 Janeway C, Travers P, Walport M and Shlomchik M. ImmunoBiology: the

immune system in health and disease. 2005; 6th Edition:Garland Science:

Taylor ans Francis Group

2 Debiec H, Guigonis V, Mougenot B, Decobert F, Haymann JP, Bensman A, et al.

Antenatal membranous glomerulonephritis due to anti-neutral endopeptidase

antibodies. N Engl J Med 2002; 346:2053-60

3 Xiao H, Heeringa P, Hu P, Liu Z, Zhao M, Aratani Y, et al. Antineutrophil

cytoplasmic autoantibodies specic for myeloperoxidase cause

glomerulonephritis and vasculitis in mice. J Clin Invest 2002; 110:955-63

4 Schlieben DJ, Korbet SM, Kimura RE, Schwartz MM and Lewis EJ. Pulmonary-

renal syndrome in a newborn with placental transmission of ANCAs. Am J

Kidney Dis 2005; 45:758-61

5 Shlomchik MJ, Madaio MP, Ni D, Trounstein M and Huszar D. The role of B

cells in lpr/lpr-induced autoimmunity. J Exp Med 1994; 180:1295-306

6 Chan OT, Hannum LG, Haberman AM, Madaio MP and Shlomchik MJ. A

novel mouse with B cells but lacking serum antibody reveals an antibody-

independent role for B cells in murine lupus. J Exp Med 1999; 189:1639-48

7 Heller F, Lindenmeyer MT, Cohen CD, Brandt U, Draganovici D, Fischereder

M, et al. The contribution of B cells to renal interstitial inammation. Am J

Pathol 2007; 170:457-68

8 Steinmetz OM, Velden J, Kneissler U, Marx M, Klein A, Helmchen U, et al.

Analysis and classication of B-cell inltrates in lupus and ANCA-associated

nephritis. Kidney Int 2008; 74:448-57

9 Aloisi F and Pujol-Borrell R. Lymphoid neogenesis in chronic inammatory

diseases. Nat Rev Immunol 2006; 6:205-17

10 Serreze DV, Chapman HD, Varnum DS, Hanson MS, Reifsnyder PC, Richard

SD, et al. B lymphocytes are essential for the initiation of T cell-mediated

autoimmune diabetes: analysis of a new «speed congenic» stock of NOD.Ig

mu null mice. J Exp Med 1996; 184:2049-53

- 109 -

11 Takemura S, Klimiuk PA, Braun A, Goronzy JJ and Weyand CM. T cell activation

in rheumatoid synovium is B cell dependent. J Immunol 2001; 167:4710-8

12 Guigonis V, Dallocchio A, Baudouin V, Dehennault M, Hachon-Le Camus

C, Afanetti M, et al. Rituximab treatment for severe steroid- or cyclosporine-

dependent nephrotic syndrome: a multicentric series of 22 cases. Pediatr

Nephrol 2008; 23:1269-79

13 Novobrantseva TI, Majeau GR, Amatucci A, Kogan S, Brenner I, Casola S,

et al. Attenuated liver brosis in the absence of B cells. J Clin Invest 2005;

115:3072-82

14 Lebleu VS, Sugimoto H, Miller CA, Gattone VH, 2nd and Kalluri R. Lymphocytes

are dispensable for glomerulonephritis but required for renal interstitial brosis

in matrix defect-induced Alport renal disease. Lab Invest 2008; 88:284-92

15 Moreso F, Seron D, O’Valle F, Ibernon M, Goma M, Hueso M, et al.

Immunephenotype of glomerular and interstitial inltrating cells in protocol

renal allograft biopsies and histological diagnosis. Am J Transplant 2007;

7:2739-47

•

1

/

5

100%