glossaire - Tous Chercheurs

Tous Chercheurs Tél : 04 91 82 81 39

INMED Fax : 04 91 82 81 01

13273 Marseille cedex 09

GLOSSAIRE

Schéma récapitulatif 1 : de l'organisme à l'ADN

Schéma récapitulatif 2 : de l'ADN à la protéine

Chromosome

Double hélice d'ADN

Cellule

Noyau

2

Acide aminé : c'est l'élément de base des protéines. Il existe en tout 20 acides aminés. Par exemple, la

cystéine, qui contient du soufre, est un des acides aminés abondants de la kératine, une protéine des

poils et des cheveux : d’où l’odeur de soufre quand un poil brûle … Son abréviation est Cys, ou C. Les

20 acides aminés ont chacun une abréviation d’une lettre ; ainsi, une séquence de protéine s’écrit

comme un (très long) mot en français. Voir séquence.

ADN (acide désoxyribonucléique) : l'ADN est une très grosse molécule qui est le support de

l'hérédité. Il contient toute l'information génétique pour faire un organisme. L'ADN est

organisé en double hélice (deux brins complémentaires) et constitué de nucléotides. L'ADN

est empaqueté de façon très compacte, sous forme de chromosomes.

Allèle : une des versions d'un gène, portée par l'un des deux chromosomes. Les différents

allèles d'un gène se différencient par leur séquence d'ADN. Par exemple, pour la couleur des yeux, il

existe les allèles "bleu", "vert", "marron".

ARN (acide ribonucléique) : l'ARN est une grosse molécule constituée de nucléotides chimiquement

très proches de ceux de l'ADN. Contrairement à l'ADN, l'ARN est généralement organisé sous forme

d'un brin simple, et non pas en double hélice. L'ARN, qui est recopié ("transcrit") à partir de l'ADN,

joue des rôles très divers dans la cellule. Il sert notamment d'intermédiaire dans la fabrication des

protéines.

Atome : les atomes sont les plus petits constituants de la matière. Il en existe une centaine de types

différents.

Ex: atomes d’oxygène (O), d’hydrogène (H), de carbone (C), de chlore (Cl)

Autosomique : se dit d'un chromosome non sexuel (1 à 22 chez l'homme). Les chromosomes sexuels

humains sont le X et le Y. XX correspond à une fille, et XY, à un garçon.

Bases (nucléiques) : molécules constituant l'ADN et l'ARN.

Il en existe 4 pour l'ADN (adénine (A), cytosine (C), guanine (G), thymine (T)) et 4 pour

l'ARN (A, C et G comme l'ADN, mais l'uracile (U) remplace la thymine (T)).

Ces bases sont complémentaires deux à deux : A avec T (ou U), C avec G. Cette propriété

permet de conserver l'information génétique lors de la division des cellules.

Formule générale d'un acide aminé

en solution :

C

H

R

NH3+ COO-

Exemples d'acides aminés :

L M I abréviation

3

Cellule : unité de base du vivant. Nous sommes faits d'environ 50 000 milliards de cellules. Il en

existe quelques centaines de types différents (neurone, cellule cardiaque, globule rouge, cellule

musculaire …).

Exemples de cellules

(en moyenne : cellule animale de 10 à 30

μ

m; cellule végétale de 50 à 100

μ

m)

Chromatine : association d'ADN et de protéines spécialisées dans son empaquetage. C'est la forme

habituelle sous laquelle on retrouve l'ADN dans la cellule. Les chromosomes sont donc formés de

chromatine extrêmement compactée.

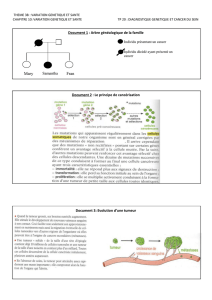

Chromosome : forme très condensée (aspect de fins bâtonnets) que prend l’ADN

(enroulé autour de protéines pour former la chromatine) pendant la division cellulaire.

Il est composé de 2 bras, un bras long (noté q) et un bras court (noté p) (voir

caryotype). Le nombre et la forme des chromosomes sont caractéristiques d'une

espèce donnée.

Clone : ensemble de cellules (ou d'organismes) issues d'une même cellule, génétiquement identiques

entre elles et à la cellule mère d'origine.

Si on étale une culture de bactéries sur un support solide (boîte de Pétri), les bactéries continuent à

se diviser mais restent au même endroit. Chaque amas de bactéries ainsi obtenu et issu d'une même

bactérie est appelé un clone.

Cellule d'oi

g

non

N

eurones Globule rou

g

e Cellules cardia

q

ues

2 clones bactériens sur

une boîte de pétri

1

μ

m

Bactérie : organisme vivant constitué d'une seule cellule

(Ex : Escherichia Coli, bactérie présente dans notre flore intestinale).

L’humain a 23 paires de chromosomes (soit 46 chromosomes). Vingt-deux

paires sont constituées de 2 chromosomes identiques, appelés autosomes. La

vingt-troisième paire est constituée des chromosomes sexuels, XX chez la

femme et XY chez l’homme.

Caryotype : Ensemble des chromosomes d'une cellule, organisés

suivant leur nombre, taille et forme.

q

4

Codant : une partie de l'ADN est dite codante si elle est traduite en protéine. Seul 1 à 2 % de l'ADN

humain est codant. On ne sait pas encore précisément à quoi servent les 98 % restants.

Codon : groupe de trois nucléotides correspondant à un acide aminé. Voir code génétique.

Délétion : perte d'un fragment d'ADN (contraire : insertion).

Electrophorèse : séparation de molécules (protéines ou ADN), sous l’effet d’un champ électrique, en

fonction de leur taille et/ou de leur charge électrique.

Enzyme : protéine qui permet des réactions chimiques. Voir l'encart "protéine".

Epigénétique : signifie littéralement "sur la génétique". Pour simplifier, il s'agit d'une "couche

d'informations supplémentaires" qui sont inscrites de façon réversible dans l'ADN. En effet, il existe

des modifications des gènes qui ne s'accompagnent pas de changements de la séquence d'ADN (ex :

méthylation de l'ADN). Ces modifications, au contraire des mutations, sont donc réversibles et ne sont

pas forcément transmises aux descendants.

Epissage : les gènes qui codent les protéines, sont composés de parties codantes (exons) et non

codantes (introns). Lors de la production d’un ARN (ARN appelé "messager"), les introns sont enlevés

et les exons sont collés bout à bout : c'est ce que l'on appelle l'épissage (voir schéma p. suivante). Dans

la marine, l’épissage consiste en le raboutage de deux brins qu’on détresse (détoronne) avant de les

retresser ensemble (pour former une épissure) : voir schéma ci-dessous et schéma récapitulatif 2.

épissure courte épissure en oeillet

Exemple d’épissures

Met

Start

1ère lettre 2ème lettre

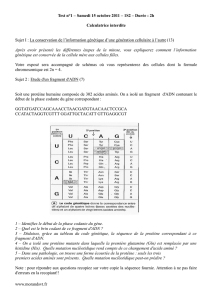

Code génétique : le code génétique est le

système de correspondance entre l'ADN

(séquences de nucléotides) et les protéines

(séquences d'acides aminés). Une séquence

de 3 nucléotides (un codon) correspond à

un acide aminé. Par exemple, le codon

"GGA" code pour l'information "acide

aminé glycine", les codons AUG et UAA

correspondent respectivement au début de

la fabrication d'une protéine et à sa fin.

5

Exon (contraire intron) : Fragment de gène qui est conservé après épissage dans l'ARN messager

final.

Gène : ce terme recouvre plusieurs définitions. Dans son sens premier, un gène correspond à un

fragment d'ADN qui est transmis des parents à leurs enfants et qui constitue une unité d'information

génétique. Dans son sens moderne, un gène contient l'information nécessaire à la fabrication de

protéines ou d'autres molécules (comme l'ARN), qui sont essentielles à la croissance et au

fonctionnement d'un organisme.

Ex: gène de l'hémoglobine, gène de l'insuline.

La taille d'un gène varie de quelques centaines de paires de bases à 2,5 millions de paires de base pour

le gène de la dystrophine (DMD)!

Gène suppresseur de tumeur (ou Anti-oncogène ) : gène dont la fonction est de réguler (freiner) la

multiplication cellulaire. Une délétion ou une inactivation de ce gène peut conduire au développement

de tumeurs.

Contraire : oncogène.

Génome : Ensemble des gènes. Ex. : le génome de l'homme, le génome de la levure.

Génotype : ensemble des gènes correspondant à un phénotype d'un individu, càd codant pour un

caractère donné. Par exemple, le phénotype "résistance à l'ingestion d'alcool" est dû en partie au

génotype "possession d'une certaine version du gène codant pour l'enzyme «alcool déshydrogénase»".

Haplotype : ensemble de marqueurs génétiques (c'est-à-dire de fragments d’ADN caractéristiques

dont on connaît la position) étroitement liés (c'est-à-dire très proches les uns des autres), présents sur

un même chromosome et qui sont transmis ensemble. Certains haplotypes bien caractérisés sont très

rapides à obtenir et facilitent l'analyse de mutations au sein d'une famille.

Insertion (ou addition) : ajout d'un fragment d'ADN au sein d'un chromosome.

Intron : Fragment de gène situé entre deux exons et qui ne code pas pour une protéine (correspond à

la partie "non codante" du gène). Les introns sont éliminés lors de l'épissage.

In vitro : expériences réalisées en laboratoire en dehors de l'organisme.

chromosome double hélice

d'ADN

Un brin

d'ADN

A

Une partie de la séquence

du gène BRCA1 (80 000 bases)

Mutation ponctuelle

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%