Tolérance lors de l’utilisation du Viagra chez l’hypertendu traité

Act. Méd. Int. - Hypertension (10), n° 9, novembre 1998

214

Tolérance lors de l’utilisation du

Viagra®chez l’hypertendu traité

Les troubles de l’érection sont une plainte

fréquente des hypertendus traités, et la

commercialisation du Viagra®(sildefanil)

va conduire à une demande de prescrip-

tion de la “pilule bleue”. Dans le dossier

d’enregistrement du Viagra®, environ

30 % des sujets étaient des hypertendus

traités, et l’analyse de cette cohorte de

1 218 hypertendus donne des informa-

tions sur la tolérance du Viagra®par com-

paraison au placebo. Ces sujets étaient des

hypertendus traités par des antihyperten-

seurs de toutes les familles thérapeutiques,

et ces hommes d’un âge moyen de 56 ans

ont utilisé le Viagra®pendant 6 mois. Le

Viagra®permet une amélioration statisti-

quement significative de trois critères : “la

qualité de la pénétration”, “le maintien de

l’érection” et “l’amélioration de l’érec-

tion”. Ces résultats positifs sont aussi

observés chez l’hypertendu traité. Les

bénéfices sont comparables que les sujets

prennent ou non un traitement antihyper-

tenseur. Mis à part les effets secondaires

bénins connus du traitement (céphalée

14 %, flush 14 %), la tolérance cardiovas-

culaire a été comparable pour les deux

groupes, et la pression artérielle est restée

équilibrée sans que surviennent notam-

ment des épisodes d’hypotension. Il faut

rappeler que la principale contre-indica-

tion du Viagra®est sa coprescription avec

un dérivé nitré car il existe un risque d’hy-

potension ; toutefois aucune précaution

particulière n’est recommandée chez les

utilisateurs de médicaments antihyperten-

seurs. Les résultats de cette analyse, bien

que n’apportant pas les réponses à toutes

les questions que se poseront les patients

et leur médecin concernant les risques car-

diovasculaires éventuels du Viagra®, indi-

quent qu’au moins chez les hypertendus

non compliqués de la cinquantaine, cette

prescription n’expose pas à des complica-

tions cardiovasculaires. Voilà qui devrait

tout de même nous aider à conseiller nos

hypertendus se plaignant d’une dysfonc-

tion érectile.

- Feldman R. et coll. : XIIIecongrès de

l’American Society of Hypertension, New

York, 1998, Am. J. Hypertens., 1998, 11 : part

2, 10A. P.C.

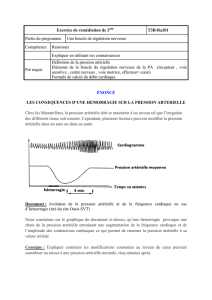

Relation entre variations nycthé-

mérales tensionnelles et épisodes

ischémiques chez le coronarien

hypertendu

Chez le patient hypertendu coronarien,

l’apparition d’épisodes ischémiques

(symptomatiques ou non) peut être

secondaire soit à une augmentation de la

consommation en oxygène du myocarde

par le biais d’une poussée tensionnelle,

soit, à l’inverse, à une réduction de la

pression de perfusion coronaire du fait

d’une baisse tensionnelle. Plusieurs

études, pas toutes cependant, ont rappor-

té l’effet bénéfique de la baisse de la

pression artérielle diastolique sur le

risque d’infarctus du myocarde, jusqu’à

une valeur seuil de pression artérielle

diastolique en deçà de laquelle le risque

d’infarctus augmente (courbe en J).

Dans le même sens, des épisodes passés

inaperçus de baisse tensionnelle noctur-

ne pourraient expliquer l’absence de

bénéfice franc du traitement antihyper-

tenseur sur le risque d’événement coro-

narien. L’intérêt, entre autres, de la

mesure ambulatoire de la pression arté-

rielle est d’avoir révélé que le profil ten-

sionnel nycthéméral n’est pas uniforme

chez l’hypertendu. Certains patients,

appelés “non-dippers”, n’ont pas de

baisse tensionnelle nocturne contraire-

ment aux “dippers” et aux “over-dip-

pers”. Des épisodes d’ischémie sympto-

matique ou indolore ont été détectés

chez des coronariens stables normoten-

dus, de même que chez des hypertendus

avec ou sans coronaropathie clinique. Il

semble que ces épisodes ischémiques

objectivés par un holter ECG, par

exemple, soient de mauvais pronostic

chez le coronarien stable.

L’étude récemment publiée dans le JACC

a montré, pour la première fois, l’in-

fluence des variations nycthémérales de

la tension artérielle sur le déclenchement

d’épisodes ischémiques chez des hyper-

tendus coronariens. Vingt et un patients

“non-dippers” (pas de chute tensionnelle

nocturne), 35 “dippers” (chute tension-

nelle de 10 à 20 % de la pression artériel-

le diurne) et 14 “over-dippers” (chute ten-

sionnelle de plus de 20 %) ont simultané-

ment bénéficié d’un holter tensionnel et

ECG. Ces deux enregistrements ont été

effectués avant traitement antihyperten-

seur (nitré + aténolol ou nitré + vérapamil)

et après un mois de traitement par l’une ou

l’autre des deux associations.

Le traitement a significativement réduit la

pression artérielle dans chacun des trois

groupes. En période diurne, la fréquence

et la durée des épisodes ischémiques sont

identiques dans les trois groupes avant ou

après traitement. Avant traitement, en

période nocturne, les épisodes isché-

miques sont plus fréquents chez les “non-

dippers”. Après traitement, ils diminuent

chez les “non-dippers”, restent inchangés

chez les “dippers” et augmentent chez les

“over-dippers”. Au cours du traitement,

les épisodes ischémiques sont plus fré-

quents chez les “over-dippers”. Au cours

du traitement, les épisodes ischémiques

sont plus fréquents chez les “over-dip-

pers” que chez les autres.

Cette étude suggère donc, pour la pre-

mière fois, une relation entre les varia-

tions nycthémérales de la pression arté-

rielle et épisodes ischémiques détectés

par un enregistrement holter ECG. Elle

prouve tout l’intérêt du monitoring

ambulatoire de la pression artérielle chez

le coronarien hypertendu. Elle montre,

en effet, l’intérêt de diminuer la pression

artérielle nocturne chez les “non-dip-

Revue de presse

Patrice Colin, Xavier Girerd

215

pers” et les dangers d’une baisse trop

profonde de la pression chez les “over-

dippers”, pour lesquels la prise vespérale

d’un antihypertenseur est à déconseiller.

- Pierdomenico S.D. et coll. : Circadian blood

pressure changes and myocardial ischemia in

hypertensive patients with coronary artery disea-

se. J. Am. Coll. Cardiol., 1998, 31 : 1627-34.

P.C.

Patient “dipper” et “non-dipper” :

une caractéristique non reproductible

La pratique d’enregistrements de la

MAPA a conduit à différencier des

sujets chez lesquels une baisse de la

pression artérielle était notée au cours

de la période nocturne. Ces sujets appe-

lés “dippers” ont été opposés aux “non-

dippers” dont la pression artérielle ne

baissait pas la nuit. Le pronostic cardio-

vasculaire des patients “non-dippers”

ayant été décrit comme moins bon que

celui des patients “dippers”, porter ce

diagnostic avec certitude est potentiel-

lement important. La reproductibilité

de ce paramètre a été étudiée sur un

groupe de sujets normotendus ou

hypertendus non traités, à partir de l’en-

registrement de deux MAPA à une

semaine d’intervalle. Ces deux enregis-

trements ont été effectués dans des

conditions différentes, au cours d’une

journée d’hospitalisation et en ambula-

toire. Aucune corrélation entre les dif-

férents indices qui caractérisent les

patients “dippers” et “non-dippers”, n’a

été retrouvée. Ainsi, la baisse tension-

nelle nocturne semble dépendre de

façon prépondérante des circonstances

de l’enregistrement de la MAPA. Le

caractère “dipper” ou “non-dipper”,

n’est donc pas une caractéristique de

l’individu mais plutôt celle des circons-

tances de l’enregistrement.

- Dimsdale J.E. et coll. : How reliable is night

time blood pressure dipping ? Am. J.

Hypertens., 1998, 11 : 606-9. X.G.

Absence de relation entre la varia-

bilité tensionnelle et l’hypertrophie

cardiaque

Le “bon sens” physiopathologique vou-

drait que la variabilité de la pression

artérielle constitue le marqueur d’un

risque augmenté de maladie cardiovas-

culaire chez l’hypertendu. Mais jusqu’à

présent les preuves scientifiques en

faveur de cette hypothèse sont restées

peu nombreuses. En cherchant à mettre

en évidence une relation entre la pré-

sence d’une hypertrophie ventriculaire

gauche échographique et la variabilité

tensionnelle dans une population de

1 822 hypertendus non traités, l’équipe

de Schillaci a tenté de conforter cette

hypothèse. Pour estimer la variabilité ten-

sionnelle, l’écart type des valeurs de

pression artérielle obtenues par MAPA

sur 24 heures a été utilisé. Cet indice de

variabilité à “court terme” a été obtenu

pour la période d’activité (en moyenne

65 mesures) et pour la période nocturne

(en moyenne 27 mesures). L’hypertrophie

ventriculaire gauche a été estimée par la

mesure de la masse cardiaque indexée à

la surface corporelle. Comme une rela-

tion positive entre la variabilité et la PAS

a été classiquement retrouvée, la popula-

tion a été divisée par quartile de PAS, et

pour chaque quartile les sujets ont été

classés en “variabilité forte” ou “variabi-

lité faible” en prenant comme valeur-

seuil la médiane de l’écart type de la

variabilité en période d’activité. Les

valeurs des masses cardiaques indexées à

l’âge ont été comparées entre le groupe

des sujets à “variabilité forte” et celui des

sujets à “variabilité faible” dans chaque

quartile de PAS. Si la masse cardiaque

augmente avec le niveau de la PAS,

aucune différence n’est observée selon le

niveau de variabilité. Dans la discussion

de leurs résultats, les auteurs rappellent

qu’au cours du suivi de 1 372 hyperten-

dus sur 9 années, la variabilité à court

terme n’était pas un facteur de risque

indépendant de complications cardiovas-

culaire. Les conclusions de cette étude ne

confirment donc pas le “bon sens”, mais

indiquent avec beaucoup de clarté que

l’atteinte des organes cibles de l’hyper-

tendu dépend avant tout du niveau moyen

de la pression artérielle du sujet. Ces

nouvelles preuves devraient aider les

médecins à se persuader que le meilleur

moyen de lutter contre la variabilité ten-

sionnelle est de faire baisser le niveau

moyen de la pression artérielle.

- Schillaci G. et coll. : Lack of association

between blood pressure variability and left

ventricular mass in essential hypertension.

Am. J. Hypertens., 1998, 11 : 6515-22. X.G.

HTA limite et réserve de flux coronaire

Une diminution de la réserve de flux coro-

naire est une des anomalies les plus pré-

coces observées dans les coronaropathies.

Chez des patients hypertendus avec ou

sans hypertrophie ventriculaire gauche, de

précédentes études ont retrouvé une dimi-

nution de la réserve de flux.

Le flux coronaire a été étudié à l’état de

base et après hyperhémie induite par le

dipyridamole, grâce à la tomographie par

émission de positrons, chez 16 sujets de

37 ans de moyenne d’âge, non fumeurs,

asymptomatiques et sans hypertrophie

ventriculaire gauche, avec une hyperten-

sion artérielle limite (140 < PA systolique

< 160 mmHg, et 90 < PA diastolique < 95

mmHg), et chez 19 sujets contrôles. Les

flux à l’état de base sont identiques dans

les deux groupes ; en revanche, la réserve

de flux coronaire est significativement

plus basse dans le groupe des hypertendus

limites.

- Laine H. et coll. : Early impairment of corona-

ry flow reserve in young men borderline hyper-

tension. J. Am. Coll. Cardiol., 1998, 32 : 147-53.

P.C.

Revue de presse

Act. Méd. Int. - Hypertension (10), n° 9, novembre 1998

216

Scintigraphie à la MIBG dans l’hyper-

tension artérielle et effets comparés

de l’énalapril et de la nitrendipine

L’hyperactivité sympathique joue un

rôle physiopathologique et pronostique

majeur dans un grand nombre de patho-

logies cardiovasculaires.

Malgré leur utilisation large, peu d’infor-

mations sont disponibles sur les effets des

anticalciques à longue durée d’action sur

l’activité sympathique cardiaque. Les

effets délétères observés avec les antical-

ciques à durée d’action courte sont certai-

nement secondaires, au moins en partie, à

une activation neurohormonale. A contra-

rio, les inhibiteurs de l’enzyme de conver-

sion, de façon indirecte (effet hémodyna-

mique bénéfique) et directe (diminution de

la libération présynaptique de la norépiné-

phrine) diminuent l’activité sympathique.

La scintigraphie cardiaque à la MIBG

permet une évaluation fiable, in vivo,

de l’activité sympathique cardiaque

(cinétique de fixation et de lavage de la

MIBG). Cet examen a été réalisé avant

et 3 mois après traitement antihyperten-

seur chez 46 patients avec une hyper-

tension artérielle modérée. Vingt-deux

patients ont été traités par 5 à 10 mg

d’énalapril et 24 par 5 à 10 mg de

nitrendipine. Vingt sujets normotendus

constituaient le groupe contrôle.

La réduction de la pression artérielle a

été identique quel que soit le traitement.

Avant traitement, dans les deux groupes

hypertendus, la scintigraphie à la

MIBG a permis d’objectiver une hyper-

activité sympathique comparée au

groupe contrôle. D’autres études, utili-

sant l’analyse spectrale ou le dosage de

norépinéphrine tritiée, ont également

retrouvé une telle hyperactivité dans

l’hypertension artérielle essentielle.

Après trois mois de traitement par IEC,

cette hyperactivité est significativement

réduite. Le traitement par nitrendipine est,

lui, sans effet sur la cinétique de la MIBG.

Connaissant le rôle pronostique péjoratif

de l’hyperactivité sympathique en patho-

logie cardiaque, ces résultats ne sont pas

sans implications cliniques potentielles.

- Sakata K. et coll. : Comparison of effects of

enalapril and nitrendipine on cardiac sympa-

thic nervous system in essential hypertension.

J. Am. Coll. Cardiol., 1998, 32 : 438-43. P.C.

Helicobacter pylori

n’est plus (un

facteur de risque coronarien)

Laissons l’Helicobacter pylori aux gas-

troentérologues et à l’ulcère digestif. Il

n’y a probablement aucun lien de causa-

lité entre séropositivité et athérome coro-

narien comme le soulignent deux études

récentes publiées dans Circulation.La

séropositivité à l’Helicobacter pylori est

retrouvée plus fréquemment chez les

patients de petite taille et de niveau

socio-économique bas. L’association

avec des taux élevés de fibrinogène, de

CRP, d’homocystéine et des taux bas de

HDL n’est pas constamment retrouvée

dans les différentes études.

- Folsom A.R. et coll. : Helicobacter pylori

seropositivity and coronary heart disease

incidence. Circulation, 1998, 98 : 845-50.

- Strachan D.P. et coll. : Relation of helico-

bacter pylori infection to 13-year mortality

and incident ischemic heart disease in the

Caerphilly prospective heart disease study.

Circulation, 1998, 98 : 1286-90.

Comment prédire l’efficacité d’une

monothérapie antihypertensive

Débuter un traitement par une monothé-

rapie est une recommandation toujours

actuelle pour le traitement de l’hyperten-

sion artérielle légère. Malheureusement,

la réponse à cette monothérapie n’est

jamais certaine, car le pourcentage de

“répondeurs” n’est que de 50 %.

Différents critères ont été proposés pour

prédire la réponse hypotensive à certains

médicaments antihypertenseurs. L’âge, la

race et le niveau de rénine sont les plus

populaires. Ainsi, il est habituel de dire

que chez les hypertendus avec une rénine

basse ce sont les diurétiques qui sont les

plus efficaces et qu’en revanche chez

ceux avec rénine haute ce sont les bêta-

bloquants et les inhibiteurs de l’enzyme

de conversion. Pour l’âge et la race, l’étu-

de des vétérans a montré que les “jeunes

noirs” répondaient mieux au diltiazem et

à l’aténolol, alors que pour les “noirs

âgés” la réponse hypotensive était maxi-

male avec l’hydrochlorothiazide et le dil-

tiazem. Par ailleurs, pour les “jeunes

blancs” la réponse optimale était obser-

vée avec le captopril et l’aténolol, alors

que pour les “blancs âgés” le diltiazem et

l’aténolol étaient les plus efficaces. En

reprenant la population de l’étude des

vétérans, une analyse de la réponse à la

monothérapie a été faite selon le niveau

de la rénine, et cette réponse a été compa-

rée à celle observée selon l’âge du sujet.

La normalisation après traitement (PAD <

90 mmHg) a été obtenue avec la clonidi-

ne et le diltiazem de façon comparable

quel que soit le niveau de la rénine.

L’hydrochlorothiazide et la prazosine ont

été plus efficaces chez les hypertendus à

rénine basse ou moyenne ; le captopril a

été plus actif chez les hypertendus à réni-

ne moyenne ou haute. Enfin, la prédiction

de réponse hypotensive à une monothéra-

pie est meilleure lorsque l’on se base sur

le profil “âge-race” que lorsque l’on se

base sur le niveau de rénine.

- Preston R.A. et coll. : Age-race subgroup

compared with renin profile as predictors of

blood pressure response to antihyperensive

therapy. JAMA, 1998, 280 : 1168-1172.X.G.

Imprimé en France - Differdange S.A.

95110 Sannois -

Dépôt légal 4etrimestre 1998 -

© janvier 1989 - Médica-Press International

1

/

3

100%