Médecine & Armées - Octobre 2009 - N°4

M

ÉDECINE ET

A

RMÉES

Revue du Service de santé

des armées

T. 37 - n° 4 - Octobre 2009

Direction centrale

du Service de santé des armées

Médecine et Armées

1, Place Alphonse Laveran,

75230 Paris Cedex 05.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

MGI J. MARIONNET

RÉDACTEUR EN CHEF

MG F. FLOCARD – Tél. : 01 40 51 47 01

RÉDACTEURS EN CHEF ADJOINTS

MCS J.-D. CAVALLO.

SECRÉTARIAT DE RÉDACTION

Mme M. SCHERZI

Tél. : 01 40 51 47 44

Fax : 01 40 51 51 76

Email : [email protected]

TRADUCTION

MC M. AUDET-LAPOINTE

COMITÉ DE RÉDACTION

CDC A. BENMANSOUR – MCS A.-X. BIGARD –

PCS P. BURNAT – MCS J.-D. CAVALLO – MCS

J.-M- ROUSSEAU – VECS PH. ULMER – MCS

D. VALLET.

COMITÉ SCIENTIFIQUE

MG P. BONNET – PGI J.-F. CHAULET – MGI É.

DAL – MG T. DEBORD – MGA P. JEANDEL –

MGI D. LAGARDE – MGI G. LAURENT – MG J.-

L. MOREL – MGI M. MORILLON – MG J.-L.

PERRET– GB C. TILLOY – MGI J.E. TOUZE –

MGI M. VERGOS.

CONSEILLERS HONORAIRES

MGI PH. ALLARD – MGI M. BAZOT – MGI

B. BRISOU – MCS A. CHAGNON – MGI

L. COURT – MGI J.-P. DALY – MGA

J.DE SAINT JULIEN – MGI CL. GIUDICELLI –

MGI J. GUELAIN – MGI J. KERMAREC –

MGI CH. LAVERDANT – MGI P. LEFEBVRE –

PGI LECARPENTIER – VEGI R. LUIGI –

VGI CL. MILHAUD – MGI J. MINÉ – MCS

CL. MOLINIÉ – MCS J.-L. PAILLER – MGI

P. QUEGUINER – MGI J.-M. VEILLARD – MGI

J. VIRET – MGI R. WEY.

ÉDITION

Délégué à l'information et à la communication

de la Défense (DICoD) - BP 33,

00450 Armées. Tél. : 01 44 42 30 11

ABONNEMENT (5 NUMÉROS PAR AN)

ECPAD/Service abonnements, 2 à 8 route

du Fort, 94205 IVRY-SUR-SEINE Cedex.

Tél. : 01 49 60 52 44 - Fax : 01 49 60 59 92.

Tarif des abonnements/1 an :

• Métropole : 36,50 €

• DOM-TOM par avion : 59,70 €

• Étranger par avion : 70,00 €

• Militaires et - 25 ans Métropole : 25,00 €

• Militaires et - 25 ans DOM-TOM : 48,00 €

Prix du numéro : 7,50 €

Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’agent

comptable de l’ ECPAD.

IMPRIMEUR ET ROUTAGE

Pôle graphique de Tulle – BP 290 –19007

Tulle Cedex.

Tél. : 05 55 93 61 00

Commission paritaire N° 0306 B 05721

Dépôt légal : décembre 2008

ISSN : 0300-4937

COUVERTURE

Ghislaine PLOUGASTEL

SOMMAIRE

Pages

PRATIQUE MÉDICO-MILITAIRE

291 • Hydrazine : un risque chimique d’actualité. Cas d’une fuite impliquant un aéronef de type F-16.

C. MILLET, C. RENARD, E. STRAT, P. BURNAT.

297 • Dépistage urinaire d’une consommation de drogues illicites (cannabis, cocaïne et opiacés) : bilan

de l’année 2007 pour le personnel navigant.

C. RENARD, J.-F. PARIS, D. DELAUNE, B. HUART, J.-F. OLIVIEZ, D. CHIANEA, PH. VEST.

303 • Apport de l’échographie portable au diagnostic des thromboses veineuses en situation isolée.

C. VERGEZ-LARROUGET, P. MAY, J.-M. LEBORGNE, F. ARLES, P. PRECLOUX, M. PUIDUPIN.

307 • Le prothésiste dentaire : un allié indispensable du vétérinaire des armées pour la reconstitution

prothétique des crocs chez le chien de travail.

B. PENIGUEL, T. LAMOUR, J.-M. POULET, F. CICHY, PH. ULMER.

313 • Impact opérationnel et prise en charge des pathologies bucco-dentaires dans le cadre des

opérations extérieures.

M. GUINEPIN, F. DERACHE.

319 • Évolution du statut réglementaire des médicaments fabriqués par la Pharmacie centrale des

armées de 2000 à 2006. Perspectives actuelles.

I. BESSE-BARDOT, P. CLAIR, S. GRAFFEUIL.

325 • Décès chez les militaires français 2002-2005. Données issues de la Caisse nationale militaire de

sécurité sociale.

G. DESJEUX, C. BALAIRE, V. THÉVENIN-GARRON.

331 • De l’utilité pour les forces armées françaises d’avoir des médecins légistes militaires.

C. AGOSTINI, Y. SCHULLIAR.

341 • Fauconnerie dans l’armées de l’Air, un domaine d’action original des vétérinaires des armées.

F. DULIEU, É. LEROY, P. BRIAND, C. PERRAUDIN.

MISE AU POINT

351 • Les cataractes radio-induites. Regard sur de nouvelles données.

S. WASSILIEFF.

357 • Neuro-ophtalmologie : savoir penser à la borréliose de Lyme.

R. MACAREZ, S. BAZIN, X. BURELLE, B. CHAUDIER, B. SOULLIÉ, M. VANIMSCHOOT, C. DOT, P. OCAMICA, J.-L.

KOVALSKI, J.-M. PUYHARDY, D. LAGAUCHE, F. MAY.

368 • Quel est votre diagnostic ?

A. CIRODDE, F. JANVIER, M. BORNE, J.-L. DABAN, C. SABY, E. BATJOM, L. BRINQUIN.

ÉPIDÉMIOLOGIE

373 • Toxi-infection alimentaire collective à Clostridium prefringens chez les sapeurs pompiers de Paris

: intérêt d’une investigation même en cas de faible effectif.

A. MAYET, N. CHAI, C. BOUGHERRA, V. ROUS, G. LAGATHU, S. DURON, C. VERRET, J.-B. MEYNARD, É.

NICAND, R. MIGLIANI.

MÉMOIRE

377 • Déficits hormonaux des traumatisés crâniens : résultatas de l’étude DETRAC.

L. BORDIER, F. CEPPA, P. AZOUVY, F. GENET, F. DESOULTRAIT, O. GOASGUEN, P. HUGEUX, J. LEGUILLOUX,

MC. GOUPY, F. PETIT, D. ROGES, R. LAFAYE DE MICHEAUX, E. LAPEYRE, C. KIEFER, O. DUPUY, H. MAYAUDON,

B. BAUDUCEAU.

FAIT CLINIQUE

381 • une morsure de vipère à cornes au niveau du pouce compliquée d’une ischémie aiguë d’un

membre inférieur.

K. MOUNIR, A. BELHAJ, M. MEZIANE, S.-J. ELALAOUI, M. BAITE, L. SAFI, M. ATMANI.

289

290

CONTENTS

Pages

MEDICO-MILITARY PRACTICE

291 • Hydrazine: a topical cheminal hazard. A case of leakage from an F-16 plane.

C._MILLET, C. RENARD, E. STRAT, P. BURNAT.

297 • Urinary drug screening (cannabis, cocaine and opiates): results of the flight personnel in 2007.

C. RENARD, J.-F. PARIS, D. DELAUNE, B. HUART, J.-F. OLIVIEZ, D. CHIANEA, PH. VEST.

303 • Usefulness of hand help ultrasonography in vein thrombosis diagnosis for isolated physicians.

C. VERGEZ-LARROUGET, P. MAY, J.-M. LEBORGNE, F. ARLES, P. PRECLOUX, M. PUIDUPIN.

307 • Dental prosthetist: an essential ally for the military veterinarian for the working dog’s prosthetic

reconstitution of the fangs.

B. PENIGUEL, T. LAMOUR, J.-M. POULET, F. CICHY, PH. ULMER.

313 • Operational impact and taking over of dental diseases during overseas deployments.

M. GUINEPIN, F. DERACHE.

319 • Developing regulations statutes of the medicines made by the “Pharmacie centrale des armées”

between 2000 and 2006. New outlooks for the French armed forces.

I. BESSE-BARDOT, P. CLAIR, S. GRAFFEUIL.

325 • Deaths in french army (2002-2005). Data from « Caisse nationale militaire de sécurité sociale ».

G. DESJEUX, C. BALAIRE, V. THÉVENIN-GARRON.

331 • How useful are military forensic surgeons for the French armed forces.

C. AGOSTINI, Y. SCHULLIAR.

341 • Falconry in the air forcen an original operation for armed forces’ veterinary surgeons.

F. DULIEU, É. LEROY, P. BRIAND, C. PERRAUDIN.

PROGRESS CASE REPORT

351 • Radiation-induced cataracts. Glance at some new data.

S. WASSILIEFF.

357 • Neuro-ophtalmology: how to bear lyme borreliosis in mind.

R. MACAREZ, S. BAZIN, X. BURELLE, B. CHAUDIER, B. SOULLIÉ, M. VANIMSCHOOT, C. DOT, P. OCAMICA, J.-L.

KOVALSKI, J.-M. PUYHARDY, D. LAGAUCHE, F. MAY.

EPIDEMIOLOGY

373 • Clostridium prefringens related food poisoning outbreak among fire soldiers in Paris: investigation

is suitable despite a low population size.

A. MAYET, N. CHAI, C. BOUGHERRA, V. ROUS, G. LAGATHU, S. DURON, C. VERRET, J.-B. MEYNARD, É.

NICAND, R. MIGLIANI.

MEMORY

377 • Pituitary deficiencies after traumatic brain injury: the results of DETRAC study.

L. BORDIER, F. CEPPA, P. AZOUVY, F. GENET, F. DESOULTRAIT, O. GOASGUEN, P. HUGEUX, J. LEGUILLOUX,

MC. GOUPY, F. PETIT, D. ROGES, R. LAFAYE DE MICHEAUX, E. LAPEYRE, C. KIEFER, O. DUPUY, H. MAYAUDON,

B. BAUDUCEAU.

CLINICAL CASE REPORT

381 • A Saharan horned viper bite on the right thumb complicated by a leg acute ischemia.

K. MOUNIR, A. BELHAJ, M. MEZIANE, S.-J. ELALAOUI, M. BAITE, L. SAFI, M. ATMANI.

4ede couverture

avec l’aimable autorisation

de la société Martineau.

1re de couverture :

Morphée © MC Borne.

Pratique médico-militaire

médecine et armées, 2009, 37, 4, 291-296 291

Hydrazine: un risque chimique d’actualité.

Cas d’une fuite impliquant un aéronef de type F-16.

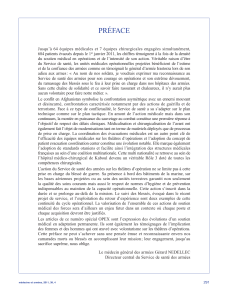

L’exposition à l’hydrazine ou à ses dérivés est un problème de santé publique car ces produits très réactifs sont

particulièrement toxiques. Ils sont utilisés dans différents domaines comme la chimie organique, l’aéronautique (avion de

chasse F16…) et l’aérospatial (fusée Ariane, navette spatiale américaine, satellites…). La contamination surtout aérienne

et cutanée conduit à des brûlures, des troubles respiratoires, rénaux, hépatiques et neurologiques. Le traitement, après une

décontamination rapide, est principalement basé sur l’administration de pyridoxine (vitamine B6) et d’un traitement

symptomatique. Après avoir décrit un incident aérien impliquant un avion de chasse de type F-16 conduisant à un risque

chimique par l’hydrazine, nous rappellerons les propriétés et la toxicité de ce produit, les mesures de protection à mettre

en œuvre et les traitements préconisés qui doivent être connus du personnel médical militaire.

Mots-clés: Aéronautique. Aérospatial. F16. Hydrazine. Méthyle hydrazine. Toxicologie.

Résumé

Exposure to hydrazine or its by-products is a public health concern because of the particular toxicity of these very

reactive agents. They are commonly used in various fields such as organic chemistry, aeronautics and even aerospace

(Ariane rocket, US rocketship, satellites…). Airway and skin are the most frequent sites concerned by the contamination,

determining burns and severe functional disorders (respiratory, renal, liver and neurological functions). After a quick

decontamination, treatment is mainly based on pyridoxine in addition to the symptomatic treatment. In the light of an air

incident implying an F16 fighter leading to a chemical threat due to hydrazine, we will recall the properties and toxicity

of this agent as well as protective actions to carry out and recommended therapy strategy which the whole medical

military staff should know.

Keywords: Aeronautics. Aerospace. F16. Hydrazine. Methyl hydrazine. Toxicology.

Abstract

Introduction

L’hydrazine et son dérivé méthylé sont des substances

chimiques très réactives. Elles sont utilisées en particulier

comme carburants dans le milieu aéronautique et spatial

mais aussi lors de synthèses chimiques dans l’industrie.

Ainsi, ils appartiennent à la liste des 21 produits reconnus

par l’Amed P6 (Allied Medical Publications) comme

toxiques chimiques industriels (1). Il est donc

indispensable que le personnel du service de santé des

armées connaisse la toxicité de ces substances ainsi que

les contres-mesures médicales à mettre en œuvre.

Celles-ci seront décrites après avoir relaté un incident

aérien survenu sur la base aérienne 102 capitaine

Guynemer de Dijon Longvic (BA 102).

Incident aérien du 7 juin 2006

Le 7 juin 2006 à 16 h 42, les moyens de secours de

la BA 102 sont mis en alerte pour un avion de chasse de

la Force aérienne Belge de type F-16 qui présente un

C. MILLET, médecin principal, C. RENARD, pharmacien en chef, professeur

agrégé du Val-de-Grâce. E STRAT, sergent chef, pompier de l’armée de l’Air.

P. BURNAT, pharmacien chef des services, professeur agrégé du Val-de-Grâce.

Correspondance: C. MILLET, service médical, Base Aérienne 102, BP 90102 –

21093 Dijon Cedex 9

C. Millet a, C. Renard b, E. Strat c,P. Burnat d.

a

Service médical, Base Aérienne 102, BP 90102 – 21093 Dijon Cedex 9.

b

Service de biochimie toxicologie clinique, HIA PERCY, BP 406 – 92141 Clamart Cedex.

c

Escadron de sécurité incendie et de sauvetage, Base aérienne 102, BP 90102 – 21093 Dijon Cedex 9.

d

Service de biochimie toxicologie clinique, HIA BÉGIN, 69 avenue de Paris – Saint Mandé Cedex.

Article reçu le 1

er

décembre 2008, accepté le 14 juin 2009.

HYDRAZINE : A TOPICAL CHEMINAL HAZARD. A CASE OF LEAKAGE FROM AN F-16 PLANE.

problème technique en vol nécessitant le déclenche-

ment de son Emergency Power Unit (EPU). Le risque

chimique est immédiatement pris en compte car

l’EPU fonctionne grâce au mélange H70 (solution

aqueuse d’hydrazine à 70 %) (fig. 1, 2).

L’avion une fois posé, est dirigé vers une aire de parking

prédéfinie dans les consignes de sécurité (emplacement

le plus éloigné de la zone vie et de la zone technique de la

base aérienne). Il est suivi par l’ensemble des secours

aéronautiques qui se positionnent à 35 mètres, vent dans

le dos. Le périmètre de sécurité pour le personnel non

habilité est de 100 mètres minimum. Le chef des secours

et le chef d’agrès, équipés de combinaisons de protection

chimique et d’appareils respiratoires isolants (ARI)

calent l’avion et l’inspectent. Ils constatent (fig. 3):

– l’utilisation de l’EPU grâce au témoin de

fonctionnement (noir et gris argenté) ;

– l’absence de fuite d’H70 dans le fuselage grâce au

témoin de fuite interne (pastille orange).

Avec l’accord du pilote, la goupille de sécurité est

insérée dans son logement afin de neutraliser l’EPU. Le

chef des secours demande la coupure du moteur au pilote

pour procéder au test de vapeur d’H70 au niveau de

l’échappement de l’EPU. Ce test s’effectue à l’aide d’une

pompe à main de marque Dräger utilisée avec des tubes

réactifs colorés spécifiques de l’hydrazine. Le test se

révèle positif : il existe un risque de contamination du

pilote lors de sa sortie du cockpit par ce toxique. Le pilote

en est informé par l’intermédiaire d’un panneau de

couleur rouge. Il reste à bord sous oxygène 100 % grâce à

une réserve située dans une bouteille à droite du siège

éjectable et annonce alors une heure d’autonomie. Un

quart d’heure plus tard un deuxième test est effectué,

toujours positif. Le pilote, ne supportant plus la chaleur

292 c. millet

Figure 2. Avion F-16, localisation du générateur de secours.

Figure 1. Configuration de l’avion F16 et de son armement.

dans le cockpit, sort à sa demande de l’avion, à l’aide d’un

masque branché sur un appareil respiratoire isolant (ARI)

d’un sauveteur. Le pilote est ensuite pris en charge par le

service médical de la base. L’interrogatoire ne retrouve

aucun signe d’exposition et l’examen clinique est

strictement normal. Le pilote n’ayant été contaminé ni

par les vapeurs, ni par le liquide, il est décidé de ne pas

pratiquer de bilan complémentaire.

Trois autres tests seront réalisés tous les quarts

d’heure. Le cinquième test étant négatif, l’avion est tracté

en zone dégagée du parking militaire. À 18 h 42, un

périmètre de sécurité est mis en place autour de l’avion:

l’intervention est terminée.

Proprietés physicochimiques

L’hydrazine anhydre (H2N-NH2) est un liquide incolore,

hygroscopique, fumant à l’air et présentant une odeur

aminée ou ammoniacale avec un seuil olfactif à 3,7 ppm

(parties par million). Son point de fusion est de 2 °C et

d’ébullition à la pression atmosphérique de 113,5 °C. La

température d’auto-inflammation est de 270 °C. A partir

de 23 °C l’hydrazine se décompose sous l’action de la

chaleur et des UV en azote, ammoniac et hydrogène.

Cette température peut être abaissée par la présence,

surtout lorsqu’ils sont à l’état pulvérulent, de catalyseurs

comme le platine, le fer, le nickel, le cuivre, le cobalt, le

molybdène et leur oxydes (2).

Avec l’eau, l’hydrazine à 70 % forme l’hydrazine

monohydratée qui est un liquide alcalin. C’est une base

légèrement plus faible que l’ammoniaque qui forme avec

les acides, des sels dont certains sont explosifs (nitrates,

chlorates, perchlorates, etc.).

L’hydrazine possède un puissant pouvoir réducteur,

particulièrement en milieu alcalin, et s’oxyde à l’air

à température ambiante. La majorité des oxydants

(acide nitrique, peroxyde d’hydrogène, chlorates,

permanganates, etc.) réagissent avec elle de manière

brutale avec des risques d’explosion.

Cette très forte réactivité fait que l’hydrazine doit

être conservée à l’abri de l’air sous azote dans des

récipients très propres exempts de catalyseurs

métalliques potentiels (acier inoxydable à faible teneur

en molybdène, aluminium, titane, etc.).

Utilisations de l’hydrazine

Les dérivés les plus utilisés sont l’hydrazine, l’hydrate

de méthylhydrazine et l’Aérozine 50 (mélange à parties

égales d’hydrazine et de 1, 1- diméthyl hydrazine).

Aéronautique et spatial

L’hydrazine produit lors de sa décomposition une

réaction très exothermique avec dégagement d’une

quantité très importante de gaz utilisé pour la propulsion.

Cette réaction est particulièrement rapide et puissante

mais facilement modulable sur les engins spéciaux.

C’est un monergol qui a la propriété de ne pas nécessiter

de comburant.

En aéronautique l’hydrazine est retrouvée dès 1944

dans le premier avion-fusée allemand, le Messerschmitt

Me163B ou Komet. L’hydrazine sous le nom de B-Stoff,

est associée au méthanol et au peroxyde d’hydrogène

T-Stoff dans une fusée Walter HWK 509A-2 à 1 700 kg

de combustible liquide. Le caractère très instable du

système de propulsion s’est traduit par de très nombreux

accidents et une utilisation opérationnelle limitée.

Aujourd’hui l’hydrazine sert de carburant pour les

générateurs de secours (EPU) des avions de chasse F-16.

Ce générateur permet de maintenir l’avion en vol en cas

de défaillance du circuit électrique, hydraulique ou en cas

d’arrêt du moteur. Le pilote bénéficie ainsi d’une petite

autonomie lui permettant de regagner une piste

d’atterrissage. En dehors des États-Unis (vol initial en

1974) cet avion a été vendu à de nombreuses armées de

l’air dans le monde (une vingtaine de pays) dont en

Europe : Belgique, Italie, Danemark, Grèce, Norvège,

Pays-Bas, Roumanie et Portugal. Cet avion construit en

très grand nombre, verra le 5 000eexemplaire sortir

prochainement d’usine. Sur la dernière décennie, on

compte une moyenne de deux crashs par mois dans le

monde, et d’une intervention par semaine sur un F-16

effectuée par les moyens de secours.

Dans le domaine spatial européen, l’étage à propergols

stockables de la fusée Ariane 5 contient 3,5 tonnes de

monométhylhydrazine (MMH) [(CH3)-NH-NH2] pour la

satellisation de la charge utile. La navette spatiale

américaine utilise, après la première phase qui permet

l’arrivée dans l’espace, des moteurs localisés près de la

dérive. Ils fonctionnent avec un mélange d’hydrazine et

de peroxyde d'azote. Son principal avantage est sa

fiabilité car il brûle spontanément dès qu'il est injecté

dans la chambre de combustion. L’hydrazine est aussi

utilisée dans les moteurs auxiliaires de la navette spatiale

américaine pour assurer les petites corrections orbitales.

Cette présence d’hydrazine conduit notamment à des

précautions particulières et préventives lors des

atterrissages sur le site de secours en France.

L’hydrazine équipait les capsules Apollo, le module

lunaire et équipe aujourd'hui les satellites dans les

moteurs à faible poussée pour permettre leur

positionnement. Il n’y a pas besoin de mise à feu car

l’hydrazine est un monergol: elle réagit d’elle-même et la

réaction dure aussi longtemps que le produit est libéré et

s’arrête dès la fin de l’émission ce qui permet des

293

hydrazine : un risque chimique d’actualité. cas d’une fuite impliquant un aéronef de type f-16

Figure 3. Description schématique de la procédure de secours mise en œuvre.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

1

/

96

100%