consentement eclaire du patient devant beneficier d`un abord pour

Site UCV

FICHES D’INFORMATION AUX MALADES

Volume I

1. ANEVRISME DE L’AORTE ABDOMINALE

2. ANGIOPLASTIE ILIAQUE

3. CHIRURGIE CAROTIDIENNE

4. INFORMATION PRÉOPÉRATOIRE PONTAGE FEMORO-POPLITE

5. INFORMATION CONCERNANT LES PATIENTS AVANT

REVASCULARISATION RENALE

6. SYMPATHECTOMIE LOMBAIRE

7. CHIRURGIE DES VARICES DES MEMBRES INFERIEURS

8. INFORMATION AVANT ABORD POUR EPURATION EXTRA-RENALE

2

1.ANEVRISME DE L’AORTE ABDOMINALE

Madame, Monsieur,

Les examens ont permis de mettre en évidence une dilatation importante de l’aorte

abdominale (anévrisme) qui nécessite une intervention chirurgicale. Afin de prendre une

décision en toute connaissance de cause, vous devez être informé(e) des risques encourus et

des suites normalement prévisibles de l’intervention. Le Chirurgien et le Médecin

Anesthésiste vous rencontreront en consultation préopératoire et vous expliqueront le

déroulement de cette intervention. Cette fiche vous aidera à vous préparer à l’intervention.

QUE DEVEZ-VOUS SAVOIR SUR CETTE MALADIE ?

L’anévrisme de l’aorte abdominale est une maladie de la paroi artérielle, responsable d’une

augmentation progressive du diamètre et d’une fragilité de la paroi, qui survient

essentiellement à partir de la soixantaine. Jusqu’au début des années 80, on considérait que

ces anévrismes étaient essentiellement liés au développement de l’athérosclérose et donc en

rapport avec les facteurs de risque cardio-vasculaire (tabac, hypertension artérielle,

cholestérol...). Des données récentes témoignent du rôle de facteurs génétiques qui

précipiteraient l’évolution de cette maladie. Malgré l’existence de formes familiales, le

marqueur génétique n’a pas encore été localisé.

Les anévrismes de l’aorte étant le plus souvent asymptomatiques, le diagnostic peut être fait

dans plusieurs circonstances :

- Fortuitement au cours d’un examen clinique (masse abdominale battante) ou radiologique

(échographie, scanner) réalisé pour une autre pathologie.

- Au cours du bilan d’une artérite des membres inférieurs ou chez les sujets à haut risque.

- A l’occasion d’une complication aiguë (embolie, rupture +++).

EXISTE T ’ IL UNE ALTERNATIVE AU TRAITEMENT CHIRURGICAL ?

La place du traitement médical est restreinte. La correction des facteurs de risque cardio-

vasculaire est nécessaire (arrêt du tabac, règles hygiéno-diététiques). Certaines équipes ont

proposé, de façon empirique, l’utilisation de traitement médical (bêtabloquant) afin de ralentir

l’évolution des anévrismes. L’efficacité de ce traitement n’est pas démontrée.

Le taux moyen de croissance des anévrismes est estimé à environ 10 % par an. L’extrême

gravité de la rupture (80 % de mortalité) justifie le traitement chirurgical des anévrismes

dont le diamètre est supérieur à 5 cm.

QUELLES SONT LES MODALITES DE L’INTERVENTION CHIRURGICALE ?

L’intervention est toujours précédée d’un bilan morphologique de l’anévrisme par un scanner

abdominal et une artériographie. La consultation avec le médecin anesthésiste permet

également de déterminer d’éventuelles explorations cardiaques (échographie, scintigraphie,

coronarographie) ou respiratoires à réaliser avant l’intervention.

L’intervention est pratiquée sous anesthésie générale. Le principe de base de l’intervention

consiste à exclure la poche anévrismale de la circulation sanguine.

Le traitement classique ou « mise à plat - greffe » date des années 60. Il comporte

l’ouverture de l’abdomen et l’implantation d’une prothèse tubulaire ou bifurquée en polyester

(Dacron) à la place de la zone anévrismale. Ce pontage prothétique peut être prolongé sur les

artères iliaques ou fémorales en fonction de l’extension de l’anévrisme. Cette intervention

nécessite un bon état général et l’absence de pathologie grave (cardiaque +++). La durée

d’hospitalisation varie de 8 à 15 jours, dont 24h minimum, en unité de Soins Intensifs.

Le traitement endovasculaire, plus récent, consiste à introduire par les artères fémorales,

une prothèse comprimée dans une gaine. Cette endoprothèse est déployée sous contrôle

3

radiologique dans l’aorte abdominale afin de couvrir la totalité de l’anévrisme. La durée

moyenne de l’hospitalisation est de 5 jours.

QUELS SONT LES ACCIDENTS ET INCIDENTS POSSIBLES AU COURS DE

L‘INTERVENTION ?

En dépit de tout le soin apporté, il peut se produire au cours de l’intervention, dans de rares

cas, des incidents qui sont pour la plupart aussitôt identifiés et traités. Il peut s’agir :

- Plaies des vaisseaux de voisinage (veine cave inférieure, veines iliaques), responsables

d’hémorragies importantes. Elles peuvent nécessiter une transfusion de produits sanguins.

- La conversion chirurgicale (chirurgie classique) en cas d’endoprothèse (0-15 %), est

proposée, soit en cas d’impossibilité de « monter » l’endoprothèse, soit en cas de rupture

artérielle. Elle devient de plus en plus rare avec l’amélioration du matériel et le respect

d’indications strictes.

- Accidents d’anesthésie : ils sont exceptionnels. Une information spécifique vous sera

délivrée au cours de la consultation préopératoire.

QUELLES COMPLICATIONS PEUVENT SURVENIR APRES L’INTERVENTION ?

- Hémorragie : elle survient essentiellement dans les 48 premières heures et peut rendre

indispensable une transfusion et une réintervention chirurgicale rapide.

- Ischémie aiguë et embolies artérielles sont la conséquence de l’obstruction du pontage ou de

la mobilisation du dépôt de caillots situés dans la poche anévrismale. Dans les cas extrêmes,

cela peut aboutir à une amputation de tout ou une partie des membres inférieurs.

- Insuffisance rénale aiguë, le plus souvent conséquence de complications multiples

(hémorragie, ischémie), elle peut nécessiter le recours, le plus souvent provisoire, à

l’hémodialyse (rein artificiel). Il s’agit parfois de l’aggravation d’une insuffisance rénale

préexistante.

- Insuffisance respiratoire aiguë, en rapport avec la décompensation d’une atteinte

respiratoire antérieure (bronchite chronique) ou avec la survenue d’une complication

infectieuse (pneumopathie, surinfection bronchique). Elle peut prolonger la durée de la

ventilation assistée et donc le séjour en Réanimation.

- Infarctus intestinal, le plus souvent localisé à la partie terminale du colon gauche,

vascularisée par l’artère mésentérique inférieure. Ce risque est minimisé par le respect d’une

tactique chirurgicale rigoureuse.

- Complications cardiaques, dominées par le risque d’infarctus du myocarde. Ces complications

justifient la réalisation d’un bilan préopératoire (échographie, scintigraphie, coronarographie)

à la recherche d’une atteinte coronarienne sévère, qui devrait être traitée avant la chirurgie

aortique.

- Phlébite et embolie pulmonaire : le risque est faible, prévenu par la prescription

systématique d’un traitement anticoagulant.

- La mortalité globale varie de 3 à 7 % pour la chirurgie classique, dans les publications

internationales.

A distance, les résultats de la chirurgie classique sont bons. Des problèmes de fragilité de la

paroi abdominale (éventration), de troubles sexuels (éjaculation rétrograde) et d’évolutivité

de la pathologie anévrismale peuvent survenir et justifient une surveillance régulière de tous

les opérés.

Dans l’état actuel des connaissances, en raison de l’incertitude sur le devenir à long terme des

endoprothèses aortiques, un suivi régulier (3 mois, tous les six mois) est impératif. Le risque

essentiel est représenté par la persistance ou l’apparition de « fuites » (5 – 40 %) en rapport

avec une mauvaise étanchéité de la prothèse ou avec la persistance d’artères alimentant

l’anévrisme (lombaires, mésentérique). Ces fuites doivent être dépistées et traitées car elles

risquent de contribuer à l’évolutivité de l’anévrisme (rupture).

4

Au cours d’un entretien avec le Docteur .........................................., je reconnais avoir reçu des

informations claires et détaillées sur la nature et le déroulement de l’intervention chirurgicale

programmée. J’ai été prévenu des risques particuliers et des complications possibles de cette

intervention.

Nom : Date :

Prénom : Signature :

5

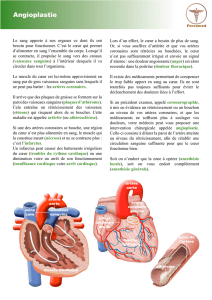

2. ANGIOPLASTIE ILIAQUE

Madame, Monsieur,

Les examens ont montré un rétrécissement important de votre artère iliaque qui nécessite

une intervention chirurgicale. Afin de prendre une décision en toute connaissance de cause,

vous devez être informé des risques encourus et des suites normalement prévisibles de

l’intervention. Le chirurgien et le médecin anesthésiste vous rencontreront en consultation

préopératoire et vous expliqueront le déroulement de cette intervention. Cette fiche vous

aidera à vous préparer à l’intervention.

A QUOI SERT L’ARTERE ILIAQUE ?

L’artère iliaque est l’artère nourricière principale du membre inférieur. Elle se situe

profondément, au niveau de l’abdomen, sous l’ombilic, juste devant les os du bassin. Elle se

prolonge par l’artère fémorale au niveau du pli de l’aine.

Dans la majorité des cas, lorsqu’une artère se sténose (rétrécit), progressivement le réseau

de suppléance se développe et assure une oxygénation normale du membre. Au cours d’un

effort (marche, course), les besoins musculaires augmentent et nécessitent un apport sanguin

supplémentaire qui ne peut être fourni lorsque l’artère est rétrécie.

QUELLE LESION EST A L’ORIGINE DU RETRECISSEMENT DE L’ARTERE ILIAQUE ?

La maladie athéromateuse est à l’origine de la majorité des lésions artérielles. La plaque

athéromateuse consiste en une accumulation dans la paroi de l’artère de lipides (graisses), de

glucides (sucres), de tissus fibreux et de dépôts calcaires. Cette plaque peut se compliquer en

se fracturant à l’intérieur de l’artère ce qui peut entraîner soit une embolie soit une

thrombose de l’artère. Ces plaques athéromateuses se développent préférentiellement au

niveau des bifurcations en raison des turbulences du flux sanguin. La maladie athéromateuse

est favorisée par les facteurs de risque cardio-vasculaire : tabac, hypertension artérielle,

anomalies lipidiques (cholestérol), diabètes.

COMMENT SE TRADUIT UNE STENOSE ILIAQUE ?

La sténose iliaque peut être asymptomatique et découverte au cours d’un examen médical

systématique par votre médecin généraliste ou par un médecin spécialiste (angiologue,

cardiologue).

Les manifestations cliniques (artérite) sont liées au degré de rétrécissement de l’artère et

sont classées en deux stades de gravité croissante :

- Douleurs d’effort : Douleur à type de crampe ou de sensation de fatigue de certains groupes

musculaires (fesse, cuisse, mollet), déclenchée par l’exercice physique et disparaissant au

repos. Cette douleur survient à la marche, jamais au repos ou à la station debout. Il peut

également s’agir de sensation de serrement, de torsion, de brûlures ou un simple

engourdissement du membre. La distance parcourue avant la survenue de la douleur

(périmètre de marche) peut varier de moins de quelques mètres à plus de 500 mètres et

constitue un bon indice de sévérité de la maladie.

- Douleurs de repos : Il s’agit de douleurs nocturnes intenses, souvent intolérables, siégeant au

niveau des extrémités (orteils, pieds) qui sont froides. Ces douleurs obligent le patient à

laisser pendre la jambe hors du lit et cèdent alors très progressivement. Elles traduisent un

degré plus avancé de la maladie et imposent un avis médical urgent avant la survenue d’ulcères

ou de gangrène.

Dans de rares cas, la sténose iliaque peut être diagnostiquée au cours du bilan de troubles

sexuels (difficultés d’érection).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

1

/

27

100%