Lire l'article complet

MISE AU POINT

12 | La Lettre du Rhumatologue • No 397 - décembre 2013

Regard sur le surpoids

et l’obésité

A critical look at obesity

A. Avignon*

* Département des maladies méta-

boliques, hôpital Lapeyronie, CHRU de

Montpellier ; université Montpellier-I,

EA4202 ; Inserm, ERI25, “Muscle et

pathologies”, Montpellier.

L

a prévalence du surpoids et de l’obésité ne cesse

d’augmenter à travers la planète et l’obésité

constitue à l’heure actuelle l’un des problèmes

de santé les plus importants à l’échelle mondiale.

Au même titre que la lutte contre le tabagisme et

l’alcoolisme, la lutte contre l’obésité est devenue

une priorité de santé publique. En France, le lan-

cement d’un “plan contre l’obésité” en juin 2010

par le Président de la République pour renforcer la

recherche, la prévention et la prise en charge de

l’obésité témoigne de la prise de conscience du pro-

blème par les pouvoirs publics. La gravité de l’obé-

sité tient à son retentissement sur l’ensemble des

organes, conduisant à de nombreuses complications

au premier plan desquelles se situent, au côté des

maladies cardiovasculaires, du diabète et de cer-

tains cancers, les troubles musculo-squelettiques.

Ainsi, tout médecin, quelle que soit sa spécialité, se

retrouve de façon quotidienne confronté à la prise

en charge de personnes présentant un excès de

poids qui joue un rôle causal ou aggravant dans sa

pathologie (douleurs articulaires, dyspnée, diabète,

hypertension artérielle, etc.). Perdre du poids fera

alors partie intégrante du traitement. Mais comment

guider le patient pour qu’il parvienne à cet objectif

sans se limiter à une simple injonction à la perte

de poids, dont les conséquences sont parfois plus

délétères que bénéfi ques ? Dans cet article, nous

essayerons essentiellement d’analyser la place que

doit tenir le médecin “non nutritionniste” face à un

patient présentant un excès de poids.

Défi nitions

Le surpoids et l’obésité sont défi nis par l’Organi-

sation mondiale de la santé (OMS) [1] comme une

accumulation anormale ou excessive de graisse

corporelle qui peut nuire à la santé. L’indice de

masse corporelle (IMC) est couramment utilisé

dans les populations et chez les individus adultes

pour estimer le surpoids et l’obésité. Il correspond

au poids divisé par le carré de la taille, exprimé

en kg/ m2.

L’OMS défi nit le surpoids comme un IMC égal ou

supérieur à 25 kg/m

2

et l’obésité comme un IMC égal

ou supérieur à 30 kg/m2. On distingue l’obésité de

grade I ou modérée (30 ≤ IMC ≤ 34,9 kg/m2), l’obé-

sité de grade II ou sévère (35 ≤ IMC ≤ 39,9 kg/m

2

) et

l’obésité de grade III ou extrême (IMC ≥ 40 kg/m

2

).

Ces seuils servent de repères pour une évaluation

individuelle, mais il est en fait avéré que le risque

de maladies chroniques augmente progressivement

avec l’IMC et ce, avant même d’atteindre le seuil

de 25 kg/m2.

La répartition corporelle des graisses est un facteur

important du risque de complication cardio-

métabolique. On oppose ainsi les obésités avec

une prépondérance de la graisse sous-cutanée

et celles où la graisse s’accumule préférentiel-

lement au niveau abdominal, périviscéral. C’est

cette dernière qui conditionne le risque cardio-

métabolique. Les techniques sophistiquées et coû-

teuses – scanner, IRM, DEXA – permettent une

évaluation précise de la répartition des graisses.

En pratique clinique courante, on se limitera à

la simple évaluation du tour de taille mesuré à

l’horizontale (sans nécessairement passer par

l’ombilic), à mi-distance entre le bord inférieur

des côtes et le bord supérieur de la crête iliaque.

On peut retenir 2 niveaux de seuil pour le tour

de taille, définissant une augmentation modérée

ou importante du risque cardiométabolique. Pour

les populations européennes, ces seuils sont de

80 et 88 cm chez la femme et de 94 et 102 cm

chez l’homme (2).

Points forts

La Lettre du Rhumatologue • No 397 - décembre 2013 | 13

Le surpoids et l’obésité

en quelques chiffres

D’après les estimations mondiales de l’OMS pour

l’année 2005, environ 1,6 milliard d’adultes (âgés

de 15 ans et plus) étaient en surpoids et au moins

400 millions d’adultes étaient obèses ; les prévisions

de l’époque pour 2015 étaient de quelque 2,3 mil-

liards d’adultes en surpoids et plus de 700 millions en

situation d’obésité. Au moins 20 millions d’enfants

de moins de 5 ans avaient un surpoids en 2005.

En France, depuis 1997, l’étude ObÉpi-Roche

apprécie tous les 3 ans la prévalence du surpoids

et de l’obésité, afi n d’évaluer son évolution dans

la population âgée de 18 ans et plus. La dernière

enquête, de 2012 (3), fait état de 32,3 % de Français

adultes de 18 ans et plus en surpoids et de 15 %

en situation d’obésité. Après des années de forte

augmentation, une tendance à la stabilisation de la

prévalence de l’obésité semble apparaître au cours

de ces dernières années. En effet, par rapport à la

prévalence estimée en 2009 (14,5 %), la prévalence

en 2012 (15 %) représente une augmentation rela-

tive du nombre d’obèses dans la population limitée

à 3,4 %. Cette augmentation est signifi cativement

inférieure à celle des années précédentes, qui avait

été de 18,8 % entre 1997 et 2000, de 17,8 % entre

2000 et 2003, de 10,1 % entre 2003 et 2006 et de

10,7 % entre 2006 et 2009. Le nombre de personnes

obèses en France en 2012 est ainsi estimé à environ

6 922 000, ce qui correspond à 3 356 000 personnes

supplémentaires par rapport au chiffre de 1997. La

prévalence de l’obésité est plus élevée chez les

femmes (15,7 % versus 14,3 % chez les hommes ;

p < 0,01). L’Étude nationale Nutrition-Santé (ENNS)

de 2006 (4), menée chez des adultes âgés de 18 à

74 ans, retrouve une prévalence supérieure aussi bien

pour l’obésité (16,9 %) que pour le surpoids (32,4 %)

comparativement aux 13,1 % et 30,6 % des chiffres

d’ObÉpi 2006. La méthodologie des 2 études était

différente (poids et taille déclaratifs dans ObÉpi,

et mesurés dans l’ENNS), ce qui peut expliquer

la discordance des résultats, qui reste cependant

modérée. Dans les 2 études, la prévalence de l’obé-

sité augmentait avec l’âge pour atteindre 24,0 % des

hommes et 24,1 % des femmes entre 55 et 74 ans

dans l’ENNS. Enfi n, la prévalence et l’augmentation

de l’obésité sont plus importantes dans les catégo-

ries socio professionnelles inférieures et sont inver-

sement proportionnelles au niveau d’instruction.

La prévalence de l’obésité est ainsi de 24,5 % pour

un niveau d’instruction primaire et de 7,3 % pour

un niveau de troisième cycle universitaire dans

ObÉpi 2012. Ces chiffres témoignent de l’importance

du problème, même si nous restons pour l’instant

bien loin des valeurs retrouvées aux États-Unis, où

69 % de la population atteignaient ou dépassaient

la barre des 25 kg/m2 d’IMC, avec 35,5 % d’obèses

(IMC > 30 kg/ m2) en 2009-2010 (5).

L’obésité, une maladie

L’obésité est-elle une maladie ? La question peut

sembler triviale, mais elle reste d’actualité, comme

le montrent les récents débats qu’elle a suscités au

sein de l’Association médicale américaine (AMA) [6].

Sans entrer dans ce débat, 2 arguments peuvent

soutenir l’idée que l’obésité est bien une maladie.

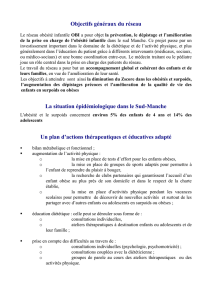

Le premier est celui des complications qu’elle induit.

Celles-ci touchent absolument tous les organes

(fi gure, p. 14) et conduisent à une altération de

la qualité de vie. Il ne faut pas non plus oublier les

complications psychosociales, avec un plus grand

nombre de dépressions, des revenus inférieurs et

une discrimination à l’embauche et dans le monde

du travail. La personne obèse passe fréquemment

pour un “bon vivant” dont l’attention est tournée

vers les autres, mais vit le plus souvent un calvaire

et souffre souvent de dépression. Les conséquences

économiques sont importantes, avec des coûts de

santé multipliés par 2 à 3 par rapport aux personnes

de poids normal et jusqu’à 10 à 12 pour les obésités

extrêmes (IMC > 40 kg/m2).

La deuxième raison pour laquelle l’obésité peut

être considérée comme une maladie est celle de

son étiologie. Conformément à la première loi de la

thermodynamique, qui nous rappelle que l’énergie

ne peut être ni créée ni détruite, l’accumulation de

graisse – dont chaque gramme représente 9 kcal –

ne peut résulter que d’un déséquilibre de la balance

énergétique, avec des prises caloriques dépassant

les dépenses énergétiques. Bien sûr, à ce niveau, il

est très facile de franchir le pas et de culpabiliser nos

»

Près de 50 % de la population présente une surcharge pondérale. Tout médecin est donc confronté à

des patients en surpoids ou obèses.

»La physiopathologie de l’obésité est complexe et fait entrer en jeu de nombreux mécanismes : prendre

du poids, ce n’est pas simplement manger trop par manque de volonté !

»Tout médecin doit savoir repérer les patients dont l’état justifie une prise en charge pondérale ; il doit

également savoir les orienter vers les filières adaptées.

»

Le médecin doit accueillir avec respect la personne obèse et éviter les “injonctions à maigrir” sans

accompagnement.

Mots-clés

Obésité

Surpoids

Diagnostic

Prise en charge

Accompagnement

Highlights

»

Nearly 50% of the popula-

tion is overweight. Thus, every

physician is confronted with

patients who are overweight

or obese.

»

The pathophysiology of

obesity is complex and brings

into play many mechanisms;

gaining weight is not just over-

eating and lack of will!

»

A physician must be able to

identify patients who should be

recommanded to lose weight;

he should also be able to guide

the patients through the avail-

able ressources.

»

Physicians must accept obese

patients with respect and avoid

discriminating against obese

people.

Keywords

Obesity

Overweight

Diagnosis

Care

Support

Regard sur le surpoids etl’obésité

MISE AU POINT

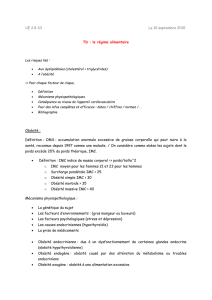

Figure. Principales complications de l’obésité.

Maladies pulmonaires

• Syndrome des apnées du sommeil

• Syndrome d’hypoventilation

Maladies hépatiques

• Stéatose

• Stéatohépatite

• Cirrhose

Lithiases vésicales

Maladies gynécologiques

• Troubles des règles

• Syndrome des ovaires polykystiques

• Infertilité

Ostéoarthrite

Peau

Goutte

Hypertension

intracrânienne idiopathique

AVC

Cataracte

Maladies coronariennes

Diabète

Dyslipidémie

Pancréatites

Cancers

• Sein, utérus, col

• Côlon, œsophage, pancréas

• Rein, prostate

Phlébites

Stase veineuse

14 | La Lettre du Rhumatologue • No 397 - décembre 2013

patients en les rendant responsables de ce déséqui-

libre énergétique dû à la faiblesse et/ ou au manque

de volonté. Prendre ce raccourci, ce qui est trop fré-

quemment le cas, y compris de la part des méde-

cins, revient à négliger les mécanismes complexes

de régulation de la balance énergétique. Si le poids

corporel est bien déterminé par l’environnement

dans lequel nous vivons, et en particulier par notre

alimentation et par l’activité physique, l’inter action

avec le capital génétique est majeure. Les études de

jumeaux ont en effet permis de montrer que l’héri-

tabilité (fraction de la variance phénotypique totale

d’un caractère quantitatif attribuable aux gènes

dans un environnement particulier) des mesures

de l’adiposité est plus élevée que pour la plupart

des autres maladies complexes. Les estimations

de l’héritabilité vont ainsi de 50 à 70 % pour l’IMC

et de 71 à 86 % pour la composition corporelle

et la répartition des graisses (7). Les systèmes de

contrôle qui régulent le poids corporel sont nom-

breux et complexes. L’hypothalamus joue un rôle

important, en intégrant d’une part des signaux bio-

logiques provenant notamment du tissu adipeux, et

d’autre part des signaux cognitifs. Cette intégration

implique un ensemble complexe de neuropeptides

et neurotransmetteurs ainsi que différents circuits

qui régulent d’une part l’appétit et d’autre part

l’apport et la dépense énergétique. L’existence d’un

génotype dit “économe” est de plus en plus admise

et rend ainsi certaines personnes plus sensibles

que d’autres à notre environnement obésogène.

Nous connaissons d’ailleurs tous des personnes

qui “mangent comme quatre” et restent minces,

alors que d’autres passent leur temps à contrôler

leurs rations tout en continuant à prendre du poids.

Enfi n, dans les mécanismes physiopathologiques

de l’obésité, il convient de ne pas négliger les fac-

teurs épigénétiques, dont l’importance a été bien

démontrée au cours des dernières années. Le terme

“épigénétique” désigne les changements d’expres-

sion des gènes survenant en l’absence de mutation

de l’ADN, par un remodelage de la chromatine, de

manière durable. Elles sont potentiellement réver-

sibles mais peuvent parfois se “verrouiller” si cer-

tains états persistent dans le temps. Ainsi, on sait

actuellement que le fœtus s’adapte aux altérations

MISE AU POINT

Regard sur le surpoids etl’obésité

La Lettre du Rhumatologue • No 397 - décembre 2013 | 17

du métabolisme intra-utérin (restriction ou excès

d’apports), mais aussi à la présence de toxiques

ou polluants atmosphériques (tabac), grâce à des

réponses adaptatives qui engendrent des modifi ca-

tions défi nitives au niveau de l’expression des gènes

de certains organes, conférant une susceptibilité à

des maladies comme l’obésité et le diabète à l’âge

adulte (8). Enfi n, les travaux de la dernière décennie

ont également mis en exergue le rôle fondamental

joué par le microbiote intestinal dans la régulation

de la masse corporelle. D’après les travaux menés

sur des souris à microbiote contrôlé, il semble que la

présence d’un microbiote favorise la vascularisation

entourant l’intestin grêle (angiogenèse), permette

une meilleure digestion des résidus alimentaires et

stimule l’assimilation des lipides (9).

Le médecin face à la personne

en situation d’obésité

L’obésité commune, excluant les obésités dites “syn-

dromiques”, est donc en grande partie expliquée

par une interaction entre terrain génétique et envi-

ronnement. De même que nos gènes ne dépendent

pas de nous, nous ne sommes pas plus responsables

d’une grande partie de notre environnement (urba-

nisation, modes de transport, publicité, qualité des

aliments à disposition, etc.). Il ne saurait donc être

question de rendre les personnes obèses coupables

de leur condition. Pourtant, c’est là une attitude très

courante chez les médecins, et ce, quelle que soit

leur spécialité (10). Sur une enquête que nous avons

réalisée en 2005 auprès de plus de 700 médecins

généralistes de la région Languedoc-Roussillon (11),

73 % d’entre eux reconnaissaient qu’il existe une

attitude négative envers les personnes obèses de

la part des personnels de santé. Plus d’un tiers des

participants déclarait que les patients manquent

de motivation et sont peu compliants et un autre

tiers disait ne pas avoir de succès dans la prise en

charge des problèmes pondéraux. Enfi n, moins de

50 % des médecins reconnaissent la nécessité de

suivre les patients durant plusieurs années. Tous ces

éléments témoignent du caractère frustrant pour

les médecins de la prise en charge de la personne

obèse, conduisant souvent à une déconsidération

et à une culpabilisation des patients.

La reconnaissance de l’obésité comme maladie chro-

nique nous oblige pourtant bien à reconnaître la

nécessité d’accompagner nos patients tout au long

des années et sans relâche, comme nous le faisons

pour toutes les autres pathologies chroniques.

Qui prendre en charge

pour un problème pondéral ?

Sur le plan de la santé publique, il n’y a aucun doute :

des efforts doivent être faits pour maintenir la plus

grande proportion possible de la population en

dessous d’un IMC de 25 kg/ m

2

de façon à réduire

l’incidence des maladies chroniques. Cet objectif de

prévention dépend essentiellement de notre envi-

ronnement et relève donc avant tout des pouvoirs

publics et non du domaine du soin médical.

En tant que médecins cliniciens, c’est à l’individu

que nous nous adressons pour le soigner, dans le

respect de son autonomie et de sa volonté. Or, trop

souvent, que nous soyons omnipraticiens ou spécia-

listes, nous demandons à nos patients de maigrir,

certes dans le but de leur éviter une complication,

qu’elle soit articulaire, métabolique, respiratoire ou

autre, mais sans réellement leur proposer d’accom-

pagnement thérapeutique. Cette approche s’appa-

rente à une “injonction à maigrir” : vous avez mal au

genou, vous avez mal au dos, vous êtes essouffl é(e),

vous avez du diabète, la solution est simple : vous

n’avez qu’à maigrir ! En pratiquant ainsi, nous ren-

voyons nos patients à une responsabilité indivi-

duelle, sous-entendant qu’ils n’ont qu’à faire preuve

d’un peu de volonté et à se montrer responsables

en mangeant moins. Mais c’est là négliger la com-

plexité de la problématique obésité et, quelque part,

refuser de faire l’aveu de notre propre impuissance,

ne sachant pas nous-mêmes comment accompa-

gner le patient. En pratiquant ainsi, nous ne faisons

qu’ajouter la souffrance psychologique à la souf-

france liée au poids.

Savoir à qui conseiller de perdre du poids est une ques-

tion essentielle. Elle ne peut être envisagée indépen-

damment de son corollaire, à savoir comment aider

nos patients à perdre du poids. Le cas le plus simple

est celui de la personne présentant une obésité avérée

(IMC > 30 kg/ m

2

) compliquée (dyspnée d’effort, arth-

rose du genou) ou associée à une comorbidité. Il est

évident ici que la thérapeutique passe par une prise

en charge du poids. De fait, même en dehors d’une

complication ou d’une comorbidité, un IMC supérieur

à 30 kg/ m2 est associé à un risque plus important

qui justifi e de sensibiliser toute personne obèse sur

les relations entre poids et santé et de l’encourager

à s’engager dans une prise en charge. En dessous

de 30 kg/ m

2

, la relation entre poids et complica-

tions est beaucoup moins certaine et nous devons

dans ce cas limiter le conseil d’amaigrissement aux

patients présentant des facteurs de risque associés

ou une complication (gonalgie), à ceux qui ont une

Regard sur le surpoids etl’obésité

MISE AU POINT

18 | La Lettre du Rhumatologue • No 397 - décembre 2013

augmentation importante du périmètre abdominal,

au-delà des seuils préa lablement défi nis et dont le

poids augmente régulièrement, ou à ceux qui sont

demandeurs. Quant aux personnes qui ne sollicitent

pas de prise en charge, il est particulièrement impor-

tant de ne leur conseiller de perdre du poids que si

nous sommes certains qu’elles peuvent en tirer un

bénéfi ce pour leur santé et sans souffrir d’un reten-

tissement psychologique trop important.

Qu’en est-il des personnes présentant des douleurs

ou des pathologies articulaires ? Les personnes

obèses se plaignent plus fréquemment que la popu-

lation contrôle de douleurs à tous les niveaux, mais

plus particulièrement à la partie inférieure de l’orga-

nisme : hanches, jambes, genoux et pieds. L’arthrose

est plus fréquente, touchant essentiellement les

genoux, le risque de gonarthrose augmentant de

15 % pour chaque élévation de 1 unité d’IMC. La

fi bromyalgie est également plus fréquente. Comme

pour les complications métaboliques, le lien entre

poids et douleurs articulaires n’est clairement avéré

que pour les obésités vraies (IMC > 30 kg/ m

2

), mais

il est beaucoup moins franc pour les simples surpoids

(IMC entre 25 et 29,9 kg/ m

2

) [12]. Le médecin nutri-

tionniste se trouve ainsi souvent amené à voir des

patients consultant sur les conseils de leur rhumato-

logue ou de leur orthopédiste pour perdre du poids

en vue de soulager des douleurs articulaires ou avant

d’être opérés. Les demandes sont parfois – souvent –

irréalistes, ciblant des pertes de poids de plusieurs

dizaines de kilos dans des délais rapides, avant une

intervention chirurgicale. Dans ces circonstances,

il serait important que les objectifs soient fi xés en

commun par les spécialistes des pathologies arti-

culaires et ceux de l’obésité. Encore une fois, il est

important de garder à l’esprit que l’obésité est une

pathologie complexe et diffi cile à prendre en charge.

Ainsi, ce qui compte, c’est que le patient s’engage

dans un processus de suivi et de prise en charge. Mais

une fois celui-ci engagé, certains patients gagneront

à être opérés plus précocement de façon à pouvoir

restaurer une mobilité qui facilitera la perte de poids

ultérieure.

Dans tous les cas, quel que soit le niveau d’IMC, une

attention particulière doit être portée à la manière

dont le problème du poids sera abordé avec le

patient. Comme dans toute relation humaine, la

relation médecin-malade fait entrer en jeu des fac-

teurs de séduction. Ainsi, lorsqu’un médecin annonce

à un patient qu’il est obèse, il s’agit bien d’un

médecin qui annonce un diagnostic à un patient,

mais il peut aussi s’agir d’un homme qui déclare

à une femme (ou d’une femme qui déclare à un

homme) qu’elle (qu’il) est “grosse” (“gros”), parfois

même sans l’avoir ni pesée ni mesurée, et surtout

sans avoir pris conscience de l’impact psychologique

– du “poids” – de ses paroles. Ainsi, il est logique,

de la part d’un chirurgien orthopédique, après une

entorse du genou consécutive à une chute à ski chez

une jeune fi lle de 16 ans dont l’IMC n’atteint pas

25 kg/ m2 de déclarer : “ma petite, il faudrait peut-

être que tu perdes un peu de poids”. Y a-t-il, d’une

part, un lien réel entre son poids et sa pathologie

et, d’autre part, un bénéfi ce attendu pour la santé

supérieur au traumatisme psychologique engendré

suite à une telle déclaration ? Est-il plus concevable,

chez une dame d’une soixantaine d’années, ayant un

IMC dépassant 30 kg/m

2

et consultant un rhumato-

logue pour gonalgies, d’accompagner le “ma p’tite

dame, il faudrait penser à perdre du poids” d’une

petite tape dont les conséquences psychologiques

seront désastreuses ?

Quelle prise en charge

pour le surpoids et l’obésité ?

Les prises en charge conventionnelles

ou “régimes”

Si la prise de poids résulte d’un déséquilibre de

la balance énergétique au bénéfi ce des apports,

la perte de poids va, elle, nécessiter un déséqui-

libre dans l’autre sens, c’est-à-dire au bénéfi ce des

dépenses. Pas de mystère à ce niveau : il va falloir

diminuer les prises alimentaires et augmenter l’acti-

vité physique.

Les “approches classiques” de la prise en charge du

surpoids et de l’obésité reposent sur les “régimes”.

Ils sont nombreux, plus ou moins médiatisés, mais

tous se fondent sur le même principe, à savoir des

listes d’aliments à favoriser ou à éviter ainsi que

des quantités conseillées. Le terme “régime” com-

mençant à avoir mauvaise presse, de nombreuses

méthodes évitent de l’utiliser mais restent néan-

moins fondées sur ces principes de sélection/limi-

tation d’aliments.

Pourquoi les approches classiques

et les régimes ne fonctionnent-ils pas

sur la durée ?

Dans un régime, ce n’est pas le patient qui décide de

ce qu’il doit manger ni de quand il doit le manger.

C’est le programme ou régime qui contrôle les prises

6

6

7

7

1

/

7

100%