Les Perses

Les Perses

ESCHYLE

Les Perses

n° 1127

ragédie toujours fort estimée, mais assez peu lue, Les

Perses d’Eschyle paraissent dans la collection GF

sous la forme d’une édition séparée. Par rapport au

volume des Tragédies complètes d’Eschyle traduites par

Émile Chambry (GF n° 8), où Les Perses figurent bien

évidemment, ce nouvel ouvrage répond à une double

ambition.

• Proposer au public une traduction nouvelle, qui soit

pleinement lisible – c’est-à-dire une traduction littéraire,

et non pas « universitaire », une traduction visant à donner

dans notre langue un reflet de l’ensemble des aspects de

l’œuvre originale. On ne s’est donc pas limité à transposer

simplement le contenu discursif de la pièce : on a voulu

restituer aussi quelque chose de sa tonalité, ou plutôt de

ses diverses tonalités – tragique, bien sûr, mais aussi

épique, et peut-être secrètement ironique ; on s’est appli-

qué à donner une idée de la puissance poétique du langage

d’Eschyle, dans sa simplicité comme dans ses audaces ; on

a tenté de serrer ce langage, autant qu’il se pouvait, dans sa

densité, son mouvement et ses rythmes. Proposer une tra-

duction lisible : mais, dès lors, une traduction jouable,

aussi bien…

• Mettre l’œuvre en perspective par un appareil critique

(notes, Présentation, Dossier) qui permette au lecteur

d’aujourd’hui d’en saisir la portée. Celle qu’elle pouvait

avoir pour Eschyle et ses contemporains, qui trouvaient

dans l’évocation du désastre des Perses devant l’armée

grecque, à Salamine, de quoi flatter leur orgueil national ;

mais également, par-delà cette antique confrontation entre

l’Occident et l’Orient, la portée intemporelle et universelle

qui est la sienne, dans la méditation qu’elle nous invite à

T

1

8

mener, comme toute grande tragédie, sur les pièges que la

fatalité ourdit pour punir la démesure des hommes.

L’appareil critique s’attache ainsi à mettre en regard les

Perses imaginaires d’Eschyle avec les Perses réels – ceux

que les historiens, en particulier Hérodote, nous laissent

connaître ; à préciser le contexte historique, pour apprécier

la latitude qu’Eschyle s’est autorisée dans le traitement de

faits réels et contemporains ; à analyser, dans la composi-

tion de l’œuvre, la marque propre du poète-dramaturge,

mais aussi ce dont il est redevable à la tradition littéraire

grecque, en particulier à Homère et à l’épopée ; à souli-

gner enfin l’originalité irréductible de ces Perses par rap-

port au genre de la tragédie, notamment tel qu’il a été

codifié ultérieurement par Aristote.

Le Parcours de Lecture qui suit reprend, développe et

prolonge certaines de ces pistes, et en explore quelques

autres.

Danielle SONNIER & Boris DONNÉ.

Les Perses

Eschyle est le mystère antique fait homme ;

quelque chose comme un prophète païen. Son

œuvre, si nous l’avions toute, serait une sorte de

bible grecque.

V. Hugo, William Shakespeare

La tragédie des Perses est vieille de deux mille cinq

cents ans. Il serait absurde de vouloir en montrer la moder-

nité, quand il y a tout à gagner à découvrir la puissante

étrangeté d’un texte « lointain et sauvage

1 ». D’emblée,

trois remarques s’imposent.

– Il s’agit sans doute (en concurrence avec les Sup-

pliantes) de la plus ancienne des trente-deux tragédies qui

nous ont été conservées du répertoire grec, et la simplicité

tout archaïque de sa structure semble mettre en pleine

lumière les ressorts fondamentaux du tragique grec.

– Négligeant les sujets tirés de la mythologie ou de

l’épopée homérique, Eschyle prend ici pour thème un événe-

ment récent, la victoire des Athéniens et de leurs alliés grecs

sur l’armée perse, commandée par le « grand roi » Xerxès à

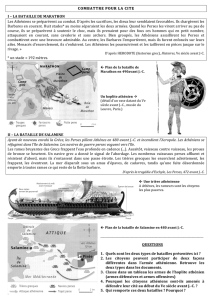

la bataille navale de Salamine (à quelques kilomètres

d’Athènes), en 480 avant J.-C. Or si l’on sait qu’Eschyle

était présent comme soldat à cette bataille, on comprend quel

intérêt personnel il porte à cet événement. Huit ans plus tard

(en 472 avant J.-C.) au théâtre de Dionysos à Athènes, au

pied de l’Acropole, il présente cette tragédie devant des gra-

dins où sont assis bon nombre d’anciens combattants, et des

hommes et des femmes qui ont vu Athènes occupée, l’Acro-

pole et ses temples incendiés.

1. J. de Romilly, Les Perses, PUF, coll. « Érasme », 1974, p. 21.

10

– Eschyle situe la scène en Perse (s’il avait choisi

Athènes, la joie des Athéniens vainqueurs n’aurait pas

fourni une donnée tragique !). L’action se passe donc au

palais royal perse, et les événements de 480 sont vécus et

commentés, avec le retard dû à la distance, du point de

vue des vaincus. Certes, la pièce est patriotique, elle

flatte la fierté d’être grec, elle donne à voir la douleur des

Perses qu’un tyran mégalomane a conduits au désastre.

Mais la peinture de la souffrance de l’adversaire vaincu

ne saurait se réduire à un exercice de ricanement

sadique : la tragédie ne se moque pas de la douleur, elle

la fait partager (terreur et pitié…) 1. Et par là, elle vise à

l’universel : elle demande aux vainqueurs de se mettre en

sympathie avec les vaincus. Surtout elle pose les grandes

questions « bibliques » : à quelles lois obéit l’histoire ?

Pourquoi la douleur ? Que veulent les dieux ? Que peu-

vent les hommes ? Pourquoi le malheur sur un homme,

sur une famille ou tout un peuple ? Autant de questions

qui fondent toute tragédie eschylienne.

I. LE TRAGIQUE : ANGOISSE

ET ATTENTE, DÉSESPOIR

L’

ANGOISSE

Les deux cent cinquante premiers vers en orchestrent la

montée progressive, en trois paliers successifs : le cory-

phée, le chœur, la reine mère viennent installer ce climat.

La pièce s’ouvre par un prologue, prononcé ici par le cory-

phée, chef et porte-parole du chœur. Le chœur entre avec

lui solennellement et se met en place lentement pendant

que leur chef s’exprime. Ce sont des vieillards (quinze

sans doute), notables du palais, préoccupés par le sort de

l’armée dont on est sans nouvelles. Le coryphée cherche à

se rassurer : la Perse est puissante, riche. Que peut-on

craindre au milieu de l’or qui resplendit partout ? Dans les

cinquante-six premiers vers, il utilise quatre fois le mot

1. Nous reviendrons plus loin sur l’aspect caricatural que prend parfois

la douleur perse.

11

Les Perses

poluchrusos (tout en or). Pourtant, « le tourment / point le

cœur de mon cœur » (• v. 10-11) ; son cœur est un

« prophète de malheur » (kakomantis thumos) qui lui ins-

pire de noires inquiétudes et qui assombrit l’éclat de l’or.

Il a beau énumérer ensuite la formidable puissance de

l’armée « dorée » partie avec Xerxès, il trouve le temps

long et les messagers lents.

Le chœur, une fois en place (• v. 65), entonne son

Ier chant : on l’appelle la parodos, le chant d’entrée du

chœur, qui suppose danse et psalmodie. Pour autant, le

chœur n’est pas un élément décoratif ; il participe à

l’action, il est intéressé à l’avenir obscur. Ces vieillards

ont peur, pour eux-mêmes, pour leurs enfants absents ;

mais ils expriment aussi l’angoisse de tout un peuple, des

« femmes perses, de douleurs / prostrées » dont « les lits

sont tout pleins de larmes » (• v. 133-135). Ils élargissent

ainsi les propos alarmistes du coryphée. Toutefois, eux

aussi essaient de se rassurer : l’armée a déjà franchi l’Hel-

lespont (le Bosphore) qui sépare les deux continents… Le

« troupeau merveilleux » conduit par Xerxès est comme

« la mer / qui déferle, irrésistible » (• v. 74 et 90). Mais le

cœur n’y est pas, les vieillards sont, plus que d’autres,

sujets à l’angoisse 1. Ces vieillards paralysés par l’âge et

l’anxiété sont donc la voix même du tragique, offerts aux

coups du destin sans moyen de défense. D’où l’impor-

tance du chœur dans les tout débuts du genre tragique, au

point qu’on a pu dire que « la tragédie est née du chœur

tragique, à l’origine elle fut le chœur et rien que le

chœur 2 ». Les Perses gardent bien des traits de ces ori-

gines, dans la mesure où le texte ressemble encore à un

« poème tragique », sans beaucoup d’action, tout en

« plaintes dolentes » (• v. 1077).

Après la parodos viennent les épisodes, les parties com-

prises entre deux chants du chœur, et tandis que les épi-

1. Cf. J. de Romilly : « Le chœur doit être à la fois plus intéressé que qui-

conque à l’issue des événements, et partout incapable d’y jouer lui-

même aucun rôle. Il est par définition impuissant. Aussi est-il le plus

souvent formé de femmes ou de vieillards, trop vieux pour aller se

battre. » La Tragédie grecque, PUF, 1970, p. 28.

2. Nietzsche, Naissance de la tragédie (1871), Gonthier, p. 47.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%