rapport - Reves Network

INT/793 – EESC-2016-03545-00-02-AS-TRA (ES) 1/12

FR

Comité économique et social européen

INT/793

Économie collaborative

AVIS

Section spécialisée «Marché unique, production et consommation»

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique

et social européen et au Comité des régions – Un agenda européen pour l’économie collaborative

[COM(2016) 356 final]

Rapporteur: M. Carlos TRIAS PINTÓ

Corapporteur: M. Mihai MANOLIU

Administratrice

Mme Janine BORG

Date du document

23/11/2016

INT/793 – EESC-2016-03545-00-02-AS-TRA (ES) 2/12

Consultation

JJ/MM/AAAA

Base juridique

Article 304 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Compétence:

Section spécialisée «Marché unique, production et consommation»

Adoption en section spécialisée

17/11/2016

Adoption en session plénière

DD/MM/YYYY

Session plénière n°

…

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

…/…/…

INT/793 – EESC-2016-03545-00-02-AS-TRA (ES) 3/12

1. Conclusions et recommandations

L’émergence d’une économie numérique décentralisée laisse présager qu’une partie non

négligeable des nouveaux échanges économiques entre pairs sera étroitement liée aux relations

sociales et ancrée dans les communautés. Cette évolution entraînera une transformation de ce

qu’implique l’exercice d’une activité ou d’un emploi, et ce dans une logique «démocratisation

de la manière dont nous produisons, consommons, gouvernons et résolvons les problèmes

sociaux». Dans ce contexte, il va de soi qu’il faut à tout prix éviter la précarisation du facteur

travail et l’évasion fiscale, de même que le déplacement massif de la valeur ajoutée des acteurs

industriels vers les propriétaires de plateformes numériques privées

1

.

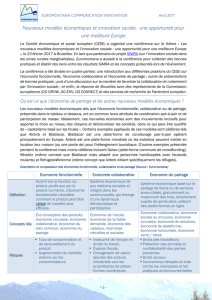

Face à ce nouveau paradigme, le CESE encourage la Commission à élaborer une approche

conceptuelle plus précise et plus complète de l’économie collaborative, afin de se prémunir de

biais qui l’assimilent à l’économie numérique. L’économie collaborative qui, à l’instar de

l’économie sociale, adopte des dynamiques démocratiques et participatives, présente donc les

caractéristiques suivantes:

a) elle n’évolue pas toujours dans un environnement numérique, mais également dans des

situations de proximité qui permettent de mettre l’accent sur les relations interpersonnelles

(par exemple l’échange de biens);

b) souvent, elle n’a pas pour objet de réaliser des bénéfices, et il n’est pas rare qu’elle s’inspire

des principes coopératifs et solidaires (par exemple certains modes de financement

participatif sous forme de dons;

c) elle ne s’exerce pas toujours à l’échelle mondiale ou transnationale, mais son écosystème se

situe souvent dans un cadre territorial plus petit et davantage ancré dans un contexte donné

(par exemple dans des groupes d’autoconsommation);

d) elle ne se limite pas exclusivement à l’économique, mais concerne aussi les dimensions

environnementale et sociale (par exemple, la mobilité durable);

e) elle ne se limite pas à une nouvelle forme de prestation de services à la demande, où le bien

qui est partagé est la capacité de travail, mais elle met l’accent sur l’accès à ces derniers (par

exemple, le partage de biens);

f) elle ne se limite pas aux biens corporels possédant une valeur économique élevée, mais elle

opère sur tout type de bien ou de service (par exemple, les banques de temps).

Enfin, l'économie collaborative englobe différentes formes caractérisées par des apports et des

défis qui leur sont propres. Par exemple, «l’économie de l’accès» met sur le marché des biens

sous-utilisés, ce qui élargit le choix offert aux consommateurs et permet une utilisation plus

efficace des ressources. Par contre, elle comporte le risque d’encourager la production globale

en raison de l’effet de rebond. L’«économie à la demande» se caractérise par une fragmentation

très poussée de la force de travail, qui induit plus de souplesse. Toutefois, elle accroît également

le risque de précarisation du travail. Quant à l'économie du don (gift economy), elle permet de

renforcer les communautés en partageant des biens et des services de manière désintéressée,

mais elle demeure souvent invisible aux yeux des pouvoirs publics.

1

Voir l’avis du CESE CCMI/141 «Industrie 4.0» (JO C 389 du 21.10.2016, p. 50).

INT/793 – EESC-2016-03545-00-02-AS-TRA (ES) 4/12

Quant aux plateformes numériques, en particulier celles qui soutiennent une activité lucrative,

elles méritent toute l’attention de la Commission européenne. Celle-ci devrait réglementer et

harmoniser leurs activités et garantir des conditions de concurrence égales, fondées sur la

transparence, l’information, le plein accès au marché, la non-discrimination et l’exploitation

adéquate des données. Concrètement, il est impératif de redéfinir la notion de subordination

juridique dans le contexte de la dépendance économique des travailleurs et de garantir les droits

du travail, quelle que soit la forme d’activité.

Le défi consiste dès lors à tracer les frontières entre les différentes manières dont cette économie

opère et à proposer des approches réglementaires différenciées

2

. Dans ce contexte, il y a lieu de

privilégier les initiatives numériques fondées sur une gouvernance démocratique, solidaire et

inclusive à caractère d’innovation sociale. Cela signifie qu’il est nécessaire d’informer les

consommateurs sur les valeurs qui fondent leur identité ainsi que sur leurs méthodes

d’organisation et de gestion. À cet égard, le CESE recommande d’effectuer une enquête

qualitative dans le réseau des relations que les acteurs de l’économie collaborative ont eux-

mêmes établies.

En conséquence, le CESE préconise l’élaboration d’une méthodologie spécifique permettant de

réguler et de mesurer cette nouvelle économie en se fondant sur des normes différentes. De ce

point de vue, la confiance occupe une place prépondérante, de même que le caractère

symétrique de l’information. Il convient également de renforcer le poids des critères de

transparence, de probité et d’objectivité dans l’évaluation du produit et du service en allant au-

delà de la simple utilisation d’algorithmes.

De même, le CESE recommande la création d’une Agence européenne de notation des

plateformes numériques disposant de compétences harmonisées dans tous les États membres qui

lui permettent d’évaluer de quelle manière ces plateformes opèrent sous l’angle de la

concurrence, de l’emploi et de la fiscalité.

Par ailleurs, l’approche que propose la communication passe sous silence des aspects importants

de l’économie collaborative. C’est le cas par exemple des questions relatives au rôle d’outil

opérationnel que peuvent y jouer les monnaies virtuelles et sociales. Cela concerne aussi la

connaissance, l’information et l’énergie considérées en tant qu’objets de l’activité de cette

économie, ou encore le rôle que jouent, entre autres, la création conjointe et l’innovation

technologique dans l’économie collaborative.

Compte tenu de la complexité de l’économie collaborative dans le contexte actuel, le CESE

préconise de veiller à une coexistence équilibrée entre des modèles permettant d’en assurer

pleinement le développement sans entraîner d’effets externes négatifs sur le marché, notamment

en ce qui concerne la défense de la concurrence, de la fiscalité et de l’emploi de qualité. À

cette fin, il y a lieu de prévoir l’élaboration d’un cadre approprié pour le suivi et la surveillance

des nouveaux paramètres de l’économie participative avec le concours des acteurs concernés

(fédérations d’entreprises, organisations syndicales, associations de consommateurs, etc.).

2

Voir l’avis du Comité européen des régions (JO C 51 du 10.2.2016, p. 28).

INT/793 – EESC-2016-03545-00-02-AS-TRA (ES) 5/12

Enfin, afin de mieux tenir compte de la transition vers une nouvelle économie qui va de pair

avec d’importantes conséquences systémiques, il est recommandé au CESE de créer une

structure permanente de nature horizontale pour analyser ces phénomènes émergents. Cet

organe joindrait ses efforts à ceux de la Commission européenne, du Comité des régions et du

Parlement européen).

2. Introduction et contexte

La culture sociale, les habitudes de consommation et les manières de répondre aux besoins des

consommateurs connaissent une phase de profonde métamorphose, de révision et de

rationalisation des consommations dans une perspective plus inclusive. Dans ce contexte, les

questions de prix sont étroitement liées à celles de l’impact environnemental et social des

produits et des services, le tout étant traversé par l’effet de rupture provoqué par les réseaux

sociaux et de l’internet.

La possession de biens à usage personnel, les devises fortes et l’emploi stable, salarié et sur

place céderont du terrain face aux échanges virtuels, à l’accès partagé, à l’argent numérique et à

une plus grande flexibilité de la main-d’œuvre.

Dans le cadre de la transition vers de nouvelles formes de production et de consommation,

certains secteurs de l’activité économique ont été emportés par un puissant tsunami provoqué

par l’apparition de nouveaux acteurs. Certains d’entre eux sont motivés par la coopération et

l’engagement envers la communauté à laquelle ils appartiennent, d’autres sont guidés par la

seule perspective de nouvelles possibilités de faire des affaires (sans toujours respecter le

principe de conditions de concurrence équitables).

De nombreuses voix se sont élevées en faveur d’un nouveau cadre de planification

3

en matière

de consommation collaborative (un cadre qui privilégierait le recours à la technologie

numérique pour exploiter les capacités excédentaires décentralisées, plutôt que la mise en place

de nouveaux monopoles centralisés). C’est pourquoi la Commission européenne a décidé de

lancer un «agenda européen en matière d’économie collaborative» après avoir constaté que les

autorités nationales et locales de l’UE avaient abordé la question par le biais d’une mosaïque de

dispositions réglementaires différentes. Cette diversité tient au fait que la consommation

collaborative se décline sous différentes formes selon les secteurs.

Cette approche fragmentée des nouveaux modèles d’entreprise crée de l’insécurité (sur les plans

économique, juridique, de la main-d’œuvre, etc.) et des incertitudes (en ce qui concerne la

confiance, les nouveaux outils numériques comme les blockchains (chaînes de bloc), les filets

de sécurité et le respect de la vie privée) entre les opérateurs traditionnels, les nouveaux

fournisseurs de services et les consommateurs. Cette situation limite l’innovation, la création

d’emplois et la croissance.

3

L’une des premières a été celle du CESE – voir JO C 177 du 11.6.2014, p. 1.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%