Caractéristiques et implications cliniques ESR1

1

Présenté par Laëtitia Augusto, le 24 Juin 2017

Sous la direction de Monsieur le Professeur Frédéric DI FIORE et Monsieur le

Docteur Florian CLATOT

Unité de Formation et de Recherche de médecine pharmacie

Université de ROUEN

Rapporteur : Pr Antoine Adenis, université de Lille

Mémoire pour l’obtention du diplôme d’études

spécialisées d’oncologie médicale

Caractéristiques et implications cliniques

de la détection des mutations circulantes

du gène ESR1 chez des patientes traitées

pour un cancer du sein métastatique en

progression sous anti-aromatase

2

Table des matières

I. GLOSSAIRE ..................................................................................................................................3

II. INTRODUCTION ...........................................................................................................................4

III. RATIONNEL DE L’ETUDE...........................................................................................................6

IV. MATERIEL ET METHODES ........................................................................................................8

a. Patients ...............................................................................................................................8

b. Echantillons sanguins ...........................................................................................................8

c. Détection par droplet digital Polymerase Chain Reaction (ddPCR) .......................................9

d. Seuil de positivité ................................................................................................................9

e. Analyse statistique ............................................................................................................ 10

V. RESULTATS ................................................................................................................................ 11

a. Caractéristiques et suivi des patientes ............................................................................... 11

b. Statut mutationnel à progression ...................................................................................... 11

c. Valeur pronostique ............................................................................................................ 12

d. Valeur prédictive des traitements ultérieurs à la progression sous AA ............................... 14

d.1 Traitement post progression par chimiothérapie ........................................................... 14

d.2 Traitement post progression par hormonothérapie ....................................................... 14

e. Cinétique ESR1 avant progression ...................................................................................... 15

f. Cinétique ESR1 après progression ...................................................................................... 16

VI. DISCUSSION .......................................................................................................................... 17

VII. CONCLUSION ......................................................................................................................... 20

VIII. BIBLIOGRAPHIE : ................................................................................................................... 21

IX. ANNEXES: .............................................................................................................................. 25

3

I. GLOSSAIRE

AA : Anti Aromatase

ADN : Acide DésoxyriboNucléique

ASCO : American Society of Clinical Oncology

CHB : Centre Henri Becquerel

cfDNA : ADN libre circulant

ctDNA : ADN tumoral circulant

dPCR : digital Polymerase Chain Reaction

ddPCR : droplet digital Polymerase Chain Reaction

ESR1 : Estrogen Receptor 1

FVA : Fraction Variant Allélique

HER2 : Human Epidermal growth factor Receptor 2

HR : Hazard Ratio

IC : Intervalle de Confiance

IRON : équIpe de Recherche en ONcologie

LBD : domaine de liaison au ligand

mESR1 : Mutation ESR1

NGS : Next Generation Sequencing

PI3K : PhosphoInositide 3-Kinase

RH : Récepteurs Hormonaux

RO : Récepteur Œstrogènes

RR : Risque Relatif

SBR : Scarff-Bloom-Richardson

SG : Survie Globale

SSR : Survie Sans Récidive

Tp : Temps à la progression sous AA

Tp-6 : 6mois avant progression sous AA

Tp-3 : 3mois avant progression sous AA

Tp+3 : 3mois après progression sous AA

4

II. INTRODUCTION

Le cancer du sein se situe au 1er rang des cancers incidents chez la femme. Ainsi,

54 062 nouveaux cas de cancer du sein ont été diagnostiqués en 2015 en France

métropolitaine(1). Environ 11 913 femmes en décèderaient faisant de ce cancer la

première cause de mortalité féminine par cancer en France (Projection Inca 2015).

On remarque, sur ces dernières années, une hausse du taux d’incidence

parallèlement à une diminution de la mortalité. Le dépistage organisé, une prise en

charge plus précoce ainsi que l’amélioration de la thérapeutique peuvent expliquer

au moins en partie cette évolution inverse. Il est important de distinguer les cancers

du sein localisés, des cancers du sein métastatiques. Ces derniers représentent 10%

des cas de cancer du sein au diagnostic, mais 20 à 30% des cancers initialement

localisés deviendront secondairement métastatiques.

Différents facteurs pronostiques du risque de rechute métastatique et du décès ont

été identifiés au plan clinique et histologique. Ainsi, la taille tumorale(2), l’atteinte

ganglionnaire ou non(3), l’âge de la patiente(4) et le caractère inflammatoire ou non

de la tumeur sont les principaux facteurs pronostiques cliniques du cancer du sein.

Sur le plan histologique, les principaux facteurs pronostiques sont le grade de Scarff,

Bloom et Richardson(5), la qualité des marges d’exérèse(6), la présence ou non

d’embole vasculaire(7) et le Ki67(8). L’amplification du gène HER2 présente dans 15

à 20% des cancers du sein constitue un critère de mauvais pronostique mais prédit

une réponse au traitement par anticorps monoclonaux anti-HER2(9). La présence de

récepteurs hormonaux (RH) à la surface des cellules tumorales est retrouvée dans

70% des cancers du sein et est un facteur de bon pronostique(10). Leur présence

conditionne la réponse à l’hormonothérapie et en fait un facteur prédictif majeur(11).

Le traitement par hormonothérapie représente un axe thérapeutique de choix chez

les patientes suivies pour un cancer du sein lors de la phase adjuvante d’un

traitement local, mais également lors de la phase métastatique dès la 1ère ligne(12).

Après la ménopause, la sécrétion d’hormones par les ovaires décline rapidement et

la principale source d’œstrogènes provient alors de la conversion périphérique des

androgènes d’origine surrénalienne (andostenedione et testostérone) par

l’aromatase présente dans le foie, le muscle, les follicules pileux, le tissu adipeux et

les cellules tumorales. Les inhibiteurs de l’aromatase (AA) permettent ainsi de

supprimer cette activité. Actuellement, le traitement par AA en première ligne du

cancer du sein avancé est associé à un taux de réponse global de 32%, une survie

sans progression (SSP) de 9,4 mois et une survie globale (SG) de 34 mois(13) et

constitue un traitement de référence. Cependant, malgré une bonne efficacité initiale,

l’émergence de résistances secondaires ou acquises est inéluctable et aboutit à une

progression tumorale. Cette hormonorésistance survient en moyenne 8 à 11 mois

après l’instauration du traitement et correspond à l’apparition de résistance en lien

avec la pression thérapeutique (14). En 1997, est mis en évidence pour la première

fois une mutation de novo située au niveau du gène codant les récepteurs aux

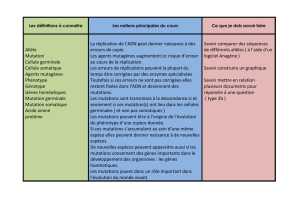

œstrogènes (RO) (15). Les RO appartiennent à la famille des récepteurs nucléaires

caractérisés par la segmentation en 5 régions communes nommées A/B, C, D, E et F

(Figure 1).

5

Ces régions participent à la formation des domaines fonctionnels suivants :

- le domaine N-terminal (région A et B) qui a pour principal rôle l’activation de la

transcription,

- le domaine de liaison à l'ADN ou DBD (région C) qui comme son nom l’indique

participe à la liaison à l’ADN et joue un rôle dans la dimérisation des

récepteurs,

- la région charnière (région D) qui a la capacité de changer de conformation

après fixation du ligand et ensuite permet au récepteur de migrer dans

le noyau cellulaire,

- la région C-terminale (région E et F) qui a pour rôle principal la fixation du

ligand ; on parle de domaine de liaison au ligand ou LBD.

Figure 1 : Structure des récepteurs aux œstrogènes

Des études plus récentes réalisées à partir de séquençage de tumeurs ont montré

que les mutations au niveau du gène codant le RO (Estrogen Receptor 1 ou ESR1),

rares sur les tumeurs primitives, pourraient expliquer des résistances secondaires à

l’hormonothérapie (16), ce d’autant que ces mutations affectent le LBD du gène

ESR1(17). En effet, plusieurs études indépendantes ont analysé des métastases de

patientes présentant un cancer du sein devenu hormonorésistant(17–19). Ces

études retrouvent des mutations récurrentes d’ESR1 essentiellement au niveau des

codons 537 et 538 de l’exon 8 en particulier chez des patientes traitées par AA. Dans

ces travaux, la fréquence estimée de mutations ESR1 acquises était comprise entre

20 et 50% pour des patientes présentant un cancer du sein métastatique avec un

taux de mutation très faible, voire nul, au sein de la tumeur primitive (0 à 3%). Sur le

plan fonctionnel, les mutations du gène ESR1 sont responsables d’une modification

conformationnelle du récepteur aux œstrogènes entrainant ainsi une activité de

transcription indépendante du ligand(17). A noter que les mutations situées au

niveau des codons 537 et 538 représentent 74% des mutations décrites (20). Les

mutations ESR1 sont ainsi le reflet d’une hormonorésistance(21) survenant sous

l’effet d’un traitement par AA en phase métastatique. Leur implication n’est

actuellement pas démontrée lors d’une hormonorésistance acquise sous

Tamoxifène(21).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

1

/

43

100%