FOUSFUJFO Pour une approche scientifique du subjectif Au premier étage de

Le Courrier des addictions (9) – n° 4 – octobre-novembre-décembre 2007 112

F

O

U

S

F

U

J

F

O

Pour une approche scientifique

du subjectif

Un entretien avec Bruno Falissard*

Propos recueillis par Didier Touzeau et Patricia de Postis

Cafet’ de Rob-Deb, avec gobelet de carton et part de piz-

za improbable : Bruno Falissard, un interne de chez... ?

Pas du tout ! Il est le patron d’une grosse unité Inserm, la

U-669 “Santé mentale de l’adolescent”, qui compte 84

personnes travaillant en dix équipes. Il est aussi praticien

hospitalier, professeur de biostatistique, ancien chef de

clinique en pédopsychiatrie… Il a, dans son CV, 41 ans

(qui en font dix de moins), une femme, Magali, trois en-

fants de 9 à 15 ans, et quelques hobbies sympathiques :

le piano, l’escrime, le marathon, les jeux de rôle et… le

vin (il est bordelais de naissance !). Il arbore sans ostenta-

tion une allure de moine-soldat de la recherche (en biosta-

tistique), un sourire modeste d’ascète des mathématiques

qui collectionne les parchemins de haute volée (polytech-

nique, DES de psychiatrie, docteur en statistiques et santé

de l’université Paris-XI…) ! Il mène de front plusieurs acti-

vités. Hospitalières, d’abord. En bref : une consultation

à Robert-Debré dans le service du Pr Mouren-Siméoni,

dont il a été le chef de clinique assistant, la création et

responsabilité du département de santé publique de l’hô-

pital Paul-Brousse. Les activités d’enseignement, ensuite

: il est PU-PH en biostatistique à la faculté de médecine

de Paris-Sud, hôpital Paul-Brousse et assure plus de 250

heures d’enseignement par an. Les activités d’expertise

et de coordination, évidemment : au sein de l’Inserm, la

Haute Autorité de Santé, l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé, l’Association française

des myopathes… Celles de recherche, bien sûr : Il a mis

au point un logiciel (le package “psy” du logiciel R, mais

ne me demandez pas de quoi il retourne !), a commis 90

publications au bas mot, beaucoup d’articles de statisti-

ques et une quantité d’articles référencés dans Medline,

deux ouvrages chez Masson (Comprendre et utiliser les

statistiques dans les sciences de la vie (2005) et Mesurer

la subjectivité en santé : perspective méthodologique et

statistique (2001). Le cœur de sa préoccupation.

Au premier étage de

la Maison de Solenn

Le Courrier des addictions :

Quand, comment et sur quels

objectifs s’est constituée l’Uni-

té Inserm que vous dirigez ?

Bruno Falissard : Comme

vous le savez, en 1989 Madame

Bernadette Chirac a créé une

Fondation assistance publique-

hôpitaux de Paris avec pour

mission l’amélioration de la

qualité de vie des enfants, des

adolescents et des personnes

âgées hospitalisés. Depuis, cha-

que année, la Fondation organi-

se deux campagnes nationales

de collecte de fonds : l’une en

faveur des enfants hospitalisés

(les fameuses “Pièces jaunes”)

et l’autre au profit des person-

nes âgées hospitalisées.

La Fondation AP-HP a souhaité

mettre en chantier, avec l’ar-

gent des Pièces jaunes et de ses

partenaires (*), une structure

de prise en charge spécifique

des adolescents, qui ne sont

plus tout à fait des enfants mais

pas encore des adultes. Or, en

France, et a fortiori en région

parisienne, il n’existe que très

peu de services et de compé-

tences en matière de “santé de

l’adolescent”, que ce soit sur

le plan de la recherche ou sur

celui des soins. Ce fut le projet,

puis l’ouverture le 6 décembre

2004, dans le cadre de l’hôpital

Cochin, de la Maison des ado-

lescents ou Maison de Solenn.

L’originalité de cette structure

pluridisciplinaire est de re-

grouper, sur 8 000 m2, un lieu

d’accueil, d’information et de

prévention, de prise en charge

médicale et de suivi, d’ensei-

gnement et de recherche sur

les pathologies rencontrées à

l’adolescence, de 12 à 19 ans.

Le tout dans un cadre soigné,

accueillant (le 3e étage est celui

des différents “soins culturels”

et du restaurant et le dernier,

aménagé en terrasse, est occu-

pé par un jardin…). Ils trouvent

donc, dans un même lieu, une

aide médicale, psychologique,

juridique, et aussi des salles de

classe et des activités culturel-

les. Dix “studios médicalisés”

sont consacrés aux maladies

chroniques ou aux accidents

à répétition. Dix autres seront

tournés vers les problèmes psy-

chologiques, de la dépression

aux phobies. D’autres lieux se-

ront communs : médiathèque,

cuisines, ateliers artistiques

thérapeutiques...

En ce qui concerne plus parti-

culièrement mon domaine, ce-

lui de la recherche, c’est avec le

Pr Claude Griscelli, l’ancien

directeur de l’Inserm, que la

Fondation AP-HP a décidé de

créer une unité de recherche dé-

diée à la santé mentale des en-

fants et des adolescents, l’unité

669. Elle est la seule en France

qui traite tous les problèmes de

psychiatrie de cette population

(voir encadré). Notre unité

de recherche, qui compte dix

équipes, est située au 1er étage

qu’elle partage avec les bureaux

des médecins (*).

La subjectivité,

comme objet

Le Courrier des addictions :

Pourquoi le recours aux me-

sures de qualité de vie des

patients a-t-il été aussi tardif

en France ?

B. F. : La préoccupation de la

qualité de vie des patients et de

son évaluation n’a guère plus

tardé à apparaître en France

que dans les autres pays déve-

loppés. Avant Guerre, c’était

la communauté, (la famille, le

médecin…) qui gérait le ma-

lade, ses symptômes, sa conva-

lescence, sa “guérison”, pour

le rendre “opérationnel” et

conforme à ce qu’elle attend de

tous les individus (ne pas être

dangereux pour autrui, ne pas

transmettre une maladie conta-

gieuse, se comporter “norma-

lement”, etc.). Il était “agi” et

non “acteur”. Puis, progressi-

vement, vers la deuxième moitié

* Pédopsychiatre, professeur de santé publique, directeur de l’unité de recherche

Inserm U669, PSIGIAM, “Troubles du comportement alimentaire de l’adolescent”,

Maison de Solenn, hôpital Cochin, 97, bd de Port-Royal, 75679 Paris Cedex 14.

Le Courrier des addictions (9) – n° 4 – octobre-novembre-décembre 2007

113

F

O

U

S

F

U

J

F

O

du XXe siècle, et, en particulier

après les années 1968-1970, le

sujet, donc le patient, s’est en

quelque sorte émancipé. Il s’est

mis à exprimer ses désirs, ses at-

tentes, son ressenti… et les mé-

decins ont mesuré à quel point

sa participation était essentielle

pour une meilleure efficacité des

traitements. D’“observant”, il

est devenu plus ou moins “com-

pliant”, une “vertu” d’autant

plus cardinale que les patho-

logies chroniques ont pris de

plus en plus de place dans le

champ de la clinique. Or, pour

tenir “sur la longueur”, un

traitement, du diabète, de l’hy-

pertension, d’une addiction, re-

quiert la mise en commun des

efforts de l’entourage familial

et social, des professionnels de

santé, et au premier rang, bien

sûr, du patient lui-même. Aussi,

pour évaluer l’efficacité les trai-

tements, même s’il est toujours

aussi pertinent de mesurer gly-

cémie, tension artérielle, cho-

lestérolémie et autres constantes

physiologiques et biologiques,

et si le souci de rendre confor-

mes les individus plus ou moins

“hors normes”, est loin de ne

plus avoir cours, on sait qu’il

faut aussi évaluer ce qui comp-

te pour le patient lui-même. Et

quel est le bénéfice qu’escomp-

te de ces traitements de sevrage

ou de substitution, ce patient al-

coolodépendant, tabagique ou

héroïnomane… Plus de liber-

té ? La guérison de ses symptô-

mes digestifs, respiratoires, de

son mal-être psychique ? Une

meilleure insertion sociale, le

règlement de ses problèmes

judiciaires, la possibilité de sui-

vre une formation, d’avoir une

vie de couple, des enfants… ?

Si les traitements sont au sens

propre “insupportables” pour

les patients, comme on a pu le

voir au décours de chimiothéra-

pies diverses, anticancéreuses,

anti-VIH ou contre l’hépatite

C par exemple, il ne faut pas

en attendre des résultats opti-

maux.

Ainsi, les mesures de qualité

de vie ont envahi progressive-

ment le monde de la recherche

clinique et en particulier celui

des essais thérapeutiques. Pas

seulement pour mesurer l’ef-

ficience des médicaments ou

modalités de prise en charge

mis à disposition d’une patho-

logie donnée, mais aussi pour

établir des profils de patients,

avec leurs besoins, leurs diffi-

cultés… Désormais, la méde-

cine s’adresse tant au sujet vi-

vant, dont le corps est malade,

qu’au sujet pensant, souffrant,

douloureux, anxieux, triste…

Et pour répondre à cette dua-

lité, il a fallu mettre au point

de nouveaux types de mesure :

par exemple, auto-évaluation

du niveau de douleurs ressen-

tie, évaluation de la qualité de

vie, échelles de dépression,

d’anxiété… Le critère de la

sexualité (atteinte de la libido,

impuissance, frigidité...) est

désormais plus souvent pris en

compte dans l’évaluation des

traitements de nombreuses pa-

thologies, dont ceux des addic-

tions naturellement.

Innover pour donner

vraiment la parole

aux patients

Le Courrier des addictions :

Que signifie l’auto-évaluation

de la qualité de vie en psy-

chiatrie ?

B. F. : Le concept très améri-

cain de Patients Reported Out-

comes (PRO), qui s’appuie sur

l’autoquestionnaire (c’est le

patient qui dit comment il va,

comment il se sent), ne peut pas

s’appliquer tel en psychiatrie. Il

est évident qu’un mélancolique

et délirant, par exemple, aura

bien du mal à se représenter et

à rapporter, “avec justesse”, la

qualité de ses émotions. Cer-

tains patients schizophrènes, en

particulier ceux qui souffrent

des symptômes les plus péjora-

tifs, vont précisément être ceux

qui ne seront pas à même de

capter l’attention du médecin

sur des problèmes essentiels

qui les concernent. Ce “biais”

est constitutif de leur patholo-

gie. Il faut donc utiliser une autre

façon d’approcher ces patients.

On peut la construire à partir de

l’observation faite par un tiers

(hétéro-évaluation), médecin

ou psychologue, dans un cadre

calme, sécurisant, de confiance

réciproque, en un mot empa-

thique. Exemple : avec Na-

dine Bazin et Marie-Christine

Hardy-Bayle, du centre hospi-

talier de Versailles, nous avons

construit une sorte d’échelle de

qualité de vie pour des patients

schizophrènes, établie selon une

méthode, éminemment subjec-

tive, mais originale, et qui nous

a donné des résultats… surpre-

nants : “Outcome revealed by

preference in schizophrenia”

(OPS) (**). Dans un premier

temps, Marie-Christine a rédigé

une quinzaine de fiches, com-

portant environ 200 mots cha-

cune, sur la vie au jour le jour

de quinze patients (12 hommes

et 3 femmes, de 22 à 53 ans).

Puis, on a fait classer ces sor-

tes de “tranches de vie”, ou

“vignettes”, par ordre de préfé-

rence, d’une part par dix autres

patients schizophrènes, d’autre

part par un groupe de douze

personnes proches d’eux. On

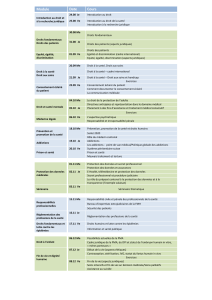

L’unité-669 : les conduites de destruction

et l’évaluation des traitements en psychiatrie

www.idf.inserm.fr/site/u669/

Dirigée par Bruno Falissard, l’unité Inserm U-669 comprend 84

membres répartis en dix équipes qui s’intéressent aux problè-

mes de santé mentale dans une perspective de santé publique.

Elle aborde deux grandes thématiques :

Les conduites de destruction de l’adolescent et du jeune

adulte. Destruction de soi (tentatives de suicide, toxicomanie,

troubles des conduites alimentaires) ou d’autrui (troubles des

conduites, personnalité antisociale, troubles limites de la per-

sonnalité)

L’évaluation des thérapeutiques en psychiatrie (traitements

psychotropes, psychothérapies, prises en charge globales, ré-

seaux de soins dans le domaine de la santé mentale).

Elles sont “travaillées” selon dix axes de recherche :

A Épidémiologie générale de la santé mentale et de l’adolescent

(Marie Choquet).

A Évaluation pharmacologique et épidémiologique du médica-

ment (Emmanuelle Corruble).

A Épidémiologique psychiatrique de l’adulte (Isabelle Gasquet).

A Neuro-développement et troubles des apprentissages (Lau-

rence Vaivre-Douret).

A Méthodologie de recherche en psychiatrie (Bruno Falissard).

A Méthodes qualitatives (Catherine Jousselme, Anne Révah-

Lévy).

A Recherche clinique et épidémiologique des troubles des com-

portements alimentaires (Nathalie Godart)

A Études longitudinales et interventionnelles, troubles des

conduites et des comportements alimentaires en relation avec

l’attachement (Sylvana Côté).

A Trouble de la personnalité borderline (Maurice Corcos).

A Recherches cliniques et épidémiologiques dans les troubles

addictifs (Michel Reynaud).

L’unité est officiellement associée au Groupe de recherche sur

l’inadaptation psychosociale chez l’enfant (GRIP) de Montréal,

dirigé par le Pr Richard Tremblay.

Le Courrier des addictions (9) – n° 4 – octobre-novembre-décembre 2007 114

F

O

U

S

F

U

J

F

O

en a tiré six “situations de vie”

types qu’on a présentées alors à

229 patients schizophrènes, en

leur demandant celle qui avait

leur préférence, qu’ils jugeaient

meilleures que la leur. Deux de

ces vignettes décrivaient des

situations radicalement oppo-

sées : l’une correspondait à une

vie chaotique d’artiste de rue,

en rupture de ban et de traite-

ment, l’autre à l’enfermement

et isolement dans une commu-

nauté religieuse. Nous nous

attendions à ce que les patients

préfèrent la forme de liberté dé-

crite par la première vignette. Il

n’en n’a rien été : ils préféraient

la seconde ! Cela nous interroge

beaucoup sur l’état de nos pa-

tients. Ce type d’étalonnage de

la qualité de vie, très innovant,

a certainement ses limites. En

donnant vraiment les moyens

aux patients de s’exprimer se-

lon leurs possibilités, il a le mé-

rite de servir de poil à gratter,

de secouer le cocotier des certi-

tudes des psychiatres.

Le Courrier des addictions :

Quelle est la valeur scientifi-

que de ces mesures de qualité

de vie ?

B. F. : Nombreux sont, en effet,

ceux qui s’interrogent sur la

légitimité de ce type d’évalua-

tion : il s’agit, en effet, de me-

sures exclusivement subjectives

et non objectives comme on en

a l’habitude. Dès lors se pose

bien la question d’envisager de

réaliser un travail scientifique

portant sur l’évaluation de tel-

les caractéristiques. Par exem-

ple, le sous-score de dépression

(PRO) qui est, semble-t-il, une

constante de toutes les échelles

de qualité de vie, de l’évalua-

tion de la souffrance psychique.

Certaines personnes, atteintes

de maladies très sévères, vont

“en rabattre” d’elles-mêmes

sur leurs revendications “de

bien-être”, et, s’ajustant à leur

état, répondront à des questions

concernant un état de dépression

possible : “ça va !”. Et ils ob-

tiendront un score de qualité de

vie “meilleur”, alors qu’en fait,

selon des critères plus généraux

pour ne pas dire objectifs, “ça

ne va pas !”. D’où l’intérêt de

recouper “les ressentis” décla-

ratifs, pour approcher de façon

plus précise la qualité de vie

réelle des patients, comme nous

l’avons fait avec l’OPS pour

les patients schizophrènes. Le

PRO, souvent, ne suffit pas !

La recherche en psychiatrie

a été trop longtemps victime

d’une OPA de la neurobiolo-

gie qui fait du neurone et des

neuromédiateurs son paradig-

me. Au point, qu’aujourd’hui,

le champ épistémologique de

la santé mentale est la biologie,

avec l’obligation, pour le cher-

cheur qui s’y intéresse, de prou-

ver en permanence son objecti-

vité : tout ce qui est objectivable

par imagerie médicale, dans un

tube à essai est scientifique. Tout

ce qui est proche de la vie du pa-

tient, appartient à la trivialité que

l’on écarte de la main. Au nom de

quoi ? Au nom de qui ? Les gens

ne sont pas que des neurones !

Personnellement, je milite pour

que l’on fasse “de la science”

aussi avec le subjectif. Si nous ne

le faisons pas, ce sont des “gou-

rous” qui le feront !

La vie ne se résume pas

au cortex préfrontal !

Le Courrier des addictions :

Comment intégrer la notion

de qualité de vie en ce qui

concerne le problème plus

spécifique des addictions?

B. F. : Justement, pour des pa-

tients “addicts”, la vraie ques-

tion de la privation de liberté

n’est pas un problème de neuros-

ciences mais une question philo-

sophique. Le cortex préfrontal ne

résume pas toute leur vie ! Il faut

éminemment en tenir compte.

Pour ces patients, précisément,

nos traitements ne constituent

pas a priori une amélioration

de leur qualité de vie mais, sou-

vent, une forme de dégradation,

alors que c’est l’inverse pour

leur entourage, leur famille.

Ils ont tendance à choisir la sé-

dation de leur mal-être, ou de

maximaliser leur bien-être, dans

l’instant, avec le ou les produits

dont ils sont dépendants, al-

cool ou drogues, et dont on les

prive. Ils ont beaucoup de mal

à se projeter dans l’avenir. Il

nous faudra tenir compte éga-

lement de la modification de

conscience induite par les pro-

duits eux-mêmes. Les mesures

de qualité de vie ne mesure-

ront pas tout à fait les mêmes

choses chez eux que chez les

patients “classiques” de psy-

chiatrie. Mais, comme dans le

cas des patients psychiatriques,

schizophrènes, en particulier,

il n’est pas sûr que l’approche

empirique déclarative classique

soit “valide” pour faire ce genre

de mesure. Pour finir, il est très

difficile d’envisager des études

de suivi à long terme avec des

toxicomanes (un certain nombre

sont SDF, ont des personnalités

borderline, disparaissent dans

la nature…). On les limite donc

dans le temps, à six mois-un an,

ce qui en restreint sérieusement

l’intérêt! On ne mesure pas, en

effet, les mêmes choses à 5 mois

qu’à 5 ans ! Ou alors, on “se ra-

bat” sur des études de cohortes,

par définition plus faciles à me-

ner que des essais randomisés,

surtout lorsque les populations

étudiées sont coincées en insti-

tution.

Le Courrier des addictions :

Comme celles que vous avez

étudiées en 2003 et 2004

dans 23 établissements péni-

tentiaires français ? (***)

B. F. : Oui, pour la première

fois, en France, nous avons

mené une étude épidémiologi-

que transversale de grande am-

pleur auprès de 800 hommes

incarcérés, tirés au sort dans

23 établissements pénitentiai-

res français (maisons centrales,

maisons d’arrêt, centres de dé-

tention), 100 hommes dans un

établissement de Martinique

et 100 femmes dans deux éta-

blissements. La technique de

repérage diagnostique, très ori-

ginale, a combiné les avantages

d’une évaluation standardisée

et celle d’une évaluation cli-

nique. En effet, chaque détenu

était interrogé en même temps,

pendant au moins deux heures,

par un binôme de deux clini-

ciens (un psychiatre, le plus

souvent “senior”, et un psy-

chologue clinicien). Dans un

premier temps, le psychologue

conduisait un entretien structu-

ré conformément aux directives

du MINI (Mini International

Neuropsychiatric Interview).

Le psychiatre poursuivait par un

entretien libre avec la personne

de 20 minutes environ. Résul-

tats : selon le consensus des bi-

nômes d’enquêteurs, 36 % des

détenus présentaient au moins

un trouble psychiatrique, et la

grande majorité en cumulait

plusieurs (troubles anxieux ou

thymiques associés à la dépen-

dance aux substances illicites

ou à l’alcool, notamment). Et,

à chaque fois, la discussion des

deux praticiens confortait, voi-

re majorait notablement le dia-

gnostic : 6,2 % ont diagnosti-

qué, de façon consensuelle, une

schizophrénie, 24 % un trouble

dépressif majeur, 17,7 %, une

anxiété généralisée et 14,6 %

une toxicomanie.

Parmi le sous-groupe des 300

détenus incarcérés, pour la

première fois, depuis moins de

6 mois, 18 % présentaient une

dépendance aux substances illi-

cites et 16 % à l’alcool.

Les enquêteurs ont considéré

que 35 % des détenus qu’ils

avaient interrogés étaient “ma-

nifestement”, “gravement” ou

“parmi les patients les plus”

malades. D’où, au final, un pa-

tient sur cinq (soit 22 %) ont été

signalés à l’équipe soignante de

l’établissement pénitentiaire,

avec son accord (sauf cas consi-

déré comme d’urgence).

Ces prévalences sont globale-

ment plus élevées que celles

des données internationales.

Le Courrier des addictions (9) – n° 4 – octobre-novembre-décembre 2007

115

F

O

U

S

F

U

J

F

O

Pourquoi ? Peut-être est-ce du

à la spécificité des prisons fran-

çaises, sûrement aussi à la mé-

thode d’évaluation utilisée. Or,

nous savons bien à quel point le

stress lié à la privation de liberté

et le caractère déréalisant de la

vie en milieu carcéral (privation

de liberté, de sexualité, d’envi-

ronnement familial…), élément

central de tout trouble psycho-

tique, oblige à “éclater” le

cadre nosographique habituel.

Ainsi, les “types de psychose

non précisée” font référence,

le plus souvent, à des modali-

tés de fonctionnement mental

“d’allure” psychotique, mais

pas nécessairement à un trouble

mental cliniquement avéré.

En résumé, il n’est donc pas ques-

tion de plaider pour une approche

scientifique du subjectif, en dévi-

talisant celui-ci de sa substance…

Celle d’être précisément relative

aux sujets, aux conditions de vie,

aux pathologies spécifiques. Et

aussi aux enquêteurs et à leurs

méthodes !

n

Patricia de Postis

Sélection de publications

1. Revah-Levy A, Birmaher B, Gas-

quet I, Falissard B. The Adolescent

Depression Rating Scale (ADRS):

a validation study. BMC Psychiatry

2007;7.2.

2. Falissard B et al. Prevalence of

mental disorders in French prison for

men. BMC Psychiatry 2006;6,33.

3. Falissard, B. Psy, various procedu-

res used in psychometry. R. Software

ed, CRAN 2006;7.2.

4. Falissard B. Comprendre et utiliser

les statistiques dans les sciences de la

vie. Paris : Masson 2005;380.

5. Falissard B, Lukasiewicz M, Cor-

ruble E. The MDP75: a new approach

in the determination of the minimal

clinically meaningful difference in a

scale or a questionnaire. J Clin Epi-

demiol 2003;56:618-21.

6. Falissard B. Mesurer la subjecti-

vité en santé : perspective méthodo-

logique et statistique, 2003. Paris :

Masson 2001.

7. Falissard B. Focused principal

components analysis: looking at a

correlation matrix with a particular

interest in a given variable. Journal

of Computational and Graphical Sta-

tistics 1999;8:906-12.

8. Falissard B. A spherical represen-

tation of a correlation matrix. J Clas-

sification 1996;13:276-80.

9. Falissard B, Lellouch, J. The suc-

cession procedure for interim analy-

sis: extensions for early acceptance

of ho and for flexible times of analy-

sis. Stat Med 1993;12:51-67.

10. Falissard B, Lellouch J. A new

procedure for group sequential ana-

lysis in clinical trials. Biometrics

1992;48:373-88.

* Partenaires de la Fondation hôpitaux

de Paris-hôpitaux de France : Banque de

France, Bayard jeunesse, Bouygues Tele-

com, Carrefour, les Artisans Boulangers,

La Poste, Les Produits laitiers, le ministère

de l’Éducation nationale, de l’Enseigne-

ment supérieur et de la Recherche, RTL, la

SNCF et TF1. Soutiens de : l’Association

internationale des consultants en image-

France (AICI-France), l’association “Les

toiles enchantées”, la Caisse primaire

d’assurance maladie de Paris, Cosmetic

Executive Women (CEW), GIE Handiser-

vice, la Fédération française du prêt-à-por-

ter féminin, la Fondation EDF, la Fondation

Jean-Luc Lagardère, la Fondation Wyeth,

le groupe Dassault, l’Institut Mode Médi-

terranée, L’Oréal, RTL/Fun Radio, et du

soutien de l’association Les Amis de la

Maison de Solenn-Maison des adolescents.

** Falissard B, Bazin N, Hardy-Bayle

MC. Outcome revealed by preference in

schizophrenia (OPS): development of a

new class of outcome measurements. Int J

Methods Psychiat Res 2006;15(3):139-45.

*** Rouillon F, Duburcq A, Fagnani F, Falis-

sard B. Étude épidémiologique sur la santé

mentale des personnes détenues en prison.

Étude coordonnée par un groupe d’ex-

perts, sous l’égide d’un comité scientifique

présidé par les représentants des ministères

de la Santé et de la Justice et associant des

représentants des professionnels de santé

intervenant en milieu pénitentiaire. Réalisée

par le groupe d’étude en épidémiologie et

en santé publique Cemka-Eval avec un co-

financement du ministère de la Justice et

de la Santé. Voir, Falissard B et al. BMC

Psychiatry 2006;6:33.

Forum “Dans ma famille, l’alcool est un problème”

Premier bilan du forum www.forum-alcool-famille.fr, lancé le 13

mars dernier par Drogues alcool tabac info service (Datis) et l’Associa-

tion nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) :

en 6 mois, près de 150 contributions d’internautes et 1 759 visites des

pages de l’espace forum site ont été relevées. Cet espace d’échanges

et de témoignages a été créé pour soutenir les jeunes, nombreux, qui

souffrent d’une consommation excessive d’alcool au sein de leur fa-

mille. Elles sont, en effet, plus de 10 % le nombre des familles où

au moins l’un des parents a une consommation excessive d’alcool. Le

climat familial peut devenir tendu et pour les enfants de parent alcoo-

lique, la peur, la honte, la culpabilité, l’insécurité rendent difficile, voire

impossible de demander de l’aide. À la maison, le sujet est tabou. Sou-

vent, ils “n’en parlent pas”… Sur le forum, ils peuvent “se lâcher” mais

surtout tisser sur la toile un vrai réseau de solidarité. Ils disent, par

exemple : “Prononcer le mot alcool m’arrache la bouche. M’arrache comme

ça a arraché une partie de moi, de ma vie, de mon enfance, de mon adoles-

cence, de ma famille. Aujourd’hui encore j’ai du mal à dire mon papa est al-

coolique, les gens n’imagine pas ce que ça représente que de vivre avec une

personne atteint de cette maladie, voir l’une des personnes que l’on aime

le plus s’autodétruire c’est entraîné sa propre autodestruction avec elle.”

Certains enfants restent marqués de la violence des propos de leurs

parents, de leurs comportements durant des années. Un des témoi-

gnages rappelle “aux alcoolodépendants que leurs paroles et leurs gestes

envers leurs enfants, eux ne s’en souvienne peut-être plus le lendemain, mais

les enfants s’en rappelleront toute leur vie.” Les différents internautes ont

conscience qu’il faut poser ouvertement le problème aux parents ou

bien à l’entourage ou encore “en parler à ses amis de son âge”, cela pour

ne pas affronter seul les difficultés et être soutenu. “Je pense qu’il faut

parler ce cette maladie, briser le silence, casser les préjugés et s’exprimer au

lieu de rester étouffé par la bouteille”, dit l’un d’eux.

Étienne Apaire, le nouveau président de la Mission inter-

ministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie

À la tête de la MILDT, l’alternance magistrat-médecin-magistrat se

poursuit avec la nomination, en conseil des ministres du 29 août

2007, d’Étienne Apaire, 48 ans.

Bref CV : auditeur de justice à l’École nationale de la magistrature, en

1986, il devient, deux ans plus tard, substitut du procureur de la Répu-

blique près le tribunal de grande instance d’Évreux où il est chargé des

infractions à la législation sur les stupéfiants. Il est aussi avocat général

près la cour d’assises de l’Eure. En 1990, substitut du procureur de la

République près le tribunal de grande instance de Paris, il est chargé

de la lutte contre le trafic national et international de stupéfiants et

le proxénétisme. Pendant deux ans, il est aussi responsable du service

des injonctions thérapeutiques. L’année suivante, le voilà chargé de la

mission “justice” à la Délégation générale à la lutte contre la drogue

et la toxicomanie. En 1995, il prend le poste de juge d’instruction au

tribunal de grande instance de Paris (criminalité organisée ; criminalité

informatique...) et en 2001, occupe la fonction de premier substitut au

tribunal de grande instance de Nanterre. En mai 2002, il est aux côtés

de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieu-

re et des Libertés locales, comme conseiller judiciaire. Deux ans plus

tard, c’est de Dominique de Villepin, qui remplace Nicolas Sarkozy à la

tête de ce ministère, qu’il est le conseiller judiciaire. En décembre 2004,

il devient vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande

instance de Paris et, en mars 2005, chef de la mission de préfiguration

de la délégation aux interceptions judiciaires au ministère de la Justice.

En mai 2005, il est conseiller pour les affaires pénales et les victimes

de Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Enfin, en

avril 2007, il est chef de service, adjoint au directeur, à la Direction des

affaires criminelles et des grâces.

Brèves

1

/

4

100%