r è s

Le Courrier des addictions (11) – n ° 4 – octobre-novembre-décembre 2009 20

C

o

n

g

r

è

s

C

o

n

g

r

è

s

C

o

n

g

r

è

s

C

o

n

g

r

è

s

C

o

n

g

r

è

s

Flash-back : ce congrès a vu le jour, voilà

seize ans, à Saint-Tropez pour faire pièce

aux carences des systèmes de santé qui,

dans plusieurs pays, en France en particulier,

ne mesuraient pas la nécessité et l’urgence de

mettre en place une politique de réduction des

risques liés à l’usage de drogues afin de limiter

les dommages causés par l’épidémie du sida,

mais aussi celle des hépatites moins visibles à

l’époque. Il s’est construit également autour de

la nécessité de développer certains outils thé-

rapeutiques tels que la méthadone, qui faisait

l’objet de vives controverses sinon d’amères

polémiques.

Depuis, ce colloque international s’est tenu

tous les deux ans dans le sud-est de la France,

région d’origine de l’organisateur fondateur, le

Dr Jean-Marie Guffens, décédé en 2006.

En 2007, Bizia, avec son directeur le Dr Jean-

Pierre Daulouède, a pris le relais afin de pé-

renniser cette rencontre sur la Côte basque.

"Au fil des années, notre champ s’est élargi

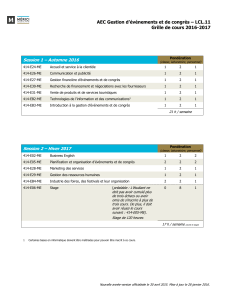

Biarritz a accueilli la 9e édition du colloque européen et international "Toxicomanies

Hépatites Sida" (THS), du 13 au 16 octobre 2009. Il a été, comme le précédent en 2007,

organisé par Bizia, association qui a pour mission le soin, la prévention, la réduction des

risques et des dommages liés à l’usage des drogues, en partenariat avec la SETHS (So-

ciété européenne toxicomanies hépatites sida) et Munduko Medikuak.

Il a une nouvelle fois réuni les meilleurs spécialistes européens et américains de l’addic-

tologie qui ont présenté l’état de la recherche concernant l’actualité des soins dans le

"champ" et les problèmes infectieux associés.

Plus d'une centaine d'intervenants ont présenté leurs travaux en séances plénières, ate-

liers, rencontres et débats de société pour un public de près de 800 participants. Mené

tambour battant, le programme était copieux, les thèmes pluriels, chers à ce colloque

conçu, dès la première édition par Jean-Marie Guffens en 1993, comme interdiscipli-

naire, convivial et international. "Un colloque apparu au fil du temps comme un lieu

phare de rencontres et d’échanges entre les sciences humaines et médicales, les experts

européens et nord- et sud-américains, mais aussi, bien sûr, avec la communauté des pa-

tients et, plus largement, les usagers". C'est ainsi que cette année son président, le Pr

Christian Trepo de Lyon, le présentait en ajoutant : "Il a contribué avec succès à abolir les

traditionnelles barrières corporatistes entre la psychiatrie, la pharmacologie, la méde-

cine interne, l’infectiologe, l’hépatologie et la santé publique".

des drogues illicites vers les autres substances

psychoactives (médicaments détournés…),

vers l’alcool et le tabac aussi, enfin reconnus

comme homologues des drogues, vers d’autres

conduites addictives comme le jeu patholo-

gique et son avatar électro-Internet chez tous

les jeunes", devait expliquer Jean-Pierre Dau-

louède en introduction. Avec de nouvelles

difficultés pour appréhender les spécificités

cliniques et thérapeutiques de celles-ci. "Les

outils pour ratisser ce nouveau champ semblent

se faire plus complexes et plus ardus, disait-il. Là

où la substitution opiacée soigne l’héroïnomanie

jusqu’à la faire pratiquement disparaître, la co-

caïne, le cannabis et l’alcool, les conduites ad-

dictives, entre autres, nécessitent des approches

variées, plus complexes et plus longues, que la

combinaison de plusieurs addictions ne simpli-

fie pas".

Pour cette neuvième édition, trois thèmes

majeurs ont été présentés :

les addictions, avec la présentation des

progrès réalisés ces dernières années et l’état

des recherches, effectués notamment par le

National Institute on Drug Abuse (NIDA) et

avec la présence, entre autres personnalités,

des Prs Charles O’Brien* de Pennsylvanie,

Mary-Jeanne Kreek**, de la Rockefeller uni-

versity de New York, Bernard Roques***,

membre des académies française et euro-

péenne des sciences et pharmacologue;

l’infectiologie-virologie, avec la présenta-

tion par le Pr Julio Montaner****, président

de l’International AIDS Society, de ses travaux

sur l’intérêt des trithérapies pour limiter le

pouvoir contaminant des personnes porteuses

du VIH ; le rappel de l’importance du fléau de

l’hépatite C en Europe, et particulièrement en

France (900 décès par an), et des mises au point

sur les outils de dépistage et les stratégies de

mise en traitement de cette pathologie virale

qui est désormais potentiellement curable (Prs

Christian Trépo, Igor Grant de San Diego,

Victor De Ledinghen de Bordeaux) ;

la réduction des risques liés à l’usage de

drogues, avec la présentation d’expériences

innovantes telles que l’utilisation médicale de

l’héroïne, sous l’égide des Prs Miguel Casas de

Barcelone, Ambros Uchtenhagen de Zurich,

et Gerrit van Santen d’Amsterdam.

À cette occasion, les congressistes ont pris

connaissance de plus près avec les expé-

riences de salles de consommation à moindre

risque de Bilbao, Barcelone ou Vancouver (en

présence de Michael John Milloy)et l’éva-

luation de leur impact en termes de santé

publique. Et, pendant THS 9, une "salle de

consommation à moindre risque" a été re-

constituée pour l’occasion avec la présence de

l’association ASUD (association d’auto-sup-

port des usagers de drogues) et de Jean-Louis

Bara de First et Safe.

* Membre de l’académie des Sciences des États-Unis,

fondateur et directeur de l’Institut de recherche en ad-

dictologie, pionnier et de renommée internationale.

**Membre de l’équipe pionnière à l’origine de la

découverte de l’utilisation à usage thérapeutique de

la méthadone chez les consommateurs d’héroïne.

*** Auteur du "Rapport sur la dangerosité des drogues"

remis à Bernard Kouchner, ministre de la Santé en 1998.

****Pionnier des trithérapies du sida qui ont révolutionné

le pronostic de la maladie.

Biarritz, 13-16 octobre 2009

9e Colloque international

toxicomanies-hépatites-sida

(THS) : zoom sur de vraies

rencontres tout terrain

Patricia de Postis

Le Courrier des addictions (11) – n ° 4 – octobre-novembre-décembre 2009

21

C

o

n

g

r

è

s

C

o

n

g

r

è

s

C

o

n

g

r

è

s

C

o

n

g

r

è

s

C

o

n

g

r

è

s

Zoom sur THS 9 :

Les addictions

La génétique

Il est loin le temps où l’on se permettait de dire,

même au sein de colloques professionnels et

scientifiques, que "les addictions sont un effet

du défaut de la volonté et que seule celle-ci peut

les défaire", comme le rappelait Jean-Pierre

Daulouède. "La saga de la découverte (en avril

2008) du premier gène de vulnérabilité pour les

addictions", contée par Philippe Gorwood à

Biarritz, est là pour en témoigner : de nom-

breux gènes candidats sont déjà connus pour

avoir un rôle potentiellement important dans

les variations interindividuelles de vulnérabili-

té de différents troubles addictifs (gène codant

pour le récepteur dopaminergique D2 dans le

syndrome du déficit de récompense, du neu-

ropeptide Y [NPY], du transporteur de la do-

pamine pour les syndromes de sevrage sévères,

du GABA-6 dans la dépendance à l’alcool, etc.).

Ils sont responsables d’effets très partiels, voire

mineurs, qui ne jouent un rôle que pour un pe-

tit nombre de patients et sont loin de rendre

compte de la complexité de tout ce qui peut

entrer en jeu dans l’émergence d’une addic-

tion. "La complexité du phénotype, l’héritabi-

lité modeste, la difficulté à reposer ces analyses

sur des approches plus biologiques, expliquent,

en bonne partie cet aspect minimaliste des ré-

sultats… La question se posait donc de savoir si

la génétique devait se contenter d’aspects aussi

discrets pour les années à venir", racontait Phi-

lippe Gorwood. Il répond : "Et bien non ! Car,

en avril 2008, a été découvert le premier gène

de vulnérabilité aux comportements addictifs.

La qualité des résultats initiaux, le nombre des

réplications et la cohérence des résultats, nous

permet d’affirmer, de manière assez exception-

nelle en psychiatrie génétique, que le cluster de

gènes en question constitue un facteur de risque

pour la dépendance au tabac" (à partir de la

réplication du rôle significatif de ce gène sur

une population de 3 000 adolescents français).

Or ce gène a déjà "des frontières phénotypiques

débordantes, puisque le risque d’alcoolodépen-

dance pourrait aussi être concerné… Une fois

que le fil d’Ariane est attrapé, le but du laby-

rinthe n’est plus très loin", concluait-il.

Les traitements

Depuis longtemps, les experts en neurobiolo-

gie, les psychiatres et les cliniciens ont prouvé,

par ailleurs, l’influence prépondérante des

facteurs de vulnérabilité aux addictions dans

la réussite ou l’échec des traitements, la plus

ou moins grande propension à "s’accrocher" et

à rechuter : "Ce sont les unlucky", comme les

appelait Charles O’Brien. Et, comme dans

nombre d’autres domaines de la médecine

(notamment en cancérologie), ce sont aussi les

facteurs de chance ou malchance de répondre

plus ou moins bien aux traitements. Mais

quels traitements ? Il semble que la polémique

de années 1980-1990, devenue nettement plus

tiède, ait cédé beaucoup de terrain à l’obser-

vation, l’expérimentation, l’évaluation. Et c’est

heureux !

Bien des intervenants et auteurs de posters ont

eu l’opportunité à Biarritz de conforter l’option

thérapeutique agoniste dans le traitement des

addictions aux opiacés, en particulier Miguel

Casas de Barcelone et, bien sûr, Marie-Jeanne

Kreek qui a rappelé qu’un million de patients

de par le monde étaient désormais sous traite-

ment de substitution par la méthadone (dont

250 000 aux États-Unis, 500 000 en Europe).

Mais, comme le Pr Charles O’Brien, elle a

pu développer également l’intérêt de "l’option"

antagoniste, avec la naltrexone, qui bloque

l’euphorie en inhibant la production de do-

pamine par les récepteurs opioïdes. "Dans les

études menées chez les alcooliques, on a donné

soit un placebo, soit de la naltrexone. Chez les

patients qui ont reçu le traitement, le craving

a notablement diminué et seulement 25 % des

patients en traitement rechutent contre 50 %

de ceux qui ont reçu le placebo", rappelait le Pr

O’Brien qui a été l’initiateur de ces travaux, qui

comptent désormais une trentaine d’études in-

ternationales.

Pascal Courty et Simon Duchâteau.

La douleur

Encore un domaine où il a fallu batailler pen-

dant des années pour faire reconnaître l’ina-

nité d’idées reçues sur la quasi-absence de

douleur aiguë, pourtant très déstabilisatrice,

du patient sous opiacés, héroïne ou traite-

ments de substitution. À Biarritz, l’équipe de

Clermont-Ferrand, Pascal Courty et Nicolas

Autier ont présenté des travaux portant sur la

comparaison des seuils de douleur de patients

substitués par méthadone ou buprénorphine

et de sujets sains contrôles. Les deux groupes

traités, de 30 patients chacun, ne diffèrent que

par la durée du traitement et les antécédents

d’injection (plus élevés dans le groupe métha-

done). En accord avec les critères d’exclusion,

les patients ne présentaient aucun toxique dans

les urines, à l’exception de cannabis, avec une

prévalence de 75 %. Les deux groupes étaient

comparables en termes d’humeur, de scores de

sévérité de l’addiction et de qualité de vie, ex-

pliquait Nicolas Authier. Résultats: "Respecti-

vement 68 % à 75 % et 28 % à 78 % des patients

méthadone et bupénorphine ont présenté une

hyperalgie mécanique et électrique statistique-

ment significative. Et cette hyperalgie semble

d’intensité et de prévalence supérieure dans

le groupe méthadone." Conclusion de Pascal

Courty: "En réalité les patients sous traitement

de substitution aux opiacés (TSO) font l’expé-

rience de la douleur. Ils connaissent à la fois la

tolérance aux opiacés et l’hyperalgésie comme

le prouvent des scores plus élevés concernant la

douleur. Néanmoins, leur douleur répond aux

opiacés et comme ils en ont besoin en première

ligne, il leur en faut en traitement de la douleur

de plus fortes doses ainsi qu’une fréquence et

une durée d’administration plus élevées."

Jean-Pierre Daulouède et Jean-Luc Venisse.

Jeu pathologique

Autre actualité de THS 9, poussée sur les de-

vants "de la scène" par la nécessité faite désor-

mais aux centres de soins d’accompagnement

et de prévention en addictologie, les CSAPA,

d’intégrer dans leurs activités les addictions

sans drogue : le jeu pathologique. Encore bien

peu exploré en France, il a donné lieu à un ate-

lier spécifique, présidé par le Pr Jean-Luc Ve-

nisse de Nantes, où se sont exprimés des spé-

cialistes canadiens et français. Ainsi Isabelle

Giroux, psychologue au centre d’excellence

québécois pour la prévention et le traitement

du jeu, a présenté deux études concernant les

Mary-Jeanne Kreek et Andrew Rosenblum.

Le Courrier des addictions (11) – n ° 4 – octobre-novembre-décembre 2009 22

C

o

n

g

r

è

s

C

o

n

g

r

è

s

C

o

n

g

r

è

s

C

o

n

g

r

è

s

C

o

n

g

r

è

s

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

loteries vidéo. La première concerne la forma-

tion au hasard du jeu qui a permis de toucher

12 000 détaillants de loterie vidéo du Québec

et leurs employés. Le but en était de réviser

certains concepts relatifs au jeu (la notion de

hasard…) et, surtout, de mieux connaître les

caractéristiques d’un joueur excessif afin de

pouvoir intervenir "en prévention" auprès de

lui. En préalable, on s’est aperçu à cette oc-

casion que la plupart ne connaissait même

pas le fonctionnement des machines à sous.

Ensuite, à l’issue de cette formation, 70 % des

membres du personnel avaient bien donné un

dépliant d’information portant les adresses de

services ressources à l’assistant de recherche

jouant le client "mystère" en difficulté avec

le jeu (contre 50 % de ceux qui n’avaient pas

bénéficié de cette formation). Malheureuse-

ment, 8 mois plus tard, ce bon score ne s’était

pas maintenu.

La deuxième étude portait sur l’évaluation

d’un projet d’exclusion volontaire, lancé en

2006 par la Régie des alcools, des courses et

des jeux du Québec, en collaboration avec

de nombreux partenaires (ministre des Fi-

nances, services sociaux, services de santé,

propriétaires de brasseries, de bars, Police…).

L’université de Laval a formé pour cela des

conseillers, édité un dépliant à la disposition

des joueurs. 93 % (soit 400) des détaillants et

employés des deux régions concernées par ce

programme (Mauricie et centre Québec) ont

accepté de participer à l’étude, de répondre à

un questionnaire d’évaluation, en post-test,

puis à 6 mois. Résultats : 67 % se sont déclarés

satisfaits de la formation qu’ils avaient reçue,

et, au bout de six mois, ils avaient eu souvent

le réflexe de parler de "ressources d’aide" aux

joueurs qui les sollicitaient. Lesquels, joueurs

depuis 8 ans en moyenne et dépensant 354 $

par semaine, préféraient une exclusion de

12 mois, renouvelée pour trois mois, plutôt

qu’une exclusion moins "sévère". Décep-

tion relative : 71 % de ces clients, souffrant

d’ailleurs de problèmes concomitants d’alcool

et de drogues, avaient déjà reçu une aide. "Le

programme a donc recruté très peu de nou-

veaux clients et, de plus, ils ont été bien peu

nombreux à retourner le questionnaire", disait

Isabelle Giroux.

Marie Grall-Bronnec, du service nantais

du Pr J.L. Venisse, a, pour sa part, relativisé

l’addiction aux jeux à l’adolescence, comme

Élisabeth Rosse, de Marmottan, deux

lieux pionniers d’accueil et de soins pour

les joueurs pathologiques et forts consom-

mateurs de jeux en ligne sur Internet. Sans

pour autant en nier l’impact. Ainsi le Centre

de recherche et d’information des organisa-

tions de consommateurs belge, cité par Marie

Grall-Bronnec, a indiqué qu’en 2006, parmi

un échantillon de 2 300 sujets âgés de 10 à 17

ans, 40 % avaient déjà joué au moins une fois

à un jeu de hasard et d’argent, 2 à 9 % d’entre

eux pouvaient présenter déjà des indices

d’une pratique pathologique. "Une étude ca-

nadienne récente, portant sur un large échan-

tillon de sujets âgés en moyenne de 18,6 ans,

indiquait qu’entre 3,5 % et 5,8 % avaient un

problème probable de jeu, même si seuls 1,1 %

d’entre eux en avaient la perception", expli-

quait-elle. Et, bien sûr, comme pour bien

d’autres addictions, on retrouve parmi eux

les mêmes facteurs de vulnérabilité, avec des

problématiques très proches : personnalité

en recherche de sensations, antécédents fa-

miliaux de troubles de la personnalité, d’abus

sexuels, de maltraitance, de jeu excessif, pré-

cocité de l’initiation…

Pour Élisabeth Rosse, de Marmottan (Dr

Marc Valleur), centre qui reçoit actuellement

aux alentours de 200 hard core gamers, il est

évident que les Massively Multiplayer on Line

(les "MMO-RPG") sont souvent des jeunes

adultes qui souffrent de troubles psychia-

triques "sérieux" considérant leurs pratiques

comme un étayage "auto-médiquant". En tous

cas, qui sont à la recherche de plaisir et de

sensations excitantes et valorisantes à travers

les jeux. À ne pas confondre avec ces bouli-

miques d’images et écrans en tous genres et

tous formats, en quête d’anesthésie, d’oubli de

leur réalité et difficultés. Et sûrement pas avec

ces cohortes d’ados qui cherchent à fuir une

réalité inquiétante, les problèmes scolaires du

collège et du lycée, les angoisses de l’entrée

"dans une peau sexuée"… Bref, qui se ser-

vent des écrans comme d’un "hygiaphone

sentimental", pour communiquer soft avec

leurs pairs. Dans ce contexte, "la guilde" du

jeu en ligne et l’avatar choisi permettent

de vivre, dans l’infinitude d’un jeu qui se

greffe de perpétuelles extensions, des aven-

tures sans fin dans le virtuel. "On a plus de

prise sur son avatar que l’on peut facile-

ment moduler, changer que sur son propre

corps", disait-elle. "On voit plus parmi eux

des troubles qui sont du registre de la pho-

bie sociale que de la psychose (schizophré-

nie). Il faut remettre ces jeunes à leur place

qui est celle de sujets timides qui veulent

reprendre confiance en eux et que l’on doit

aider à prendre conscience que ce qu’ils sont

capables de faire dans le jeu, ils peuvent

l’utiliser par ailleurs", concluait-elle.

v

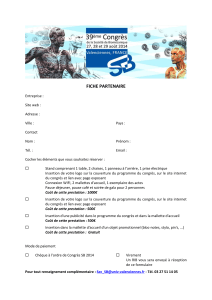

Centre des congrès de Biarritz.

Tabagisme,

encore plus de cancers

vLe Centre international de recherche

sur le cancer (le CIRC, Lyon) vient

d’ajouter à la liste déjà bien longue des

cancers induits par le tabagisme (cavité buc-

cale, oro-pharynx, œsophage, cavité nasale,

larynx, poumon, col de l’utérus, vessie, rein,

moelle osseuse, uretère), ceux de l’ovaire, du

côlon et du rectum…

Le Courrier des addictions (11) – n ° 4 – octobre-novembre-décembre 2009

23

C

o

n

g

r

è

s

C

o

n

g

r

è

s

C

o

n

g

r

è

s

C

o

n

g

r

è

s

C

o

n

g

r

è

s

Biarritz, 13-16 octobre 2009

Pour les médecins de l’Association nationale

pour la recherche et l’étude sur les hépato-

pathies chroniques (ANGREHC*), ces graves

loupés dans le dépistage du VHC sont peut-

être explicables, mais en aucun cas accep-

tables. À quoi faut-il les attribuer? Au silence

de cette maladie pendant parfois longtemps,

qui la rend peu détectable en pratique, aux

réticences qu’ont certains médecins à prendre

en charge une maladie fréquente et compli-

quée dans une population de patients qu’ils

jugent "difficiles", à l’absence de soutien du

système de santé? Pourtant sa prise en charge

peut être organisée par des réseaux de soins en

toxicomanie et/ou hépatites C, la formation

des médecins généralistes n’est pas insurmon-

table puisqu’elle est déjà organisée dans bien

des réseaux. Il existe des modalités de dépis-

tage efficaces et disponibles, bien codifiées

(test ELISA, puis détection et quantification

de l’ARN du VHC par PCR, enfin dosage du

taux ALAT/ASAT permettant de savoir si la

maladie est évolutive ou pas). On a déjà beau-

coup travaillé sur la façon de faire l’annonce

du diagnostic, à qui et comment la gérer (sans

précipitation, souvent en plusieurs étapes

selon la réceptivité du patient, et toujours

dans le cadre d’un suivi du patient, de l’aidant

principal et des proches…). Enfin, comme

l’ont répété bien des intervenants dont le Dr

Xavier Aknine, responsable de l’ANGREHC,

ou encore le Dr Michel Bonjour, on connaît

mieux maintenant les modalités d’une bonne

prise en charge : "Elle doit débuter avec un ac-

compagnement psychiatrique. Il faut évaluer

l’état psychique du patient avant l'instauration

du traitement médicamenteux. Elle doit être

transdisciplinaire (généraliste, hépatologue,

travailleur social, infirmière, psychologue,

psychiatre, etc.) pour optimiser les chances de

guérison", insistait M. Bonjour. Ce concept de

travail en équipe transdisciplinaire a d’ailleurs

bien montré ses preuves dans une étude me-

née, pendant 2 ans, par le Réseau des micros-

tructures d’Alsace en 2008, présentée à THS

9. "Le travail en équipe à proximité du patient,

dans une relation de confiance, améliore la

prise en charge de l’hépatite C chez les UD",

concluait le Dr George-Henri Melenotte,

président de la CNRM**.

Et pourtant, les loupés sont toujours là, pré-

occupants, en amont comme en aval. C’est

la raison pour laquelle l’ANGREHC a alerté

les pouvoirs publics sur les graves problèmes

d’accès aux soins d’une partie de ces patients.

À THS 9, les médecins qui militent en son sein

ont donc proposé que certains généralistes

expérimentés dans la prise en charge de pa-

tients toxicomanes, porteurs de l’hépatite C,

puissent établir eux-mêmes et sous certaines

conditions, la primo-prescription nécessaire

pour débuter le traitement interféron-riba-

virine. Une mesure qui figure dans le Plan

hépatites national 2009-2012 et qui prévoit

l’élaboration d’un guide des bonnes pratiques

à l'intention des médecins généralistes primo-

prescripteurs. Mais, bien sûr, il ne faudrait pas

tarder à la mettre en œuvre… "Chaque UD at-

teint d’hépatite C qui continue à s’injecter ou

sniffer est le maillon d’une chaîne de contami-

nation, il faut le dépister. Les UD ont les mêmes

chances de guérison que les non-usagers. La

clef de la guérison est la combinaison transdis-

ciplinarité et expérience. Aucun professionnel

ne peut prendre en charge un usager seul. 2010

devrait être l’année de la transdisciplinarité…",

résumait et concluait Pascal Melin, cofonda-

teur de SOS hépatites (Saint-Dizier).

v

* ANGREHC : Association

nationale pour la recherche

et l'étude sur les hépato-

pathies chroniques (www.

angrehc.com).

* CNRM : Coordination

nationale des réseaux de

microstructures (coordina-

tion-nationale@reseau-rms.

org).

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

La Bulgarie, aussi !

vL’Assemblée nationale bulgare, qui a voté au printemps der-

nier l’interdiction de fumer dans tous les lieux publics, va

mettre en pratique cette mesure à compter de juin 2010. Ce

pays, particulièrement tabagique (il se classe au deuxième rang des

pays européens pour le nombre de fumeurs réguliers, derrière la

Grèce), avait déjà interdit la cigarette dans les hôpitaux et les taxis

et imposé aux restaurateurs et cafetiers d’aménager des zones non-

fumeurs. Comme ces mesures n’étaient pas appliquées, comme on

l’a constaté en France depuis des années, le gouvernement bulgare

a décidé de passer, comme nous, à la vitesse supérieure.

Essai clinique pour le vaccin anti-cocaïne

vDes scientifiques américains ont mené un essai clinique

positif pour un vaccin anti-cocaïne qui réduirait la prise

de cette drogue en augmentant dans le sang le niveau des

anticorps contre elle, ce qui la rendrait inactive. L’essai a porté

sur 115 personnes dépendantes à la cocaïne dont 58 ont reçu le

vaccin (5 injections) et 57 un placebo. Des tests urinaires ont été

faits trois fois par semaine pour mesurer le taux des métabolites de

la cocaïne, donc l’usage de drogue. Résultat : 38 % des personnes

vaccinées ont produit assez d’anticorps pour ne plus ressentir les

effets de la drogue. Affaire à suivre…

Martell BA et al. Arch Gen Psychiatry 2009;66(10):1116-23.

L’INFECTIOLOGIE

THS 9 a consacré plu-

sieurs ateliers à l’hé-

patite C pour bien

marquer, une nou-

velle fois, l’urgence

d'une plus grande

mobilisation du corps

médical dans la lutte

contre l’infection par

le VHC. Plus de 250 000 personnes vivent en

France avec une bombe à retardement au niveau

du foie. Sans le savoir! Et pourtant, après un dé-

pistage à temps, "les traitements contre l’hépatite

C, désormais adaptés à chaque patient, permet-

tent la guérison (suppression virale) dans 63 % des

cas aujourd'hui", affirmait Victor de Ledinghen

(Bordeaux).

En résumé, d’après le Bulletin Épidémiolo-

gique Hebdomadaire du 19 mai 2009 (Institut

de veille sanitaire) plus de 500 000 personnes

sont porteuses d’une hépatite virale chronique

(232 000 de l'hépatite C, 281 000 de l'hépatite

B), près de 50 % l’ignorent et ne sont pas en-

core dépistés. Les hépatites virales sont res-

ponsables de 10fois plus de décès que le VIH.

Rappelons que chez les usagers de drogues (UD)

[par injections et sniff], la prévalence du VHC at-

teint 60 %, ce qui fait d’eux la cible privilégiée et

prioritaire du dépistage systématique (séropréva-

lence de 28 % chez les moins de 30 ans, 71 % chez

les 40 ans et plus, de 24,5 % chez ceux qui sont

atteints du sida...). Non soignées et non prises

en charge alors que des traitements efficaces

existent, les hépatites virales chroniques sont

la cause de plus de 5 000 décès chaque année

en France dont 3 500 décès dus au virus de

l’hépatite C (VHC).

On compte toujours actuellement 5 000 nou-

velles contaminations par an pour l’hépatite C

et 2 500 pour l’hépatite B.

1

/

4

100%