L d o s s i e r

La Lettre du Gynécologue - n° 337 - décembre 2008

Dossier

Dossier

28

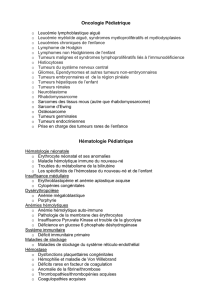

Les tumeurs non épithéliales malignes de l’ovaire re-

présentent moins de 20 % des cancers de l’ovaire chez

l’adulte. En dehors des tumeurs hématologiques, on dis-

tingue essentiellement les tumeurs germinales malignes et les

tumeurs du stroma et des cordons sexuels.

Les tumeurs germinales malignes affectent principalement la

jeune fille ou la jeune femme, sont le plus souvent unilatérales,

permettant ainsi un traitement chirurgical préservant la fer-

tilité ultérieure. Elles sont souvent diagnostiquées à un stade

précoce, chimio-sensibles et donc associées à un très bon pro-

nostic (1).

Les tumeurs du stroma et des cordons sexuels surviennent

davantage en périménopause, mais peuvent survenir à tout

âge. Elles sont aussi, dans la grande majorité, unilatérales,

diagnostiquées à un stade précoce, leur conférant également

un bon pronostic. Les récidives tardives sont néanmoins à

rechercher (2).

La prise en charge de ces tumeurs est complexe du fait de leur

faible prévalence, de l’absence fréquente de diagnostic pré-

opératoire et de la nécessité de prendre en compte le désir de

procréation de ces patientes.

RAPPELS CLINIQUES

Tumeurs germinales malignes

Les tumeurs germinales malignes représentent 5 à 10 % de la

pathologie ovarienne maligne (3-5). Elles touchent principale-

ment les femmes dans les premières décennies (1).

Les tumeurs germinales malignes regroupent les dysgermino-

mes (45 %) et les tumeurs non dysgerminomateuses. Parmi les

tumeurs non dysgerminomateuses, on distingue les tumeurs

vitellines ou tumeurs du sinus endodermique, les tératomes

immatures, les carcinomes embryonnaires purs, les choriocar-

cinomes embryonnaires purs non gestationnels et les tumeurs

composites (6-8).

La symptomatologie clinique repose, dans 85 % des cas, sur

l’apparition de douleurs abdomino-pelviennes chroniques ou

d’une masse abdominopelvienne palpable. Il peut s’agir éga-

lement, dans 10 % des cas, d’une douleur abdominopelvienne

aiguë en rapport avec une rupture, une hémorragie ou une

torsion du kyste. Plus rarement, il existe une distension abdo-

minale, une fièvre ou un saignement vaginal.

Les marqueurs tumoraux utiles au diagnostic comprennent

l’αFP (tumeur vitelline, tératome immature et carcinome

embryonnaire), l’HCG (dysgerminome, carcinome embryon-

naire et choriocarcinome) et la LDH (dysgerminome, carci-

nome embryonnaire et choriocarcinome) [1].

Les facteurs pronostiques reconnus sont dominés par le stade

FIGO, le type histologique, le volume tumoral résiduel ainsi

qu’une élévation des marqueurs tumoraux. Le pronostic des

tumeurs germinales malignes est excellent avec un taux de

guérison de 100 % pour les stades précoces et de 75 % pour les

stades avancés (1).

Tumeurs du stroma et des cordons sexuels

Les tumeurs du stroma et des cordons sexuels représentent

environ 8 % de la pathologie ovarienne néoplasique (9).

Elles rassemblent les tumeurs du groupe fibrothécal (essen-

tiellement fibrome, thécome, fibrosarcome), les tumeurs de

la granulosa, les tumeurs à cellules de Sertoli-Leydig (andro-

blastomes) ainsi que d’autres tumeurs rares comme les gynan-

droblastomes et les tumeurs à cellules stéroïdiennes sans autre

précision.

Les tumeurs de la granulosa représentent 70 % des tumeurs du

stroma et des cordons sexuels (2). Elles sont principalement

découvertes en périménopause, mais peuvent survenir à tout

âge. On distingue deux types histologiques : la forme adulte et

la forme juvénile. La forme adulte est majoritaire (95 % des cas)

et concerne des femmes de plus de 50 ans (10). Elle se révèle

souvent par des saignements vaginaux en rapport avec la pro-

duction hormonale. Plus rarement, elle peut se manifester par

des signes d’hyperandrogénie (oligoménorrhée, hirsutisme,

virilisation). L’association avec les pathologies endométriales

(hypertrophie, atypie et cancer endométriaux) [10, 11] et le

cancer du sein (9, 12) est notable. La symptomatologie clini-

que retrouve une distension abdominale et des douleurs abdo-

minopelviennes. Parfois, ces dernières peuvent être aiguës,

à l’occasion de rupture, hémorragie ou torsion du kyste. La

tumeur est de taille variable et le plus souvent unilatérale. La

forme juvénile touche des femmes de moins de 30 ans, avec

une atteinte unilatérale. Il existe classiquement une puberté

précoce avec rarement un syndrome de virilisation. L’évolu-

tion de ces tumeurs est lente et les récidives sont tardives

Traitement chirurgical des tumeurs non épithéliales

malignes de l’ovaire

Surgical management of non-epithelial ovarian tumours

IP A.S. Bats * et **, F. Larousserie ***, F. Lécuru *

1. Service de chirurgie gynécologique cancérologique, hôpital européen Georges-Pompidou,

20, rue Leblanc, 75015 Paris.

2. Université Paris-Descartes, faculté de médecine, Paris.

3. Service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction humaine, centre

hospitalier des Quatre-Villes, CHI Jean-Rostand, site de Sèvres, 92318 Sèvres

La Lettre du Gynécologue - n° 337 - décembre 2008

Dossier

Dossier

29

(6 ans en moyenne) [8, 13]. L’estradiol et l’inhibine peuvent

être dosées lors du suivi en cas de tumeur sécrétante. Le taux

de survie à 5 ans des tumeurs de la granulosa se situe entre

75 % et 90 %, tous stades confondus (13, 14).

Les tumeurs de Sertoli-Leydig représentent moins de 0,2 %

des tumeurs ovariennes. Elles touchent préférentiellement

des femmes jeunes (20-40 ans) mais peuvent toucher tous les

âges. Il s’agit de la principale tumeur ovarienne responsable de

signes de virilisation (8, 9). Les tumeurs de Sertoli-leydig sont

unilatérales dans 98 % des cas. La survie sans récidive se situe

entre 70 et 90 %. En revanche, le pronostic des stades avancés

est très sombre (15). Contrairement aux tumeurs de la granu-

losa, les récidives sont précoces.

Le stade FIGO, la taille tumorale supérieure à 10-15 cm, un

index mitotique élevé et la rupture tumorale (16) déterminent

les facteurs pronostiques des tumeurs du stroma et des cor-

dons sexuels.

PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE

Lorsque le diagnostic de tumeur non épithéliale maligne de

l’ovaire est suspecté chez une femme jeune par l’examen cli-

nique, l’imagerie (échographie pelvienne, scanner ou IRM)

ou une élévation des marqueurs tumoraux, la prise en charge

doit être réalisée dans un centre de référence et discutée au

sein d’une réunion de concertation pluridisciplinaire incluant

chirurgiens, radiologues, oncologues et anatomopathologis-

tes. Avant la prise en charge chirurgicale, il est primordial

d’aborder avec la patiente les problèmes de fertilité et de désir

de grossesse. La chirurgie est alors réalisée dans un premier

temps sur une cœlioscopie exploratrice lorsque la taille tumo-

rale le permet (< 5-6 cm). Dans le cas contraire, il convient de

réaliser une laparotomie médiane.

L’exploration abdominopelvienne doit être complète avec une

cytologie péritonéale systématique et des biopsies des zones

suspectes. Les règles de cancérologie doivent être respectées,

notamment lors d’une cœlioscopie, où il faut veiller à l’absence

de rupture peropératoire, l’extraction protégée par sac et l’ex-

sufflation par les trocarts laissés en place.

Le compte-rendu opératoire doit être détaillé, décrivant de

manière exhaustive l’exploration abdominopelvienne (nor-

male comme anormale), les gestes réalisés ainsi qu’une éven-

tuelle rupture peropératoire.

L’examen extemporané va orienter vers une tumeur maligne :

l’aspect inhabituel et l’âge de la patiente doivent faire évoquer

une tumeur non épithéliale. Il n’y a pas de données spé-

cifiques sur les performances de l’examen extemporané pour

les tumeurs ovariennes non épithéliales, mais il faut souligner

qu’il peut être difficile en raison du caractère inhabituel de

ces tumeurs, des multiples aspects histologiques qu’elles peu-

vent revêtir, de leur rareté et donc du manque d’expérience

du pathologiste. Les renseignements cliniques et une bonne

concertation entre chirurgien et pathologiste sont indispensa-

bles. Lorsque l’examen extemporané ne peut affirmer le carac-

tère épithélial de la tumeur, il est conseillé de se limiter à un

geste unilatéral, complété par une stadification complète.

Parfois, le diagnostic n’est pas posé avant l’intervention et il

s’agit d’une découverte postopératoire, notamment lorsque le

diagnostic est fait en urgence. Ainsi, il faut rappeler l’impor-

tance du compte-rendu opératoire détaillé pour toute masse

annexielle, permettant d’éviter les problèmes de restadifica-

tion éventuelle.

TRAITEMENT CHIRURGICAL

Tumeurs germinales malignes

Les tumeurs germinales malignes sont le plus souvent unilaté-

rales et confinées à l’ovaire, rendant ainsi la chirurgie conser-

vatrice possible chez les femmes jeunes désirant conserver

leur fertilité. Le traitement conservateur ne semble pas affec-

ter le taux de récidive ou de survie (3, 17-20).

Pour les formes unilatérales, une annexectomie simple est

réalisée, associée à une stadification. Celle-ci comporte une

inspection de la cavité abdominopelvienne, une cytologie

péritonéale, des biopsies péritonéales systématiques ainsi

que la biopsie de toutes les zones suspectes (3, 21). Il n’est pas

nécessaire de réaliser une biopsie de l’ovaire controlatéral s’il

est macroscopiquement indemne, en raison du risque adhé-

rentiel qui diminuerait la fertilité et du risque de ménopause

induite. Une lymphadénectomie pelvienne et lomboaortique

est recommandée, mais n’est en fait réalisée que guidée par

l’imagerie ou la reconnaissance peropératoire d’adénopathies

(9, 18, 21).

Cette chirurgie conservatrice est possible même en cas de

tumeur avancée et de métastase ganglionnaire lomboaortique

(17-21).

Le traitement des stades avancés est extrapolé de celui des

tumeurs épithéliales et doit comporter une cytoréduction

complète des lésions macroscopiques en essayant de limiter

la morbidité, dans la mesure où la tumeur est très chimio-sen-

sible.

Pour les femmes n’ayant plus de désir de grossesse, le gold

standard reste l’hystérectomie totale non conservatrice asso-

ciée à la stadification péritonéale et ganglionnaire (3).

La laparoscopie est envisageable en prenant les mesures pré-

ventives inhérentes à la cancérologie par laparoscopie. En

particulier, le volume souvent important de la tumeur peut

constituer un frein à l’abord cœlioscopique.

En l’absence de stadification initiale, il existe peu de données

sur l’intérêt de la restadification. En pratique, elle est réali-

sée pour les dysgerminomes ou les tératomes immatures de

grade 1 lorsque les marqueurs tumoraux s’élèvent ou stagnent

après l’intervention initiale. La cœlioscopie trouve dans ce cas

tout son intérêt.

La chirurgie de “second look” n’est pas indiquée (3, 9, 18) si la

chirurgie initiale a été complète.

La chirurgie de cytoréduction secondaire trouve sa place dans

les récidives. En cas de récidive sur l’ovaire restant, une kys-

La Lettre du Gynécologue - n° 337 - décembre 2008

Dossier

Dossier

30

tectomie peut être réalisée s’il reste du tissu ovarien sain, en

association à de la chimiothérapie (17).

Tumeurs du stroma et des cordons sexuels

Le traitement des tumeurs des cordons sexuels et du stroma

repose sur la chirurgie (2).

Chez la femme désirant conserver sa fertilité, la prise en

charge comporte une annexectomie simple associée à une

stadification péritonéale (examen complet de la cavité abdo-

minopelvienne, prélèvement des zones anormales, biop-

sies péritonéales systématiques à défaut, omentectomie). En

revanche, la place des curages ganglionnaires n’est pas bien

définie dans la littérature. Ils sont recommandés, sans que l’on

puisse affirmer le bénéfice en termes de pronostic. En raison

du risque de pathologies endométriales associées, on adjoint

une hystéroscopie et un curetage endométrial.

Après l’obtention d’une grossesse, l’hystérectomie avec

annexectomie controlatérale est controversée.

Pour les femmes n’ayant plus de désir de grossesse, le gold stan-

dard reste là encore l’hystérectomie totale non conservatrice

associée à la stadification péritonéale et ganglionnaire (3).

Les stades avancés doivent bénéficier d’une cytoréduction

complète des lésions macroscopiques associée à une stadifica-

tion péritonéale, épiploïque et ganglionnaire.

Les récidives doivent être traitées par la chirurgie de cytoré-

duction si possible.

La chirurgie, associée à une chimiothérapie à base de sels de

platine, confère aux tumeurs non épithéliales malignes de

l’ovaire un excellent pronostic.

Le traitement conservateur affecte peu la fonction repro-

ductrice de ces femmes jeunes (1, 22). Le retour à des cycles

normaux survient dans les 6 mois suivant la fin de la chimio-

thérapie (23). On observe des taux de grossesse allant jusqu’à

80 % (1, 24). Des malformations fœtales ont été rapportées

après traitement conservateur, sans lien significatif avec la

chimiothérapie (23).

CONCLUSION

La découverte d’une masse annexielle suspecte chez une jeune

femme doit faire évoquer une tumeur non épithéliale, a for-

tiori si cette masse est volumineuse, si elle est associée à des

douleurs ou des signes d’hyperestrogénie ou d’androgénie.

La chirurgie préservant la fertilité est possible chez la plupart

des patientes, et plus de 80 % d’entre elles pourront conserver

leur fonction reproductrice (1).

Une chimiothérapie adjuvante à base de sels de platine pourra

être proposée. La surveillance demeure essentielle.

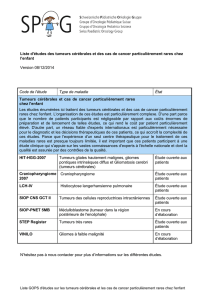

Afin de faciliter et d’homogénéiser la prise en charge de ces

tumeurs rares, l’Observatoire francophone des tumeurs rares

de l’ovaire a été mis en place en 2002, et il paraît essentiel de

colliger tous ces cas de tumeurs rares (http:www.ovaire-rare.

org). ■

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Gershenson DM. Management of ovarian germ cell tumors. J Clin Oncol

2007;25(20):2938-43.

2. Colombo N, Parma G, Zanagnolo V, Insinga A. Management of ovarian stro-

mal cell tumors. J Clin Oncol 2007;25(20):2944-51.

3. Dällenbach P, Bonnefoi H, Pelte MF, Vlatos G. Yolk sac tumours of the ovary :

an update. Eur J Surg Oncol 2006;32(10):1063-75.

4. Low JJ, Perrin LC, Crandon AJ, Hacker NF. Conservative surgery to preserve

ovarian function in patients with malignant ovarian germ cell tumors. A review of

74 cases. Cancer 2000;89(2):391-8.

5. Ayhan A, Taskiran C, Bozdag G, Altinbas S, Altinbas A, Yuce K. Endodermal

sinus tumor of the ovary: the Hacettepe University experience. Eur J Obstet Reprod

Biol 2005;123(2):230-4.

6. Serov SF, Scully RE, Sobin LH. Histological typing of ovarian tumours: Inter-

national histological classification of tumours, n° 9, Geneva, World Health Orga-

nization, 1973.

7. Scully RE, Sobin LH. Histological typing of ovarian tumours: World Health

Organization international histological classification of tumours (ed 2). Berlin,

Germany, Springer, 1999.

8. Tavassoli FA, Devilee P. Pathology and genetics. In: Tavassoli FA, Devilee P,

eds. Tumors of the breast and female genital organs. World Health Organization

Classification of tumours. Lyon : IARC press 2003:146-79.

9. Ray-Coquard I, Guastalla I, Treilleux I et al. Rare malignant ovarian tumors.

Oncol 2005;7:556-63.

10. Schumer ST, Cannistra SA. Granulosa cell tumor of the ovary. J Clin Oncol

2003;21(6):1180-9.

11. Gusberg SB, Kardon P. Proliferative endometrial response to theca-granulosa

cell tumors. Am J Obstet Gynecol 1971;111(5):633-43.

12. Bridgewater JA, Rustin GJ. Management of non-epithelial ovarian tumours.

Oncology 1999;57(2):89-98.

13. Hines JF, Khalifa MA, Moore JL, Fine KP, Lage JM, Barnes WA. Recurrent

granulosa cell tumor of the ovary 37 years after initial diagnosis: a case report and

review of the literature. Gynecol Oncol 1996;60(3):484-8.

14. Malmström H, Högberg T, Risberg B, Simonsen E. Granulosa cell tumors of

the ovary: prognostic factors and outcome. Gynecol Oncol 1994;52(1):50-5.

15. Young RH, Scully RE. Ovarian Sertoli-Leydig cell tumors: a clinico-

pathological analysis of 207 cases. Am J Surg Pathol 1985;9(8):543-69.

16. Schneider DT, Calaminus G, Wessalowski R et al. Ovarian sex cord-stromal

tumors in children and adolescents. J Clin Oncol 2003;21(12):2357-63.

17. Low JJ, Perrin LC, Crandon AJ, Hacker NF. Conservative surgery to preserve

ovarian function in patients with malignant ovarian germ cell tumors. A review of

74 cases. Cancer 2000;89(2):391-8.

18. Peccatori F, Bonazzi C, Chiari S, Landoni F, Colombo N, Mangioni C. Surgi-

cal management of malignant ovarian germ-cell tumors: 10 years’ experience of

129 patients. Obstet Gynecol 1995;86(3):367-72.

19. Nishio S, Ushijima K, Fukui A et al. Fertility-preserving treatment for pa-

tients with malignant germ cell tumors of the ovary. J Obstet Gynaecol Res

2006;32(4):416-21.

20. Lu KH, Gershenson DM. Update on the management of ovarian germ cell

tumors. J Reprod Med 2005;50(6):417-25.

21. Sood A, Gershenson D. Management of early stage of ovarian cancer. In:

Bristow R, Karlan B. Taylor and Francis Surgery for Ovarian Cancer. London:

2006:57-86.

22. Colombo N, Parma G, Lapresa MT, Maggi F, Piantanida P, Maggioni A. Role

of conservative surgery in ovarian cancer: the European experience. Int J Gynecol

Cancer 2005;15(Suppl.3):206-11.

23. Ayhan A, Celik H, Taskiran C, Bozdag G, Aksu T. Oncologic and reproduc-

tive outcome after fertility-saving surgery in ovarian cancer. Eur J Gynaecol Oncol

2003;24(3-4):223-32.

24. Demirtas E, Guven S, Guven ES, Baykal C, Ayhan A. Two successful sponta-

neous pregnancies in a patient with a primary primitive neuroectodermal tumor

of the ovary. Fertil Steril 2004;81(3):679-81.

1

/

3

100%