L Mild ou trouble cognitif léger ? Cognitive Impairment

274 | La Lettre du Neurologue • Vol. XV - n° 8 - octobre 2011

MISE AU POINT

Que reste-t-il du Mild

Cognitive Impairment

ou trouble cognitif léger ?

The Mild Cognitive Impairment: what else?

P. Krolak-Salmon*

* Centre de mémoire, de ressource et

de recherche de Lyon.

L

e concept de trouble cognitif léger (TCL), ou Mild

Cognitive Impairment (MCI), s’est développé à la

n des années 1990 grâce à R. Petersen, qui l’a

déni comme l’association d’une plainte mnésique

corroborée par l’entourage et d’une altération

objective de la mémoire, sans retentissement sur

l’autonomie et les activités de la vie quotidienne (1).

Ce concept, qui dénit davantage un stade évolutif

qu’une pathologie à part entière, s’est ensuite étendu

à d’autres secteurs cognitifs, pour même intégrer

la possibilité d’une perte minime d’autonomie (2).

Un concept pour un stade

évolutif de multiples maladies

Ce trouble cognitif léger pouvait être attribué à

différentes pathologies : la maladie d’Alzheimer,

principalement, et d’autres affections neuro-

dégénératives, neurovasculaires ou psychia-

triques. Le développement du concept de MCI a

permis de mettre l’accent sur les stades les plus

légers de la maladie d’Alzheimer et même des

maladies apparentées. Selon une étude récente,

près de 26 % des patients souffrant d’une maladie

de Parkinson présenteraient les critères diagnos-

tiques de MCI, avec décit mnésique, altération

des performances visuo-spatiales, des fonctions

exécutives et des capacités attentionnelles (3). Le

concept de Vascular Cognitive Impairment (VCI)

se dénit par une altération cognitive en lien avec

des lésions vasculaires très hétérogènes comme des

lacunes, une leucoaraïose et même des accidents

vasculaires de localisation stratégique, n’altérant pas

les activités de la vie quotidienne (4). Ce concept

présente un intérêt particulier pour établir les

difcultés cognitives des patients avec encéphalo-

pathie vasculaire sans démence mais présentant un

trouble cognitif léger, communiquer sur l’impor-

tance de la prévention secondaire des facteurs de

risque cardiovasculaire, et favorise certainement

la prévention de la démence vasculaire et même

de l’expression clinique de la maladie d’Alzheimer

à composante cérébrovasculaire. Il a récemment

été montré que 40 % des sujets à risque génétique

de maladie de Huntington réunissaient les critères

diagnostiques de MCI, plutôt de type non amnésique,

marqués par un ralentissement de la vitesse de

traitement de l’information et une dégradation

des fonctions exécutives (5). Cet exemple illustre

l’intérêt de décliner le concept de MCI à l’ensemble

des pathologies induisant une altération cognitive

progressive, an de mieux comprendre les stades

précoces et les facteurs prédictifs de conversion

vers le handicap cognitif plus sévère, et d’enrichir

la prise en charge dès les premiers signes annonçant

cette conversion, avant d’envisager des traitements

étiopatho géniques, qui ne pourront être réellement

efcaces qu’à ces stades précoces.

Mettre l’accent sur les stades

précoces de la maladie

d’Alzheimer

Mais c’est dans le cadre des consultations pour décit

mnésique et de la suspicion de maladie d’Alzheimer

que la popularité du concept de MCI s’est considéra-

blement développée depuis les années 2000, 90 %

LN8-2011.indd 274 19/10/11 12:36

La Lettre du Neurologue • Vol. XV - n° 8 - octobre 2011 | 275

Points forts

»Le syndrome MCI reflète un stade évolutif d’une dégradation cognitive progressive.

»Ce syndrome peut être dû à plusieurs processus lésionnels neurodégénératifs ou neurovasculaires.

»La maladie d’Alzheimer peut être diagnostiquée au stade MCI.

Mots-clés

Trouble cognitif léger

MCI

Maladie d’Alzheimer

Biomarqueurs

Critères diagnostiques

Highlights

»

The MCI syndrome depicts a

course stage of a progressive

cognitive impairment.

»

This syndrome can be related

to different neurodegenerative

or neurovascular disorders.

»

Alzheimer’s disease can be

diagnosed at the MCI stage.

Keywords

Mild cognitive impairment

MCI

Alzheimer’s disease

Biomarkers

Diagnosis criteria

des neurologues américains l’utilisant pour coter

leurs consultations (6). Ce concept a indéniablement

renforcé la prise en considération des patients avant

le stade de la démence, la possibilité de mettre en

place des mesures non médicamenteuses comme

des aides à domicile, un suivi clinique, une démarche

de prévention secondaire concernant notamment

les facteurs de risque cardiovasculaire chez ces

patients qui entrent dans la lière des soins. Les

médecins américains signalent que, lorsqu’ils posent

le diagnostic de MCI, ils conseillent des mesures

hygiénodiététiques, l’exercice physique (78 % des

médecins) et les stimulations cognitives (75 %), et

ils informent le patient sur le risque de démence

(63 %) [6]. Pour ces spécialistes, ce concept est

important pour organiser l’avenir du patient (87 %)

et les aides nancières (72 %), mais ils regrettent un

diagnostic difcile selon les critères actuels (23 %)

en soulignant le fait qu’il serait plus utile parfois

d’évoquer une maladie d’Alzheimer précoce (21 %).

Le concept de MCI est assez ou : le retour à un

statut cognitif normal est fréquent (7). Mais cette

dénition du MCI permet également de conrmer

un trouble au patient sans annoncer trop tôt le

diagnostic d’une pathologie incurable. Les actions

médicosociales menées à ce stade du MCI sont

déterminantes, car, si l’on pouvait retarder de

5 ans le stade démentiel de la maladie d’Alzheimer,

l’impact médico-économique de la maladie serait

réduit de moitié (Cummings, 2007).

Les limites du concept de MCI

Les limites du concept de MCI sont apparues secon-

dairement lorsque l’évolution des patients affectés

fut précisée par le suivi de cohortes. En effet, si

10 à 15 % des patients évoluaient annuellement

vers le stade démentiel de la maladie d’Alzheimer,

le concept tel qu’il était déni par R. Petersen ne

permettait pas d’anticiper plus précisément ce risque

de conversion, même si la maladie d’Alzheimer était

particulièrement liée au MCI de type amnésique,

mais compatible avec le MCI autre domaine et

même le MCI multidomaine, ces 2 derniers sous-

types pouvant notamment donner lieu à une

démence frontotemporale, une démence à corps

de Lewy ou une démence vasculaire. Le concept de

MCI n’intègre pas la qualité du trouble mnésique

(encodage, stockage et consolidation, récupération),

les données d’imagerie encéphalique ni la biologie.

Ainsi, son utilisation dans des essais thérapeutiques

au stade précoce de la maladie d’Alzheimer a conduit

à un échec, vraisemblablement du fait de l’hétéro-

généité des pathologies sous-jacentes (8, 9). Si les

inhibiteurs de l’acétylcholinestérase n’ont pas pu

montrer leur efcacité dans un groupe de patients

recrutés selon les critères diagnostiques du MCI, on

ne peut envisager de tester sur ce groupe hétérogène

les molécules visant les mécanismes intimes de

la maladie d’Alzheimer, en particulier la protéine

amyloïde et la protéine tau. Pour ces molécules de

type disease-modifyer, il est indispensable de poser

le diagnostic de maladie d’Alzheimer. Il apparaît

donc nécessaire de distinguer la question des stades

évolutifs (MCI et démence) de celle des pathologies

sous-jacentes.

Maladie d’Alzheimer :

un continuum de lésions

et de stades cliniques

De longs suivis de cohortes ont permis de mettre

en évidence un déclin cognitif précédant de plus

de 10 ans la maladie d’Alzheimer clinique, en parti-

culier les tests explorant la mémoire sémantique,

plusieurs années avant un affaiblissement cognitif

global (Amieva, 2008), la plainte mnésique et les

symptômes dépressifs (7 ans avant le diagnostic),

puis une dégradation fonctionnelle survenant 5 ans

avant le diagnostic.

Ce type d’approche met l’accent sur la durée de la

phase préclinique de la maladie d’Alzheimer, phase

pendant laquelle les traitements étiopathogéniques

devraient être les plus efcaces. La littérature de

ces dernières années a ouvert le débat autour du

diagnostic prédémentiel. Le concept de maladie

d’Alzheimer “prodromale” a permis de réunir des

critères diagnostiques pour la recherche. Ces critères

sont principalement fondés sur le développement

d’un syndrome amnésique progressif de type hippo-

campique associé à l’un des biomarqueurs suggérant

LN8-2011.indd 275 19/10/11 12:36

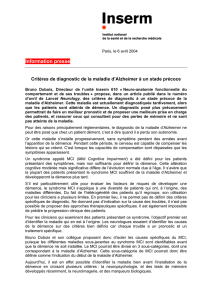

Figure 1. TEP avec traceur amyloïde (PIB) chez un sujet témoin (A) et un sujet présentant un

MCI de type maladie d’Alzheimer prédémentielle (B) [D’après M. Formaglio, Cermep, Lyon].

A B

276 | La Lettre du Neurologue • Vol. XV - n° 8 - octobre 2011

Que reste-t-il du

Mild Cognitive Impairment

ou trouble cognitif léger ?

MISE AU POINT

un processus dégénératif de type Alzheimer, en parti-

culier l’atrophie hippocampique évaluée par l’IRM,

la diminution de la protéine Aβ et l’augmentation

de tau dans le liquide céphalorachidien (LCR), l’ima-

gerie métabolique (tomographie par émission de

positons [TEP] avec traceur amyloïde ou traceur

glucosé, tomographie par émission monophoto-

nique évaluant les débits sanguins cérébraux) [10].

Ces critères initialement dédiés à la sélection de

patients pour la recherche ont été récemment

adaptés à la clinique avec le développement des

concepts de maladie d’Alzheimer présymptoma-

tique (à considérer chez les patients à risque de

mutation génétique), de maladie d’Alzheimer prédé-

mentielle et démentielle (tableau I) [11]. Certains

tests neuropsychologiques permettent de dénir

un prol amnésique hippocampique et de prédire

avec une probabilité importante la conversion du

stade MCI vers le stade démentiel de la maladie

d’Alzheimer (12). Cependant, ce type de marqueur

neuropsychologique ne peut être pris en compte que

lorsque le patient ou son entourage signalent une

difculté de mémoire, puisque sa valeur diagnos-

tique prédictive semblerait bien moindre dans la

population générale (13). Par ailleurs, l’apport des

biomarqueurs explorant les processus lésionnels

précocement associés à la maladie d’Alzheimer

conrme que cette maladie peut débuter par un

MCI autre domaine ou multidomaine, et pas exclu-

sivement par un “MCI amnésique” (14).

La maladie commence

longtemps avant la démence

Les biomarqueurs relevant de l’imagerie ou de la

biologie présentent des chiffres de sensibilité et de

spécicité dépassant 85 à 90 % s’ils sont évalués

au regard de la neuropathologie (15). Ils ont permis

d’étayer la réflexion diagnostique étiologique

précoce. La conjonction d’une augmentation de la

protéine tau/phospho-tau et de la diminution de

la protéine Aβ signe, in vivo, une accumulation de

lésions caractéristiques de la maladie d’Alzheimer,

le risque de conversion du stade MCI vers le stade

démentiel à 5 ans pouvant être multiplié par 18 (16).

Les variations du taux de protéine Aβ dans le LCR

interviendraient très tôt dans le cours évolutif de la

maladie, alors que la cascade amyloïde commence

bien avant les signes cliniques (17). Les variations du

taux de protéine tau interviendraient ensuite, alors

que les dégénérescences neurobrillaires s’accu-

mulent en masse.

L’imagerie métabolique, en particulier la TEP utilisant

des traceurs amyloïdes (qui sont carbonés dans

un premier temps, ce qui nécessite un cyclotron

à proximité, mais qui seront certainement uorés

dans un avenir proche et donc accessibles dans tous

les centres de médecine nucléaire), a montré une

très grande sensibilité dès le stade MCI de la maladie

d’Alzheimer (figure 1) [18]. Ce type d’approche a

permis de constater l’ampleur des dépôts amyloïdes,

alors que la dégradation cognitive est encore extrê-

mement modeste. Même les sujets témoins consi-

dérés comme sains mais montrant un résultat positif

en TEP avec traceur amyloïde présentent un surrisque

de souffrir d'une maladie d’Alzheimer clinique dans

les quelques années suivant l’examen (19).

Alors que les marqueurs explorant l’accumulation

de protéine Aβ dans le LCR ou en imagerie sont

sensibles extrêmement tôt – certainement des

années avant les symptômes –, les mesures de

Tableau I. Le MCI au regard des nouveaux critères diagnostiques proposés pour la maladie

d’Alzheimer.

Le diagnostic de maladie d’Alzheimer prodromale ne peut être posé que si les symptômes cliniques

sont évocateurs et que les biomarqueurs sont concordants. Si les biomarqueurs sont positifs mais

la clinique non évocatrice, il n’est pas sûr que les symptômes soient en lien avec des lésions de

type Alzheimer : ils pourraient être révélateurs de lésions qui s’accumulent mais qui ne donnent

pas encore lieu à des symptômes. Si la clinique est évocatrice, mais les biomarqueurs négatifs,

il n’est pas raisonnable de porter le diagnostic de maladie d’Alzheimer.

Symptômes spécifiques

de MA

Symptômes non spécifiques

de MA

Biomarqueurspositifs MA prodromale MCI

Biomarqueurs négatifs

ou non réalisés

MCI MCI

LN8-2011.indd 276 19/10/11 12:36

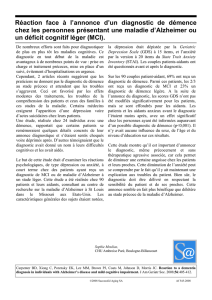

Figure 2. Variations des biomarqueurs et signes cliniques au cours de la maladie d’Alzheimer

depuis les stades précliniques au stade de la démence.

Normal Pas d’altération cognitive MCI Démence

Anormal

Aβ

Dysfonctions et lésions neuronales

liées à la pathologie “Tau”

Anatomie cérébrale

structurale

Mémoire

Signes cliniques

fonctionnels

Variations des marqueurs cliniques

et paracliniques

Stade clinique

La Lettre du Neurologue • Vol. XV - n° 8 - octobre 2011 | 277

MISE AU POINT

l’atrophie cérébrale, en particulier hippocampique,

pourraient être sensibles et spéciques, mais en aval,

illustrant les conséquences neuronales de la cascade

amyloïde et de l’accumulation de dégénérescences

neurobrillaires. Il en va de même pour les variations

métaboliques de la consommation de glucose en TEP

(figure 2). Ces variations métaboliques, illustrant

les conséquences cérébrales fonctionnelles, inter-

viendraient juste avant les dégradations cognitivo-

comportementales et fonctionnelles signant le stade

de démence.

Diagnostiquer le plus tôt

possible ou diagnostiquer

la conversion imminente

vers la démence ?

Application aux essais

thérapeutiques

La combinaison de marqueurs cliniques, biologiques

et radiologiques est intéressante pour prédire la

conversion du stade MCI vers le stade démentiel (20).

Des marqueurs plus précoces des lésions, comme

la protéine Aβ dans le LCR, seraient moins utiles

pour prédire la conversion à court et moyen terme

mais permettrait plutôt de prédire la sévérité

du déclin cognitif à plus long terme. D’autres

marqueurs seraient plus sensibles pour évaluer le

risque de conversion imminente du stade MCI vers

le stade démentiel. Ainsi, les fonctions exécutives

déclineraient rapidement juste avant la conversion

clinique du stade MCI vers le stade démentiel (20).

La combinaison d’une altération du rappel verbal

libre et de la TEP au FDG serait très intéressante pour

prédire la conversion du MCI vers la démence de type

Alzheimer dans les 2 ans (21). D’autres paramètres

neuroradiologiques, en particulier issus de l’IRM,

seraient importants à prendre en considération pour

évaluer le risque à moyen terme de conversion du

stade cognitif léger vers la démence, et plus particu-

lièrement les hypersignaux de la substance blanche

dans les régions frontopariétales et sous-corticales

d’origine vasculaire associés à un déclin des fonctions

exécutives (22).

Conclusion

Ainsi, il convient de poursuivre l’étude de la place

des biomarqueurs dans l’évolution de la maladie

d’Alzheimer, depuis les stades présymptomatiques

du MCI, et surtout d’évaluer leur valeur prédictive

de conversion à court ou moyen terme. Une

recherche multimodale, clinique, neuropsycholo-

gique, biologique et neuroradiologique doit être

menée dans le cadre de cette réexion importante

pour la construction des essais thérapeutiques. En

effet, l’utilisation de biomarqueurs qui ne seraient

pertinents que lorsque l’évolution vers un stade

démentiel est encore lointaine, pourrait poser des

problèmes éthiques au regard de l’espérance de vie

des personnes âgées. La positivité des biomarqueurs

ciblant la protéine Aβ ne permettrait pas de prédire,

dans cette population, la conversion clinique vers

le handicap cognitif et comportemental dans un

délai raisonnable.

Il convient donc d’apprécier qualitativement les

marqueurs signant une conversion rapide, comme,

par exemple, la neuropsychologie, les variations du

taux de protéine tau, la consommation de glucose

en imagerie.

Cette évolution récente des concepts a permis

d’aboutir à des critères diagnostiques internationaux

pour le MCI dû à une maladie d’Alzheimer (23), en

parallèle des nouveaux critères diagnostiques de

la maladie d’Alzheimer (24). Ces critères sont de

2 types.

Les critères cliniques sont les suivants :

➤

changement récent du statut cognitif du patient ;

➤

altération significative d’un ou de plusieurs

domaines cognitifs ;

➤

absence de retentissement signicatif sur la vie

professionnelle ou domestique ;

➤absence de démence.

LN8-2011.indd 277 19/10/11 12:36

278 | La Lettre du Neurologue • Vol. XV - n° 8 - octobre 2011

Que reste-t-il du

Mild Cognitive Impairment

ou trouble cognitif léger ?

MISE AU POINT

1. Petersen RC, Smith GE, Waring SC et al. Mild cognitive

impairment: clinical characterization and outcome. Arch

Neurol 1999;56(3):303-8.

2. Portet F, Ousset PJ, Visser PJ et al. Mild cognitive impair-

ment (MCI) in medical practice: a critical review of the

concept and new diagnostic procedure. Report of the MCI

Working Group of the European Consortium on Alzheimer's

Disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006;77(6):714-8.

3. Aarsland D, Bronnick K, Williams-Gray C et al. Mild cogni-

tive impairment in Parkinson disease: a multicenter pooled

analysis. Neurology 2010;75(12):1062-9.

4. Román GC, Sachdev P, Royall DR et al. Vascular cogni-

tive disorder: a new diagnostic category updating vascular

cognitive impairment and vascular dementia. J Neurol Sci

2004;226(1-2):81-7.

5. Duff K, Paulsen J, Mills J et al. Mild cognitive impair-

ment in prediagnosed Huntington disease. Neurology

2010;75(6):500-7.

6. Roberts JS, Karlawish JH, Uhlmann WR et al. Mild cognitive

impairment in clinical care: a survey of American Academy

of Neurology members. Neurology 2010;75(5):425-31.

7. Ritchie K, Artero S, Touchon J. Classification criteria for

mild cognitive impairment: a population-based validation

study. Neurology 2001;56(1):37-42.

8. Grundman M, Petersen RC, Ferris SH et al. Mild cogni-

tive impairment can be distinguished from Alzheimer

disease and normal aging for clinical trials. Arch Neurol

2004;61(1):59-66.

9. Petersen RC, Thomas RG, Grundman M et al. Vitamin E and

donepezil for the treatment of mild cognitive impairment.

N Engl J Med 2005;352(23):2379-88.

10. Dubois B, Feldman HH, Jacova C et al. Research

criteria for the diagnosis of Alzheimer's disease: revising

the NINCDS-ADRDA criteria. Lancet Neurol 2007;6(8):

734-46.

11. Dubois B, Feldman HH, Jacova C et al. Revising the defi-

nition of Alzheimer's disease: a new lexicon. Lancet Neurol

2010;9(11):1118-27.

12. Sarazin M, Berr C, De Rotrou J et al. Amnestic syndrome

of the medial temporal type identifies prodromal AD: a longi-

tudinal study. Neurology 2007;69(19):1859-67.

13. Auriacombe S, Helmer C, Amieva H et al. Validity

of the free and cued selective reminding test in predic-

ting dementia: the 3C study. Neurology 2010;74(22):

1760-7.

14. Visser PJ, Verhey F, Knol DL et al. Prevalence and

prognostic value of CSF markers of Alzheimer's disease

pathology in patients with subjective cognitive impair-

ment or mild cognitive impairment in the DESCRIPA study:

a prospective cohort study. Lancet Neurol 2009;8(7):

619-27.

15. Tapiola T, Alafuzoff I, Herukka SK et al. Cerebro-

spinal fluid β-amyloid 42 and tau proteins as biomarkers

of Alzheimer-type pathologic changes in the brain. Arch

Neurol 2009;66(3):382-9.

16. Hansson O, Zetterberg H, Buchhave P et al. Association

between CSF biomarkers and incipient Alzheimer's disease

in patients with mild cognitive impairment: a follow-up

study. Lancet Neurol 2006;5(3):228-34.

17. Jack CR, Knopman DS, Jagust WJ et al. Hypothetical

model of dynamic biomarkers of the Alzheimer's patholo-

gical cascade. Lancet Neurol 2010;9(1):119-28.

18. Jack CR, Lowe VJ, Senjem ML et al. 11C PiB and struc-

tural MRI provide complementary information in imaging of

Alzheimer's disease and amnestic mild cognitive impairment.

Brain 2008;131(Pt 3):665-80.

19. Morris JC, Roe CM, Grant EA et al. Pittsburgh compound

B imaging and prediction of progression from cognitive

normality to symptomatic Alzheimer disease. Arch Neurol

2009;66(12):1469-75.

20. Ewers M, Walsh C, Trojanowski JQ et al. Prediction of

conversion from mild cognitive impairment to Alzheimer's

disease dementia based upon biomarkers and neuropsycho-

logical test performance. Neurobiol Aging. (À paraître.)

21. Landau SM, Harvey D, Madison CM et al. Comparing

predictors of conversion and decline in mild cognitive

impairment. Neurology 2010;75(3):230-8.

22. Jacobs HI, Visser PJ, Van Boxtel MP et al. The associa-

tion between white matter hyperintensities and executive

decline in mild cognitive impairment is network dependent.

Neurobiol Aging. (À paraître.)

23. Albert MS, DeKosky ST, Dickson D et al. The diagnosis

of mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease:

recommendations from the National Institute on Aging-

Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guide-

lines for Alzheimer's disease. Alzheimers Dement 2011;7(3):

270-9.

24. McKhann GM, Knopman DS, Chertkow H et al. The

diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease: recom-

mendations from the National Institute on Aging-Alzhei-

mer's Association workgroups on diagnostic guidelines

for Alzheimer's disease. Alzheimers Dement 2011;7(3):

263-9.

Références bibliographiques

Même si l’amnésie épisodique est le symptôme le

plus évocateur de maladie d’Alzheimer à ce stade,

il est reconnu que des symptômes atypiques tels

des troubles visuels, des troubles de la communi-

cation verbale et même des troubles comporte-

mentaux peuvent être les premiers symptômes de

la maladie. Pour évoquer une maladie d’Alzheimer

au stade du MCI, il est nécessaire d’écarter autant

que possible une encéphalopathie vasculaire, une

maladie à corps de Lewy et une dégénérescence

lobaire fronto temporale. La coexistence de plusieurs

pathologies doit être envisagée, en particulier chez

la personne âgée.

Les critères pour la recherche, y compris les essais

thérapeutiques, intègrent les biomarqueurs illus-

trant les dépôts d’Aβ (Aβ

1-42

dans le LCR et TEP

avec traceurs amyloïdes) ainsi que les marqueurs

de dysfonctionnement ou de lyse neuronale (tau et

phospho-tau dans le LCR, atrophie médiotemporale

dans le LCR, TEP au FDG, SPECT). Différents degrés

de probabilité diagnostique d’un MCI lié à la maladie

d’Alzheimer sont proposés selon la cohérence des

données cliniques et des biomarqueurs (tableau II).

Le concept de MCI pourrait gurer prochainement

dans le DSM-V. S'il apparaît très utile pour intégrer le

patient dans le système de soins le plus tôt possible,

il semble essentiel de mettre en œuvre une démarche

diagnostique optimale pour poser un diagnostic

étiologique précis. Mais il faudra certainement

manipuler avec précaution les informations multiples

issues de la clinique et des biomarqueurs avant de

préciser l’annonce diagnostique et d’indiquer des

traitements peut-être lourds, en précisant au mieux

le risque de conversion vers le stade démentiel à

court, moyen et long terme. ■

Tableau II. Critères de MCI incluant la clinique et les biomarqueurs (2).

Probabilité diagnostique -

MCI par MA

Dépôts d’Aβ

(LCR ou TEP)

Lésions neuronales

(atrophie IRM, FDG TEP, tau LCR)

Haute probabilité positif positif

Probabilité intermédiaire positif

non testé

non testé

positif

Probabilité faible négatif négatif

L’interféron bêta 1-b de Novartis

Garder le rythme de sa vie

Médicament d’exception. Prescription en conformité

avec la fi che d’information thérapeutique

Extavia 250μg/ml poudre et solvant pour solution injectable (interféron bêta-1b recombinant) Poudre (interféron bêta-1b recombinant 250μg par ml de solution reconstituée) et solvant pour solution injectable: boîte de 15fl acons

de poudre et 15seringues préremplies de solvant. Indications thérapeutiques: Extavia est indiqué dans le traitement - Des patients ayant présenté un seul événement démyélinisant, accompagné d’un processus infl ammatoire actif,

s’il est suffi samment sévère pour nécessiter un traitement par corticostéroïdes par voie intraveineuse, si les diagnostics différentiels possibles ont été exclus et si ces patients sont considérés à haut risque de développer une sclérose

en plaques cliniquement défi nie (cf. Propriétés pharmacodynamiques). - Des patients atteints de la forme rémittente-récurrente de sclérose en plaques avec au moins deux poussées au cours des deux dernières années. - Des patients

atteints de la forme secondairement progressive de sclérose en plaques, évoluant par poussées. Posologie et mode d’administration: Instauré sous contrôle de médecins spécialisés en neurologie. Adultes: Dose recommandée:

250μg contenus dans 1ml de la solution reconstituée, en SC tous les 2jours. Coût de traitement journalier: 27,58 €. Chez l’adolescent âgé de 12 à 16ans traité par 250μg/ml, en SC 1 jour sur 2, le profi l de sécurité est comparable

à celui observé chez l’adulte. Ne pas utiliser Extavia chez l’enfant de moins de 12ans. Pratiquer une augmentation progressive de dose au début du traitement. La dose initiale est de 62,5μg en SC tous les 2 jours; et pourra être

augmentée progressivement jusqu’à 250μg administrés tous les 2 jours. Si événement indésirable signifi catif, ajuster la période d’augmentation progressive de dose. Pour obtenir une effi cacité satisfaisante la dose de 250μg tous les

2 jours devra être atteinte. Contre-indications: - Initiation du traitement au cours de la grossesse. - Patient ayant des antécédents d’hypersensibilité à l’interféronß naturel ou recombinant, à l’albumine humaine, ou à l’un des excipients.

- Patient présentant une dépression sévère et/ou des idées suicidaires. -Décompensation d’une insuffi sance hépatique. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi: Syndrome de fuite capillaire avec symptomatologie de

type choc et issue fatale chez des patients porteurs d’une gammapathie monoclonale préexistante. Risque de pancréatite s’accompagnant souvent d’hypertriglycéridémie. Précaution chez les patients présentant ou ayant présenté des

troubles dépressifs, notamment si antécédents d’idées suicidaires. Les patients présentant une dépression doivent recevoir un traitement approprié et une surveillance attentive durant le traitement par Extavia. Arrêt d’Extavia si nécessaire.

Prudence en cas d’antécédents de troubles épileptiques, ou traitement anti-épileptiques, en particulier en cas d’épilepsie non contrôlée. Contient de l’albumine humaine et par conséquent risque potentiel de transmission de maladies

virales (MCJ). Bilan thyroïdien à réaliser, si antécédents ou signes cliniques de dysfonctionnement thyroïdien. Faire avant et après l’instauration du traitement puis périodiquement en l’absence de symptômes cliniques: numération

formule sanguine complète, formule leucocytaire et numération plaquettaire et des analyses de biochimie sanguine, notamment de la fonction hépatique. Suivi étroit si anémie, thrombocytopénie ou leucopénie (isolées ou associées

entre elles). Surveillance étroite en cas de neutropénie, rechercher fi èvre ou infection. Cas d’atteintes hépatiques graves, y compris des cas d’insuffi sance hépatique surtout si exposition à d’autres produits hépatotoxiques ou en cas

de co-morbidités. Surveillance étroite, si élévation des transaminases sériques. Interruption d’Extavia si les taux augmentent de façon signifi cative ou si symptômes tels jaunisse. Surveillance étroite et précaution en cas d’insuffi sance

rénale sévère. Prudence si troubles cardiaques pré-existants. Surveillance si insuffi sance cardiaque congestive, maladie coronarienne ou arythmie, pour éviter des aggravations en particulier lors de l’instauration du traitement. Les

symptômes du syndrome pseudo-grippal associé aux interférons bêta peuvent s’avérer éprouvants pour les patients atteints d’une pathologie cardiaque. Rares cas de cardiomyopathie. Si une relation avec l’utilisation d’Extavia est

suspectée, interrompre le traitement. Risque d’hypersensibilité. Si réactions sévères, interrompre le traitement. Risque de nécrose au point d’injection. Pour réduire les risques utiliser une technique d’injection aseptique, changer de

site d’injection et utiliser un autoinjecteur. Risque d’immunogénicité avec apparition d’anticorps neutralisants associée à une moindre effi cacité clinique. Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions:

Aucune étude d’interaction n’a été réalisée. Lors des poussées, association à des corticoïdes ou à l’ACTH bien tolérée jusqu’à 28jours. Utilisation concomitante d’Extavia et d’immunomodulateurs autres que les corticostéroïdes

ou l’ACTH non recommandée. Prudence si administration simultanée à des médicaments ayant une marge thérapeutique étroite et dont la clairance dépend largement du système du cytochrome P450 (anti-épileptiques).

Prudence si association avec un médicament ayant une action sur le système hématopoïétique. Pas d’étude d’interactions avec les anti-convulsivants. Grossesse et allaitement: Grossesse: Extavia est contre-indiqué pendant la

grossesse. Utiliser des mesures de contraception appropriées. Allaitement: Choisir entre l’arrêt de l’allaitement et l’interruption du traitement. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Effets

indésirables: Fréquents au début du traitement, mais disparaissent généralement ensuite. Syndrome pseudo-grippal (fi èvre, frissons, arthralgie, malaise, sueurs, céphalées ou myalgie), réactions au site d’injection constituent

les réactions indésirables les plus fréquemment observées. Rougeur, gonfl ement, décoloration, infl ammation, douleur, hypersensibilité, nécrose et réactions non spécifi ques associées à un traitement par 250μg. Augmentation

progressive de la posologie afi n d’augmenter la tolérance. Les symptômes pseudo-grippaux peuvent également être réduits par les AINS. Diminution des réactions au point d’injection avec un autoinjecteur. L’ensemble des effets

indésirables rapportés à partir des rapports des études cliniques et des rapports de pharmacovigilance sont disponibles dans le résumé des caractéristiques complètes Extavia. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES: Propriétés

pharmacodynamiques : Classe pharmacothérapeutique: Interférons, code ATC: L03AB08 Liste I Médicament soumis à surveillance particulière pendant le traitement. Médicament soumis à prescription initiale et renouvellement

réservés aux spécialistes en neurologie. Extavia 250 μg/ml: EU/1/08/454/002 (2008, révisée le 25.03.2009); CIP 34009 386 554 5 2: boîte de 15 fl acons + 15 seringues préremplies Prix: 827,31 € Remboursement Séc. soc.

65 % selon la procédure des médicaments d’exception (prescription en conformité avec la Fiche d’Information Thérapeutique). Agréé collect. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: Novartis Europharm

Limited Horsham Royaume-Uni. Représentant local: Novartis Pharma S.A.S 2 et 4, rue Lionel Terray 92500 Rueil-Malmaison Tél : 01.55.47.60.00 Information médicale : Tél : 01.55.47.66.00. idm.fr@novartis.com-

FMI088v5 - «Pour une information complète, consulter le texte intégral du résumé des caractéristiques du produit, soit sur le site internet de l’Afssaps si disponible, soit sur demande auprès du laboratoire.»

V7104 – Février 2011

• Patients ayant présenté un seul événement démyélinisant, accompa-

gné d’un processus infl ammatoire actif, s’il est suffi samment sévère

pour nécessiter un traitement par corticostéroïdes par voie IV, si les

diagnostics différentiels possibles ont été exclus et si ces patients sont

considérés à haut risque de développer une SEP cliniquement défi nie

• Patients atteints de la forme rémittente-récurrente de SEP avec au

moins 2poussées au cours des 2dernières années

• Patients atteints de la forme secondairement progressive de SEP,

évoluant par poussées

V7104 LettreNeuro 210x297.indd 1 17/02/11 14:56

LN8-2011.indd 278 19/10/11 12:36

1

/

5

100%