Cancers de la prostate, du testicule et de la vessie DOSSIER THÉMATIQUE

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

1975 19951991

1986 PSA

(pronostic)

1994 PSA

(screening)

Après 65 ans

198719831979 1999 2003 2007

Blancs Noirs

Cancers de la prostate

(nb de cas pour 1 000 hommes)

Cancers de la prostate

(nb de cas pour 1 000 hommes)

140

120

100

80

60

40

20

0

1975 19951991

1986 PSA

(pronostic)

1994 PSA

(screening)

Avant 65 ans

198719831979 1999 2003 2007

Figure 1. Incidence des cancers de la prostate aux États-Unis dans la population noire

et la population blanche (d’après Cooney KA et al., abstr. 4502 actualisé).

La Lettre du Cancérologue • Suppl. 4 au vol. XIX - n° 6 - juillet 2010 | 25

DOSSIER THÉMATIQUE

46e congrès américain

en oncologie clinique

Cancers de la prostate,

du testicule et de la vessie

Prostate, testicular and bladder cancers

P. Beuzeboc*

* Département d’oncologie médicale,

Institut Curie, Paris.

Cancer de la prostate

Épidémiologie des cancers du sujet

jeune, susceptibilité génétique

Les cancers survenant avant 56 ans représentent

10 % des cancers prostatiques. Leur incidence

augmente. Quand elle est diagnostiquée avant

50 ans, la maladie est plus agressive et le pronostic

est plus mauvais que lorsqu’elle touche les hommes

âgés de 50 à 74 ans. La survenue précoce est la

marque d’une susceptibilité génétique (Cooney KA

et al., abstr. 4502 ; Gallagher DJ et al., abstr. 4503).

E.A. Ostrander et al. (Cancer Genetics Branch,

National Human Genome Research Institute) ont

rappelé qu’environ 10 % des cancers de la prostate

avaient une origine héréditaire et insisté sur 3 points :

➤le rôle de BRCA2 ;

➤les données des GWAS (Genome-Wide Associa-

tion Studies) ;

➤les modifications de l’épidémiologie.

Les mutations de BRCA2 sont associées à un risque

plus élevé de cancer de la prostate (risque cumulé

de 20 à 34 % jusqu’à 80 ans). Les cancers chez les

patients à BRCA2 mutés sont de mauvais pronostic

et présentent des tumeurs plus indifférenciées (score

de Gleason ≥ 7). Ils ont également un risque plus

élevé de récidive (HR : 2,41 ; IC

95

: 1,23-4,75) et de

mortalité spécifique (HR : 5,48 ; IC95 : 2,03-14,79).

Les porteurs de mutations de BRCA2 ont également

un risque relatif 23 fois plus élevé de développer un

cancer de la prostate avant l’âge de 56 ans (2). Cette

mutation concerne 2 % des cancers de la prostate

au Royaume-Uni. En Islande, où 2 % des patients

présentent la mutation Icelandic BRCA2 999del5

founder, une étude comparant 30 cas mutés à des

patients non mutés a montré un stade plus avancé

au diagnostic, un grade plus élevé et une médiane de

survie bien inférieure (2,1 ans versus 12,4 ans). Dans

la population juive ashkénase, une étude israélienne

a rapporté un doublement de la fréquence en cas de

mutation 6174delT (3).

Dans une étude de la région de Washington,

concernant des sujets jeunes développant un

cancer de la prostate, aucune implication parti-

culière de BRCA2 n’a été retrouvée : seulement

0,78 % des patients sont porteurs d’une mutation

de ce gène.

Les GWAS ont pour but d’étudier des variants

associés au risque de cancer de la prostate et au

pronostic après le diagnostic. Plus de 20 SNP (Single

Nucleotide Polymorphism) associés à des cancers de

la prostate (la plupart non codants) ont été identifiés

par des GWAS.

Les données des GWAS ont montré l’implication de

plusieurs SNP dans les cancers du sujet jeune (13 des

14 SNP testés étaient significativement associés).

Le nombre des cancers du sujet jeune augmente de

façon importante aux États-Unis◆(figure◆1).

26 | La Lettre du Cancérologue • Suppl. 4 au vol. XIX - n° 6 - juillet 2010

Résumé

L’ASCO 2010 a été un grand cru pour les cancers de la prostate. L’intérêt d’associer une radiothérapie à

une hormonothérapie est maintenant confirmé sans conteste dans les formes localement avancées.

Dans les cancers résistants à la castration, les résultats positifs des études de phase III évaluant le déno-

sumab dans les métastases osseuses et le cabazitaxel après docétaxel devraient rapidement modifier les

pratiques. Dans les tumeurs germinales, les arguments se précisent en faveur de chimiothérapies à fortes

doses par rapport aux chimiothérapies conventionnelles dans les formes de mauvais pronostic et en cas

de rechute.

Dans les cancers de la vessie envahissant le muscle, le SOGUG (Spanish Oncology Genitourinary Group) a

été, comme les autres groupes, incapable de compléter le recrutement de son essai adjuvant de phase III.

Mots-clés

Cancer de la prostate

Hormonothérapie

adjuvante

Dénosumab

Cabazitaxel

Cancer du testicule

Cancer de la vessie

Highlights

The ASCO 2010 meeting has

been a great year for prostate

cancer. Radiotherapy combined

with hormonotherapy is now

indisputably confirmed as the

standard treatment of locally

advanced disease. The manage-

ment of castrate-resistant

metastatic prostate cancers

should change quickly with

the positive results of phase III

trials evaluating denosumab

versus zoledronic acid in bone

metastases and cabazitaxel

versus mitoxantrone after

docetaxel. New data suggest

that high-dose chemotherapy

may be superior to standard-

dose chemotherapy in poor

prognosis and in relapsed

germ-cell cancers.

In muscle-invading bladder

cancers, the Spanish Oncology

Genitourinary Group (SOGUG),

like the other groups, has been

unable to complete the recruit-

ment of a randomized phase III

adjuvant trial.

Keywords

Prostate cancer

Adjuvant hormonotherapy

Denosumab

Cabazitaxel

Testicular cancer

Bladder cancer

Biologie : BRAF et cancer de la prostate

Des gènes de fusion impliquant BRAF viennent d’être

décrits dans les cancers de la prostate ainsi que dans

d’autres cancers (estomac, mélanomes) [4]. Cela

pourrait peut-être ouvrir des perspectives dans ces

rares cas pour des traitements avec des inhibiteurs

de RAF et MEK.

Une expression aberrante d’ERG pourrait coopérer

avec des pertes de PTEN (Phosphatase and Tensin

Homolog deleted on chromosome TEN) [5] pour

promouvoir la progression tumorale ou coopérer avec

la voie PI3-kinase dans l’oncogenèse de la prostate (6).

Parmi les “gènes associés” d’intérêt, citons :

➤le KLK2 (human kallikrein-related protein 2) ;

➤le KLK3 (human kallikrein-related protein 3) ;

➤

le JAZF1, un répresseur transcriptionnel de NR2C2

(Nuclear Receptor subfamily 2, group C, member 2)

fortement exprimé dans le tissu prostatique, pourrait

interagir avec le récepteur aux androgènes (RA).

A. Vickers et al. ont rapporté que l’étude sanguine

d’un panel de 4 formes de kallicréines pourrait éviter

des biopsies inutiles (7).

Association

radiothérapie-hormonothérapie

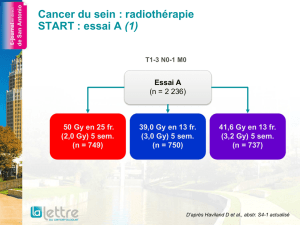

Une étude intergroupe de phase III a comparé

blocage androgénique avec ou sans irradiation

dans les cancers localement avancés de la prostate

(NCIC/CTG, SWOG, MRC-UK, INT: T94-0110;

NCT00002633) [Warde PR et al., abstr. 4504].

L’incidence des tumeurs localisées à haut risque (≥ cT2

ou PSA ≥ 20 ng/ml ou score de Gleason ≥ 8) a diminué

ces dernières années (44 % entre 1990 et 1994, 29 %

entre 2001 et 2004, 24 % entre 2004 et 2007 dans

la base de données CaPSURE).

L’utilité d’associer une radiothérapie (RT) à une

hormonothérapie (HT) pour traiter les tumeurs

avancées n’était pas établie. Le but de cette étude

était donc d’évaluer l’impact de l’addition d’une RT

externe à une HT avec, comme critère de jugement

principal, la survie globale (SG) ; les objectifs secon-

daires étaient la survie spécifique, le temps jusqu’à

progression, le contrôle local symptomatique et la

qualité de vie. Au total, 1 205 patients présentant

une tumeur à haut risque ont été randomisés entre

un blocage androgénique continu par un agoniste

de la LHRH seul (n = 602) et une association de la

même HT avec une RT (n = 603) de 45 Gy au niveau

du pelvis plus un complément de 20-25 Gy au niveau

de la prostate (le radiothérapeute pouvant décider

néanmoins du caractère inapproprié d’une irradiation

pelvienne au cas par cas).

À 7 ans, un bénéfice en SG (74 % versus 66 % ;

HR : 0,77 ; IC

95

: 0,61-0,98 ; p = 0,0331) mais aussi

en survie spécifique (HR : 0,57 ; IC

95

: 0,37-0,78 ;

p = 0,001) ont été retrouvés en faveur du bras RT,

confirmant l’intérêt de la combinaison des deux

traitements (figure◆2).

Une étude randomisée française rapportée par

N. Mottet et al. (abstr. 4505) a également montré

l’impact d’une RT associée à un blocage hormonal

par un agoniste de la LHRH (ADT) pendant 3 ans

comparativement à la même HT dans les tumeurs

localement avancées (T3/T4 N0M0). Elle fait pendant

à l’étude canadienne précédente, avec la particu-

larité d’utiliser une durée de castration de 3 ans et

de compléter les données de l’essai de M. Bolla en

fournissant le bras traité par HT qui manquait. L’HT

faisait appel à la leuproréline à forme trimestrielle

pendant 3 ans associée au flutamide le premier mois.

La dose de RT conformationnelle délivrée était de

70 Gy ± 4 Gy (48 ± 2 Gy sur le pelvis).

Les critères de jugement principaux étaient les

survies sans progression (SSP) biologique et clinique

avec un bénéfice attendu de 15 % à 5 ans. Au total,

273 patients ont été randomisés (92 % de T3). Le PSA

moyen était de 51,7 ng/ ml dans le bras ADT seul versus

41,5 ng/ml dans le bras combiné. Avec un suivi médian

de 67 mois, une différence très significative de la

survie sans rechute biologique a été retrouvée, qu’elle

soit définie par les critères de l’ASTRO (médiane :

7,7 ans versus 1,7 an ; p < 0,0001) ou par les critères

plus récents de Phoenix (médiane : 6,96 ans versus

3,46 ans ; p = 0,0005). La SSP clinique était également

très significativement améliorée (88,7 % versus

62,3 % ; p < 0,001) ainsi que les survies sans rechute

loco-régionale (90,3 % versus 70,77 % ; p < 0,0002)

ou métastatique (97 % versus 89,23 % ; p = 0,018).

En revanche, la SG n’est pas modifiée (71,5 % versus

71,4 % ; p = 0,78), tout comme la survie spécifique

à 5 ans (93,2 % versus 86,1 % ; p = 0,11) [figure◆3].

Survie globale (%)

Années

100

80

60

40

20

0

0

HR : 0,77 (IC95 : 0,61-0,98)

p = 0,0331

320 décès, ADT seul : 175, ADT + RT : 145

74 %

66 %

Patients à risque (n)

ADT

ADT + RT

963

602

603 51

60

213

232

509

512

Survie spécifique (%)

Années

100

80

60

40

20

0

0

HR : 0,57 (IC95 : 0,37-0,78)

p = 0,001

140 décès par cancer de la prostate

ADT seul : 89, ADT + RT : 51

90 %

79 %

963

602

603 51

60

213

232

509

512

Figure 2. Étude de phase III intergroupe NCIC CTG PR.3/MRC PRO7/SWOG JPR3 (2)

(d’après Warde PR et al., abstract 4504 actualisé).

Survie sans progression biologique

à 5 ans (définition ASTRO) [%]

Années

100

80

60

40

20

0

0

Médiane : 7,7 ans versus 1,7 an

p < 0,0001

ADT

ADT + RT

321

130

133 24

90

60

113

90

124

654

2

36

8

61

87

0

8

1

17

13

81

ADT

ADT + RT

ADT

ADT + RT

ADT

ADT + RT

ADT

ADT + RT

ADT

ADT + RT

Survie sans progression locorégionale

(ITT population) [%]

Années

100

80

60

40

20

0

0

Médiane : 90,3 % versus 70,77 %

p < 0,0002

321

130

133 100

106

112

117

123

126

654

35

46

65

75

87

5

10

18

24

84

98

Survie sans progression clinique

(ITT population) [%]

Années

100

80

60

40

20

0

0

Médiane : 88,7 % versus 62,3 %

p < 0,0001

321

130

133 97

105

111

115

122

126

654

31

56

62

75

87

4

10

16

24

78

98

Survie sans progression à 5 ans

(critères de Phoenix) [%]

Années

100

80

60

40

20

0

0

Médiane : 6,96 ans versus 3,46 ans

p = 0,0005

321

130

133 75

102

91

115

116

124

654

7

39

19

67

87

0

9

3

18

31

92

Survie sans progression métastatique

(ITT population) [%]

Années

100

80

60

40

20

0

0

Médiane : 97 % versus 89,23 % ;

p = 0,0183

321

130

133 100

106

119

116

122

126

654

42

50

87

81

87

6

11

24

26

103

101

Survie globale (ITT population) [%]

Années

100

80

60

40

20

0

0

Médiane à 5 ans : 71,5 % versus 71,4 %

p = 0,7882

321

130

133 113

107

121

119

123

127

654

47

50

90

81

87

7

11

26

26

109

101

Figure 3. Étude randomisée française comparant une hormonothérapie + une radiothérapie (ADT + RT) à hormonothérapie seule (ADT) [d’après Mottet N

et al., abstr. 4505 actualisé].

La Lettre du Cancérologue • Suppl. 4 au vol. XIX - n° 6 - juillet 2010 | 27

DOSSIER THÉMATIQUE

46e congrès américain

en oncologie clinique

Tumeurs hormono-sensibles

Les données préliminaires des 2 essais français de

phase III évaluant le docétaxel en phase hormono-

dépendante non métastatique de Rising PSA

(254 patients) ou en phase métastatique GETUG/

AFU 15 (385 patients) ont montré une tolérance

acceptable en dehors des toxicités hématologiques.

Les taux de neutropénies fébriles ont été respec-

tivement de 7,3 % (Oudard S et al., abstr. 4685) et

7 % (Latorzeff I et al., abstr. 4685). Du fait de 3 décès

toxiques, dont 2 liés à une aplasie fébrile, après les

215 premiers patients du GETUG/AFU 15, il a été

recommandé pour la suite du protocole d’utiliser

systématiquement du G-CSF. Il faut encore attendre

pour disposer de résultats en termes d’efficacité.

Sujets sans SRE (%)

Mois

100

80

60

40

0

0

HR : 0,82 (IC95 : 0,71-0,95)

p = 0,0002 (non-infériorité)

p = 0,008 (supériorité)

Acide zolédronique

Dénosumab

Médiane : 20,7 mois versus 17,1 mois

Réduction du risque 18 %

963 181512 272421

951

950 407

472

544

582

733

758 140

168

207

259

299

361 47

39

64

70

93

115

Figure 4. Cancer de la prostate avec métastases osseuses résistant à la castration : temps

jusqu’au premier événement osseux (SRE) [d’après Fizazi K et al., abstr. 4507 actualisé].

28 | La Lettre du Cancérologue • Suppl. 4 au vol. XIX - n° 6 - juillet 2010

Cancers de la prostate, du testicule et de la vessie

DOSSIER THÉMATIQUE

46e congrès américain

en oncologie clinique

Tumeurs métastatiques hormono-

résistantes

Les résultats de l’étude internationale randomisée

de phase III comparant le dénosumab à l’acide

zolédronique dans les cancers de la prostate résis-

tants à la castration avec métastases osseuses ont

été présentés par K. Fizazi et al. (abstr. 4507).

L’activation des ostéoclastes médiée par RANKL

(Receptor Activator for Nuclear factor κB Ligand) est

responsable de résorption osseuse et de complica-

tions squelettiques. Le dénosumab est un anticorps

monoclonal complètement humanisé bloquant

RANKL. Cette étude de phase III, en double aveugle

a comparé l’efficacité et la tolérance du dénosumab

à celles du zolédronate.

Ainsi, 1 901 patients non antérieurement traités par

bisphosphonate ont reçu soit du dénosumab s.c.

à la dose mensuelle de 120 mg (n = 950), soit du

zolédronate i.v. à une dose adaptée à la fonction

rénale (n = 951). Tous les patients avaient des

suppléments en calcium et vitamine D. Le critère de

jugement principal était le temps jusqu’au premier

événement osseux, défini par une fracture patholo-

gique, une irradiation, une chirurgie osseuse ou une

compression médullaire.

Le dénosumab permet de retarder de façon statis-

tiquement significative le premier événement osseux

(HR : 0,82 ; IC

95

: 0,71-0,95 ; p = 0,008). Le temps

médian jusqu’au premier événement osseux est

de 20,7 mois versus 17,1 mois avec le zolédronate.

Il réduit aussi les autres événements osseux

(HR : 0,82 ; IC

95

: 0,71-0,94 ; p = 0,004) ainsi que les

marqueurs de turn-over osseux comme le uNTx. Les

effets indésirables sont identiques dans les 2 groupes,

notamment en ce qui concerne les hypocalcémies

(13 % avec le dénosumab versus 6 % avec le

zolédronate) ou les ostéonécroses de la mâchoire

(respectivement 2,3 % versus 1,3 % ; p = 0,09).

Le dénosumab vient donc de montrer sa supériorité

dans la prévention et le retardement de l’apparition

des événements osseux en présence de métas-

tases osseuses. En revanche, il ne modifie pas la

SG (figure◆4).

Un essai de phase II randomisé (2:1) multicentrique

international a évalué le tasquinimod (TASQ) chez

les patients chimio-naïfs avec un cancer de la

prostate métastatique asymptomatique résistant

à la castration (Pili R et al. abstr. 4510).

Le TASQ est une quinoline-3-carboxamide qui inhibe

la prolifération tumorale dans plusieurs modèles

de cancer de la prostate. Il présente des effets

antiangiogéniques in vitro et in vivo, entraînant une

régulation positive de TSP-1 (ThromboSPondin 1) et

une régulation négative d’HIF-1α (Hypoxia Induced

Factor 1α) et de VEGF (Vascular Endothelial Growth

Factor). Les données de phase I (8) avaient montré

des effets indésirables limités et transitoires – essen-

tiellement des douleurs musculaires et articulaires,

de la fatigue ainsi que des augmentations de l’amy-

lasémie.

Dans cette étude randomisée (2:1) versus placebo,

chez 206 patients asymptomatiques (136 sous

TASQ, 70 sous placebo), le traitement hormonal

était poursuivi (agoniste de la LHRH mais aussi

anti androgènes) : 201 patients ont été analysés en

intention de traiter (ITT). Le critère de jugement

principal était la proportion de patients en progression

à 6 mois : 69 % (93 sur 134) des patients du bras

TASQ, versus 34 % (23 sur 67) dans le bras placebo,

n’avaient pas progressé (p < 0,0001), pour un risque

relatif de progression de 0,47. La médiane de SSP était

de 7,6 mois versus 3,2 mois (HR : 0,52 ; p = 0,0009).

Elle était de 6 mois versus 3 mois dans le sous-groupe

métastases viscérales et de 12,2 mois versus 5,4 mois

dans le sous-groupe métastases osseuses isolées.

Le TASQ a un effet mineur, pour ne pas dire nul, sur

le PSA. La tolérance était correcte. Une étude de

phase III avant docétaxel est programmée.

L’étude CALGB 90401, randomisée, en double

aveugle, a comparé docétaxel + prednisone +

placebo versus docétaxel + prednisone + bévaci-

zumab chez des patients présentant un cancer

de la prostate métastatique en échappement

hormonal (Kelly WK et al., abstr. 4511).

Survie globale en intention de traiter (%)

Mois

100

80

60

40

20

0

0

Patients à risque (n)

MP

CBZP

6 1812 3024

377

378 188

231

300

321 67

90 1

4

11

28

Figure 6. Étude TROPIC : survie globale (d’après De Bono JS et al., abstr. 4508 actualisé).

Figure 5. Étude TROPIC (d’après De Bono JS et al., abstr. 4508 actualisé).

Patients avec CPRCm ayant progressé

sous ou après docétaxel

146 sites, 26 pays (n = 755)

Cabazitaxel 25 mg/m2/3 sem.

+ prednisone 10 mg/j pour 10 cycles

(n = 378)

Facteurs de stratification

ECOG PS (0-1 versus 2) maladie mesurable

versus non mesurable

CPRCm : cancer de la prostate métastatique résistant à la castration.

Mitoxantrone 12 mg/m2/3 sem.

+ prednisone 10 mg/j pour 10 cycles

(n = 377)

MP CBZP

Médiane (SG) [mois] 12,7 15,1

HR 0,7

IC95 0,59-0,83

p < 0,0001

CBZP : cabazitaxel + prednisone ; MP : mitoxantrone.

30 | La Lettre du Cancérologue • Suppl. 4 au vol. XIX - n° 6 - juillet 2010

Cancers de la prostate, du testicule et de la vessie

DOSSIER THÉMATIQUE

46e congrès américain

en oncologie clinique

Cette étude de phase III a évalué l’apport potentiel

du bévacizumab (15 mg/kg) à la chimiothérapie

(CT) standard docétaxel + prednisone en première

ligne, administrée toutes les 3 semaines (75 mg/ m2)

chez 1 050 patients chimio-naïfs en échappement

hormonal, après vérification de l’absence de

syndrome de retrait. Le critère de jugement principal

était la SG, le protocole fixé pour détecter 21 % d’HR,

soit une augmentation de 5 mois de l’espérance de

vie (de 19 à 24 mois).

Il a été conclu que, en dépit d’une amélioration de

la SSP ainsi que des taux de réponses biologique et

clinique, l’addition du bévacizumab n’entraînait pas

l’amélioration de la SG escomptée (22,6 mois versus

21,5 mois ; HR : 0,91 ; IC95 : 0,78-1,05).

L’étude de phase III TROPIC a comparé cabazitaxel +

prednisone versus mitoxantrone + prednisone

(De Bono JS et al., abstr. 4508).

Le cabazitaxel est un taxane semi-synthétique, agent

stabilisant des microtubules, actif sur des lignées

cellulaires résistantes et sensibles aux taxanes, in

vitro et sur des modèles animaux. Cette molécule a

été principalement sélectionnée pour sa faible affinité

aux protéines MDR (MultiDrug Resistance, pgp 1),

principal élément de résistance aux taxanes. La dose

limitante toxique (DLT) est de 25 mg/m² toutes les

3 semaines, liée au risque de neutropénie fébrile (9).

L’étude a inclus 755 patients ayant progressé

pendant ou après un traitement par docétaxel.

Le bras de référence associait mitoxantrone

12 mg/ m2/3 semaines et prednisone 10 mg/j pour

10 cycles au maximum. Le bras expérimental associait

cabazitaxel 25 mg/m

2

/3 semaines et prednisone

10 mg/j pour 10 cycles au maximum (figure◆5).

L’étude était stratifiée en fonction du performance

status ([PS] ECOG 0-1 versus 2) et selon la présence

d’une maladie mesurable ou non. L’objectif principal

était la SG, les objectifs secondaires, la SSP, le taux

de réponse et la toxicité. Les caractéristiques des

patients étaient bien équilibrées entre les deux bras :

91 % avaient un PS 0-1, plus de la moitié des patients

présentaient une maladie mesurable, près de 25 %

des métastases viscérales. Plus de 70 % des patients

avaient progressé moins de 3 mois après la dernière

perfusion de docétaxel quel que soit le bras. La SG

s’est avérée significativement supérieure dans le

bras cabazitaxel + prednisone : 15,1 mois et 12,7 mois

(HR : 0,7 ; p < 0,0001) [figure◆6].

La SSP était également significativement augmentée

(2,8 mois versus 1,4 mois ; HR : 0,74 ; p < 0,0001). Les

taux de réponse objective sont faibles dans les deux

bras, tout en restant significativement supérieurs

dans le bras expérimental (14,4 % versus 4,4 % ;

p < 0,0001). Les taux de réponse du PSA sont de

39,2 % pour le bras cabazitaxel versus 17,8 % pour

le bras mitoxantrone (p = 0,0002), avec un temps

médian jusqu’à progression de 6,4 mois versus

3,1 mois (HR : 0,75 ; p = 0,001). Le nombre de cycles

médian a été de 6 pour le cabazitaxel versus 4 pour

la mitoxantrone.

En ce qui concerne la tolérance, 57,4 % des patients

du bras cabazitaxel ont présenté une toxicité

clinique de grade ≥ 3, contre 39,4 % dans le bras

mitoxantrone. Cet excès d’événements a été princi-

palement constitué par des neutropénies fébriles

(7,5 % versus 1,3 %) et des diarrhées (6,2 % versus

0,3 %). De plus, il y a eu 4,9 % (n = 18) de décès

toxiques dans le bras cabazitaxel, le plus souvent

liés aux complications de la neutropénie.

Le cabazitaxel s’inscrit comme un futur standard

de CT de deuxième ligne après échec du docétaxel.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%