Le passage des adolescents du suivi pédiatrique à la diabétologie

Médecine

& enfance

Soraya, vingt et un ans, étudiante en

deuxième année en sciences écono-

miques est diabétique depuis l’âge de

quatre ans. Fait clinique exceptionnel,

elle ne s’est jamais fait une injection

d’insuline elle-même, toutes ont été

faites jusqu’à ce jour par sa mère ou

quelquefois par son père. Les diffé-

rentes interventions de l’équipe pluri-

disciplinaire ont échoué à lui faire fran-

chir ce cap (médecin, infirmière de

soins, éducation thérapeutique, psycho-

logue, autohypnose).

Elle refuse avec la même obstination le

passage en service d’adultes, prête à ac-

cepter tous les changements si elle ne

quitte pas la pédiatrie où elle se sent

bien. Elle propose qu’un médecin

d’adultes vienne la suivre en pédiatrie.

Yoan, dix-neuf ans, inactif à la maison,

fumeur de cannabis régulier, a un dia-

bète qu’il traite très insuffisamment. Il

est en hyperglycémie chronique et a été

hospitalisé pour acidocétose il y a un

an. Il manque plus de la moitié des ren-

dez-vous et réapparaît à la deuxième ou

troisième relance, « puisque vous

m’avez écrit ». Mais lorsqu’on réussit à

le voir, il insiste beaucoup pour ne pas

passer en diabétologie adulte et deman-

de un délai supplémentaire.

Maria, diabétique depuis l’âge de cinq

ans, a toujours été suivie dans le même

service. Toute l’équipe la connaît, « com-

me si on l’avait faite », ainsi que les

graves difficultés qu’elle rencontre du

côté de ses parents au plan psycholo-

gique et social. Elle accepte difficilement

de quitter la pédiatrie pour un service de

diabétologie adulte, qu’elle choisit elle-

même car il a une bonne réputation et

est situé près de son domicile. Un cour-

rier est adressé dans ce nouveau service

et le passage se fait sans contact direct

entre les diabétologues. Elle va à son

premier rendez-vous et le pédiatre en

est informé par courrier. Puis plus de

nouvelles. On découvre deux ans plus

tard, à l’occasion d’un travail de re-

cherche sur la transition, qu’elle n’a plus

aucun suivi car le premier contact en

service d’adultes ne lui a pas convenu.

Elle a été très soulagée d’être appelée

par la pédiatre, qui a pu refaire le point

avec elle et lui proposer un autre diabé-

tologue avec qui elle est en lien régulier.

La jeune fille a bien accroché avec ce

médecin et a tenu à revenir nous le dire.

Julien, dix-huit ans, vient d’avoir son bac.

Il rentre en école d’art, il est diabétique

depuis cinq ans et se débrouille plutôt

bien même s’il ne fait pas beaucoup de

glycémies. Ses HbA1c sont autour de

7,5 %. Pour lui, le passage ne pose pas

de problème. Il demande simplement

que ça se fasse après qu’il se sera installé

dans son année universitaire, principal

changement qu’il a à gérer actuellement.

LE PASSAGE : QUITTER

L’UNIVERS FAMILIER ET

PROTECTEUR

DE LA PÉDIATRIE

Ces exemples permettent un premier

constat, à savoir que les adolescents ou

Le passage des adolescents du suivi pédiatrique à la diabétologie

d’adultes constitue toujours une épreuve. Quitter un milieu de soins fa-

milier pour l’inconnu n’est jamais aisé, et ce d’autant moins que cela in-

tervient à une période de la vie plutôt instable, gestion du diabète inclu-

se [1]. A côté des facteurs individuels de réussite ou d’échec de ce pas-

sage, il existe des facteurs liés à l’organisation des différents acteurs de

soins et aux disponibilités locales.

On différencie le passage, qui ne représente que l’étape centrale du

changement d’équipe, de la transition, processus long qui débute bien

en amont du passage et se termine lorsque l’accrochage est jugé satis-

faisant en service pour adultes. L’enjeu majeur de ce passage est médi-

cal, et au-delà, il engage la qualité de vie des patients. En effet, les

conséquences en cas d’échec sont graves : complications aiguës plus

fréquentes, en particulier acidocétoses, accélération de la survenue de

complications dégénératives (néphropathie et rétinopathie), dépistées

plus tardivement et moins bien traitées [2-4].

L’adolescent entre pédiatrie et médecine d’adulte:

une transition à soigner, le diabétique en exemple

P. Jacquin, pédiatre, médecine de l’adolescent, hôpital Robert-Debré, Paris

mai-juin 2016

page 151

10 mai16 m&e ado diabète 13/06/16 17:31 Page151

jeunes adultes (AJA) les plus fragiles

semblent les moins bien armés pour

changer d’équipe et préfèrent s’accro-

cher au suivi pédiatrique. Mais l’analyse

des difficultés dont témoignent ces pa-

tients nous éclaire sur la problématique

de la transition chez tous les patients.

Plusieurs aspects objectifs et subjectifs

de la prise en charge pédiatrique expli-

quent les difficultés de ce départ.

DES BARRIÈRES SYMBOLIQUES

Les années passées en pédiatrie ont vu

des liens forts se constituer avec l’équi-

pe, souvent sur un mode quasi familial :

l’infirmière « grande sœur », le diabéto-

logue en position parentale, et les

autres patients, notamment les plus pe-

tits, en frères et sœurs. Ces liens comp-

tent sans doute d’autant plus que ceux

de la vraie famille sont fragiles, voire

défaillants. Comment quitter et renon-

cer à cet environnement affectif chaleu-

reux ?

Mais surtout, la pédiatrie est associée à

l’idée de protection des enfants et des

adolescents, et ce quelle que soit la qua-

lité de l’équilibre du diabète. Il s’agit

d’une représentation générale de l’en-

fance et des soins, loin des turpitudes

de l’âge adulte et de sa fin promise.

Quand la maladie chronique touche un

enfant, les parents, et bien souvent les

soignants aussi, ont absolument besoin

de croire que peut-être un jour il ou elle

s’en sortira et échappera à la chronicité

« à vie ». Certains sont tentés de donner

de faux espoirs pour alléger la charge

de l’annonce du diagnostic : « peut-être

que dans dix ans, les progrès de la mé-

decine… ». Le sentiment de protection

magique fait dire à un patient « avoir

[une HbA1c à] 12 % en pédiatrie, ça va,

mais en adulte c’est mortel ! ».

La pédiatrie, c’est aussi une temporalité

lente, le temps de mûrir et de s’autono-

miser progressivement tout en étant re-

connu comme pas complètement indé-

pendant. Le passage en diabétologie

adulte est vécu comme une rupture dans

ce processus maturatif, comme une in-

jonction à devenir adulte «d’un coup » et

à couper les différents cordons de l’en-

fance. Cet aspect « rite de passage » est

stimulant quand on se sent prêt, mais au

contraire angoissant si ce n’est pas le cas.

LES COMPLICATIONS :

UN ENJEU BIEN RÉEL

De plus, particulièrement dans le cas du

diabète, ces barrières symboliques et re-

lationnelles sont doublées d’une barriè-

re bien réelle, celle des complications

dégénératives, vraie gravité de la mala-

die. La néphropathie et la rétinopathie

diabétiques ne surviennent générale-

ment qu’après dix ou quinze ans de dia-

bète, c’est-à-dire essentiellement chez

l’adulte [5]. C’est pourquoi elles sont

souvent méconnues en pédiatrie, res-

tant plus ou moins sous le boisseau de-

puis l’annonce du diagnostic, mais tou-

jours présentes comme une menace

lointaine. Les informations en la matiè-

re sont parcellaires, les enfants ou ado-

lescents et leurs parents n’en ont qu’une

vision obscure mais souvent extrême de

cécité, dialyse et amputation. Tout le

monde s’accorde pour ne pas en par-

ler… Mieux vaut rester en pédiatrie que

de plonger dans cet univers sinistre !

Une des anticipations les plus anxio-

gènes des adolescents sur ce qu’ils au-

ront à vivre en diabétologie d’adulte est

d’ailleurs de s’imaginer dans la salle

d’attente avec des « vieux » et des pa-

tients atteints de complications visibles.

LA PLACE DES PARENTS

Les parents, et souvent aussi les soi-

gnants de pédiatrie, ont des attentes

contradictoires vis-à-vis des adoles-

cents. Tantôt ils ne voient pas que leur

enfant a grandi et le considèrent encore

comme un enfant alors qu’il est déjà

presque un adulte, tantôt ils veulent le

pousser à une autonomisation trop rapi-

de ou trop précoce, au risque de le lais-

ser dans une solitude dangereuse. Le

plus souvent, ils sont ambivalents ; leur

discours va généralement dans le sens

de l’autonomisation de l’adolescent,

mais ils la redoutent, craignant que cela

ne soit synonyme de dégradation de

l’équilibre glycémique. L’attachement

des parents aux soignants de pédiatrie

est également important et réclame

pour eux aussi un travail de séparation.

Sur le plan pratique, l’implication des

parents dans les soins et dans la gestion

du matériel reste souvent importante au

moment du passage, mais non dite. Il

est souhaitable de nommer concrète-

ment cette répartition des tâches de fa-

çon à la faire évoluer.

LE MONDE INCONNU

DE LA DIABÉTOLOGIE

D’ADULTE

Comme en pédiatrie, des obstacles réels

se surajoutent aux inquiétudes person-

nelles. La première difficulté peut être

d’avoir un rendez-vous : a-t-on le nom

du médecin ou est-ce simplement à un

service qu’on est adressé ? avec quels

documents ? le courrier ou résumé

d’observation est-il adressé directement

au médecin ou remis au patient ? Si ces

repères fondamentaux ne sont pas

clairs, certains patients AJA n’arriveront

jamais au bon endroit. D’autres ques-

tions se posent sur le contenu de cette

première consultation : le médecin au-

ra-t-il assez de temps ? va-t-il vouvoyer

ou tutoyer ? verra-t-il les parents ? va-t-

il juger sévèrement le patient mal équi-

libré, voire remettre en cause la prise en

charge pédiatrique ? « saura-t-il com-

prendre mon cas particulier ? ».

Ces premiers contacts avec l’équipe

adulte sont déterminants pour la suite :

insuffisamment rassurants et enga-

geants, ils vont conduire nombre de pa-

tients à l’abandon du suivi spécialisé.

C’est souvent ainsi qu’une errance mé-

dicale s’installe durant plusieurs an-

nées, entraînant une qualité de soins et

de prévention des complications bien

moindre. Notons que les files actives

des services de diabétologie d’adulte

sont beaucoup plus importantes que

celles des patients arrivant de pédiatrie,

ce qui explique la difficulté d’accorder à

ces derniers un accueil particulier.

POUR UNE TRANSITION

RÉUSSIE

L’analyse des difficultés évoquées permet

Médecine

& enfance

mai-juin 2016

page 152

10 mai16 m&e ado diabète 13/06/16 17:31 Page152

d’avancer un certain nombre d’éléments

de solution, le premier étant la nécessi-

té que l’adolescent soit réellement l’ac-

teur principal de la transition. Plutôt

que de subir un changement plus ou

moins brutalement imposé, le patient

doit arriver à l’âge du passage en ayant

acquis les capacités et le sentiment qu’il

est prêt à franchir cette étape [6-8]. Cela

suppose de penser la transition dans un

cadre large et un temps long, bien au-

delà du seul changement d’équipe de

soins, comme un cheminement de la dé-

pendance infantile à l’autonomie du

jeune adulte, capable de se débrouiller

avec sa maladie.

Le diabète est une maladie exemplaire

parce que son traitement permet en

théorie un contrôle quasi parfait, mais

au prix de nombreuses contraintes quo-

tidiennes, sources d’autant de difficultés

d’observance. Lorsqu’arrive l’adolescen-

ce, on constate des décrochages plus ou

moins importants dans la régularité des

mesures de glycémie, voire des injec-

tions, et un comportement alimentaire

et des horaires qui s’éloignent de plus en

plus des prescriptions pour se rappro-

cher de la « norme» de cet âge [1]. Le sui-

vi médical des adolescents se limite

alors souvent à des questions d’obser-

vance et à la négociation d’objectifs à at-

teindre. Cette période devrait être au

contraire l’occasion de construire une

nouvelle alliance avec ce patient, qui ex-

périmente et s’approprie sa maladie [9].

Notre rôle est d’accompagner cette ma-

turation nécessaire à la conquête de

l’autonomie et à la construction d’un

projet de vie, dans lequel la maladie

chronique doit avoir une place, mais pas

toute la place.

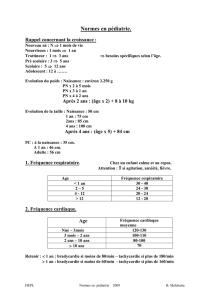

UNE PRÉPARATION GLOBALE

ET PRÉCOCE

Les recommandations en matière de

transition insistent sur la nécessité de sa

préparation, de sa progressivité et de sa

structuration (dossier, check-list,

etc.) [10-12]. Ce sont des repères très

utiles pour tous, adolescents, parents et

soignants (tableau I). Il existe des pro-

grammes étape par étape, spécifiques

du diabète ou d’autres pathologies, qui

préparent dès le début de l’adolescence

cette transition vers l’âge adulte [13-15].

La préparation au passage répond à un

double objectif :

첸

permettre l’acquisition des connais-

sances et des compétences nécessaires à

l’autogestion du diabète ;

첸

accompagner les processus dévelop-

pementaux de l’adolescence, la sexuali-

sation, l’autonomisation vis-à-vis des

parents, la socialisation.

Cette évolution progressive suppose des

changements dans les relations triangu-

laires entre soignants, patient et pa-

rents. Il est important que l’adolescent

soit reçu au moins une partie du temps

sans ses parents et qu’il ait la possibilité

d’exprimer ses attentes et ses questions,

sans peur d’être jugé. De même, les pa-

rents doivent pouvoir être écoutés sépa-

rément pour être soutenus dans leur

part du travail d’autonomisation.

Concernant le traitement du diabète,

l’autonomie se construit par étapes et

tâche par tâche. Elle ne doit pas être

évaluée comme un tout, mais plutôt

comme un ensemble de compétences

différentes (tableau II). L’autonomie n’est

pas synonyme de tout faire seul, mais

plutôt d’être capable d’évaluer ce qu’on

sait et ce qu’on fait, et de savoir quelles

ressources mobiliser pour être aidé

pour ce qu’on ne sait pas faire seul.

Aider les patients à se projeter dans

l’avenir suppose aussi de pouvoir parler

précocement (dès dix-douze ans) des

contraintes et limites de la maladie

qu’ils auront à intégrer [10] : les profes-

sions interdites, les restrictions au per-

mis de conduire, les conditions néces-

saires pour une grossesse sans risque, et

bien sûr les complications.

Ces dernières font partie des risques, et

en parler est nécessaire pour mieux

comprendre les enjeux du traite-

ment [16]. Il faut souligner qu’il ne s’agit

pas de menaces de tout ou rien, mais

d’altérations possibles (au niveau oph-

talmologique, rénal, sensitif, etc.) que

l’on surveille régulièrement et que l’on

peut traiter à tous les stades évolutifs.

L’apport de l’expérience des équipes

d’adultes, habituées à traiter les patients

avec des complications, est essentiel et

Médecine

& enfance

mai-juin 2016

page 153

Tableau I

Objectifs de la préparation au passage

첸Comprendre sa maladie et son traitement

첸Savoir l’expliquer aux autres

첸Connaître les éléments à surveiller, les obs-

tacles, les ressources (personnes à joindre,

coordonnées)

첸Gérer son traitement seul (cf. tableau II)

첸Contacter les soignants et prendre ses

rendez-vous seul

첸Voir les soignants seul

첸Plaider en son nom propre (« self advocacy »)

첸Exprimer ses attentes et ses questions seul

첸Participer à la décision médicale partagée

첸Aborder les questions de santé sexuelle

첸Connaître les effets de l’alcool, du tabac et

des drogues en général, et leurs interactions

avec la maladie

첸Droit à la confidentialité

첸Ressources et appuis dans le domaine psy-

chologique

첸Ressources et appuis dans le domaine social

첸Orientation scolaire et formation profession-

nelle, restriction dans les métiers

첸Activités extrascolaires ou extraprofession-

nelles comme les autres de son âge

Tableau II

Savoirs et compétences en diabète :

« Qui fait quoi ? (patient, parents,

infirmière ou autre aide extérieure) »

(d’après [1])

첸Informer l’entourage

첸Glycémies : horaires, les faire, les noter

éventuellement, les interpréter

첸Insulines : horaires, choix de la dose (ou du

bolus) d’insuline rapide, réglage de la basale

ou du débit de base, préparation du matériel,

réalisation de l’injection ou pose du cathéter

첸Conduite à tenir en cas d’hypoglycémie :

sucre (où ?), glucagon

첸Conduite à tenir en cas d’hyperglycémie,

recherche d’acétone

첸Gestions des stocks d’insuline et du

matériel, dates de péremption, aller à la

pharmacie, demande de renouvellement

d’ordonnance

첸Alimentation et menus à la maison et en

dehors

첸Adaptation du traitement pour le sport

첸Prise et suivi des rendez-vous médicaux

첸Suivis des résultats (HbA1c) et autres bilans

[1] Anderson B.J., Auslander W.F., Jung K.C. et al. :

« Assessing family sharing of diabetes

responsibilities», J. Pediatr. Psychol., 1990; 15 : 477-92.

10 mai16 m&e ado diabète 13/06/16 17:31 Page153

doit être intégré et adapté dans les pro-

grammes d’éducation thérapeutique en

pédiatrie.

D’autres sujets qui préoccupent les ado-

lescents doivent être systématiquement

abordés au cours de cette phase de pré-

paration, parce qu’ils concernent la san-

té en général et peuvent interagir avec

le diabète : sexualité et contraception,

hygiène de vie, conduites à risques, ta-

bac, alcool, cannabis, etc. [17]. Tous les

problèmes ne sont pas réglés parce

qu’on les a abordés une fois, mais cette

ouverture permet, d’une part, de ré-

pondre à certaines questions et, d’autre

part, d’indiquer à l’adolescent qu’il peut

en reparler avec ses soignants ultérieu-

rement.

ÂGE DU PASSAGE

ET CHOIX DU DIABÉTOLOGUE

Lorsque l’adolescent se sent prêt, le pas-

sage est organisé, généralement aux

alentours de dix-huit ans, âge limite de

la pédiatrie. Age officiel de la majorité

et de la fin des études secondaires, c’est

aussi le début d’une période d’instabili-

té qui va durer plusieurs années, dans

lesquelles l’AJA va rentrer dans la vie

professionnelle ou estudiantine, éven-

tuellement changer de ville et donc de

lieu de suivi, quitter ses parents, se

mettre en couple, etc. Cela ne nous pa-

raît pas une contre-indication au passa-

ge ; au contraire, il est logique que le

passage en adulte s’inscrive dans cette

période de choix déterminants pour soi

et son avenir. Retarder le passage en at-

tendant un hypothétique point d’équi-

libre stable comporte toujours une di-

mension régressive et déprimante d’im-

possibilité de franchir une étape. Ce

n’est une bonne solution que dans cer-

taines situations particulièrement

lourdes (poly-pathologie ou comorbidi-

té psychiatrique).

Le choix du diabétologue d’adulte, libé-

ral ou le plus souvent hospitalier, est

fait sur des critères d’offre locale et de

liens avec l’équipe pédiatrique. Il est de

beaucoup préférable que cela soit un

médecin précis, sénior de l’équipe adul-

te, et non une adresse à un service en

général. Le jeune et ses parents doivent

être associés à ce choix suffisamment

tôt pour qu’ils aient le temps d’y adhé-

rer ou de faire d’autres propositions.

La transition est facilitée lorsque les pa-

tients « ont vu la tête » du nouveau réfé-

rent, c’est-à-dire après qu’il leur a été

présenté, soit lors d’une rencontre (par

exemple en groupe en hôpital de jour),

soit lors d’une consultation conjointe

(plus difficile à organiser), soit encore

virtuellement (photo, vidéo). Il est évi-

dent que lorsque la pédiatrie et le servi-

ce pour adultes sont dans le même hô-

pital, ces questions sont beaucoup plus

simples à régler que lorsqu’il s’agit de

deux sites plus ou moins éloignés.

Une autre façon de faciliter la transition

peut être la proposition d’une rencontre

avec un patient diabétique adulte pris

en charge dans le service destinataire.

Cette incarnation de la possibilité de

vivre adulte avec la maladie aide les

adolescents à se projeter vers l’avenir.

Ce lien intergénérationnel peut être

plus structuré et durable, et constituer

un véritable parrainage.

La transmission des informations entre

services est une autre occasion de mon-

trer au patient qu’il est désormais véri-

tablement l’interlocuteur central. Le

compte rendu médical de synthèse du

suivi pédiatrique doit être remis au pa-

tient, avec les points essentiels du trai-

tement et les éventuelles complications,

mais aussi les problèmes associés. S’il

existe des difficultés psychologiques im-

portantes, par exemple troubles du

comportement alimentaire ou dépres-

sion, il est souhaitable de les mention-

ner, avec l’accord du patient, ainsi que

les prises en charge complémentaires

en cours.

EN SERVICE D’ADULTE

L’accrochage avec l’équipe du service

d’adulte va se jouer sur les premiers

contacts. Il est nécessaire de présenter

les différents membres de l’équipe soi-

gnante, son mode de fonctionnement et

ses ressources : infirmières, médecins,

diététicienne, psychologue, autres mé-

decins, service social, numéro de télé-

phone en cas d’urgence, prise des ren-

dez-vous… Le mieux est de pouvoir

proposer un référent qui facilitera et

surveillera la mise en place du suivi en

adulte. Cela nécessite des aménage-

ments spécifiques dans les prises de

rendez-vous, le fléchage des patients

vers le médecin choisi, un temps de

consultation supplémentaire [7, 8, 10, 11].

Sur le plan médical, la continuité initia-

le est la règle : on ne change pas le trai-

tement instauré en pédiatrie dès les pre-

mières consultations. La présence des

parents accompagnant leur fils ou leur

fille à la première consultation n’est ni

interdite ni obligatoire, mais la présen-

tation du nouveau diabétologue aux pa-

rents a souvent un effet favorable de

« passage de témoin ».

Les patients AJA ne sont plus des en-

fants, ils sont libres et autonomes, mais

pas pour tout ni seuls. Dans l’étude

« Pass’âge » en cours [2], 80 % des ado-

lescents qui « passent » aux alentours

des dix-huit ans vivent encore chez

leurs parents et comptent encore beau-

coup sur ces derniers pour la gestion du

matériel et des stocks d’insuline, pour

les rendez-vous et de façon non excep-

tionnelle pour les injections. Cette

« mixité de statut » doit être prise en

compte par les services d’adulte : l’inter-

valle recommandé entre deux rendez-

vous pour les patients AJA est de trois

mois, et ils ont besoin d’être rappelés

s’ils ne viennent pas. De même que pour

les adolescents en pédiatrie, le suivi des

AJA pour le diabète doit être l’occasion

d’aborder d’autres problématiques de

santé fréquentes à cet âge : sexualité et

contraception, difficultés psycholo-

giques, addictions, etc. La référence aux

pairs, pour se comparer, se comprendre

et se soutenir, est particulière à cet âge.

C’est pourquoi le recours à des séances

de groupe de patients, que ce soit sur le

diabète ou sur d’autres sujets, est facili-

tateur. Le partage d’expérience entre

équipes pédiatriques et médecins

d’adulte peut être ici très fructueux.

SÉCURISER LA TRANSITION

Il s’agit de ne pas perdre le patient en

route. Sans organisation particulière, le

nombre de perdus de vue après le pas-

sage en adulte était de 20 à 60 % [18] !

Médecine

& enfance

mai-juin 2016

page 154

10 mai16 m&e ado diabète 13/06/16 17:31 Page154

Le travail de préparation et l’organisa-

tion du passage permettent d’améliorer

très nettement les chances de succès,

mais il faut également porter une atten-

tion toute particulière aux premières

années en diabétologie pour adulte. Le

risque de décrochage secondaire est éle-

vé, après une ou quelques consulta-

tions. Il est donc souhaitable de suivre

de façon exhaustive le devenir des pa-

tients passés en adulte, par un fichier ad

hoc pendant deux ans au minimum.

L’ensemble des spécificités du suivi des

AJA en diabétologie d’adulte réclame

une organisation particulière et un in-

vestissement professionnel important.

L’intérêt de regrouper les patients AJA

entre eux, avec des moyens et un fonc-

tionnement approprié, a conduit à l’éta-

blissement de « cliniques de la transi-

tion » pour les dix-huit à vingt-cinq ans,

pour une ou plusieurs pathologies

(dans les pays anglo-saxons essentielle-

ment) [19]. D’autres expériences utili-

sent un service tiers pour faciliter la

transition : unité de médecine de l’ado-

lescent et du jeune adulte, dans laquelle

les patients transitent avec une possibi-

lité de prise en charge mixte, alternant

les spécialistes pédiatres et ceux d’adul-

te, jusqu’à ce que le patient soit prêt à

passer dans le circuit adulte classique.

CONCLUSION

La problématique de la transition dans

les maladies chroniques amène à repen-

ser certains aspects de la pédiatrie et de

l’éducation thérapeutique : anticipation

insuffisante de l’avenir, tendance à la

passivité des patients. Comme souvent,

les adolescents, leurs exigences et leurs

fragilités nous obligent à remettre en

question nos pratiques.

Nous devons mieux préparer l’avenir

des patients suivis en pédiatrie, ce qui

suppose d’être également mieux infor-

més aussi sur les différents aspects de la

vie adulte avec le diabète et de tra-

vailler plus en collaboration avec nos

partenaires en diabétologie d’adulte.

L’autonomie à construire par les AJA

n’est pas le résultat d’une succession

d’examens de compétences à franchir,

c’est une autonomie dans la réflexion

personnelle et la prise de décision, la

valorisation de ses expériences lui per-

mettant d’échanger avec ses soignants.

Cela suppose des changements impor-

tants dans les places de chacun, pa-

tients, soignants et parents. Une transi-

tion réussie, c’est un patient AJA qui a

intégré sa maladie dans son projet de

vie et qui a trouvé dans le service adulte

la confiance et les ressources néces-

saires à la gestion de son diabète.

첸

Nous remercions toute l’équipe du service d’endocrino-

logie et de diabétologie de l’hôpital Robert-Debré, ainsi

que tous les membres du groupe collaboratif de l’étude

« Pass’âge » sur la transition des diabétiques en Ile-de

France. Diabétologie de l’enfant et de l’adolescent : hô-

pital Robert-Debré (Drs Tubiana-Rufi et Jacquin), hôpital

Necker-Enfants Malades (Pr Robert, Dr Beltrand), Paris ;

CHI Poissy-Saint-Germain (Dr Personnier) ; CH Pontoise

(Dr Pantalone) ; CHIC Créteil (Dr Fourmaux) ; CH Argen-

teuil (Dr Colin-Gorsky) ; CH Gonesse (Drs Elias et Bara-

kat). Diabétologie pour adultes : hôpital Cochin-Hôtel-

Dieu (Pr Timsit et Dr Sola), hôpital La Pitié (Dr Halbron),

hôpital Lariboisière (Pr Gautier et Dr Bouché, Mme Ge-

net), Paris ; hôpital Jean-Verdier, Bondy (Pr Cosson,

Dr Banu) ; hôpital Henri-Mondor Créteil (Dr Drouma-

guet) ; CH Pontoise (Drs Campinos et Gonfroy); CH Go-

nesse (Drs Seret-Begue et Assayag) ; CH Argenteuil

(Dr Chedin) ; CHI Poissy-Saint-Germain (Dr Carreira).

Spécialiste en diabétologie libérale : Dr Letanoux.

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêts en rapport

avec la rédaction de cet article.

Médecine

& enfance

mai-juin 2016

page 155

Références

[1] TUBIANA-RUFI N., GUITARD-MUNNICH C. : « Diabète de

l’adolescent », in GRIMALDI A. : Traité de diabétologie, Flamma-

rion Médecine Sciences, 2009 ; p. 274-9.

[2] TUBIANA-RUFI N., DU PASQUIER L., JACQUIN P. et al. :

« Etude longitudinale de la transition de la pédiatrie à la médeci-

ne pour adultes chez les jeunes patients diabétiques en Ile-de-

France », Diabetes Metab., 2010 ; 36 suppl. 1 : A20.

[3] BRYDEN K.S., PEVELER R.C., STEIN A. et al. : « Clinical and

psychological course of diabetes from adolescence to young

adulthood : a longitudinal cohort study », Diabetes Care, 2001 ;

24:1536-40.

[4] HOLMES-WALKER D.J., LLEWELLYN A.C., FARRELL K. : « A

transition care programme which improves diabetes control and

reduces hospital admission rates in young adults with Type 1

diabetes aged 15-25 years », Diabet. Med. J. Br. Diabet. Assoc.,

2007 ; 24 : 764-9.

[5] JAMES S., GALLAGHER R., DUNBABIN J., PERRY L. : « Preva-

lence of vascular complications and factors predictive of their

development in young adults with type 1 diabetes : systematic li-

terature review », BMC Res. Notes, 2014 ; 7:593.

[6] ANDERSON B.J., WOLPERT H.A. : « A developmental pers-

pective on the challenges of diabetes education and care during

the young adult period », Patient Educ. Couns., 2004 ; 53:347-

52.

[7] MCDONAGH J.E. : « Growing up and moving on : transition

from pediatric to adult care », Pediatr. Transplant., 2005 ; 9:364-

72.

[8] ROSEN D.S., BLUM R.W., BRITTO M. et al. : « Transition to

adult health care for adolescents and young adults with chronic

conditions : position paper of the Society for Adolescent Medici-

ne », J. Adolesc. Health, 2003 ; 33 : 309-11.

[9] JACQUIN P., LEVINE M. : « Difficultés d’observance dans les

maladies chroniques à l’adolescence : comprendre pour agir »,

Arch. Pédiatr., 2008 ; 15 : 89-94.

[10] CAMERON F.J., AMIN R., DE BEAUFORT C. ET AL., INTER-

NATIONAL SOCIETY FOR PEDIATRIC AND ADOLESCENT DIA-

BETES : « ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2014.

Diabetes in adolescence », Pediatr. Diabetes, 2014 ; 15 suppl.

20 : 245-56.

[11] PETERS A., LAFFEL L., THE ADA TRANSITIONS WORKING

GROUP : « Diabetes care for emerging adults : recommenda-

tions for transition from pediatric to adult diabetes care systems.

A position statement of the American Diabetes Association »,

Diabetes Care, 2011 ; 34 : 2477-85.

[12] SURIS J.C., DOMINE F., AKRE C. : « La transition des soins

pédiatriques aux soins adultes des adolescents souffrant d’affec-

tions chroniques », Rev. Méd. Suisse, 2008 ; 4:1441-4.

[13] http://www.gottransition.org/resources.

[14] http://www.sickkids.ca/Good2Go/For-Youth-and-Families/

Transition-tools/Index.html.

[15] NAGRA A., MC GINNITY P.M., DAVIS N., SALMON A.P. :

« Implementing transition : Ready Steady Go », Arch. Dis. Child.

Educ. Pract. Ed., 2015 ; 100 : 313-20.

[16] WYSOCKI T., LOCHRIE A., ANTAL H., BUCKLOH L.M. :

« Youth and parent knowledge and communication about major

complications of type 1 diabetes : associations with diabetes

outcomes », Diabetes Care, 2011 ; 34 : 1701-5.

[17] ALVIN P., DE TOURNEMIRE R., ANJOT M.N., VUILLEMIN

L. : « Maladie chronique à l’adolescence : dix questions perti-

nentes », Arch. Pédiatr., 2003 ; 10 : 360-6.

[18] PACAUD D., YALE J.F. : « Exploring a black hole : transition

from paediatric to adult care services for youth with diabetes »,

Paediatr. Child Health, 2005 ; 10 : 31-4.

[19] VAN WALLEGHEM N., MACDONALD C.A., DEAN H.J. :

« Evaluation of a systems navigator model for transition from pe-

diatric to adult care for young adults with type 1 diabetes », Dia-

betes Care, 2008 ; 31 : 1529-30.

10 mai16 m&e ado diabète 15/06/16 11:26 Page155

1

/

5

100%