biblio-opinion Biblio- Opinion D

La maladie

de Parkinson et les

autres syndromes

parkinsoniens

Le diagnostic de mala-

die de Parkinson est un

diagnostic clinique,

puisque nous ne dispo-

sons à l’heure actuelle

d’aucun examen de

routine qui nous per-

mette d’avoir une certi-

tude diagnostique. Si le

plus souvent, pour le neurologue, le

diagnostic ne pose pas de problème, il

est des cas où les atypies cliniques font

mettre en doute le diagnostic.

Certains examens, comme l’étude des

mouvements oculaires ou l’électro-

myographie sphinctérienne anale, peu-

vent l’orienter mais parmi les examens

facilement accessibles, il y a l’IRM

dont l’indication reste discutée.

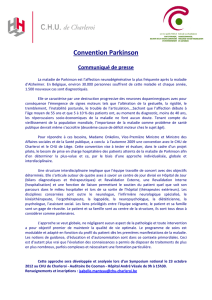

L’article de A. Schrag (1), sur les ano-

malies IRM que l’on peut voir dans les

syndromes parkinsoniens autres que la

maladie de Parkinson, est fort intéres-

sant, car il refait le point sur 35 cas de

paralysie supranucléaire progressive

(PSP), 54 cas d’atrophie multisystéma-

tisée (MSA) et 5 cas de dégénérescen-

ce cortico-basale (DCB). Les princi-

pales anomalies retrouvées et

discriminantes sont rassemblées dans

le tableau ci-contre. D’après les

auteurs, les signes IRM sont plus dicri-

minants pour différencier PSP et MSA-C

(ancienne atrophie olivopontocérébel-

leuse). En effet, 70 % des

PSP et 80 % des MSA-C

sont reconnues comme

telles et classées correc-

tement (aussi bien avec

une IRM de 0,5 Tesla

qu’avec 1,5 Tesla). Le

diagnostic radiologique

est plus délicat lorsqu’il

s’agit de MSA-P (ancien-

ne dégénérescence stria-

to-nigrique, avec seule-

ment 50 % de bon

classement). Dans le cas

de DCB, les auteurs

n’ont pas mis en éviden-

ce d’anomalie bien évocatrice, l’atro-

phie corticale diffuse ne pouvant être

considérée comme spécifique. Dans

Act. Méd. Int. - Neurologie (1) n° 2, mai 2000 63

* Service de neurologie,

hôpital Delafontaine, Saint-Denis.

Dans “Biblio-opinion”, nous vous exposons chaque mois, la

bibliographie non exhaustive et commentée d’articles

parus sur un thème donné de la neurologie.

Les hasards du calendrier ont fait coïncider, à quelques

semaines près, le choix de la maladie de Parkinson, avec une

conférence de consensus qui lui a été consacrée

le 3 mars dernier. Pour passionnant qu’il soit, le compte rendu

d’une telle manifestation n’entre pas dans le cadre d’une

rubrique plus orientée vers l’actualité factuelle.

C’est donc, par propos délibéré, et non par omission, que nous

avons choisi de n’en point parler.

biblio-opinion

Biblio-Opinion

Parkinson hors consensus

S. Sangla*

Synthèse

thématique

d’articles

commentés

PSP MSA-P MSA-C

Diamètre des pédoncules Hypersignal putaminal Dilatation

<17 mm sur coupes axiales (bord externe) du 4e ventricule

Hypersignal pédonculaire Hypersignal putaminal* Atrophie du bulbe,

noyau dentelé,

pédoncules cérébelleux moyens

pont, olives

Dilatation du 3eventricule Atrophie du noyau dentelé Hypersignal dans le cervelet,

pédoncules cérébelleux moyens,

pont (aspect en croix), olives

Atrophie temporale ou frontale Dilatation du 4eventricule

Hypersignal dans le pallidum* Augmentation du signal

dans le cervelet,

les pédoncules cérébelleux

moyens, le pont

(en forme de croix)

Atrophie ou hypersignal

du noyau rouge

* visible sur un 0,5 Tesla uniquement.

PSP : Paralysie supranucléaire progressive.

MSA-P : MSA avec signes parkinsoniens prédominants.

MSA-C : MSA avec signes cérébelleux prédominants.

Tableau. Anomalies de l’IRM dans les syndromes parkinsoniens.

Act. Méd. Int. - Neurologie (1) n° 2, mai 2000 64

l’étude, il y avait trop peu de cas de

DCB (5 cas) pour tirer des conclusions.

Cet article a le mérite de nous rappeler

qu’il existe tout de même quelques ano-

malies que l’on peut facilement voir sur

une simple IRM et qui peuvent nous

orienter vers un diagnostic plutôt qu’un

autre.

Bien que le plus rare des syndromes par-

kinsoniens atypiques (incidence exacte

inconnue), la dégénérescence cortico-

basale est très en vogue, car elle fait la

jonction entre les démences et les syn-

dromes parkinsoniens. C. Özsancak (2),

dans la Revue neurologique, a fait un

excellent travail de synthèse de littératu-

re sur le sujet, depuis 1968, date de la

première description par Rebeiz, en étu-

diant les 398 cas colligés depuis lors.

L’affection débute vers 60 ans, avec une

présentation asymétrique, dans deux

tiers des cas, au membre supérieur, le

plus souvent décrite comme une mal-

adresse. Les signes cardinaux sont pré-

sents en 2 à 5 ans, associant des signes

corticaux et sous-corticaux qui restent

toujours asymétriques (le syndrome par-

kinsonien étant clairement doparésis-

tant). L’évolution se fait vers un état gra-

bataire et un décès en 6 à 8 ans. Aucun

examen complémentaire n’est réelle-

ment discriminant, seul l’examen anato-

mopathologique du cerveau permet le

diagnostic, mais trop tard pour que le

patient puisse en retirer un bénéfice ; de

toute façon, les médicaments proposés

sont généralement inefficaces. L’article

de Özsancak est une bonne synthèse

où l’on trouvera les réponses aux

questions posées sur cette affection.

P. S. Mathuranath et coll. (3) ont étudié

la DCB à partir de deux cas cliniques

atypiques qui en imposaient pour une

démence fronto-temporale et qui ont été

affirmés par l’autopsie (l’autopsie a per-

mis de redresser un AS). Cet article per-

met de voir la DCB par son aspect

démentiel et non extrapyramidal avec

une étude nosologique des différentes

démences non-Alzheimer et une

approche nosologique des affections

neurodégénératives et de leurs fron-

tières.

1. Schrag A., Good D.C., Miszkiel K.

et coll. Differentiation of atypical

Parkinsonian syndromes with routine MRI.

Neurology 2000 ; 54 : 697-702.

2. Özsancak C., Auzou P., Hannequin D. La

dégénérescence corticobasale. Rev Neurol

1999 ; 155 : 12, 1007-20.

3. Mathuranath P.S., Xuereb J.H., Bak T.,

Hodges J.R. Corticobasal ganglionic dege-

neration and/or frontotemporal demential ?

A report of two overlap cases and a review

of the literature. J Neurol Neurosurg

Psychiatry 2000 ; 68 : 304-12.

Influence de la grossesse

sur la maladie de Parkinson

Les patientes parkinsoniennes en âge de

procréer sont rares mais pas exception-

nelles et, surtout dans les Parkinson

juvéniles, elles ont toutes les chances

d’avoir déjà un traitement antiparkinso-

nien que l’on pourra être amené à modi-

fier. L’article de L. Shulman (4) rappor-

te l’histoire d’une grossesse chez une

femme de 33 ans avec une maladie de

Parkinson évoluant depuis 3 ans, traitée

par carbidopa/lévodopa. Le déroule-

ment de la grossesse ainsi que l’accou-

chement n’ont pas été mentionnés, l’en-

fant est dit normal à 2 ans. La maladie,

quant à elle, s’est aggravée durant la

grossesse. Elle a eu une dépression du

postpartum nécessitant un traitement

spécifique. Quinze mois après l’accou-

chement, elle n’a pas retrouvé son état

antérieur à la grossesse. L’association

carbidopa/lévodopa ne semble pas

avoir d’effet sur le fœtus, le bensérazi-

de et la carbidopa ne passent pas la bar-

rière fœtomaternelle, la lévodopa est

métabolisée par le fœtus sans retentis-

sement apparent. L’amantadine est

tératogène, surtout en début de grosses-

se, malgré le petit nombre de cas

publiés (4), elle est à éviter. Le pergoli-

de, la bromocriptine, le lisuride n’ont

pas montré de risque particulier chez

des femmes traitées mais qui n’étaient

pas parkinsoniennes. Le mécanisme de

l’aggravation clinique de la maladie de

Parkinson n’est pas connu. On sait que

les œstrogènes entraînent une baisse

des besoins en dopamine du fait de l’in-

hibition de la catéchol-O-méthyltrans-

férase (COMT), mais cela n’expli-

querait qu’une aggravation du

postpartum. D’après l’article, la gros-

sesse aurait donc un effet aggravant non

réversible sur la maladie de Parkinson,

la dopathérapie et les agonistes dopami-

nergiques peuvent être poursuivis sans

risque tératogène particulier.

4. Schulman L.M., Minagar A.,

Weiner W.J. The effect of pregnancy in

Parkinson’s disease. Movement disorders

2000 ; 15 : 132-5.

Une possibilité thérapeutique

dans les douleurs

de la maladie de Parkinson

L’apomorphine est le plus puissant des

agonistes dopaminergiques, mais c’est

un antiparkinsonien mal aimé. Est-ce

son nom qui rappelle la morphine (avec

laquelle il n’a rien à voir) qui fait peur,

ou le fait qu’elle soit injectable, et que

les médecins, comme leurs patients,

n’aiment pas les piqûres ? Toujours est-

il que c’est un excellent médicament et

qu’il a une place dans le traitement de

la maladie, comme nous le rappelle

Steward Factor (5). Dans cet article, il

rapporte l’efficacité d’injections quoti-

diennes d’apomorphine sur les douleurs

rebelles et tenaces chez une patiente de

75 ans ayant une maladie de Parkinson

évoluant depuis treize ans. Elle présen-

biblio-opinion

Biblio-Opinion

65

te des douleurs thoraciques atroces

durant certains épisodes off, évoluant

depuis sept ans et ayant résisté à tous

les changements thérapeutiques dans le

cadre de la maladie, mais aussi aux très

nombreux traitements antalgiques pro-

posés. On ne comprend pas bien la phy-

siopathologie de ses douleurs, ni la

logique des traitements proposés

puisque initialement, c’était un sevrage

en dopa et en fin de compte un agonis-

te dopaminergique. On est aussi un peu

étonné qu’il ait fallu sept ans pour pro-

poser l’apomorphine. Mais seul compte

le résultat, car la patiente était suicidai-

re, avec des attaques de panique liées

aux douleurs et avec le traitement, elle a

pu reprendre une vie sociale. Trois ans

et demi après, les douleurs sont tou-

jours là, mais calmées en quelques

minutes par l’apomorphine. Face à des

douleurs en phase off, même très inha-

bituelles, après avoir optimisé le traite-

ment antiparkinsonien, il faut penser à

la possibilité d’une amélioration par

l’apomorphine.

5. Factor S.A., Brown D.L., Molho

E.S. Subcutaneous apomorphine

injections as a treatment for intractable pain

in Parkinson disease. Movement disorders

2000 ; 15 : 167-9.

Parkinson :

retour de bistouri

Le traitement de la maladie de

Parkinson a d’abord été chirurgical,

avec, dans les années 50, le développe-

ment de la chirurgie lésionnelle, thala-

motomies, pallidotomies et même sub-

thalamotomies. L’avènement de la

dopathérapie, à la fin des années 60,

entraîna un net déclin de la chirurgie,

car on pensait alors avoir trouvé le trai-

tement de la maladie de Parkinson. La

survenue de complications à distance

de la maladie traitée et les difficultés à

gérer celles-ci au fil du temps, la

découverte d’un modèle expérimental

de la maladie avec le MPTP ont permis

à la chirurgie de retrouver une place

dans la thérapeutique de la maladie de

Parkinson. Il a fallu néanmoins

attendre les années 90 pour voir réap-

paraître des publications sur la chirur-

gie de Parkinson avec des techniques

lésionnelles, mais aussi des stimula-

tions cérébrales profondes, elles aussi

thalamiques initialement, puis palli-

dales internes et sous-thalamiques. La

polémique entre les partisans de la chi-

rurgie lésionnelle et ceux de la stimula-

tion est toujours d’actualité dans la lit-

térature anglo-saxonne. Pour ce qui est

de la France, l’équipe grenobloise

semble avoir convaincu tout le monde

de la suprématie de la stimulation bila-

térale du noyau sous-thalamique par

rapport aux autres méthodes. D.

Caparros-Lefebvre (6) a essayé de

comprendre pourquoi les résultats cli-

niques sur le tremblement et les dyski-

nésies provoquées par la L-Dopa de

deux équipes (à Grenoble et à Lille)

étaient différents, alors que les tech-

niques de stimulation chronique du tha-

lamus semblaient identiques. C’est en

fait que la position des plots actifs des

électrodes ne sont pas les mêmes ; les

plots lillois stimuleraient le noyau cen-

tro-médian et parafasciculaire, alors

que les grenoblois stimuleraient le

noyau ventral intermédiaire. Le rôle du

noyau parafasciculaire et ses

connexions avec le noyau sous-thala-

mique sont évoqués, expliquant ainsi

les meilleurs résultats lillois sur les

dyskinésies. L’intérêt pour la compré-

hension de la physiopathologie des

dyskinésies de milieu de dose de cet

article est certain ; pour ce qui est de la

cible à choisir, la polémique n’est sûre-

ment pas au sein du thalamus, car la

stimulation sous-thalamique donne de

meilleurs résultats sur les dyskinésies

mais également sur la triade de la mala-

die, avec l’avantage de pouvoir être

bilatérale. A. Schrag (7), encore lui,

dans un autre article, rapporte les résul-

tats à un an de la pallidotomie unilaté-

rale chez 20 patients. L’amélioration

des dyskinésies controlatérales à la

lésion persiste, avec encore 55 % de

bons résultats à 1 an. Toutefois, les

autres paramètres améliorés à 3 mois

ont perdu leur pertinence à 1 an. La

morbidité (4 complications graves et

10 mineures) et la mortalité (2 décès)

sont assez élevées, ce qui, compte tenu

du bénéfice qui a perdu 12 % en neuf

mois, ne nous encourage pas à proposer

cette solution thérapeutique. Cela dit, il

est important de publier les résultats de

toutes les études, afin de nous per-

mettre de proposer à chaque patient la

chirurgie qui lui sera la plus bénéfique.

6. Caparros-Lefebvre D., Blond S.,

Feltin M.P. et coll. Improvement of

levodopa induced dyskinesias by thalamic

deep brain stimulation is related to slight

variation in electrode placement : possible

involvement of the centre median and para-

fascicularis complex. J Neurol Neurosurg

Psychiatry 1999 ; 67 : 308-14.

7. Schrag A., Samuel M., Caputo E. et coll.

J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999 ; 67 :

511-7.

biblio-opinion

Biblio-Opinion

1

/

3

100%