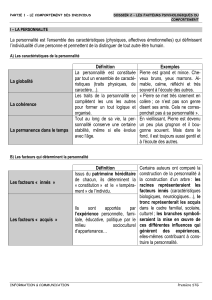

Parentalité

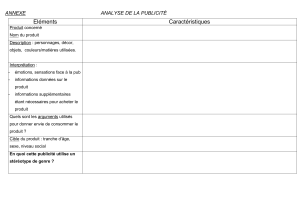

publicité