C G

GYNÉCOLOGIE ET SOCIÉTÉ

14

La Lettre du Gynécologue - n° 252 - mai 2000

C

omment devons-nous réagir devant une demande

de césarienne de convenance ou devant un refus

d’être césarisée ? Quels sont les droits du praticien

devant les exigences discutables de la patiente, et quels sont les

droits de la patiente devant les choix exprimés par son praticien ?

Telles sont les questions auxquelles devaient répondre les ora-

teurs du débat sur la césarienne lors du 6econgrès “Éthique, reli-

gion, droit et reproduction”, présidé par le Dr Jean Cohen.

LA CÉSARIENNE DE CONVENANCE

(I. Nisand)

Le taux de césariennes varie dans le monde d’un extrême à l’autre,

avec 32 % au Brésil et seulement 6 % en Hollande. Il va en aug-

mentant en France, avec un taux d’environ 16 %, alors qu’il est

en diminution aux États-Unis.

La mortalité maternelle liée à la césarienne est actuellement, en

France, de 2 pour 10 000 patientes. Le risque de mortalité mater-

nelle par césarienne est multiplié par 7 par rapport à un accou-

chement par voie basse ; ce risque s’abaisse à 5 si l’on exclut les

patientes césarisées pour pathologie maternelle.

La mortalité liée à la césarienne en urgence est 4 fois supérieure

à celle due à une césarienne programmée ; l’âge intervient éga-

lement : au-delà de 30 ans, le risque de mortalité est multiplié

par 30.

La morbidité maternelle postchirurgicale est 3 fois plus impor-

tante que pour un accouchement par voie basse ; les deux grandes

complications de la césarienne sont les infections et les throm-

boembolies à court terme. À long terme, il existe une diminution

de la fécondité estimée à 11 %, une augmentation du risque

d’hystérectomie d’hémostase en urgence (risque multiplié par

18), un risque de rupture utérine au cours d’une autre grossesse

(1 sur 1 500) et en cours de travail (1 sur 100), et enfin un risque

de placenta accreta et de placenta praevia.

La mortalité périnatale a diminué de façon concomitante à l’aug-

mentation des taux de césariennes, sans qu’aucune étude puisse

affirmer un lien entre ces deux données. Toutefois, l’orateur rap-

pelle que ce taux est le plus faible en Hollande, où le taux de césa-

riennes est le plus bas d’Europe.

La morbidité néonatale liée à la césarienne est marquée par 3 à

5 % de détresse respiratoire par défaut transitoire de résorption

pulmonaire.

Compte tenu de ces différentes données, Israël Nisand expose

ses arguments pour et contre une césarienne de convenance.

ARGUMENTS POUR UNE CÉSARIENNE DE CONVENANCE

•Prévention du risque médico-légal : c’est le plus souvent le

défaut de césarienne qui est reproché lors de l’expertise des dos-

siers obstétricaux. Aux 5es Journées de l’expertise et de la res-

ponsabilité médicale à Dijon, en 1989, sur dix dossiers de plainte

de patientes pour césarienne “abusive” à leurs yeux, les juges

n’ont pas retenu de sanction contre le praticien en considérant

que ces césariennes étaient justifiées. En ce qui concerne la césa-

rienne de convenance, le praticien doit fournir une information

complète et comprise sur les risques de l’intervention, permet-

tant d’obtenir le consentement éclairé de sa patiente, car il

n’existe actuellement aucune jurisprudence qui permette de jus-

tifier la pratique d’une telle césarienne.

•Prévention des déchirures périnéales et des troubles pelviens

à long terme : parmi les patientes ayant accouché par voie basse,

50 % présentent un élément de prolapsus, mais seulement 10 à

20 % sont symptomatiques. Une incontinence urinaire dans le post-

partum apparaît dans plus de 15 % des cas ; 20 à 45 % des femmes

auront une lésion anatomique du sphincter anal, avec 5 à 10 %

d’incontinence anale en postpartum après un accouchement par

voie basse. Quarante pour cent des patientes ressentent des dou-

leurs ou ont une gêne sexuelle après une épisiotomie, 20 % après

une déchirure suturée du périnée contre 13 % en cas de césarienne.

•Prévention de la mort fœtale in utero et de l’asphyxie

perpartale : celle-ci serait responsable de 10 % des infirmités

cérébrales.

•Âge:le taux de césariennes augmente avec l’âge de la patiente,

mais également le risque de mortalité maternelle.

ARGUMENTS CONTRE UNE CÉSARIENNE

DE CONVENANCE

•Augmentation de la mortalité et de la morbidité maternelles

due à l’intervention.

•Risque pédiatrique : un risque de résorption lente complique

3 à 5 % des césariennes avant tout début de travail.

•Aspect sociologique des césariennes de convenance : celles-ci

seraient réservées à des femmes de statut social, intellectuel et sur-

tout économique élevé. La césarienne de convenance deviendrait

La césarienne

●

O. Féraud*

* Service de gynécologie-obstétrique, hôpital Bichat-Claude-Bernard, 46, rue

Henri-Huchard, 75877 Paris Cedex 18.

un luxe, comme c’est déjà le cas au Brésil, où seules les patientes

du secteur privé peuvent en bénéficier.

•Augmentation des coûts de santé : aux États-Unis, le coût

d’une césarienne de convenance est de 1,66 à 2,44 fois supérieur

à celui d’un accouchement par voie basse.

Pour Israël Nisand, l’autonomie maternelle est à considérer. Notre

rôle de médecin consiste non pas en un rôle de prestataire de ser-

vices, même après un consentement éclairé pour la césarienne de

convenance, mais en un rôle de conseiller, en indiquant à la patiente

quels sont ses intérêts et ceux de son enfant. Enfin, tout comme il

existe une autonomie maternelle, le médecin est autonome et peut

diriger sa patiente vers un confrère s’il juge sa requête injustifiée.

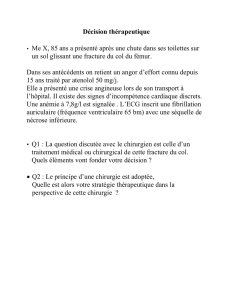

LA PLACE DE LA PATIENTE DANS LA DÉCISION

THÉRAPEUTIQUE

(M. de Guillenchimdt, avocat à la Cour)

En termes de droit, une nouvelle approche s’est développée

depuis quelques années en faveur d’une plus grande autonomie

des patientes en matière de choix thérapeutique.

Quelle est actuellement la place des patientes dans le choix ou

non de la césarienne ?

Vis-à-vis de sa patiente, le médecin a certaines obligations :

– il doit donner une information “claire et appropriée”, qui doit

être “simple, intelligible et loyale pour permettre au malade de

prendre la décision qu’il estime s’imposer” ;

– il doit l’informer de tous les risques de la césarienne, même

exceptionnels ;

– ensuite, il se doit d’obtenir un consentement libre et éclairé de

sa patiente.

Concernant le devoir d’information, c’est au médecin qu’il

incombe de prouver qu’il a bien exécuté son obligation. La juris-

prudence demande des preuves au médecin : la meilleure reste

le document écrit et signé par les deux parties.

La patiente participe à la décision thérapeutique et peut refuser

le traitement proposé, comme ici dans le cas d’une césarienne.

Article 36 du nouveau Code de déontologie médicale : “lorsque

le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations

ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après

avoir informé le malade de ses conséquences”. Cela sous-entend

que le médecin ne doit accepter le refus de soin qu’après avoir

mis en œuvre tous les moyens de nature à faire comprendre à la

patiente les conséquences de son refus. Une fois les explications

données et comprises par la patiente, le refus ne peut être trans-

gressé ; le praticien n’a donc plus le pouvoir absolu de la déci-

sion thérapeutique, il se doit de respecter la volonté de la patiente.

Dans le cadre de l’urgence, il faut théoriquement obtenir le

consentement éclairé de la patiente ; cependant, en pratique,

l’urgence modifie le contenu de l’information. Celle-ci peut être

donnée de façon sommaire avant l’acte chirurgical. Il ne faut pas

oublier que, devant une hémorragie sur un placenta praevia ou

sur un décollement placentaire ou devant une rupture utérine sur

un utérus cicatriciel, il existe un péril. Le médecin est alors tenu

d’une obligation légale. L’article 9 du Code de déontologie médi-

cale fait en effet obligation à tout médecin qui se trouve en pré-

sence d’un malade en péril de lui porter assistance ; s’il s’abs-

tient d’intervenir, il encourt des sanctions pénales pour non-assis-

tance à personne en danger.

La patiente dispose donc d’un droit à la codécision de césarienne,

les pouvoirs législatif et judiciaire veillant au respect de sa

volonté. En urgence, l’autonomie de la femme ne peut pas tou-

jours être respectée ; il incombe au praticien de réaliser la césa-

rienne quand elle semble nécessaire au bien-être maternel et fœtal.

En fait, en instaurant un dialogue avec des informations claires

et loyales tout au long du suivi de la grossesse, la patiente se sen-

tira en confiance avec son gynéco-obstétricien et suivra ses

conseils en termes de choix thérapeutique.

LES DROITS DE LA PATIENTE DANS LA DÉCISION

THÉRAPEUTIQUE

(A. Garay, avocat à la Cour)

Maître Garay s’est tout d’abord intéressé à l’évolution de nos

patientes et de nos relations avec celles-ci au cours de ces der-

nières années.

Il existe une “crise” de la relation patiente-médecin, qui résulte

peut-être d’une ère de “paternalisme médical”, où le malade deve-

nait une personne passive et assistée. Cette tradition “paterna-

liste” semble responsable de rapports conflictuels entre les deux

parties, le malade devenant soupçonneux, voire procédurier. Ce

temps semble être en train de se terminer avec l’apparition de

mouvements d’émancipation qui réclament la délégation des pou-

voirs et une plus grande part d’autodétermination pour les

patients. Il devenait alors urgent d’instaurer de nouvelles bases

entre le patient et le médecin, fondées sur un échange d’infor-

mations et de prise de décision, sans pour autant réduire la rela-

tion à celle d’un échange de produits ou de services.

La relation soignant-soigné subit les effets de la médiatisation de

la médecine, celle-ci entraînant un changement de comportement

chez les patientes. Ces dernières sont demandeuses de nouveaux

soins, de technologies nouvelles et d’une plus grande consom-

mation de produits pharmaceutiques.

Malgré l’esprit contentieux des patientes, contre toute attente, cet

aspect de la responsabilité médicale est marginal comparé au

volume de l’activité médicale. Et, contrairement aux espoirs des

victimes et aux craintes infondées des médecins, il n’existe pas

de réparation automatique des ces torts causés par l’activité médi-

cale à travers des décisions de juridictions suprêmes en termes

de responsabilité médicale.

Un nouvel équilibre entre le médecin et sa patiente doit être

trouvé, fondé sur une relation non plus passive mais active, avec

un échange d’informations claires et loyales. Le conseil d’État et

la Cour de cassation, en 1997 et en 2000, ont décidé que les soi-

gnants sont tenus d’informer les patients des risques médicaux,

même exceptionnels. Cette tendance concernant les deux parte-

naires va de pair avec le partage de la responsabilité de la mala-

die et de la santé. Cependant, il incombe au corps médical de faire

la preuve du consentement éclairé des patients. Il existe, à ce pro-

pos, un désaccord sur les modalités pratiques du recueil des infor-

mations et du consentement éclairé.

Lors d’une césarienne de convenance, le terme convenance

n’intéresse pas le juriste : seul l’acte sera jugé. Aussi, devant une

15

La Lettre du Gynécologue - n° 252 - mai 2000

telle demande, alors que rien ne contre-indique l’accouchement

par les voies naturelles, devrait-elle être refusée par le praticien,

compte tenu des risques spécifiques qu’elle présente. Il faut

veiller à ce que le médecin ne devienne pas un prestataire de

services avec un encouragement à la césarienne systématique.

La pratique du médecin gynéco-obstétricien a évolué depuis ces

dernières années. Plutôt que de voir le côté agressif ou procé-

durier des patientes, il faut se tourner vers une nouvelle éthique

de l’information qui contribue au partage des responsabilités

dans un climat de confiance, de clarté et de réciprocité.

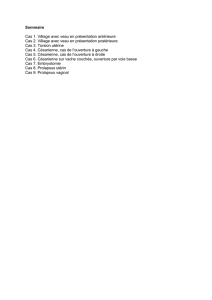

LES DROITS DE L’OBSTÉTRICIEN

(P. Madelenat)

Quels sont les droits de l’obstétricien à imposer ou à refuser une

césarienne à une patiente ? L’orateur a distingué plusieurs types

de situation selon la notion d’urgence ou non.

Avant d’envisager les différents “cas cliniques”, il faut rappeler

que la place du fœtus en tant que personne varie d’un pays à

l’autre ; en France, deux affaires de jurisprudence nous amènent

à considérer le fœtus comme un être humain dès le début de la

vie, ce qui n’est pas forcément le cas aux États-Unis.

L’obstétricien peut effectivement convenir du bien-fondé de la

demande de césarienne de convenance compte tenu des risques

périnéaux et des risques de souffrance pernatale lors d’un accou-

chement par les voies naturelles. Malheureusement, l’évaluation

des risques réels d’un accouchement par voie basse varie d’une

maternité à l’autre ou d’une étude à une autre, sans qu’il soit vrai-

ment possible d’obtenir de “vrais chiffres”.

•En dehors du travail, le médecin peut s’appuyer sur deux argu-

ments pour refuser une demande de césarienne de convenance.

Le premier argument est celui de la raison proportionnée, qui

interdit au médecin d’intervenir si la demande de la patiente com-

porte plus de risques prévisibles que de bénéfice escompté. Le

deuxième est celui de la clause de conscience, qui laisse au méde-

cin, hors contexte d’urgence, la possibilité de refuser ses soins

pour des raisons professionnelles ou personnelles.

En Grande-Bretagne, la situation est identique, puisque la patiente

ne peut imposer un acte contre son gré à son médecin. En

revanche, en Italie, la patiente a le choix de son mode d’accou-

chement, et pourrait donc imposer la pratique d’une césarienne

de convenance à son obstétricien. Contre toute attente, le taux de

césariennes de convenance en Italie est faible (seulement 4 %).

Suite à une enquête parmi les femmes obstétriciennes londo-

niennes, qui préconiseraient une césarienne systématique sur un

fœtus unique en présentation céphalique dans 31 % des cas, Pater-

son-Brown considère que l’on doit se plier à la demande de la

patiente compte tenu des risques périnéaux, du risque des gros-

sesses prolongées et de la dystocie perpartum après avoir donné

des explications claires et loyales sur les risques et conséquences

de la césarienne. Cet article a fait l’objet d’une controverse dans le

British Medical Journal ; la majorité des auteurs obstétriciens anglo-

saxons avaient un avis contraire à celui de Paterson-Brown, refu-

sant de pratiquer une césarienne systématique sur une primipare

sans contre-indication à un accouchement par les voies naturelles.

En France, dans une situation où l’accouchement comporte des

risques particuliers et quantifiables (présentation du siège, gros-

sesse gémellaire, macrosomie fœtale), Patrick Madelenat trouve

difficile de ne pas répondre favorablement à la demande de césa-

rienne. Et lorsque la raison de la demande d’accouchement par

voie haute par la patiente est le risque de dégâts périnéaux, il peut

sembler raisonnable d’accepter sa requête lorsque l’on met en

balance ces risques et ceux d’une césarienne programmée.

Lorsque la situation est inverse, à savoir que la patiente refuse la

césarienne avant tout début de travail, le médecin occupe une place

difficile à gérer. Il peut s’aider de l’article 36-2 du Code de déon-

tologie et de l’article 16-3 du Code civil : “Le médecin ne doit accep-

ter le refus de soins qu’après avoir mis en œuvre tous les moyens

de nature à faire prendre au patient la véritable mesure des consé-

quences de son refus”. Il faut donc tenter de fléchir l’avis de sa

patiente, mais le médecin ne peut passer outre son refus, sauf si

l’autonomie de sa patiente se heurte au principe de l’assistance à

personne en péril, soit le fœtus. La jurisprudence n’apporte pas de

réponse franche. Le médecin doit alors trancher entre son obliga-

tion d’intervention sur la personne du fœtus et le respect de la volonté

de sa patiente. Dans ce contexte, il faut opter pour le dialogue direct

avec la patiente. Lorsque celui-ci est bloqué avec le praticien, la

patiente refusant toujours l’intervention malgré les explications, il

faut alors lui conseiller de prendre l’avis médical d’un autre confrère.

•Pendant la période du travail, devant une demande de césa-

rienne par la patiente, les droits de l’obstétricien sont très flous.

On peut supposer que la demande fait suite à un travail difficile

ou à des anomalies du rythme cardiaque fœtal, auquel cas elle ne

fait que précéder la décision de l’obstétricien devant une telle

situation. Mais lorsque la demande ne repose sur aucune justifi-

cation, le médecin se trouve en situation très délicate, et ne peut

défendre sa position que par un dialogue persuasif.

Lors d’un refus de césarienne par la patiente en situation

d’urgence, le médecin peut s’appuyer sur l’article 9 du Code de

déontologie médicale et l’article 223-6 du Code pénal. Il doit agir

pour le bien de son malade sans obligation d’obtenir son consen-

tement puisque, en cas d’urgence, celui-ci disparaît. Le bien-être

du fœtus est également à considérer d’après l’article 16 du Code

civil dans la décision thérapeutique ; en cas de souffrance fœtale

aiguë, il existe une situation de sauvetage d’un être humain (le

fœtus) requérant une césarienne en urgence, sans nécessité d’obte-

nir le consentement maternel.

Cette position n’est pas celle des pays anglo-saxons, où le fœtus

ne constitue pas une base légale pour agir contre le consentement

maternel, d’autant plus que les auteurs anglo-saxons n’agissent

pas contre le gré de leur patiente, même en cas d’urgence. Leur

avis est plus mitigé lorsque l’indication de la césarienne est

materno-fœtale, auquel cas l’obstétricien pourrait forcer la déci-

sion de sa patiente.

En France, nos droits d’obstétriciens devant un refus de césa-

rienne en urgence ou devant une demande de césarienne de conve-

nance sont clairement établis par le Code de déontologie médi-

cale ou par le Code pénal. La patiente ne peut contraindre son

praticien à une césarienne de convenance. Cependant, devant cer-

tains arguments (macrosomie fœtale, présentation du siège, gros-

sesse gémellaire, risque de dégâts périnéaux), il revient à chacun

de répondre selon sa conscience médicale.

■

GYNÉCOLOGIE ET SOCIÉTÉ

16

La Lettre du Gynécologue - n° 252 - mai 2000

1

/

3

100%