Favoriser l'amélioration des mécanismes d'apprentissage chez un élève TDA/H : un exemple

32 - © ENTRETIENS DE BICHAT 2010

Entretiens de

Psychomotricité

2010

Université de Versailles

St-Quentin, Assistance

Publique-Hôpitaux de Paris,

Service des Urgences

Médico-chirurgicales,

Favoriser l'amélioration des

mécanismes d'apprentissage

chez un élève TDA/H : un exemple

de collaboration Psychomotricien-

Professeur des Ecoles

F. Puyjarinet*, P. Madramany**

* Psychomotricien, email : f[email protected]

** Professeur des Écoles - Académie de Montpellier

Psychomotricité n

L'élève souffrant d'un Trouble Déficit de l'At-

tention avec ou sans Hyperactivité (TDA/H)

présente une altération plus ou moins impor-

tante des fonctions exécutives indispensables

aux apprentissages, notamment l'attention, la

planification, la flexibilité, ou la mémoire de

travail (Barkley, 1998, 2000, 2005 ; Marquet-

Doléac, Soppelsa, Albaret, 2008 ; Albaret,

2010). Ces dysfonctionnements freinent gran-

dement ses capacités d'adaptation aux exi-

gences scolaires et la mise en place de

stratégies de résolution de problème, contrai-

rement aux enfants sans trouble attentionnel

qui peuvent plus facilement extraire et mani-

puler les informations essentielles en prove-

nance de leur environnement.

Nous proposons dans cet article d'évoquer

les aspects théoriques actuels qui rendent

compte de l'altération des mécanismes d'ap-

prentissage chez l'enfant TDA/H, puis nous

présenterons un exemple de collaboration

entre psychomotricien et professeur des

écoles qui vise à une meilleure généralisation

dans la sphère scolaire des techniques travail-

lées en rééducation psychomotrice.

INTRODUCTION

Les fonctions attentionnelles occupent une

place prépondérante dans les mécanismes

d'apprentissage du jeune enfant, et intervien-

nent dans la plupart des tâches cognitives.

Elles participent en grande partie à son adap-

tation au milieu. Les enfants porteurs d'un

TDA/H montrent, en plus des manifestations

classiques de la triade symptomatique décrite

dans la CIM-10 ou le DSM-IV-TR un ensemble

de déficits neuropsychologiques qui sont sou-

vent regroupés sous le terme de « fonctions

exécutives » (Barkley, 1997), et qui constituent

les troubles internalisés, plus difficiles à mettre

en évidence que les symptômes externalisés

(agitation motrice, non adhésion au traite-

ment, intolérance aux frustrations, etc.) mais

dont l'impact sur les situations d'apprentis-

sages peut être désastreux. Les fonctions exé-

cutives englobent les capacités de pensée

abstraite, de planification, d'initiation et d'exé-

cution de séquences d'action ainsi que le

contrôle et l'arrêt d'un comportement com-

plexe. L'altération des fonctions exécutives est

le plus souvent hétérogène chez un enfant

TDA/H, ce qui justifie une évaluation psycho-

motrice et neuropsychologique fine, en plus

de l'investigation d'éventuelles comorbidités

(Soppelsa, Albaret, & Corraze, 2009 ; Rapport

Collectif INSERM, 2007). C'est dans ce cadre

d'évaluation psychométrique pluridisciplinaire

(neuropsychologue, psychomotricien et ortho-

phoniste notamment, sans négliger le recueil

de questionnaires remplis par les parents et

l'enseignant), que s'inscrit la compréhension

du profil particulier de chaque enfant TDA/H.

Les altérations des fonctions attentionnelles et

exécutives peuvent être différentes selon les

profils d'enfants TDA/H, ce qui signifie que les

prises de décisions thérapeutiques doivent être

adaptées à chaque patient. Le psychomotri-

© ENTRETIENS DE BICHAT 2010 -33

Psychomotricité n

cien a donc le choix entre plusieurs tech-

niques, notamment d'inspiration cognitivo-

comportementale (Douglas, 1972 ; Corraze,

& Albaret, 1996) afin de fournir aux enfants

agités et distraits des méthodes de contrôle

personnalisées et adaptées à leur âge et à leur

pathologie, dans l'optique de lui permettre

d'apprendre à apprendre.

LES DÉFICITS SPÉCIFIQUES EN LIEN

AVEC LES APPRENTISSAGES

Les différents modules attentionnels et exécu-

tifs indispensables aux apprentissages sont

pour plusieurs auteurs directement reliés à

leurs substrats neuro-anatomiques, c'est à dire

qu'ils renvoient à des réseaux cérébraux diffé-

rents (Mirsky, Anthony, Duncan, Ahearn, &

Kellam, 1991 ; Posner, & Fan, 2008 ; Posner,

& Petersen, 1990 ; Van Zomeren, & Brouwer,

1994). Les études et les outils d'évaluation qui

leur sont consacrés sont variés, c'est pourquoi

la compréhension et la mesure des fonctions

attentionnelles et exécutives sont loin d'être

aisées, d'autant que les modèles théoriques

qui tentent de rendre compte des altérations

du TDA/H sont eux-mêmes en perpétuel re-

nouvellement. Nous nous limiterons à définir

quelques dimensions des fonctions attention-

nelles d'un point de vue neuropsychologique,

leurs altérations et leurs manifestations com-

portementales possibles dans le cadre du

TDA/H (selon les principaux modèles théo-

riques actuels), et nous citerons un ou deux

tests standardisés qui permettent de mettre en

évidence quelques-unes de ces altérations (voir

Albaret, 2010 pour une revue plus détaillée).

Le déficit d'attention

L’attention est appréhendée aujourd'hui

comme un concept qui regroupe des sous-

processus imbriqués, et qui s’exerce sur des re-

présentations cognitives, perceptives,

conceptuelles ou motrices. Elle n’est pas, à elle

seule, un mécanisme unique, mais correspond

à un ensemble d’opérations et de capacités

neuropsychologiques en inter-relation (Couil-

let, Leclercq, Moroni, & Azouvi, 2002). Plu-

sieurs types d'attention qui interagissent ont

été identifiés et peuvent être plus ou moins

déficitaires et mis en évidence chez le sujet

TDA/H à l'aide de tests standardisés.

L'attention soutenue est le fait de maintenir sur

la durée et avec efficacité son niveau d'atten-

tion et de vigilance pendant au moins 10 mi-

nutes. Plusieurs épreuves de barrages visent

l'évaluation de l'attention soutenue : le D2

(Brickenkamp, 1967) ou le T2B (Zazzo, 1960).

L'attention sélective, qui est la capacité à main-

tenir l'attention sur une cible malgré des dis-

tracteurs, est évaluée par le test de Stroop

(Albaret & Migliore, 1999). L'attention divisée

consiste à gérer ses ressources attentionnelles

en partageant ou en changeant rapidement la

focalisation de l'attention afin de traiter une si-

tuation de double tâche notamment. L'épreuve

d'attention divisée du TEA-Ch est conçue spé-

cifiquement pour évaluer ce module.

L'attention visuelle est la capacité à établir et

maintenir une attitude performante de traite-

ment visuel des informations. Le subtest At-

tention Visuelle de la NEPSY (Korkman, Kirk &

Kemp, 2003) évalue cette dimension atten-

tionnelle. L'attention auditive est la capacité à

établir et maintenir une attitude d'écoute en

portant intention aux messages sonores. La

NEPSY et la batterie d'évaluation du TEA-Ch

(Manly, Robertson, Anderson, & Mimmo-Smi-

thy, 2004) y consacrent un de leurs subtests.

L'inattention est reconnue comme l'un des

trois piliers du syndrome avec l'impulsivité et

l'agitation motrice. Ses manifestations com-

portementales sont en général rapidement re-

pérées par les enseignants, puisque toute

situation d'apprentissage nécessite un mini-

mum d'attention. L'élève TDA/H est décrit

comme étant « dans la lune », multiplie les

oublis ou les erreurs par manque d'écoute et

d'observation, a le plus grand mal à terminer

un exercice sans se laisser distraire par les ca-

marades ou le bruit des pas de la personne qui

passe dans le couloir, etc. Une des priorités du

psychomotricien sera d'améliorer la qualité du

soliloque par des techniques d'auto-instruc-

tion (Meichenbaum & Goodman, 1969,

1971), en encourageant l'enfant à verbaliser

les stratégies utilisées afin de mieux focaliser

son attention et affiner secondairement ses

capacités de résolution de problème.

34 - © ENTRETIENS DE BICHAT 2010

Psychomotricité n

Le déficit des fonctions exécutives

Il est communément admis que le concept de

fonctions exécutives est un terme « parapluie »

qui englobe un ensemble d'habiletés de haut

niveau nécessaires à la réalisation d'un com-

portement dirigé vers un but, sous la dépen-

dance essentiellement du lobe frontal et de ses

réseaux (Luria, 1966 ; Shallice, 1982 ; Stuss &

Benson, 1986). Barkley (1997) propose un mo-

dèle explicatif des fonctions exécutives chez

l'enfant TDA/H et met l'accent sur la pauvreté

de l'inhibition comportementale. Ce déficit pri-

maire de l'inhibition aurait des répercussions

sur quatre fonctions exécutives : la mémoire de

travail non verbale, l'internalisation du langage

en lien avec la mémoire de travail verbale, l'au-

torégulation des motivations et de l'éveil, la re-

constitution ou capacité à organiser des

éléments d'une façon originale. Ce quadruple

dysfonctionnement va engendrer à son tour

une réduction du contrôle de la motricité qui

va donner au TDA/H sa dimension psychomo-

trice (Corraze, 1999). Les fonctions exécutives,

dans leur aspect global, peuvent être évaluées

à la faveur du Laby 5-12 (Marquet-Doléac,

Soppelsa & Albaret, 2010).

Depuis le modèle proposé par Barkley, d'au-

tres auteurs ont avancé des modèles explica-

tifs qui tentent également de rendre compte

des conséquences comportementales et des

anomalies du sujet TDA/H.

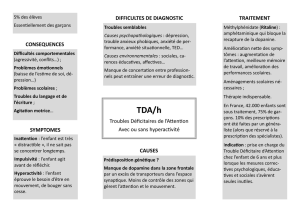

L'aversion du délai (ou incapacité à attendre)

serait, d'après Sonuga-Barke (2003), le socle

des manifestations observées chez l'enfant

TDA/H (Figure 1) et entretiendrait des liens

étroits avec les mécanismes de renforcements

et de récompenses de l'environnement (fami-

lial, éducatif). Le rôle de l'enseignant auprès

de l'enfant TDA/H apparaît ici comme essen-

tiel pour permettre à l'élève d'apprendre à at-

tendre en utilisant par exemple le retrait

d'attention, ou en utilisant avec finesse les

mécanismes bien connus d'extinction des

comportements inadaptés que sont les renfor-

cements (Corraze, 1999).

Sonuga-Barke (2003) propose un modèle à

deux voies, regroupant les deux modèles pré-

cédents (déficit des fonctions exécutives et

aversion du délai).

Figure 1 - Modèle de l’aversion du délai (So-

nuga-Barke, 2003).

La mémoire de travail réduite

Il semblerait que la mémoire de travail soit un

facteur commun à l’ensemble des fonctions

exécutives. La mémoire de travail permet non

seulement le maintien et la manipulation des

informations pertinentes pendant la tâche en

cours (cognitive ou motrice), mais aussi le

maintien des buts et des étapes de la planifi-

cation. Le modèle de Baddeley reste un des

plus aboutis à ce jour (Baddeley & Hitch,

1974 ; Baddeley 1986). Celui-ci postule que

deux systèmes « esclaves », la boucle phono-

logique et le calepin visuo-spatial, sont contrô-

lés par un administrateur central qui

coordonne l'ensemble. La mémoire de travail

est indispensable à la réalisation de tâches

complexes. Plusieurs auteurs (Kuntsi, Ooster-

laan, & Stevenson, 2001 ; Hinson, Jameson, &

Whitney, 2003) ont mis en lumière un déficit

de la mémoire de travail non verbale chez des

sujets TDA/H. La déficience en mémoire de

travail pourrait expliquer que ces enfants

soient davantage influencés par les évène-

ments ayant des conséquences immédiates

que par des événements dont les retombées

sont plus distantes dans le temps. Leur

conduite pourrait être caractérisée comme

une façon de vivre dans « l'ici et maintenant ».

Cela les amènerait à prendre le premier choix

sans considérer minutieusement chaque alter-

native possible.

L'épreuve des blocs de Corsi (De Agostini, Kre-

min, Curt, & Dellatolas, 1996) mesure l'empan

de la mémoire de travail visuo-spatiale. La mé-

moire de travail verbale, elle, sera évaluée par

les épreuves du WISC-IV (Wechsler, 2005) re-

groupées dans l'indice Mémoire de Travail.

L'élève TDA/H présente des lacunes lorsqu'il

s'agit de conserver en mémoire suffisamment

© ENTRETIENS DE BICHAT 2010 -35

Psychomotricité n

longtemps des informations en provenance de

l'environnement. Il peut oublier les consignes

de l'exercice qui ont été lues il y a à peine

quelques secondes, il ne tient plus compte des

recommandations orales de l'enseignant au

bout de quelques instants, oublie en classe le

matériel pour les devoirs du lendemain, etc.

L'insuffisance des capacités de

planification

La planification est une activité cognitive qui

consiste à élaborer et coordonner une sé-

quence d'actions visant l'atteinte d'un but.

Cela implique également de savoir modifier les

stratégies pour aboutir au même résultat et

éviter ainsi les persévérations infructueuses.

Ainsi, pour planifier efficacement, il est néces-

saire d’avoir une représentation adéquate de

la situation et du but à atteindre, d’élaborer un

ensemble de stratégies appropriées à la situa-

tion et au but visé, et de superviser l’exécution

du plan afin de s’assurer que les actions stra-

tégiques choisies contribuent effectivement à

l’atteinte du but (Haith, 1997 ; Scholnick &

Friedman, 1987). De nombreux travaux ont

démontré que des déficits dans la capacité de

planification et d’organisation de l’activité cog-

nitive sous-tendent très souvent les difficultés

d’apprentissage, et que ces déficits sont aussi

associés au trouble déficitaire de l’attention.

Le test de la Tour de Londres (Mc Carthy &

Shallice, 1982), et l'épreuve de la Tour de la

NEPSY (avec une sensibilité moindre) évaluent

spécifiquement les capacités de planification.

L'élève TDA/H a en général beaucoup de dif-

ficultés à planifier ses actes. Il peut se perdre

dans un exercice qui requiert des capacités de

résolution de problème, peut avoir du mal à

s'organiser et à organiser son matériel, à pré-

voir les conséquences de ses actes, à faire le

lien entre les connaissances nouvelles et celles

qui sont plus anciennes, à évaluer en temps

réel la pertinence des actions à privilégier pour

résoudre une situation-problème. Il présente

en résumé des lacunes lorsqu'il faut établir la

priorité des informations importantes à traiter

de façon séquentielle en fonction des dé-

marches futures à mener.

Le déficit de flexibilité/fluence

La flexibilité ou fluence est la capacité à passer

rapidement et d'une manière fluide d'une

tâche à une autre, ou d'une réponse compor-

tementale à une autre, en fonction des exi-

gences de l'environnement.

L'épreuve de Fluidité de Dessins de la NEPSY

pour la fluence figurale, et le test du classe-

ment des cartes du Wisconsin (Heaton, Che-

lune, Talley, Kay, & Curtiss, 2002) pour la

flexibilité cognitive évaluent cette dimension

des fonctions exécutives.

L'élève TDA/H présente la plupart du temps

une flexibilité réduite. Il réitère souvent plu-

sieurs fois d'affilée ses mauvais choix (persé-

vérations), et peut notamment avoir des

difficultés à passer d'une stratégie de résolu-

tion de problème infructueuse à une plus ef-

ficace.

Le déficit d'inhibition et l'insuffisance

du délai de la réponse

L'inhibition permet l'arrêt d'une réponse en

cours, et le remplacement d'une réponse auto-

matisée par une réponse contraire ou inverse.

Le test d'Appariement d'Images évalue les ca-

pacités d'inhibition cognitive (Marquet-Do-

léac, Albaret, & Bénesteau, 1999), alors que

l'épreuve de la Statue de la NEPSY donnera

des indications sur les capacités d'inhibition

motrice de l'enfant.

Le sujet TDA/H ne peut se ménager un temps

de réflexion entre la présentation d’un stimu-

lus et la réponse qu’il fournira afin qu’elle soit

de la meilleure qualité possible en tenant

compte des alternatives existantes. Il présente

un déficit dans la gestion des distracteurs ex-

ternes à la tâche. Cela se traduit par exemple

sur le plan comportemental par des difficultés

à attendre son tour lorsque l'enseignante in-

terroge d'autres camarades de classe à l'oral.

L'enfant TDA/H coupe souvent la parole et in-

terrompt les autres en se montrant très impa-

tient, donne des réponses automatiques (et le

plus souvent erronées) parfois même avant la

fin de la question posée.

Les déficits relatifs au sens subjectif du

temps

De nombreuses études ont mis en lumière un

cumul d'incapacités en lien avec la perception

36 - © ENTRETIENS DE BICHAT 2010

Psychomotricité n

subjective du temps chez l'enfant TDA/H, elle-

même en étroite relation avec la mémoire de

travail (Bronowski, 1977 ; Fuster, 1989). Il en

résulte notamment des difficultés à percevoir

le rapport de cause à effet entre ses actes et

ses conséquences futures : plus la consé-

quence (positive ou négative) d'un événement

est différée loin dans le temps, moins l'enfant

TDA/H fait le lien entre les deux. Cela explique

en grande partie la forte nécessité de les ren-

forcer positivement ou négativement immédia-

tement après l'apparition d'un comportement

adapté ou non.

L'estimation des durées prospectives et rétros-

pectives est perturbée chez le sujet TDA/H qui

trouve que le temps passe plus lentement

qu'en réalité et présente une grande prédis-

position à l'ennui si la nouveauté n'intervient

pas régulièrement dans les situations d'ap-

prentissage. L'agitation motrice dans le TDA/H

serait d'après certains modèles théoriques la

conséquence de ce type de déficits temporels.

Les anomalies du circuit de la

motivation

Les comportements adaptés des enfants

TDA/H dépendront des renforcements immé-

diats puisque les renforcements différés ne

sont pas pour eux une source motivationnelle

efficace, comme l'ont évoqué certains auteurs

(Sonuga-Barke, 2002) qui considèrent que les

manifestations comportementales observées

chez certains enfants TDA/H dans des tâches

de délai de gratification sont à mettre en rela-

tion avec une perturbation des processus mo-

tivationnels.

Les difficultés d'accès à la

métacognition

L'utilisation efficace de stratégies d'apprentis-

sage demande une prise de conscience de son

propre fonctionnement cognitif de la part de

l'élève (Dignath, Büttner, & Langfeldt, 2008).

Cette prise de conscience est aussi appelée

métacognition, ou métaconnaissance (Flavell,

& Wellman, 1977) et joue un rôle important

dans le processus d'apprentissage. La métaco-

gnition est étroitement liée aux capacités de

planification et de contrôle. L'élève TDA/H, lui,

ne se rend souvent pas compte de l'inefficacité

de sa démarche et persiste dans une manière

de procéder infructueuse, sans chercher à mo-

difier les stratégies de résolution de problème

inefficaces, ou à généraliser les stratégies per-

tinentes à d'autres contextes d'apprentissages.

L'élève TDA/H présente donc un déficit de la

prise de conscience de ses propres activités

stratégiques et de leurs effets.

Des stratégies de résolution de

problème inefficaces

Pour D’Zurilla et Goldfried (1971), la résolution

de problèmes est un processus comportemen-

tal qui rend valable une variété de réponses

potentielles pour faire face à la problématique

d’une situation, et qui augmente les probabi-

lités de sélection de la réponse la plus efficace

parmi ces différentes alternatives. Chez l'en-

fant TDA/H, ces stratégies sont déficitaires.

L'analyse des informations dont il dispose est

insuffisante, tout comme la mémoire de travail

qui permet de maintenir les sous-objectifs

fixés avant d'arriver au résultat final. Enfin, la

dernière étape de la résolution de problème,

à savoir la vérification, est souvent abrégée ou

absente chez le sujet TDA/H, ce qui entraîne

une indifférence aux résultats des actions (in-

suffisance du rétrocontrôle).

L'ÉLÈVE TDA/H ET L'ENSEIGNANT

Généralités

Il est aujourd'hui admis qu'environ 5,5 % des

enfants présenteraient un TDA/H, soit 1 en-

fant en moyenne par classe. Les professeurs

des écoles connaissent donc bien ces enfants

qui ne semblent pas écouter, qui se distraient

au moindre bruit, qui sont incapables de se

concentrer suffisamment longtemps, qui

s'agitent et parlent exagérément (TDA/H de

type hyperactif ou mixte), ou qui sont calmes,

mais « dans leur monde », « physiquement

présents mais ailleurs dans leur tête » (TDA/H

à dominance inattention). C'est d'ailleurs sou-

vent le milieu scolaire qui alerte les familles

face aux comportements de l'élève, ou face à

la gestion des situations d'apprentissage qui

se révèle souvent mystérieuse (« il ne travaille

que lorsqu'il veut », ou encore « il est doué,

mais très immature ! »).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%