L S6 instant 14-Richelieu 12p.

A

Ar

rm

ma

an

nd

d-

-J

Je

ea

an

n

d

du

u

P

Pl

le

es

ss

si

is

s,

,

c

ca

ar

rd

di

in

na

al

l

d

de

e

R

Ri

ic

ch

he

el

li

ie

eu

u

Biographie en résumé

"Richelieu (Armand du Plessis, cardinal, duc de), célèbre ministre de Louis XIII, né à Paris en 1585,

était d’une maison noble du Poitou, originaire du bourg de Richelieu, et avait pour père François du Plessis,

capitaine des gardes de Henri IV. Il fut d’abord destiné aux armes, puis reçut les ordres et fut sacré en 1607

évêque de Luçon, n’ayant que 22 ans.

Député aux États généraux de 1614 par le clergé de Poitou, il s’y fit remarquer, sut plaire au maréchal

d’Ancre, qui disposait de tout, et à Marie de Médicis, alors régente, fut nommé aumônier de cette princesse

(1615), puis secrétaire d’État pour l’intérieur et la guerre (1616). Il suivit en 1617 à Blois la reine mère, alors en

disgrâce, mais sans se brouiller avec Louis XIII : chargé de négocier un accommodement entre la mère et le fils,

il réussit dans cette mission délicate et fit conclure les traités d’Angoulême (1620) et d’Angers (1621) : le

chapeau de cardinal lui fut donné en récompense (1622). Il entra en 1623 au conseil par la protection de la reine

et presque malgré Louis XIII, qui avait de la répugnance pour sa personne, et il y montra une telle supériorité

qu’il fut bientôt nommé premier ministre. Arrivé au souverain pouvoir, il forma trois grandes entreprises qu’il ne

perdit jamais de vue : détruire la puissance politique du protestantisme en France, abattre l’orgueil et l’esprit

factieux de la noblesse, et abaisser la maison d’Autriche.

Dirigeant d’abord ses efforts contre les protestants, il leur reprit, en 1626, l’île de Ré, leur enleva, en

1628, leur dernier boulevard, La Rochelle, en fermant le port par un môle gigantesque, et anéantit leur puissance

par la paix d’Alais et l’édit de Nîmes (1629), qui leur enlevaient leurs privilèges politiques.

Dans le même temps, il replaçait sous la domination de la Suisse la Valteline, que l’Espagne lui

disputait (1626), assurait au duc de Nevers le duché de Mantoue et le Montferrat en forçant le Pas de Suze

(1629), s’emparait des États du duc de Savoie (1630), et se préparait à combattre l’Autriche. Prenant part dans ce

but à la guerre de Trente ans, il ne craignit pas de soutenir le parti protestant en Allemagne, s’unit à Gustave-

Adolphe, roi de Suède, qui était à la tête de ce parti (1630), seconda ce prince de tout son pouvoir dans ses

efforts contre l’Autriche, et, après sa mort (1632), solda les troupes de Bernard de Weimar, qui l’avait remplacé;

puis, combattant ouvertement l’Autriche (1634-41), il attaque cette maison dans toutes ses possessions à la fois,

dirigea des armées en Alsace, dans les Pays-Bas, en Italie, en Catalogne, obtint partout des succès et prépara la

prépondérance de la France qu’assurèrent après sa mort les traités de Westphalie (1648) et des Pyrénées (1659).

Ce qui coûta le plus de peine à Richelieu, ce furent ses luttes contre les grands : il eut à déjouer mille

cabales, et compta parmi ses principaux adversaires la reine mère, Marie de Médicis, devenue jalouse de

l’ascendant qu’il exerçait sur le roi, la reine régnante, Anne d’Autriche, le frère du roi, Gaston d’Orléans, le duc

de Bouillon, le comte de Soissons et tous les favoris de Louis XIII. Un jour, tous ses ennemis conjurés avaient

déterminé le faible roi à l’éloigner; mais, averti à temps, il va le trouver à Versailles, reprend tout son pouvoir et

fait subir à ses ennemis le sort qu’ils lui destinaient : à la suite de cette journée (11 novembre 1630), qui fut

appelée la Journée des dupes, le garde des sceaux Marillac fut exilé; son frère, le maréchal de Marillac,

condamné à mort comme coupable de péculat, le maréchal de Bassompierre envoyé à la Bastille. Ne pouvant

réussir auprès du roi, les grands cherchèrent un appui chez l’étranger, et excitèrent plusieurs révoltes : toujours

instruits à temps de leurs complots, Richelieu sut les faire échouer. Il exila la reine mère à Bruxelles (1631),

réduisit à la soumission Gaston d’Orléans, qui avait pris les armes, vainquit à Castelnaudary le duc de

Montmorency, qui avait trempé dans la révolte du prince, le fit condamner à mort et exécuter à Toulouse (1632);

livra quelques années après au comte de Soissons et au duc de Bouillon, ligués avec l’Autriche, une bataille où le

comte trouva la mort (bataille de la Marfée, 1641), fit trancher la tête à Cinq-Mars, favori de Louis XIII, qui

traitait avec l’Espagne, et n’épargna pas même le jeune De Thou, coupable de n’avoir pas révélé le complot

(1642).

Richelieu

2

Richelieu mourut peu de temps après cette dernière exécution, le 4 décembre 1642. Il n’avait pu

terminer les guerres qu’il avait entreprises, mais il avait déjà assuré partout le succès des armes françaises. Ce

ministre est incontestablement le plus grand qui ait gouverné la France; il eut de grandes vues et en poursuivit

l’exécution avec une persévérance, une fermeté inébranlables, mais on l’accuse de s’être montré implacable et

d’avoir quelquefois exercé des vengeances personnelles sous le prétexte des intérêts de l’État.

Il s’occupa de l’administration intérieure aussi bien que de la direction politique; rétablit l’ordre dans

les finances, réforma la législation, créa une marine, donna une grande extension aux établissements coloniaux,

fit occuper le Canada, les Petites-Antilles, Saint-Domingue, la Guyane, le Sénégal, etc.; en outre, il favorisa les

lettres et créa l’Académie française (1635). Il est fâcheux qu’il ait voulu lui-même être auteur (il ne fit que des

pièces médiocres, Mirame, tragi-comédie, La Grande pastorale), et qu’il se soit montré jaloux du grand

Corneille après avoir commencé parle protéger. On lui doit plusieurs établissements utiles : il construisit le

collège du Plessis (attenant à celui de Louis le Grand), répara la Sorbonne et en rebâtit l’église (où l’on voit

encore aujourd’hui son mausolée), agrandit la Bibliothèque et l’imprimerie royale, fonda le Jardin du Roi.

Richelieu s’était fait construire au centre de Paris un palais magnifique qu’on nommait le Palais-Cardinal

(aujourd’hui Palais-Royal); il le légua à Louis XIII. Il a laissé, outre quelques écrits théologiques, des mémoires

fort curieux, publiés d’abord en partie sous les titres de : Histoire de la Mère et du Fils; puis d’une manière plus

complète, dans les Mémoires relatifs à l’histoire de France, de Petitot, 1823; un Testament politique, dont la

meilleure édition est due à Foncemagne, 1764, et qui renferme de précieuses leçons de politique : cette pièce,

longtemps contestée, est aujourd’hui reconnue authentique. On lui attribue à tort le Journal du M. le cardinal de

Richelieu durant le grand orage de la cour (1630 et 31), Amsterdam, 1664, écrit indigne de lui. M. Avenel a

publié ses Lettres, instructions et papiers d’État, 1853-1863 (dans les Documents inédits de l’histoire de

France)."

Marie-Nicolas Bouillet, Dictionnaire universel d'histoire et de géographie. Ouvrage revu et continué

par Alexis Chassang. Paris, Hachette, 1878, p. 1608-1609

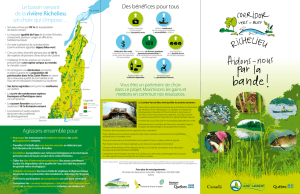

Le cardinal de Richelieu

Peinture de Phillippe de Champaigne

Source: Prints and Photographs Division,

Bibliothèque du Congrès américain

Reproduction number: LC-USZ62-100477

(domaine public)

Vie et œuvre

"Armand-Jean du Plessis, cardinal, duc de

Richelieu, né à Paris le 9 septembre 1585, mort à

Paris le 4 décembre 1642.

Troisième fils de François du Plessis et de Suzanne de La Porte, il avait cinq ans à la mort de son père.

Il vécut d’abord à Richelieu et reçut les leçons de Hardy Guillot, prieur de Saint-Florent de Saumur. Son oncle

Amador de La Porte le fit venir à Paris et entrer au collège de Navarre. Son frère Alphonse devant être d’Église,

on destinait Armand à être d’épée, comme leur frère aîné Henri. Au sortir du collège, il entra, sous le nom de

marquis du Chillou, à l’Académie de Pluvinel, où il reçut l’éducation d’un gentilhomme. Mais la détermination

prise par Alphonse de se faire chartreux menaçait de faire sortir l’évêché de Luçon de la maison de Richelieu.

Armand quitta alors l’Académie pour rentrer à l’Université (vers 1602 ou 1603) et se mettre surtout à l’étude de

la théologie; il prit sa nouvelle carrière très au sérieux, et se proposa comme modèle le cardinal Duperron ; son

rêve à cette époque était de devenir grand orateur et grand controversiste. Protégé auprès du roi par son frère

Henri, l’un des dix-sept seigneurs, il fut nommé (c.-à.-d. désigné par le roi) évêque de Luçon en 1606, cinq ans

avant l’âge canonique. Duperron, alors à Rome, fut chargé par le roi de solliciter les bulles de dispense. Comme

elles tardaient à venir, le jeune prélat, impatient, alla lui-même trouver Paul V; il est faux qu’il ait à cette

occasion falsifié son acte de baptême; le pape l’ordonna avant l’âge, en considération de son mérite, à Pâques

1607. Il soutint ensuite avec éclat ses thèses en Sorbonne, et prêcha devant la cour. Mais il tenait à résider, et dès

1608, en plein hiver, dans un carrosse prêté par un ami, il partait pour son évêché, « le plus vilain de France, le

plus crotté et le plus désagréable ». Pauvre, aimant le luxe et le paraître, il fut obligé de vivre petitement, de se

meubler d’occasion, et dut attendre jusqu’en 1614 pour avoir de la vaisselle plate : « Je suis gueux, écrivait-il, de

façon que je ne puis faire l’opulent. » Il gouvernait de près son diocèse, entrait dans le détail, choisissait ses

curés au concours, tentait de créer un séminaire, terminait par une transaction le procès de sa famille avec le

Richelieu

3

chapitre, réparait l’église cathédrale, prêchait les protestants, mais les traitait avec tolérance. Il se croyait déjà

promis à de plus hautes destinées, comme le prouve le Mémoire d’A. du Plessis de Richelieu, évêque de Luçon,

écrit de sa main l’année 1607 ou 1610, alors qu’il méditait de paraître à la cour. S’il n’avait qu’à moitié réussi

comme orateur sacré, on pressentait dès lors en lui un homme d’État. Sa réputation était si grande que Duperron

disait « qu’il ne le fallait point mettre entre les jeunes prélats, que les plus vieux devaient lui céder ». Il échoua

cependant dans sa tentative pour se faire députer par la province de Bordeaux à l’assemblée du clergé.

I. La conquête du pouvoir

À la mort de Henri IV, il crut son heure venue, fit du zèle, s’agita beaucoup, et prématurément. Il

adressa au jeune roi et à la reine mère des protestations de fidélité tellement excessives que son frère et son beau-

frère Pontcourlay ne les remirent pas à leurs destinataires. Il parti en hâte pour Paris, mais ne retira rien de son

séjour : « C’est grand’pitié, disait-il, que de pauvre noblesse. » Dès lors il résida peu à Luçon, où il souffrait des

fièvres paludéennes et où il avait des difficultés avec son chapitre et ses grands vicaires ; il habitait aux Roches

ou au prieuré de Coussay. Tout dévoué au parti de la reine, il revint à Paris en 1613 pour voir Concini.

Son rôle politique commence avec les États de 1614, où il est député du clergé pour les diocèses de

Poitiers, Luçon et Maillezais. Après avoir joué un rôle important dans les négociations et les querelles entre les

trois ordres, il fut désigné par Marie de Médicis pour présenter le cahier de son ordre à la séance de clôture (23

février 1615) : il exprima, en un langage brillant et habile, les idées de la majorité du clergé, et ne ménagea pas

les flatteries à la reine. Ses amis, les Bouthillier, le mirent en relation avec les favoris de Concini, Mangot,

Bullion, Barbin ; ce dernier le présenta à Léonore Galigaï et à Marie. Avant le voyage de Bayonne, on décida sa

nomination comme aumônier de la future reine Anne d’Autriche. Conseiller d’État, il eut, avant le titre, les

fonctions de secrétaire des commandements de la reine mère ; peut-être sut-il même gagner sinon le cœur, du

moins les sens de la Florentine.

À la chute de Sillery (1616), il quitte Coussay pour venir à Paris surveiller les événements. Il assiste à la

dislocation du ministère légué par Henri IV à son fils (Jeannin et Villeroy), à l’avènement des hommes

nouveaux. Chargé d’amadouer Condé, il agit sur lui par ses amis les du Tremblay (le père Joseph), l’attire à Paris

où il est arrêté et embastillé le 1er septembre. Richelieu allait partir en Espagne comme ambassadeur

extraordinaire lorsque le chancelier du Vair dut céder les sceaux à Mangot; le secrétariat d’État, devenu vacant,

fut donné à M. de Luçon (fin novembre). Il venait de perdre sa mère (14 novembre).

Ministre cinq mois, il fut chargé de la guerre et des affaires étrangères. Enfin il touchait au pouvoir. On

le croyait Espagnol, les huguenots et les politiques se méfiaient. En réalité, tout forcé qu’il était de ménager la

faction Concini, il avait dès lors une politique, de la décision, de l’énergie. Il montre une réelle rigueur contre les

seigneurs rebelles, Nevers et Bouillon. Il envoie La Tour en Angleterre, La Nouve en Hollande, Schomberg en

Allemagne avec mission d’expliquer à nos alliés les changements qui se sont produits à Paris, « dissiper les

factions qu’on y pourrait faire au préjudice de la France, y porter le nom du roi le plus avant que faire se pourra,

et y établir puissamment son autorité ». Ce ton n’était plus, depuis Henri IV, celui de la France. « C’est une pure

calomnie, ajoutait-il, de dire que nous soyons tellement Romains ou Espagnols… Autres sont les intérêts d’État

qui lient les princes, et autres les intérêts du salut de nos âmes… » Il aurait voulu réunir une conférence à Paris

pour régler les affaires de Savoie (contre l’Espagne) et de Venise (contre Ferdinand de Styrie), rendre à la France

sa situation d’antagoniste de la maison d’Autriche. Mais cette fois encore, comme en 1610, Richelieu avait été

entraîné trop tôt et trop loin par sa pétulance; il n’était pas encore assez fort pour jouer ce rôle. Les vieux

diplomates trouvèrent bien outrecuidant ce prêtre de trente ans qui leur écrivait : « Ils peuvent croire que

j’embrasserai toutes les occurrences qui se présenteront…; de leur part, ils me feront plaisir de me les donner.

Mais ils se peuvent assurer que je n’aurai point besoin d’avis en celles que je verrai moi-même. » - Luçon était,

quoiqu’il en eût, de la coterie de la reine : il fut entraîné dans la chute des Concini; le roi le chassa du Louvre.

Il résolut de laisser passer l’orage. Confiné dans son évêché, dans son prieuré de Coussay, il écrivait

contre les huguenots de Charenton : l’homme d’État redevenait prêtre. Luynes, qui connaissait sa valeur, le

trouva trop près de Marie et de la petite cour de Blois, et l’exila à Avignon. Richelieu, pour désarmer ses

ennemis, redoubla de théologie et employa ses loisirs à composer un catéchisme (1618). Quand les choses se

gâtèrent par la fuite de Marie à Angoulême, Luynes fut trop heureux de faire appel à l’expérience de Richelieu, à

son esprit politique, à son influence sur la reine mère; il voulut le placer à côté d’elle à la fois comme conseiller

et comme surveillant. Arrêté un instant par un agent trop zélé, il rejoignit Marie et obtint pour elle le

gouvernement de l’Anjou (1610). Il désirait vivement la réconciliation de la mère et du fils qui était conforme à

son intérêt; il négocia les entrevues, déconseilla la rébellion, il n’y entra qu’à l’heure où il ne pouvait s’en

dispenser sans abandonner la reine, et se trouva en mesure de faire la paix après « la drôlerie » des Ponts-de-Cé

(1620). Il avait, à Angers, perdu son frère le marquis, tué en duel par Thémines (8 juillet 1619). Son oncle lui

restait.

Richelieu

4

Mais déjà Luçon n’avait plus besoin d’appui. Dans la retraite, puis dans l’action, il s’était révélé un

homme supérieur, avec qui tous devaient compter. Luynes envoyait à Rome pour lui obtenir le chapeau, et lui

offrait, pour sa nièce Pontcourlay, son propre neveu Combalet : Richelieu, pour se rapprocher du tout-puissant

favori, rompit un mariage à moitié fait. Presque ouvertement on le désignait, dès 1621, comme le ministre à

venir : le P. Arnoux, confesseur de Luynes et du roi, fut même disgracié pour l’avoir dit trop haut. Le P. Joseph

faisait répéter partout que Richelieu était l’homme nécessaire. On se disputait déjà sa faveur future. « Protégé,

favori des dévots », dit Fagniez (Le Père Joseph et Richelieu), il avait ce privilège (grâce à son ministère de

1616) de grouper en même temps autour de lui les politiques, les gallicans, les ennemis des jésuites et de

l’Espagne, ceux qui s’appelaient eux-mêmes les bons Français.

La mort de Luynes (15 décembre 1621) lui ouvrait le chemin du pouvoir. Mais il fallut encore deux ans

pour triompher des préventions que le roi avait gardées contre le protégé de Concini, cardinal dès 1622. Après

l’avènement de La Vieuville, on lui offrit les affaires étrangères; il eut la force de recevoir ces offres, qu’il

brûlait d’accepter, avec une ostentation de modestie, mêlant habilement ses talents et sa mauvaise santé, sa

connaissance de l’Europe et son peu de goût pour les affaires, proposant de donner des conseils sans exercer le

pouvoir. Il feignit de n’accepter que par obéissance (19 avril 1624) : à peine assis au conseil, il parla en maître,

fit au roi un crayon de la France et de l’Europe, organisa une véritable campagne de presse pour s’ouvrir les

avenues du pouvoir, se débarrassa de La Vieuville au bout de quatre mois et devint premier ministre, seul

ministre en réalité. Il le restera jusqu’à sa mort, pendant dix-huit ans.

C’est se faire de ces dix-huit années une idée très fausse que de croire que Richelieu, de 1624 à 1642,

n’a pas changé et qu’il eut dès le début, suivant le mot de Mignet, « les intentions de toutes les choses qu’il fit ».

Après coup, dans ses Mémoires, le cardinal a mis une belle et dramatique unité dans sa vie. En fait, il a été un

homme d’État, singulièrement souple et avisé, aux prises avec les difficultés grandes ou mesquines de tous les

jours, cherchant à tirer le meilleur parti des incidents et des accidents. Il est impossible de comprendre sa

politique intérieure si l’on fait abstraction des mouvements de l’Europe, les fluctuations de sa politique

européenne si l’on oublie les grands et les huguenots, ses errements financiers si l’on ne songe à la guerre. Il

faudrait étudier son « règne », comme nous avons étudié sa patiente ascension, chronologiquement. Pour la clarté

et la brièveté de l’exposition, nous serons obligés d’étudier successivement en lui le ministre d’État, le chef de la

coalition européenne contre la maison d’Autriche, l’homme.

II. Richelieu ministre

Une France forte sous un roi puissant, telle est sa conception de l’État. Pour support à cette conception

grandiose, il avait sous la main un homme faible, d’intelligence médiocre, mais qui avait au moins une vertu de

roi : le sens de l’honneur, de la grandeur de l’État. On a bâti force romans sur la nature des rapports entre Louis

XIII et son ministre; les uns ont vu en Louis un simple jouet aux mains du cardinal, les autres ont cru que

Richelieu devait chaque jour lutter désespérément pour conserver le pouvoir. En réalité, Richelieu était obligé de

ménager la fierté de Louis XIII, le cardinal n’était pas roi; au fond, Louis n’aimait pas cet homme d’Église aux

mœurs peu sévères, arrivé au pouvoir par une intrigue florentine, et qui s’y maintenait en frappant ses anciens

amis; il se laissa, à deux reprises, arracher la promesse de s’en séparer et ne pleura pas à sa mort; mais il le

sentait nécessaire à la France, et il lui sacrifia mère, femme, frère et favoris. On voit admirablement la nature du

lien qui attachait Louis XIII à son ministre dans le récit que Saint-Simon (d’après les souvenirs de son père) nous

a laissé de la Journée des Dupes (9 novembre 1630). Entre ses devoirs de fils et ses devoirs de roi très-chrétien,

Louis n’hésita que quelques heures. Pour raffermir de temps en temps son autorité ébranlée, Richelieu n’avait,

par un stratagème singulièrement hardi, qu’à se déclarer fatigué, à menacer le roi de sa retraite.

Les ordres

Noblesse. Autour du roi, les nobles. – On a vu dans Richelieu un ennemi de la noblesse. Idée ridicule,

puisqu’il était noble lui-même, très fier de sa gentilhommerie, élevé pour les armes, et toute sa vie plus homme

d’épée que d’Église. S’il poursuit le duel avec tant de rigueur, c’est que le duel, surtout tel qu’on le pratiquait

alors, amènerait rapidement la disparition de la noblesse et priverait le roi de ses meilleurs soldats. La douleur

qu’il a ressentie à la mort de son beau-frère s’ajoute aux raisons d’État. L’ancien marquis de Chillou ne peut

s’empêcher d’admirer les duellistes, mais le cardinal-ministre les châtie impitoyablement, du moins quand

l’éclat, l’effronterie même de leur faute ne permet plus la pitié (Montmorency-Boutteville et des Chapelles,

1627). S’il réussit à réduire les duels, il n’arriva d’ailleurs pas à les supprimer.

Il veut une noblesse, mais non pas celle qui a fait la Ligue, les soulèvements de la Régence, la guerre

des Ponts-de-Cé, et qui fera la Fronde; noblesse turbulente et incapable, avide d’argent et de places, toujours

prête à s’allier à l’étranger pour s’avantager dans le royaume. Il veut une noblesse sans châteaux, sans guerres

civiles, sans influence politique. Il la veut active, et lui réserve « la plus grande partie des charges militaires, des

Richelieu

5

évêchés et des bénéfices » (Fagniez). Il la veut riche, et cherche à la pousser vers les entreprises commerciales et

coloniales, décide que le haut commerce ne déroge pas. Il se heurte, malgré sa puissance, aux préjugés

nobiliaires. Il veut raser les places inutiles, « ôter toutes les garnisons particulières des places, augmenter les

troupes que le roi avait sur pied, et tour à tour en envoyer dans les places et châteaux particuliers, en les

changeant de temps en temps, ce qui ferait que, bien que les gouvernements fussent à des grands, ils le seront

plus de nom que d’effet. » Il veut annihiler les pouvoirs de ces gouverneurs qui, ayant vendu leur soumission à

Henri IV, sont rois en leur province, tel roi d’Austrasie, tel autre roi des Alpes ou du Languedoc.

À cette politique, la noblesse répond par des révoltes et des complots. Dès 1626, les courtisans,

mécontents de ne plus pouvoir piller le trésor à leur gré, trouvent un chef en la personne de Monsieur, frère du

roi (Gaston d’Orléans) et (Louis XIII étant malade et sans enfants) roi de demain. Chalais, Ornano, Mme de

Chevreuse, les Vendôme, même la jeune reine entrent dans un complot pour détrôner le roi, marier la reine à son

beau-frère, assassiner le cardinal. En 1630, à Lyon, d’accord avec l’Espagne, les deux reines et Gaston arrachent

au roi moribond la promesse qu’il renverra Richelieu après la paix. Il triomphe à la Journée des Dupes, mais

Marie de Médicis intrigue à Bruxelles, Gaston à Nancy. L’invasion de la Lorraine, les condamnations à la prison

(le chancelier de Marillac), à l’exil, à la mort (le maréchal de Marillac, par contumace Mme du Fargis, etc.)

n’arrêtent pas les complots. Celui de 1632 s’achève en soulèvement provincial : c’est une véritable armée que

l’armée royale rencontre à Castelnaudary (1er septembre). Montmorency décapité, la Lorraine de nouveau

envahie, la leçon ne suffit pas. Richelieu, malade, faillit être trahi par ses créatures mêmes, comme le chancelier

Châteauneuf. Il se releva terrible, fit casser le mariage secret de Monsieur avec la sœur du duc de Lorraine,

envoya le roi prendre Nancy. Il gagna le favori de Monsieur, Puylaurens, et relégua Gaston à Blois.

Nouveau complot, en 1640, devant l’ennemi, pour tuer Richelieu au siège d’Arras. En 1641, la reine

mère et Bouillon poussent en avant un prince du sang, le comte de Soissons. À la cour, Cinq-Mars, que le

cardinal lui-même a placé auprès du roi, trame la plus folle, mais la plus dangereuse des conspirations avec

Monsieur, Bouillon, tous les mécontents et l’Espagne. Mourant, ministre d’un roi mourant, Richelieu fait

décapiter Cinq-Mars et de Thou à Lyon (12 septembre 1642). Il n’eut pas trois mois entiers de répit entre la

répression du dernier complot des nobles et la mort. – Tous ces complots, il importe de le rappeler, ont eu lieu

avec le concours de l’étranger, de l’Espagnol, à l’heure où la France était engagée dans une lutte à mort contre la

maison d’Autriche; les conjurés traitaient avec Madrid, renonçaient à nos conquêtes, acceptaient, comme au

temps de la Ligue, le démembrement de la patrie. La noblesse française se montrait, une fois de plus, incapable

d’avoir une politique nationale.

Clergé. Cardinal de l’Église romaine, on pourrait croire que Richelieu fut avant tout un prêtre, dévoué

aux intérêts du Saint-Siège. – En réalité, il se sert de son titre de prince de l’Église pour être le chef du clergé de

France, il le veut très français, très dévoué au roi. Il le recrute surtout dans la noblesse, dont il est lui-même, afin

de lui donner plus d’autorité. Il exige que les évêques résident (il avait donné l’exemple à Luçon), visitent,

examinent, réforment. Il ne déteste pas les évêques guerriers (Sourdis, évêque de Maillezais, le cardinal La

Valette), qui remplacent la soutane par la cuirasse: lui-même fut général d’armée au pas de Suze, à La Rochelle,

à Pignerol. Il voudrait rétablir l’autorité épiscopale sur les réguliers, réduire et réformer les couvents. Pour être le

maître des moines comme des prêtres, il se fait élire supérieur général de Saint-Benoît. Mais le pape le valide

seulement pour Cluny, refuse pour Cîteaux et Prémontré. Quant aux jésuites, Fagniez dit très bien : « Il les

craignait plus qu’il ne les aimait »; il avait trouvé souvent leur main (le P. Monod, le P. Caussin) dans les

complots contre sa politique et contre sa vie. Les capucins lui sont plus sympathiques parce que leur chef, le P.

Joseph, est son ami; il le laisse constituer une sorte de ministère de capucins, qu’il emploie à des missions

diplomatiques, à la lutte contre l’Autriche, au maintien de notre influence dans le Levant.

La politique religieuse est, au fond, d’un gallican. Mais, comme il a besoin de Rome pour sa politique

européenne, il refrène les intransigeants du gallicanisme. En 1614, il s’était opposé au tiers dans la question de

l’indépendance de la couronne. Sous l’influence du P. Joseph, il imposa brutalement à Richer une rétractation en

1629. Il voyait avec plaisir la Sorbonne condamner le livre de Santarelli et le Parlement attaquer le santarellisme

et les jésuites, mais il imposa à ces deux corps une certaine modération dans la forme.

Il espérait, par ses ménagements à l’égard du Saint-Siège, faire passer les hardiesses de sa politique

allemande. Ne trouvant pas à Rome l’appui sur lequel il avait cru pouvoir compter, il s’orienta de plus en plus

dans le sens gallican. Dans l’affaire du mariage de Gaston, il entra résolument en conflit avec le pape.

L’assemblée du clergé, la Faculté, les communautés religieuses, bref l’Église de France se prononça pour

l’annulation, posant « en principe que le contrat civil est la matière du sacrement… que celui-ci ne peut exister

que si le contrat est valide… » (Fagniez). C’est déjà le principe révolutionnaire, « la laïcisation de l’acte

constitutif de la famille ». En 1639, il fit publier le célèbre Traité des droits et libertés de l’Église gallicane. Son

désir aurait été d’être légat perpétuel du Saint-Siège en France, d’unir en sa main les pouvoirs spirituel et

temporel. Dès 1527, il demandait au pape la légation a latere et la vice-légation d’Avignon; en 1629, à

Montauban, il faisait mettre sur les arcs de triomphe, à côté de la couronne ducale, la croix du légat. Il a

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%