Les leucémies infantiles lymphoblastiques aiguës décrites

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 31, Juillet 2007, Santé

1

Les leucémies infantiles lymphoblastiques aiguës décrites de manière

médicale et sociale

Travail de Maturité réalisé au Lycée Jean Piaget de Neuchâtel

sous la direction de Mme Katia Piccolo Bottari

Carole Giroud

1. Introduction

Dans le cadre du travail de maturité, je me suis intéressée à une maladie infantile

potentiellement mortelle : la leucémie aussi appelée cancer du sang.

J’ai choisi cette maladie car je désirais en découvrir une et non en décrire une que j’avais déjà

contractée.

De plus, cette maladie infantile, contrairement à beaucoup d’autres, n’affecte pas que le corps

mais entraîne aussi un traumatisme et des changements comportementaux et relationnels.

Cet aspect psychologique est particulièrement frappant. Il m’a donc semblé captivant de voir

comment un enfant réagit devant un tel obstacle. Par ailleurs, les cancers m’ont toujours

beaucoup impressionnée, le mot en lui-même possède déjà une accablante signification.

Mon travail porte plus précisément sur les leucémies infantiles lymphoblastiques aiguës car ce

type se rencontre le plus fréquemment chez les enfants. Il correspond à 80 % des leucémies

lymphoblastiques aiguës.

Mon texte se divise en deux parties bien distinctes mais liées :

- Une médicale

- Une sociale

La première détaille biologiquement la maladie. Cette partie représente, en quelque sorte, la

carte d’identité ou la définition très détaillée de ce type de leucémie. Elle me permet donc de

définir et préciser la leucémie lymphoblastique aiguë.

Premièrement, je décris brièvement les autres types de leucémies puis les causes d’une telle

maladie. Je m’intéresse ensuite aux dérèglements provoqués et les symptômes qu’ils

entraînent. Finalement, je me penche sur les aspects un peu plus techniques, c’est-à-dire, les

contrôles médicaux, les traitements et les recherches en cours pour les améliorer.

De nombreuses lectures m’ont permis de rédiger au mieux cette partie ainsi que des précisions

apportées par le Dr Diezi et le Dr Quarroz que j’ai tous deux rencontrés au CHUV.

Dans la deuxième partie, je me suis consacrée à une approche plus concrète au niveau de

l’expérience de vie du malade. Il est important de garder en tête que le vécu de l’enfant

occupe une place fondamentale.

Comme je désirais décrire cette maladie de la manière la plus complète possible, j’ai trouvé

essentiel de relater le parcours d’un jeune malade. Concrètement, j’ai cerné l’impact d’une

leucémie sur la vie d’un enfant malade.

Celui-ci, se révèle énorme : le cancer affecte les occupations, les relations, le corps,… du

malade.

Je présente aussi les appuis qui aident l’enfant à franchir cet obstacle ainsi que les

transformations qui surviennent dans sa vie au quotidien. Cette partie se veut objective car

chacun réagit à sa façon.

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 31, Juillet 2007, Santé

2

Au départ, j’aurais aimé rencontrer un enfant et sa famille puis raconter leur histoire mais cela

s’est avéré impossible à cause de la confidentialité imposée. Finalement, je pense que c’est

préférable de ne pas se centraliser uniquement sur un vécu.

Les discussions avec un oncologue et une psychologue m’ont confirmé cette idée : chaque

cancer est unique !

La ligue contre le cancer ainsi qu’une rencontre avec la psychologue Mme Santarelli m’ont

permis de rendre cette approche encore plus réaliste.

2. Partie médicale

Présentation

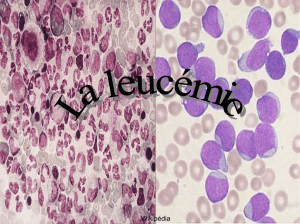

La leucémie est un cancer du sang. Elle représente la forme la plus fréquente de cancer chez

l'enfant. En Europe, les leucémies correspondent à un tiers des cancers infantiles.

Cette maladie touche tout l’organisme du jeune malade par l’intermédiaire de la circulation

sanguine. En effet, les cellules du sang sont atteintes et deviennent anormales en cas de

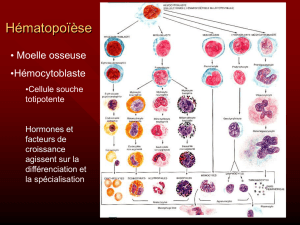

leucémie. Le cancer se situe dans la moelle osseuse qui est un tissu hématopoïétique, cela

signifie que cet organe produit les cellules sanguines.

La moelle osseuse constitue, d’ailleurs, la plus grande fabrique de cellules sanguines. La

moelle osseuse se trouve aux extrémités des os longs de l’enfant et on en trouve une plus

grande quantité chez les enfants que chez les adultes car ces derniers ont terminé leur

croissance et en nécessitent moins.

La moelle osseuse est divisée en deux parties :

- La moelle rouge qui fabrique les éléments sanguins.

- La moelle jaune faite de graisse.

En cas de maladie, la production des éléments sanguins par la « partie rouge » est altérée.

Différents types de leucémies infantiles

Ils existent différents types de leucémies que l'on classe selon:

1) Les globules blancs concernés:

- les lymphocytes qui sont en cause lors d'une leucémie lymphoblastique (ou lymphoïde)

- les monocytes ou granulocytes qui sont touchés lors d'une leucémie myéloblastique

(myéloïde).

2) L’évolution et la maturité:

- si le globule blanc est touché très jeune, cela donne naissance à une leucémie aiguë lors de

laquelle l'état du patient se dégrade rapidement.

- si la cellule touchée est plus mature la leucémie se nomme chronique et se développe plus

lentement.

Les leucémies chroniques chez l'enfant sont extrêmement rares et sont uniquement des

leucémies chroniques myéloblastiques. Elles ne représentent que 4 à 5 % des leucémies

infantiles.

15 à 20% des leucémies infantiles sont des leucémies aiguës myéloblastiques et touchent

surtout les enfants de plus de douze ans.

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 31, Juillet 2007, Santé

3

La majorité des leucémies qui frappent les enfants, soit environ 80%1, sont des leucémies

aiguës lymphoblastiques.

C'est cette forme que je vais décrire car elle se rencontre bien plus fréquemment que les

autres.

Causes

Dans la majorité des cas, les causes sont inconnues. Mais il existe tout de même des facteurs

de risques:

- Pour les enfants trisomiques 21, les leucémies sont 20 fois plus courantes.

- Le vrai jumeau d'un leucémique risque lui aussi d'être atteint.

- Les enfants exposés à des substances chimiques, surtout le benzène, et à des radiations

ionisantes ont un risque accru. Les explosions de Nagasaki et d'Hiroshima l'ont prouvé. Mais

cela constitue une cause très rare.

- Le risque augmente aussi si le nourrisson a un poids élevé à la naissance.

- Certaines maladies, comme la mucoviscidose, l’anémie de Fanconi,… prédisposent aux

leucémies.

Dysfonctionnements

Lors d’une leucémie lymphoblastique aiguë, les globules blancs ou leucocytes sont touchés,

plus précisément les lymphocytes.

Les globules blancs normaux, mûrissent selon une chronologie rigoureuse. Ils deviennent

matures dans un délai précis qui varie selon le type de globules blancs. Pendant leur

formation, ils ne sont pas fonctionnels. Dès qu’ils sont prêts, ils vont accomplir leurs

fonctions puis meurent.

Lymphocyte sain et mature

Lors d’une leucémie, leurs maturations, leurs vies ainsi que leurs morts sont déréglées. Les

cellules souches s'accumulent et ne deviennent pas des cellules matures. Ces cellules jeunes

n'arrivent pas à fonctionner normalement.

1 Ces pourcentages proviennent de www.uptodate.com, site découvert grâce au Docteur Diezi.

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 31, Juillet 2007, Santé

4

Les globules blancs sont alors stoppés à un stade de maturation précédant l’état d’une cellule

T ou B mature et vont proliférer. Ces leucocytes malades s’appellent blastes.

En fait, les blastes sont présents chez tout le monde, mais ils représentent seulement 1%1 de

nos cellules. Lors d’une leucémie, ce nombre augmente car les blastes se multiplient.

La leucémie se définit donc par une prolifération exagérée, désordonnée de lymphocytes

jeunes, anormaux non encore complètement formés dans les organes les fabriquant. Ils

empêchent donc la moelle osseuse de fabriquer des cellules normales vu que les cellules qui

s'y trouvent sont cancéreuses. Ces cellules immatures vont ensuite atteindre d'autres organes.

On les distingue à cause de trois défauts :

- Elles restent immatures, ne terminant donc pas leur formation. Elles demeurent semblables

alors qu’elles devraient chacun avoir des caractères différents.

- Elles ne meurent pas.

- Elles ne sont pas ordonnées comme elles le devraient.

Ces caractéristiques sont néfastes pour l’organisme humain car elles démontrent que des

blastes sont présents.

Les spécialistes sous-classent ces leucémies lymphoblastiques aiguës, ci-après LLA, pour

mieux les combattre.

Tout d’abord, ils font la différence entre les LLA B qui concernent les lymphocytes B et les

LLA T qui touchent donc les lymphocytes T. 84% des LLA sont des LLA B. Ils utilisent pour

identifier les blastes des anticorps qui réagissent contre les antigènes qui se trouvent sur ces

cellules malades. Les LLA T apportent un moins bon pronostic que les LLA B.

Une deuxième détermination permet d’établir la maturation des blastes. Les médecins en

tiennent compte pour choisir au mieux les traitements. Certains stades d’évolution des blastes

apportent un meilleur pronostic que d’autres. En fait, plus un certain type de blaste se

rencontre fréquemment, plus il est possible de le traiter car les spécialistes le connaissent

mieux.

Une dernière précision est apportée selon la morphologie des blastes. On distingue les blastes

qui sont petits (LLA 1) de ceux qui ont une plus grande taille (LLA 2) et encore ceux qui

correspondent au type LLA 3 et qui sont grands avec des caractéristiques particulières. Ce

genre de blastes est extrêmement rare. 85 à 89% des LLA sont des LLA 1.

Signes caractéristiques et symptômes

Un signe, souvent plusieurs, tel que de la pâleur, des douleurs ou de la fatigue démontrent la

chute de la production des globules sanguins.

Les blastes se déplacent et commencent alors à envahir le sang. Lorsque les cellules

leucémiques infiltrent les organes, on peut observer certaines conséquences :

- Les ganglions lymphatiques, la rate ainsi que le foie prennent de l’ampleur. Les ganglions

sont alors nommés adénopathies vu qu’ils augmentent beaucoup de volume.

- Des douleurs osseuses et articulaires surviennent, car la moelle de certains os est touchée,

ainsi que des douleurs abdominales et musculaires. Elles peuvent être assez violentes et

1 Ce pourcentage ainsi que les deux suivants proviennent de Mr Quarroz, hématologue en laboratoire

au CHUV

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 31, Juillet 2007, Santé

5

dérangent l'enfant lors de son sommeil ou de son déplacement. Les douleurs aux jambes sont

les plus fréquentes. En fait, comme le nombre de blastes est important, la moelle osseuse est

en quelque sorte si remplie qu'elle s'étire. C'est cela qui provoque ces douleurs.

- La propagation des leucocytes anormaux touche aussi d’autres parties du corps comme les

testicules et les reins.

- Les lignées sont étouffées. Normalement, elles produisent les globules rouges et blancs ainsi

que les plaquettes mais, lors d’une leucémie, la moelle osseuse n’en produit plus

suffisamment, on parle d’aplasie médullaire.

- Comme les globules rouges sont atteints et diminuent, une anémie survient et la quantité

d’hémoglobine1 dans le sang baisse. L’anémie se manifeste par de la pâleur, de la fatigue, des

maux de tête, de l’asthénie2, des difficultés à respirer, des palpitations3 et de l'amaigrissement.

- Les infections (= angines, bronchites,…) deviennent répétitives car les globules blancs

normaux ne sont plus formés.

- La baisse des plaquettes, que l'on appelle thrombopénie, provoque des hémorragies. Celles

ayant lieu sous la peau, occasionnent des taches rouges foncées que l’on nomme purpura.

Purpura affectant les jambes d’un jeune garçon (source : http://www.inrp.fr)

D'autres hémorragies qui peuvent être du nez, de la bouche,… sont difficiles à arrêter. Ces

hémorragies se rencontrent chez un malade sur deux. Ces symptômes fréquents peuvent avoir

été précédés de faibles anomalies hématologiques comme la leucopénie (= diminution du

nombre de globules blancs dans le sang), la thrombopénie, l’aplasie médullaire (= absence de

développement de la moelle osseuse), etc.

Examens et diagnostic

Parfois les signes de la maladie sont si explicites que la leucémie peut être reconnue avant

même les examens sanguins. Mais ils seront, bien sûr, tout de même effectués.

1 L’hémoglobine est véhiculée par le globule rouge et sert au transport de l’oxygène dans le sang, vers les tissus

de l’organisme.

2 L’asthénie est une sorte de fatigue chronique qui ne se soulage pas en se reposant. Elle correspond aussi à une

diminution de l’excitabilité et du pouvoir fonctionnel.

3 Les palpitations se caractérisent par des battements de cœur plus forts et plus rapides que dans l’état normal.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%